お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2011.02.20

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「腎」って何ですか?(その11)

「膀胱(ぼうこう)」って何ですか?

「膀胱」って何ですか?(その2)

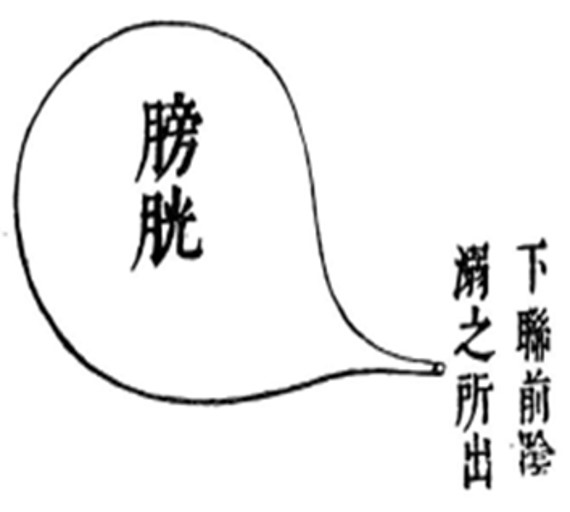

前回、「膀胱の腑」の図をお見せしました。

今回もお見せします。

(笑・・・何気にこの図、好き。なんか可愛いらしいんでね・・・。)

・・・今回は、コレの働きについてです。

見ての通り、「膀胱の腑」というのはこのような袋状のカタチをしている、と考えられており、ここに、老廃物としての尿(小便)を溜め込んでいます。

図を見て分かるように、東洋医学の言う「膀胱の腑」には、尿が出ていく「出口」はあっても、「入口」が見当たりません・・・。

西洋医学的な「膀胱=bladder」では、「腎臓=kidney」から「輸尿管(ゆにょうかん)」という管で直接物理的に連結して繋がっており、

その管を通って、尿のもとが膀胱に流れ込む、とされます。

東洋医学の「膀胱の腑」では、「腎の臓」との間に深い関係は認めるものの、物理的な連結は強調していません。

(というか、どーでもいいわそんなこと、ぐらいのスタンスです。(苦笑)少なくとも明の時代までは。)

中国でも清代くらいになると、膀胱の腑に上口があって、腎の臓と管で連結していること思わせる図も出てきます。

(『古今図書集成医部全録』参照)

・・・上口がない、となると、尿は一体どこから、この袋に入ってくるんでしょうか。

これはなんと、「小腸の腑」と「大腸の腑」の間あたりから”しみこむように”入ってくる、と考えられています。

東洋医学では小腸と大腸の連結部分のことを「闌門(らんもん)」と言い、その位置はおへその少し上あたりだとしていますが、ちょうどその部分が、

膀胱の腑のてっぺんの部分にあたり、そこから不要な水分が浸み込んでくるのだ~、という、ユニークな考え方です。

「大腸の腑」「小腸の腑」については、

「小腸」って何ですか?(その5)

「大腸」って何ですか?(その6) 参照

僕は学生時代、これを初めて聞いた時、

「ンなあほな!!」

・・・というよりは、

「なんちゅーユニークな発想なんだ!!東洋医学面白ーい!」

と思いました。

(笑・・・ここで、道が分かれるネ。人生の道が。)

古代中国人なりに、「半透膜」みたいなものを意識していたんだなあ、と感心したのを覚えています。

「小腸の腑」、「大腸の腑」シリーズで述べたように、口から入って、「胃の腑」に落ちた飲食物は、栄養分や水分を取られながら下へ下へと運ばれます。

そしてこの、消化吸収の働きの支えになっている中心人物が「脾の臓」でありました。

カテゴリ 脾・胃 参照

そして、とりわけ「水の移動」を助けているのが、ついこないだ書いた「腎の臓」でありました。

「大腸の腑」「小腸の腑」という管の中を通過していく、飲食物の中の”水分”は、「腎の臓」の働きによって、必要なお水は全身を潤し、

不要なお水は「膀胱の腑」の中に浸み込むように溜まっていき、ある程度たまると、トイレへと行くのです。

・・・まあ言わば、ドリップコーヒーみたいなイメージですな。

(笑・・・この表現、やだ??)

このように、お腹の中では、色々な臓とか腑が、複雑に関わり合いながら、我々にとって日々の当たり前の、

「食べて、飲んで、出す」

という機能を維持しているのです。

つづく

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.01.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「腎(じん)」ってなんですか?(その1)

「腎」って何ですか?(その2)

「腎」って何ですか?(その3)

「腎」って何ですか?(その4)

「腎」って何ですか?(その5)

「腎」って何ですか?(その6)

「腎」って何ですか?(その7)

「腎」って何ですか?(その8)

僕自身が若干飽きてる面もないではないですが(笑)、この五臓六腑シリーズは、少々だらだらしても、必ずやりきろうと思います。

大丈夫です。

まただんだんと盛り上がってくるはずです。

自分で立てた旗を、そう簡単に降ろさない、これ人生の基本であります。

・・・そんな訳で、続きいきますよ~!!

☆腎と生殖(その2)

前回、一口に五臓六腑といっても、「臓」と「腑」ではおおざっぱに働きが違う、

その中で、「腎の臓」は特に”蔵する”働き、つまり「求心性の働き」が目立つ臓である、というお話をしました。

ここまでの話をまとめると、「腎の臓」は、

”下焦”に左右一対で位置し、

”豆”のような形をし、

”排尿”に大きく関与し、

”腰の状態”に大きく関わり、

「精」と「志」を蔵し、

人間の「生・老・病・死」の全ステージに大きく関わる、

臓なのでございます。

・・・東洋医学では、人間は生まれる時、父母の「精」が合わさり、そこに天地間の「精」(飲食物からの栄養や空気)が加わり、人間のしての体裁(カタチ)が整う、と説明します。

そして、せいぜい長くても100年ぐらいで、その”カタチ”を失う、と。

カタチのもとである父母の精も、天地間の精も、もともとは「気」から成っています。

その「気」から成る「精」が凝集し、人間らしいカタチを成し、そこに「神」が宿ったモノを「生命」と考えます。

・・・ということは、仏教の説く人間の四苦である「生老病死」でいえば、”生”そして”成長”という流れは、カタチの成立~充実のプロセスであり、

”老”、”病”、”死”というのは、カタチの崩壊~消滅のプロセスですから、気の動きで考えると”生”の「凝集」に対しては「拡散」ということが出来ます。

この流れは当然、自然の法則、摂理ですから、”病”以外は逆らうことは出来ませんが、うまく、上手に乗ることは出来ます。

(コレに下手に逆らおうとして失敗している人を多く見かけますが。(苦笑))

・・・要は自然に、無理なく拡散させていけばよいのです。

実際に実践しようと思うと、大変難しいですが、理屈で言えば、そういうことなんです。

人間の生老病死・・・。

この永遠のテーマの、「正常さ加減」を全面的にプロデュース、オーガナイズしている臓こそが「腎」なのです。

だからこの「腎の臓」の健康を守るということは、即ち健全な人生を全うすることに繋がるのです。

大事にしなくてはなりませんネ・・・。

そこに介入できる、鍼灸という道具。。。

最高過ぎると思いませんか?

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.01.12

いや~しかし、毎日毎日、なかなかの寒さが続いておりますナー。

(昨日、少々カタイ話だったんで、今日はサラッと軽~く行きましょう。(笑))

・・・という訳でここ最近、清明院にもカゼひきさんが多く来院されております。

今さらながら、知らない人のために一応言っておきますが、カゼに鍼はよく効くんですよ。

今さらながらネ。(苦笑)

ちなみにこのことは、以前に何度もこのブログで書いております。

カゼひきの患者さんに、カゼをひいた前後の状況をよくよく聞いてみると、寒さ対策が甘いことが非常に多く見受けられます。

まずはここをキッチリおさえておいていただくことが、どう考えても重要です。

「ホンイキで」「オオマジで」寒さ対策をすることをお勧めします。(笑)

・・・近年、自然界の気象変動は激しいです。

異常気象、異常気象と、言われるようになって久しいです。

しかし、大自然の気象の問題を、我々一般人の力で変えてしまうことはなかなか出来ません。

だから自分たちの側で「過ごし方そのものを」工夫するしかないんです。

・・・まず、風邪をひいた人、ひいてなかなか治らない、という人の話を聞くと、圧倒的に多いのが「足腰の冷え対策の甘さ」です。

(特に女性)

やはり、おしゃれにスカート履きたくても、ここは我慢してズボンでいくべきです。

下着も、ババシャツ、腹巻き、タイツ等々、頑丈かつ完璧にガードするべきです。

男性の場合も、腹巻きや、ズボン下をはいてでも防寒するべきです。

カゼで寝込んじゃったら、おしゃれも仕事も出会いもへったくれもないんですから。

室内の仕事で暖房が効いてて暑いからヤダ、という方は、通勤の間にキッチリ防寒出来るような工夫をするべきです。

(ダウンコートなどの超強力なアウターとかネ。)

・・・東洋医学の言う冷え(寒邪)というのは「下(下焦)」から入る、と言われます。

冬場のカゼを予防するにあたって、下半身の冷え対策は基本中の基本なのです。

・・・次に多いのが、飲食の不摂生です。

年末から、忘年会、新年会と、暴飲暴食をする機会はみんな普段より多かったはずです。

この間「七草粥」の話題で書いたように、それを修正し、胃腸を休ませなければいけない時期に入っているにもかかわらず、

刺激物や脂っこい物の過食をやめない、その結果、胃腸が弱り、冷えに抵抗する力が弱り、カゼをひく、というパターンです。

なぜ七草粥を食べるのか 参照

・・・またこれ以外にも、過度の精神的なストレスや睡眠不足、または間違った養生法なんかが、

カゼをひく、あるいはこじらす原因になっていることが少なくありません。

・・・結局、カゼなんてもの自体は、日頃の養生と、もしひいてしまったとしても、適切な対処さえすれば、どうってことないものがほとんどです。

なぜ、カゼは「かかる」ではなしに「ひく」と表現するのか、考えてみたら分かります。(苦笑)

カゼは昔からの認識として、自分で「ひく」んです。

そして適切に対処しないから「こじれる」んです。(苦笑)

自分の体質を正しく認識し、その上で万全に対策し、もしひいてしまっても、鍼と養生をしてすぐに回復し、ぜひ快適な冬をお過ごしください。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.01.05

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「腎(じん)」ってなんですか?(その1)

「腎」って何ですか?(その2)

「腎」って何ですか?(その3)

「腎」って何ですか?(その4)

「腎」って何ですか?(その5)

「腎」って何ですか?(その6)

「腎」って何ですか?(その7)

年末年始でなんやかんやと忙しくしてるうちに、随分と空いてしまいましたが、続き、いきま~す!!!

☆「腎」と生殖

前回、「腎の臓」は”求心性”の働きを持った臓である、というお話をしました。

ところでこの表現、少し分かりにくかったかも知れませんので補足します。

・・・このシリーズでこれまで長々と解説してきているように、五臓六腑にはそれぞれ働き、役割があります。

「臓」と「腑」に関して大ざっぱにいうと、

「五臓」の方は”何かを貯め込む”、という働きが多く、

「六腑」の方は”何かを通す、あるいは洩らす”、

という働きが多いです。

つまり、「五臓」の場合は、

「肝の臓」は「血(けつ)」や「魂(こん)」を蔵(ぞう)し、

「心の臓」は「神(しん)」を蔵し、

「脾の臓」は「意」や「思」を蔵し、また、「胃の腑」と協調して一時的に飲食物を蔵し、

「肺の臓」は「気」や「魄(はく)」を蔵し、

そして今解説している「腎の臓」は「精」や「志」を蔵する、

といった具合であり、「六腑」の場合は、

「胃・小腸・大腸の腑」は飲食物を通し、

残りの3つはまだ解説してないけど、

「胆の腑」、「膀胱の腑」は胆汁、尿を一時的に溜めますが、結局は洩らしますし、

「三焦の腑」も、一面、体の中の”お水”の通り道であります。

(この3つについても、詳しくはいずれ解説します。)

・・・まあこのように、「臓」と「腑」でまずはおおざっぱに働きが分けられ、さらに五臓六腑それぞれに個別の働きがある中で、

比較的「腎の臓」の働きというのは目立って”求心力”(引き集める力)が強い、ということです。

そして「腎の臓」は、人間の生殖機能に大きく関わります。

前置きが思いのほか長くなっちゃったんで、続きは次回。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.12.07

最近、随分と寒くなってきました。

・・・というよりも昼と夜の寒暖差、湿度の差が激しいですねえ。

以前も、養生や、急激な気候変動について書きました。

まあ、いずれにせよ本格的な真冬はもうすぐそこです。

こういう時の過ごし方を誤ると、普段から精神的、肉体的に疲れている人は特に、大概カゼをひきます。

そして、そこにさらに誤った養生法を重ねることによって、さらにこじれていきます。

早い段階で正しい治療と正しい養生をしてしまえば、カゼなんてものはどうってことありません!

コワいコワいと思って、カゼの人を避けてたってこの時期避けきれませんし、始まりませんから(笑)、

まずは正確な自分の体質を知って、正しい養生法はどんなものかを知るところからスタートするべきでしょう。

西洋医学では、インフルエンザや、肺炎が恐いということもあって、ワクチン接種や、ひいてしまったら解熱剤、抗生剤なんかを使って対応しています。

東洋医学では当然ながら、昔から今日に至るまで、鍼灸と漢方で対応します。

でも双方とも、その前に、まずは「養生」が大事です。

いざひいてしまって、治療しなければならない状況になったとしても、まずは「正しい養生」ありきです。

手洗いうがいはもちろんのこと、普段からのぼせ易い人は足腰をしっかりと防寒しておく必要があるし、

暴飲暴食から胃腸を弱らせている人は飲食を減らし気味にし、胃腸に負担をかけないことがポイントになるでしょう。

また、ハードワーカーで睡眠不足、過労気味の人はしっかりとした睡眠時間の確保、

運動不足で体がなまっていたり、精神的ストレスでイライラしている人は散歩等の軽い運動や、

そういう時間が取れないのであれば、せめて少しぬるめのお湯にゆっくりつかって少し汗を出してあげてから布団に入るとか、

必ずその人の弱点をうまくフォローできるような養生法が効果的です。

よく巷で目にする、

「〇〇さえ食べていればカゼ知らず!」

とかそういう、

”これさえやってればオールオーケー”方式は絶対に間違いです。

これだけ個体差があって、なおかつその個体が置かれている環境も千差万別な訳で、特定の何かをしとけばオールオーケーなんて、どう考えてもありえません。

(特定の感染症に対するワクチンなんかの場合は除く)

そうではなく、

「自分自身の正しい体質と、それを取り巻く今現在の環境、状況」

に対する正確な理解と、

「それに合わせた的確な養生法」

があってこそ、病を未然に防げる、あるいはかかってしまったとしても最小限に食い止めることが可能になるのではないしょうか。

患者さんの話を聞いていると、間違った養生法をしていることが非常に多く見受けられます。

上記に書いたような養生法はあくまでも一例であり、その患者さんに合わせた、もっともっと細かい養生指導も、やろうと思えば可能であります。

きちんとした養生、それをするためのきちんとした自分の体質把握、これが健康の第一歩じゃないかな、と思います。

そのために清明院では、初診時の詳細な問診を大事にしているのです。

治らん治らんと、自分の生活の見直しを棚に上げて、あれ飲んでみたりこれ食べてみたり、ウロウロしてても、思うように治らんのは当たり前です。

東洋医学も西洋医学も確かに優れた医学であり、あらゆる病に効果的ではありますが、

その効果を最大限生かすためにも、

「その人に合った正しい養生の実践」

というのは一大事なのであります。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.11.12

これまでのお話・・・

スピリチュアルペイン(その4)

東洋医学と「痛み」(その1)

東洋医学と「痛み」(その2)

・・・前回は、大まかに、東洋医学が考える「痛み」というものに対する認識を示しました。

そして、「痛み」はその「原因」によって、”質”と”程度”が決定づけられる、ということを少しお話しいたしました。

一口に「痛み」と言っても、実に様々なものがあります。

鋭い痛み、

重い痛み、

ズキンズキンと、血管の拍動に合わせた痛み、

程度は弱いけどダルさを伴う痛みなどなど、

皆さんもこれまでに、あらゆる種類の痛みを感じてきた経験があるんじゃないでしょうか。

東洋医学では、生命を維持するために必要な、生理的な「気」のことを

”正気(せいき)”、

それを邪魔し、阻害する、病理的な「気」のことを

”邪気(じゃき)”

と呼び分けています。

・・・邪気については、色々な種類がありますが、それは以前、簡単にではありますがこのブログにて述べました。

この、正気が弱って、邪気が勝ち、その結果、「気」の部分的な過不足から、「気」の停滞を起こしたものが「痛み」なのです。

我々が普段やっている独特な診察法(脈診など)というのは、何を診ているかと言うと、「どこの」正気が「どのくらい」弱っていて、

「何の」邪気が「どのくらい」正気をいじめていて、そしてそれらの中心は何なのか、ということを明らかにせんがためにやっているんです。

それが明らかにならないと、この「痛み」が治療可能なものなのか、どのくらいで治るものなのかハッキリしない、ということです。

つまり、もし

「正気の弱り」

が中心なんであれば飲食物や空気を有効利用して、正気が充実するように持っていくし、

「盛んな邪気」

が中心なんであればそれが大小便、汗などでうまく外界に発散、排出されるように持っていきます。

この「正気の弱り」と「盛んな邪気」のバランスが悪いほど、つまり、偏差に開きがあればある程、治りにくい「痛み」を形成しやすい、ということです。

・・・今日の話はちょっと専門的で分かりにくかったかも知れませんが、東洋医学では「痛み」のみならず、「病気」というもの全般を、基本的に上記のような考え方で認識しております。

(なんかカタイ内容が続いてるんで、そろそろ、ちょっとゆる~い話でも挟もうかしら。(苦笑))

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.10.30

これまでのお話・・・

「心」って何ですか?(その7)

「小腸」って何ですか?(その1)

「小腸」って何ですか?(その2)

「小腸」って何ですか?(その3)

さーさー、グイグイいきましょう!

☆「小腸の腑」と「心の臓」の関わり

以前、”腑”にはそれぞれ、関係の深い”臓”が存在する、ということを述べました。

「小腸の腑」にも、お相手が存在します。

それは「心の臓」です。

ではこの二つは、具体的にどのように関わっているのでしょうか。

前回(その3)の中で、「小腸の腑」の働きのあらましは述べました。

「心の臓」についても、以前すでに述べました。

「心」って何ですか?シリーズ 参照

これらを読むと、

「・・・あれー?関係、あんまりなくないすか??」

と思う方も多いのではないかと思いますが、これらはちゃんと関わります。

まあ、あまり難しくないように解説しますと、まず「心の臓」というのは、東洋医学では、「心火(しんか)」とか「君火(くんか)」とか呼ばれ、

”火(か)”と付くぐらいですから、非常に陽気の強い臓だ、と考えられています。

この”陽気が強い”ということの意味は”極めて動的である”と考えてもらったら、分かりやすいかと思います。

ドックンドックンと、生まれてから死ぬまで、片時も休まずに伸び縮みを繰り返し、全身に血(けつ)を送り込んでいる、唯一の原動力ですから、

五臓六腑の中では随一の「超」動的、アクティブ、アグレッシブ極まりない存在です。

だから、極めて陽気が強い、言いかえれば、全身を血(けつ)で温める力を担っている、「あたため中心キャラ」、という風に理解できます。

次に、「小腸の腑」というのは、脾胃から降りてきた飲食物に対して、”お水”と”固形物”を分けるのがメインの仕事だよ、と前回述べました。

・・・ここで、もし皆さんなら、ぐちゃぐちゃのドロドロでべちゃべちゃの、固体とも液体ともつかぬものがあったとして、それから

「速やかに」かつ「キレイに」

水分を取り出せ、と言われたらどうしますか?

1.濾し取るか、

2.とろ火にかけて湯気をキャッチするか、

3.あるいは濾しながらとろ火にかけて、さらに湯気をもキャッチするか、

ですよね?

・・・これは、3.が一番速やかでキレイです。

人間の五臓六腑の働きには、まったく無駄がないです。

東洋医学では、ある意味人体を「完成形」「完全体」と考えていますので、正常な、調和のとれた状態であれば、極めて霊妙に、粛々と、滞りなく、速やかに、生命活動が営まれる、と考えます。

当然、「小腸の腑」による、”水分と固形物の仕分け作業”というのも、上記3.のやり方で行われている、と考えます。

そしてそれを一番メインとして助けているのが、「心の臓」の”あたためパワー”なのであり、その意味で、

「小腸の腑」と「心の臓」は表裏関係にあり、非常に深く関わる

と、東洋医学では考えるのです。

(苦笑・・・今日の話、分かりにくかったでしょうか?分かりにくかったらコメント下さいネ。)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.10.29

これまでのお話・・・

「心」って何ですか?(その7)

「小腸」って何ですか?(その1)

「小腸」って何ですか?(その2)

さー、どんどんいきましょう!

☆小腸の働き

「小腸の腑」は、おへそのちょい上で、「胃の腑」とジョイントする、と考えます。

そしてそこに、「脾の臓と胃の腑」で、あらかた吸収された、飲食物の残り物が下りてきます。

コレに対して「小腸の腑」は、その残り物の中の”お水”と”カス”(大便のもと)をせっせと分ける仕事を担います。

そして、分けた後の”お水”については、尿のもととなるように、「膀胱の腑」に移動させます。

(「膀胱の腑」についても、またそのうち解説します。)

この働きにより、小腸よりもさらに下にある「大腸の腑」には、より”カスらしいカス”が下っていくことになり、正常な排便を助けます。

もしここ(小腸)で、お水とカスがうまく分けられなかった場合、「下痢」という現象が起こりやすくなります。

ただ、勘違いしないでいただきたいのは、「下痢」の原因は他にもあり、「下痢イコール小腸の腑の異常」ではない、ということです。

(苦笑・・・東洋医学では、病的な現象を考える場合、そういう短絡的な考え方はほとんどしません。)

まあ要はこの、脾胃から降りてきた飲食物の残りカスの中の”水と固体を分ける”というのが、「小腸の腑」のメインの働きとなります。

古代中国の医師たちは、「大腸の腑」の重要な仕事である、”大便のもと”をトイレへと伝え導く、という働きと違って、”水と固体を分ける”という作業をしなくてはならないから、

その分「小腸の腑」には太さよりも長さが必要、と考えたんでしょうかねー・・・。

(因みに、内臓を実際に取り出して長さを細かく計測した記載は、中国漢代『難経』42難にあります。)

(その2)に出したような臓腑の図を書いた人に、色々と質問してみたいもんですが、それは時代が違うから、かないませんしねー・・・。

結局、現代を生き、東洋医学を実践する我々は、まずは鍼灸医学の根本思想や哲学が西洋医学のそれと違う、ということをキチッと認識すべきだし、

それをしたならば、あとは東洋医学が数千年にわたり採用している説に法り、治療技術を研鑽していくのが一番いいと、僕は思っています。

まあ、こう言うと、聞く人によっては僕が頑固で偏屈に、東洋医学にこだわってるように聞こえるかもしれないけども、これまで、この考え方で毎日患者さんをやっていて、

「あーなるほど、確かに東洋医学が言っていることは正しいナー。」

という風に僕自身が実感することが出来たので、自身の実体験からこのように考えている、というだけの話です。

西洋医学をやるのは西洋医師にお任せすればいいことであって、僕らは「専門家」としてこの医学を徹底的に学ぶことに、個性や誇りを見いだせるんじゃないかと思います。

僕らが持っているのはメスや西洋薬ではなく、あくまでも「鍼とお灸」であり、僕らが相手にしているのは患者さんの「治る力」である訳です。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.10.28

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

今日、初診の患者さんから問われました。

問診中に、

「先生、それって何か今回の症状と関係があるんでしょうか?」

・・・今日の患者さんは、別に怒ってる風ではなく、本当に不思議、という感じで聞いてこられました。

これはある意味、当然の疑問だと思います。

患者さんの中には、

「何でそんなことまで答えなきゃいかんのだ!」

という感じで、ちょっと怒った風に聞いて来られる時もあります。

まあー、この問いにはいつも通り、僕は即答で、

「もちろん関係あります。」

と、お答えし、その理由を説明するようにしています。

(まあ、問われた時点で後手であり、本当はそう問われる前にこちらから説明していないといけないわけですが (^^;)

東洋医学における問診では、その患者さんの症状が、

いつから発症し、

きっかけは何で、

現在どういう状態にあり、

これまでの経過はどうか、

という、どこの医療機関へ行っても聞かれる、当り前な内容以外にも、

過去~現在の飲食の状況、

大便や小便、睡眠の状況、

女性であれば月経や産後の状況、

現在の生活環境、家族の状況、

果てはこれまでの人生、こうなるに至った根本的な経緯などなども含めて、

あらゆる角度から、多角的に分析します。

ですから一見、今回の症状とは直接関係のなさそうなことまでお伺いすることがあるのです。

そしてこれらは、どれも外すことの出来ない、重要な情報になります。

正確に、かつ的確に問診が取れていればいるほど、東洋医学的な診断の確度は高くなります。

病治しは真剣勝負、斬るか斬られるか(・・僕vs病気ですよ。vs患者さんじゃないよ!)の世界ですから、万全を期して挑む必要があります。

ですから、色々なことを伺うのです。

・・・そして、鍼とお灸を持って、最善の治療方針を僕なりに一生懸命考えるのです。

病魔を「バサッ」とぶった斬るためにネ。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.10.21

今日は、当院の患者さんの紹介で、遠く宮崎県(!)から治療に見えた患者さんがおられました。

まあ、今回は他にも都内に用事があったので、そのついでに初診を、という形でしたが、次回見える時は何日か治療のために日をとって、

観光がてら東京に何泊かして、治療に来られるようです。

それ以外にも、清明院では埼玉、千葉、神奈川から、電車を乗り継いで来られる方は珍しくありません。

コレは大変嬉しいことではあるんですが、もし宮崎県に清明院と同じ治療スタイルの鍼灸院があれば、普段はそこに通ってもらい、

何ヶ月かに一遍、用事で東京に来るついでに治療をする、ということも考えられる訳です。

そっちの方が患者さんの経済的、肉体的負担が軽いのは明らかですよね?

清明院の鍼灸治療は、北辰会方式です。

(北辰会方式についてはこちら参照)

初診時、1~2時間という十分な時間をかけて、今回お困りの症状はもちろん、それ以外の様々な症状や、飲食の傾向、大便、小便の状況、睡眠の状況、

生活環境、家庭環境、仕事の状況、精神面などなど、ありとあらゆる情報をキャッチします。

その上で、今回その患者さんがお困りの症状が、どういうバックボーンの上に生じているかを「東洋医学的に」読み解き、

そして入念な体表観察の後、1本、ないし数本の、非常に少ない本数の鍼によって、精神面をも含めた、全身のアンバランスを意識しながらも、

「かなり的を絞りこんだ」

治療を行う訳です。

・・・北辰会方式のみで、鍼灸専門で開業されている北辰会の会員の先生は、関西を中心に全国にいますが、まだまだ少ないのが現状です。

九州、沖縄から青森、北海道まで、各都道府県に何件もあった方が、絶対にいいと思っています。

この状況・・・、

「どげんかせんといかん!」

と思います。

(宮崎県に絡ませてみたんですが。・・・だめ?(微笑))

・・・まーそうはいっても、僕として出来ることは、結局のところ、ひたすら鍼の道を精進し続けるのみなんですがネ。(苦笑)

いち鍼灸師として、「ワン&オンリー」でありたい、という願望も、正直ありますしね♪

とにかく頑張ります!!

愛すべき読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール2023.11.16

日本東方医学会学術大会、申し込み締め切り迫る!!