お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2012.04.30

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

今さらな感じもしますが、よく出てくる「気血(きけつ)」という言葉・・・。

このブログでも、何度となく「気血(きけつ)」という表現は出てきていますが、「気」については書いたものの、「血(けつ)」というものについて、

いまだにしっかりと解説していなかったので、今「経絡(けいらく)」について解説している関係もあり、ここらで簡単に解説しときましょーかネ。(笑)

〇

「血(けつ)」・・・、まあ、これも、五臓六腑なんかと一緒で、西洋医学の言う「血液=blood」とは違います。

”全然違う”、と思っていただいた方がいいと思います。

ヘタに西洋医学の考え方、常識で東洋医学を理解しようとすると、いずれ迷宮に入っていきます。

勝手に、ひとりでに、ネ。(笑)

まず、まっさらに、素直になった状態から、勉強し始めていただいた方が、数倍分かりやすいと思います。

中医学の教科書の「血」の項をを見ますと、

「血(けつ)とは、体の大事な構成成分で、”血脈(けつみゃく)”の中を巡って、全身を栄養する赤い物質だよ~ん。」

と、書いてあります。

(竹下意訳)

ちなみにこの”血脈”というものも、西洋医学の言う“血管=blood vessel”とは全くの別物と考えて下さい。

そしてコレ(血)の生成過程としては、

「もともとは飲食物が原料であり、飲食物が中焦(腹部)の脾の臓と胃の腑の協調作用で消化された結果として得られた栄養分が、主に脾の臓の働きによって上焦(胸より上)に持ちあげられ、

上焦において肺の臓が天空から取り込んだ清らかな気と合わさり、さらに心の臓の強力な陽気を受けて、赤く変化したものだよん。」

などという説明がなされており、さらに、

「また、腎精(じんせい)が血に化(か)すことから、精血同源(せいけつどうげん)という言葉がある。」

などという、難しいことまで書いてあります。

・・・これまで、東洋医学における「血(けつ)」や「水(すい)」、「津液(しんえき)」といったものを説明してこなかったのは、東洋医学における、

こういう基本概念を理解するためには、東洋医学における、五臓六腑というものの、一つ一つの独特の働きが分かってないと、理解不能になるだろうなあ、

という思いから、書けずにいた面もあるのです。(苦笑)

内臓の名前から、西洋医学のそれを想起してしまうと、東洋医学の生理学はなかなか理解できません。

上記の「血」の説明にも、ズラズラと心、脾、胃、肺、腎、が出て来ました。

これらの意味については、下記をご参照ください。

カテゴリ 五臓六腑

「心」って何ですか?(その7)

「脾」って何ですか?(その9)

「胃」って何ですか?(その10)

「肺」って何ですか?(その12)

「腎」って何ですか?(その11)

(笑・・・ゆっくりと、楽しんで読んでいただければ、と思います。GWだし~。)

まあ、今ではこうやって、各臓腑について、「平易な言葉で」説明し終わりましたので、上記を読んでいただければ何となく分かるんじゃないかな、と思います。

次回に続く。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.01.22

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

金曜日に、関東地方でも初雪が降りました。

幸い、道路に積もったり、交通機関が麻痺するほどではなかったので、往診事業部には影響は出ず、私もバイクに乗って元気に往診に出ました。

ここのところ寒い日が続いていましたので、ついに来たか!という感じでしたネ。

やはり寒いと、いわゆる「カゼ」をひく人が多いです。

寒さが原因で、神経痛や、五十肩が悪化するケースもあります。

これを東洋医学的にどう考えるかというと、「風邪(ふうじゃ)」と「寒邪(かんじゃ)」が合わさって、「風寒邪(ふうかんじゃ)」となって、

自然界の”邪気(じゃき)”として、健康な人体の”正気(せいき)”を脅かすからだ、と考えます。

そしてこれは、もともと、飲食の不摂生があったり、睡眠不足などからくる過労があったり、過度のストレスによる血行不良があったりする人は、

当然邪気に侵入されやすく、この「風寒邪」にももちろん侵入されやすくなります。

結局は普段の養生が大事だ、ということですな。

そしてその「邪気に入られた時のカラダの状況と、邪気の強さや種類」によって、結果的に呈する症状も経過も、千差万別、という訳です。

こういうことを前もって予測するのに、自然界の大きな動きを東洋医学的に把握しておくことは非常に有益です。

そこで重要なのが、(一社)北辰会、橋本浩一先生の

『内経気象学(だいけいきしょうがく)』

です。

これは大変膨大な学問で、抵抗のある人も多いんですが、専門用語の問題だけ慣れてしまえば、実は非常に論理的で分かりやすい学問です。

基本的には60年周期で、いついつの何年は土運太過だから、四季はこうなると予測できる、というモノですから、パソコンともよく馴染みます。

そこで橋本先生は、なんと内経気象学のPCソフトまで開発しております。

(スゴ過ぎる・・・!)

内経気象学リアルタイム 参照

常に先手先手を打った治療、また、大自然の大きな動きをも視野に入れた「壮大な」弁証論治が表現できてこそ、東洋医学なんだと思います。

・・・精進しなくては、と思います。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.09.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

来週の日曜日、(一社)北辰会関東支部の定例勉強会があります。

ここでワタクシ、臨床コースにて、朝10時から午後の3時前まで、「問診、カルテ取り実技」を講義させていただきます。

(な、長い・・・。)

(一社)北辰会では、専用の共通カルテを使用して、患者さんが今回お悩みの症状以外にも、飲食の状況、大小便の状況、睡眠の状況、

家族環境、職場環境などなど、あらゆる角度からその患者さんの病を分析します。

当然ながら、「問診」というのは「雑談」とは全く違います。

初めて顔を合わせる患者さんとの、大事な大事なコミュニケーションの場であると同時に、東洋医学的な診断をする上で、有益な情報を多く得ることが出来る、

治療において欠かせない場なのです。

そして、「問診」によって得た貴重な情報を、スッキリと分かりやすくまとめて、「カルテ」に記載しておく必要があります。

これをすることによって、もし万が一治療経過がはかばかしくない場合や、初診時とは異なる症状が出てきたりした場合、「再分析」することが可能となるのです。

「最初にキッチリと情報を取る」

「それをキチッと東洋医学的に、論理的に分析しておく」

これが出来ているから、経過中にグラグラ迷ったり、患者さんの様々な訴えに慌てたりしないで済むのです。

臨床をやればやるほど、コレのありがたみはよく分かります。

臨床をやってない人ほど、ここんとこを軽んじてる人が多いようにも思います。

僕は上級班を担当させていただくようなので、臨床コースの上級班ですから、テンション高めに、ガンガンいこうと思います。

(笑・・・ただ、朝起きれれば、の話ですが。)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.08.17

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「心包」って何ですか?(その6)

「三焦」って何ですか?

「三焦」って何ですか?(その2)

「三焦」って何ですか?(その3)

「三焦」って何ですか?(その4)

「三焦」って何ですか?(その5)

「三焦」って何ですか?(その6)

「三焦」って何ですか?(その7)

「三焦」って何ですか?(その8)

「三焦」って何ですか?(その9)

シャンシャンいきます!!!

今日の話は、患者さんや一般の方にはちょっと難しいかもしれません・・・。

でも、とっても大事な部分なんで、頑張ってなるべく簡単に書いてみようと思います。

・・・前回、「三焦の腑」も「心包の臓」も、”名前はあるけどカタチがない”から、同じグループなんだよ、だから”表裏関係”といって、関わりが深いと考えるんだよ、というお話をさせていただきました。

でもこれだけでは、実際に働きの上でどのように関わるのか、イマイチよく分かりませんよね?

そこで今日は、「三焦の腑」の、機能面での、他との関わりを考えてみたいと思います。

☆「三焦」と他の臓腑の関わり具合

以前、東洋医学の中心的な考え方の一つである、「五行(ごぎょう)」という考え方について、簡単に述べさせていただきました。

その時にご説明させていただいたように、「五行」というのは自然界のあらゆるものを、特徴の上から5パターンのシンボルに分類する考え方なんですが、

東洋医学では人体の「五臓六腑」というものも、それぞれこの「五行」というカテゴリーに分けております。

・・・すなわち、

木・・・肝、胆

火・・・心、小腸

火・・・心包、三焦

土・・・脾、胃

金・・・肺、大腸

水・・・腎、膀胱

という風に、です。

ここで、「火」に属するものだけ、他と違って4つあることに気が付きます。

五行の中でも、「火」というのは「陽の性質」が最もよく表現(シンボライズ)されたものです。

ですので、五臓六腑ある中でも、他と比べて「相対的に」非常にパワフルに、動的に、活発に働いている、これらの臓腑が分類されるのです。

あまり専門用語を使いたくないので、簡単に説明しますが、心、小腸、心包、三焦、どれも「火」に分類されるんだけれども、

実は心と小腸はメインの「火」、心包と三焦は脇役(サブ)の「火」、という分け方なのです。

まず、心と心包に関しては、この二つがある意味でニコイチとして協調しながら「血(けつ)」を全身に送り出す、極めて動的な性質を持った臓ですから、

陽のシンボルである「火」に分類されるのは当然です。

・・・で、心と心包を比較すれば、心包は君主(王様)である心の補助(ガードマン、側近)ですから、サブの「火」になるのは当然です。

小腸に関しても、脾胃から来た飲食物を大腸にせっせと送りながら、”必要なお水”と”いらないお水”を分ける働きがメインでしたから、

性質的には非常に動的であり、「陽」に属しますので、「火」に分類されております。

ちなみに、心の臓、心包の臓、小腸の腑の細かい働きに関しては、過去の記事、

「心」って何ですか?(その7)

「小腸」って何ですか?(その5)

「心包」って何ですか?(その6)

をご参照ください。

では、今回のメインテーマである「三焦の腑」はどうかというと、これまで解説してきたように、「脾の臓」や「胃の腑」、「腎の臓」と深く関わりながら、

「気」や「水」の通り道であり、全身を包括し、常に燃えている(焦げていっている)三焦の腑も、当然「陽」的ですので「火」に分類されます。

・・・つまり、”形態ありて形なし”という風に解釈されるように、”常に動的に変化している”という意味で、陽的であり「火」に属するのです。

そして、心包の臓が心の臓を補助するのと同じように、三焦の腑が小腸の腑の補助をする面もあります。

小腸で分けられたお水は、三焦を通って、最終的に汗になったり、小便になったりする訳です。

ですからその意味では、サブとしての「火」に分類される、という訳ですね。

しかし、三焦はそれ以外にも、色んな臓腑の働きを助けているし、ちょっと特殊な存在なんです。

・・・長くなったので、次回に続く。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.08.05

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

**********************************************************************************************

またまた、「患者さんの声」をいただきましたので、紹介します!!

60代 女性

症状:変形性腰椎症による腰痛、臀部痛、右下肢痛、歩行困難

病院で、背骨の軟骨の右側片方が変形していると診断され、それにより腰から右足に痛みがあり家事、歩行が苦痛でした。

整形外科で電気治療を受けていましたが、日に日に痛みが増加してしておりました。

そんな折、古くからの友人の紹介で清明院を知り、竹下先生の治療を受ける事になりました。

夫や娘は、すでに、他の鍼灸院で鍼治療を経験しておりましたが、私は鍼に対する怖さが先に立ち、これまで敬遠しておりました。

初回の、竹下先生の一時間以上に及ぶ問診の間に、先生のお人柄にふれ、安心して治療を受け始める事が出来ました。

現在六回目の治療を終えた所ですが、頭頂部にたった一本の鍼を打つだけの治療ですが、腰、足の痛みがほとんど無くなりました。

私にとっては毎日家事とパートで時間に追われる生活をしておりますので、治療中は、心身共にリラックス出来、治療の一時間は至福の時です。

帰りは、精神面まで治療して戴いたように感じられ、感謝の気持ちで一杯になります。

これからも、何かありましたら先ずは先生にご相談させていただこうと思っております。

【清明院からコメント】

この患者さんは、平成23年の初め位から、特に思い当たるきっかけもなく腰痛を発症し、整形外科では「腰椎(腰の部分の背骨)の変形」と診断され、

湿布、痛み止めなどが処方され、電気治療を継続するも、痛みは一向に改善せず、むしろ徐々に悪化し、清明院に来院される10日ほど前からは、

立ち上がり時に臀部に強い痺れ感を自覚するようになり、普通に歩くこと、立って作業をすることに障害が出てきたので、

古くからのご友人(清明院の患者さんの御家族です。)の強い勧めもあって、これまで敬遠していた鍼灸治療をようやく受診することとなりました。(苦笑)

腰の痛みの原因を、腰の部分の骨の変形と考える、というのは、西洋医学の、整形外科の立場から診た場合のしっかりとした御見解、診断です。

もちろんそれを否定するつもりはまったくありません。

我々は、もちろん西洋医学的な見解も参考にしますが、問診と体表観察(四診合参)によって、「東洋医学的に」痛みの原因を考えます。

この方の場合は、若い時分から、子宮筋腫、卵巣嚢腫等の、婦人科疾患の既往が多いこと、また現在、プライベートな問題で、

肉体的、精神的に極めてハードであること、また、以前から、甘味やカフェイン類の過度の飲食、慢性的で極端な運動不足など、

生活自体に様々な問題があることが分かりました。

そこで「肝胆湿熱(かんたんしつねつ)、右上への気の遍在」と証を立て、治療を開始すると、1回目からビックリするような効果が出て、

4回ほどで日常生活に問題なくなるほどに回復されました。

しかし、こういう、生活習慣、もともとの体質の問題等が複雑に関わり合っている病の場合、それでめでたしめでたし、とはいきません。

予想通り、多少のぶり返しがありましたが、慌てず騒がず、治療と養生指導を続行し、現在では、この患者さん自身が、

東洋医学的な痛みの原因とメカニズムについて理解され、自分から進んで養生なさるようになりました。

「痛みの原因」というものに関して、「腰椎の変形」と言われても、患者さんはどうしたらいいか分かりませんもんね。

仮に「腰椎の変形」があっても、腰に痛みのない人もいます。

この違いは何なのか、それを細かく細かく考えることが、非常に重要と思います。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.07.18

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

患者さまの声をいただきましたので、紹介します!!

30代 女性

症状:ぎっくり腰、頭痛、眼痛、アトピー性皮膚炎

私は腰痛持ちで、1年半前に歩けないほどひどくなり、友達の紹介で清明院にお世話になることになりました。

院長先生の指導の通り日々の生活を気を付けるようにしたところ、

腰痛以外にも、小さい頃から患っていたアトピーも改善され、体重も5kg以上減りました。

【清明院からのコメント】

この方は初診時、ぎっくり腰を起こして、整体に行っても、整形外科に行ってもよくならず、しかもカゼを引いて、ボロボロになった状態で来院されました。

御本人も述べておられますが、生活状況を確認すると、慢性的な運動不足に加えて、カフェイン類や、甘い物の過剰摂取、

それに加えて職場での人間関係からくる重度の精神的なストレスにさらされていることが分かりました。

ともかく、まずはカゼと腰から、ということで治療を開始し、カゼと腰がすぐによくなったので、そこからは「肝欝気逆(かんうつきぎゃく)、湿熱(しつねつ)」と証を立て、

生活上の問題点を一つ一つ改善しながら、鍼で体のバランスを整える、というやり方で1年以上治療を継続したところ、

皮膚の状態も見違えるほど、一見アトピーとは分からないぐらいに改善しました。

ついでに体重もへって、パッと見た感じの印象が随分スッキリとされました。

随伴症状としてあった頭痛や眼痛も、今ではほとんど出ません。

このように、最も辛い症状を治療しながら、副産物としてそれ以外の症状も同時にとれていくのが、東洋医学独特の

「常に全体を意識し、全体のバランスを整える視点」

の、真骨頂です。

また、最初の頃はいつも眉間にしわを寄せて、不安そうだったり、いつも真顔で、病気のことばかり心配し、なかなか笑顔が見られなかったのですが、

体調が好転するに従って、徐々に笑顔が出るようになってきて、今では笑顔で入ってきて、治療が始まった瞬間爆睡するようになりました。(笑)

今でも気がゆるむと飲食の不摂生が出やすいですが(苦笑)、今後もさらなる改善を目指して、治療を継続していこうと思っています。

1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.07.11

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「心包」って何ですか?(その6)

「三焦」って何ですか?

「三焦」って何ですか?(その2)

さあどんどんいきます!!

☆「三焦」は”気血水”、特に”気と水”が移動するスペースである

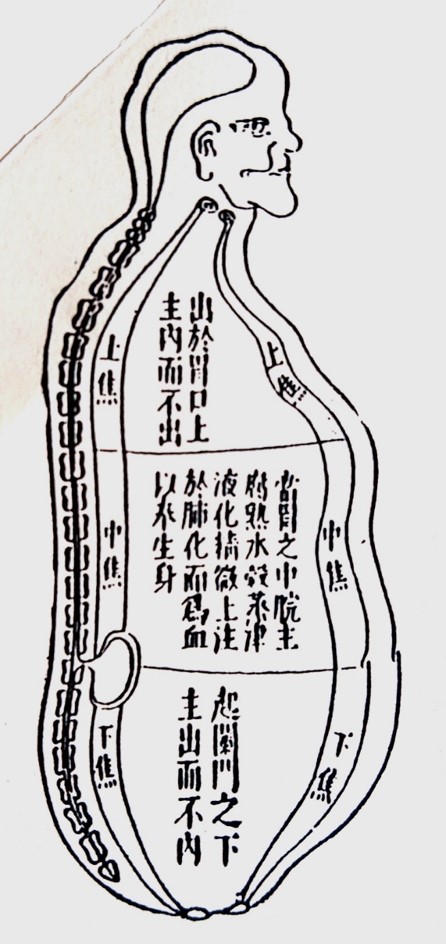

(中国明代、張景岳『類経図翼』より)

図にすると、こんなことになっております。

図で見たら、まさに「三焦」=「全身」であります。

またこの図は、「三焦」が皮膚と臓腑をつないでいること、形のはっきりしない膜状の組織だ、ということも表現しようとしている図、と考えて下さい。

この図から、三焦は「気・血・水」の流れるスペースそのものである、と考えることが出来ます。

・・・しかし、”三焦は全身です。”と頭ごなしに言われましても、具体的に何をしてるのか、もうちょっと細かく分からないと、イマイチ手の出しようがありません。

この図の中で興味深いのは、「中焦」の部分に何やら最も多くの文字がツラツラ書いてあり、上焦、中焦、下焦の中では、特に「中焦」との関わりが重要っぽい、ということが分かるのが一つ、

また、背中側の意味深い位置に「腎の臓」だけが記載されていて、「三焦」と「腎」の関わりが強調されているということが、興味を引きます。

これらのことは、「三焦の腑」とは全身である、と言いつつも、特に「脾胃」、それから「腎」と深く関わる事を暗示しています。

・・・以前説明したように、「脾胃」の働きといえば、消化吸収の要として、飲食物から”気と血のもと”を取り出し、全身を栄養することがメインテーマでした。

そして、「腎の臓」の働きと言ったら、「尿」を中心として、発汗、排便といった、人体の「余分な水分排出機構」に大きく関わりつつ、

親からもらった先天的な生命力を秘めた「生殖」「成長」に関わる重要な臓だ、というお話もさせていただきました。

そして「三焦の腑」はこの「脾胃」「腎」と大きく関わりながら、皮膚における汗腺と臓腑をつなぎ、「気、血、水」、とりわけ「気と水の通り道」として、

発汗、排便、排尿がスムーズに行われるための”大前提(インフラ)”となっているのです。

上下水道がなかったら、トイレも台所もないですからね。

・・・私の知り合いの信頼できる漢方薬の先生に言わせると、この「三焦の腑」のことを「三焦空間」と呼び、このスペースをしっかりと広げ、

スムーズに流通させてやることによって、体内の余分な水分や滞った気血を「より」速やかに除去できる、という考え方もあるそうで、

これは我々鍼灸師にとっても、大変参考になる考え方だと思います。

・・・長くなっちゃったんで、次回に続く。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.06.23

最近、「ぎっくり腰」の患者さんを数例診させていただきました。

全員、例外なく良好な経過をたどっています。

・・・が、一人一人「治り方」が全然違います。

治療に使った経穴も、全然違います。

こういった急性の病というのは、正しい治療処置をすれば比較的早期に治癒するものが多いですが、それでも若干の差が出ます。

1発でウソのように痛みがとれてしまう人、徐々に徐々に痛みがひいて、3回ほどで完全に治る人、あらかた痛みが取れて動けるようになった後も、

「若干の違和感」が残り、それがなかなかひかない人など、実に様々で、「ぎっくり腰」と単純に一言で言うけど、千差万別なのです。

実はこの「ぎっくり腰」という病は、実は僕自身も過去に2回ほど経験があります。(苦笑)

ぎっくり腰!? 参照

「ぎっくり腰」の原因としては、冷えからなるもの、過労による全身の疲労からなるもの、飲食の不摂生から、胃腸の弱りを中心として起こってくるもの、

精神的ストレスからなるもの、等々、実に様々な原因があり、しかもこれらの原因が複雑に絡み合って発症するものも多くあります。

治療する際は、どういったメカニズムで出ている痛みなのか、きちんと理解していなくては、なかなか思うように治療できません。

世間一般に、鍼がよく効くと思われている「肩こり」「腰痛」「膝の痛み」「ぎっくり腰」ですが、これらに対する正確な診断、治療処置が出来るかどうか、

細かな予後の予測、推定まで出来るかどうか、ここは実はなかなか、腕の見せ所だと思います。

こういうのをちゃんと診療出来ないと、なかなか難病や重症の相談はされないと思います。

・・・たまにはこういう、疾患、症状別の話もしないとね。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.06.18

ここ最近、梅雨らしい日々が続いております。

毎日毎日、ジメジメジメジメ・・・。

ドンヨリしてて、スッキリしませんねえ・・・。

こういう風に、文句ばっか言ってても仕方ないです。(苦笑)

しっかりと、このことの意味、体に与える影響を理解すれば、なんら恐るるに足りません。

このジメジメの正体は当然、「過剰な湿気」です。

つまり「空気中の余分なお水」です。

東洋医学では、体の内外で過剰になって、問題となるものを、「邪気(じゃき)」と呼び、健常な気血の流れを阻害するものとして、回避、排除の対象として位置付けます。

空気中の余分なお水のことは、東洋医学では「外湿(がいしつ)」と言います。

要は「外界の、水湿(すいしつ)の性質を持った邪気(じゃき)」という意味です。

これは、日本であれば梅雨時期のような、雨季に盛んになります。

それに対して、体内の余分なお水を、「内湿(ないしつ)」と言います。

要は「体内の、水湿の種類の邪気」という意味です。

・・・この、「外湿」が盛んな時に体調を崩すのは、もともと「内湿」の盛んな人です。

「内湿」が盛んな人は「外湿」の影響を受けやすい、これを、体の内外の邪気が合わさる、という意味で、「内外合邪(ないがいごうじゃ)」と言います。

(ここまでは、チョー簡単でしょ??)

ところが、その「影響の受け方」が、一様ではありません。

人によって違います。

頭が重くなる人、体全体が重くなる人、浮腫みが出る人、眠くなる人、イライラする人、体が痒くなる人、精神的に落ち込む人などなど、実に様々です。

これは、専門家の先生なら、なぜそうなるのか、聞けば教えて下さる筈です。

・・・で、これの対処法?

要は、体を乾かしゃいいんです。(笑)

過度の飲食控えて、入ってくる水湿を減らし、胃腸をいたわり、その上で汗かき、小便出し、大便出し、体内をスッキリサッパリ、サラッとさせることが出来れば、「THE・快適な梅雨」です。

・・・そんなことできない?

・・・じゃあー、鍼にくるしかないねえ。(笑)

「余分なお水」を含む記事 参照

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.03.24

こないだ清明院の、飲食店を自営業されている患者さんが、

「しばらくお店を休みにして、旅行に行ってくることにしました!」

とのこと・・・。

水や野菜がどうなるか分からないし、地震以降、一連の騒動で疲れたから、とのことです・・・。

昨日テレビで、東京都内も、水道水を乳児には飲ませないように、との宣言がありました。

かと思ったら今日になって、「やっぱり飲んでも大丈夫!」とのこと・・・。

情報が右往左往して、何を信じていいのか、大丈夫なのかと、みんなかえって不安をあおられています。

・・・ここ数日、そのように、余震からくる不安と、放射能の問題で、心身が疲弊しきっている患者さんを多く診ます。

余震はまだしばらくは仕方ないとしても、原発問題に関しては、正しい認識を持とう!

・・・ということで現在、清明院副院長である森岡先生が、原発問題のことをブログに書いております。

原発問題(その4) 参照

また、(一社)北辰会に所属されている、徳島県の堀本時久先生から、いくつか参考になるサイトを教えていただきました。

ほっと鍼灸院HP(堀本先生の鍼灸院)

以下に紹介いたします。

(一般人用に分かりやすい文章で説明されています。)

(菅谷市長は、チェルノブイリ原発事故後に、現場で医療支援を行った臨床医です。)

こういうのも、やっぱり餅は餅屋でね、専門家で、しかも分かりやすく説明できる人の言うことが一番頼りになると思います。

(まあとはいえ、100ゼロで信頼しろ、といっている訳ではありませんよ。)

・・・まあ、専門家と言うのはゴマンといる訳で、ある人の言うこと「のみ」が正しいというのはなかなかないとは思いますが、上記の2サイトの話は、

比較的分かりやすいんじゃないかと個人的には思いました、って話です。

結局は何度も何度もテレビで言われている通り、

「今のところ問題ない。注意しておいた方がいいのは確かだけど、今後も大きな問題が起こるとは考えにくい。」

という見解です。

こういう意見を聞いて、そう言われても不安を払拭できない、どうしても信じられない、コワい、という方は、冒頭の患者さんのように、

しばらく旅行にでも行ってしまうとか、思い切って関西や海外に移住してしまうとかも、一つの手じゃないかな、と思います・・・。

毎日安心できてない生活が長く続いたら、体に毒です。

その方法でしか不安を解消できないのであれば、それも仕方ないと思います。

僕としては現状、まったくの「不動心」にて、不安な患者さん達の治療にあたらせていただいております。

こういう時、鍼はよく効きますよ!

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!