お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2010.07.08

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「脾」って何ですか?(その1)

「脾」って何ですか?(その2)

「脾」って何ですか?(その3)

「脾」って何ですか?(その4)

「脾」って何ですか?(その5)

「脾」って何ですか?(その6)

「脾」って何ですか?(その7)

「脾」って何ですか?(その8)

☆脾が弱ると出血する!?

これまで、「消化吸収のかなめ」としての「脾の臓」に注目して話をすすめてきました。

その流れから言うと、今回の話は意外に思えるかもしれません。でもこういうことが、実際にあるのです。

今日も患者さんから、

「どうして不正出血ってするんですか?」

という質問をいただきました。実はこういった、不正出血や下血、鼻血なんかの原因に、「脾の弱り」があることがあります。

(・・・まあ、今日の患者さんの場合はちょっと違ったけどネ。)

僕は普段の臨床の中で、脾の弱りがメインの患者さんを診た場合、例え症状が不正出血であったとしても、

「胃腸の、消化、吸収する力が弱っていることが今回の症状の原因です。」

という説明をすることがあります。

これを言うと多くの患者さんは、

「ハ?消化吸収と出血に、何の関係が??」

という顔をします。(笑)

しかし、こういうことはあるんです。今日はそんなお話しです。

まず、(その7)でお話ししたように、「血(けつ)」のもとは飲食物であり、飲食物から「血のもと」を取り出す要は「脾の臓」でしたよね?

ということは、「よい血」を手に入れるには、「よい飲食物」+「よい脾」が重要、ということになります。

では、ここでいう「よい血」とはいかなるものかというと、大まかに言うと、

1.血管から勝手に漏れ出さず、

2.全身をキッチリと栄養し、

3.滞ることのない、

血のことです。

この1~3の条件を満たした血こそが、理想的な「血」なのです。

これは言いかえれば、少し難しい言い回しかもしれないけど、「気」とのバランスのとれた「血」と言ってもいいと思います。

・・・まあともかく、脾が弱ると、この1~3の条件が満たせなくなります。

だから仮に飲食物を気をつけて、いいものを食べていても、からだ側の「脾」が弱っていると、”出血”という病的状態になってしまうことがあります。

(専門家の先生方、簡単に済ませて申し訳ないが、”脾不統血”、”気不摂血”というキーワードを、『難経』42難、49難などを踏まえてミックスした、患者さん用の僕なりの説明です。勘弁してネ。)

・・・ここまでで「脾」の形と働きの説明は大体終わります。

最初の方で述べたように、「脾」は「胃」とセットで考えねばなりません。

なので次回から”「胃」って何ですか?”シリーズでいこうと思っています。

「脾胃」は生命力のかなめです。

ココが弱い若者が多い、ということは、日本の将来は一体・・・。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.07.07

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「脾」って何ですか?(その1)

「脾」って何ですか?(その2)

「脾」って何ですか?(その3)

「脾」って何ですか?(その4)

「脾」って何ですか?(その5)

「脾」って何ですか?(その6)

「脾」って何ですか?(その7)

いや~、今日のジメジメも半端じゃなかったですね~!!

湿度は常に70%以上!

自然界がジメジメの時、体も心もジメジメになっちゃあいけません!

「サラッ」とさせとかないと!

・・・大体この時期、体がジメジメの人は太り、心がジメジメの人は痩せますな。(笑)

今日はそんなお話。

☆脾と「太る」「やせる」

これまでの話を読んだ人なら、これはなんとなく想像できると思います。

何度も出てきているように、当然「脾の臓」は消化、吸収に大きく関わります。

ということはこれがうまくいかなかったら過剰に太ったり、過剰に痩せたりしてしまうんです。

・・・まあコレ、当たり前の話ですけどね。(笑)

僕のところにも、いまだに、

「鍼で痩せられますか?」

とか、

「食欲のなくなる鍼ってないんですか?」

という問合せや質問がたま~にあります。(苦笑)

一体いつまで続くんでしょうか、女性の「楽して痩せたい」願望(幻想)・・・。

確かに、テレビや雑誌に出ているスリムで美しい女性を見て、ああなりたい、と思う気持ちはよく分かります。

でも、楽して、他力本願でそうなりたい、とか、何か一つのことだけやればあとは何もしなくていい、というのは、やっぱり虫のいい話のようです。

清明院では不自然に、無理やり食欲をなくさせたりするような、病気を形成、助長する行為は致しません。

どうしてもやりたければ他へどうぞ、という話にならざるをえません。(笑)

ただ、治療をしていくことで、その方の本来の消化吸収機能を取り戻し、体内の余分なものが減っていった結果として「やせる」ということはよくあります。

また逆に、やせ過ぎていた女性が、治療をすることによって適度に肉がついてきた、という変化もまたよくあります。

この変化に大きく関わるのが「脾の臓」です。

脾がうまく働かないと、飲食物が大して吸収もされずに、未消化便となって体から出ていってしまうことがあります。

また、吸収したのはいいけど、それがいつまでも無駄に体に留まる場合もあります。

前者の場合は痩せていくし、後者の場合は太っていきます。

ではどういう人がこのパターンに分かれるかというと、それは「脾の臓」以外の臓腑との機能のバランスによって決まってきます。

詳しくは難しくなるので書きませんが、例えば、すでに出てきた「心の臓」とか「肝の臓」とか、あるいは一番そばにある「胃の腑」とかとのバランスです。

これらがきちっと協調し合いながら仕事してれば問題ないんだけど、アンバランスがあると、先ほどの2つのタイプに分かれてきます。

何事もバランス、ということです。

陰陽あるけれども、「中庸(ちゅうよう)」が大事、というのが東洋医学的な健康体の基本です。

次回に続く。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.07.02

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「脾」って何ですか?(その1)

「脾」って何ですか?(その2)

「脾」って何ですか?(その3)

「脾」って何ですか?(その4)

「脾」って何ですか?(その5)

「脾」って何ですか?(その6)

☆脾は血に関与する

以前、「肝」って何ですか?(その2)や、「心」って何ですか?(その5)にて、「肝」や「心」が血と深く関わる、というお話をしました。

しかし、血に関わるのは肝や心だけではありません。

「脾」も大いに関わります。

今日は、では「脾」が血にどのように関わるのか、というお話。

まず、血のもとは何かと言ったら、食べ物や飲み物です。

これは万国共通、疑いないですよね?

飲食物が口から入ると、一番最初に待ち受けるのは「胃の腑」と、それに密着した「脾の臓」でしたよね?

そしてこの2者がうまく協調して、飲食物から「気と血のもと」を取り出す、という話は以前にしました。

と言うことは、もし「脾」の働きが弱っていたら、もともとあるべき、体内の「血」の絶対量が少なくなってしまうんです。

「気血のもと」が取り出せない、てことは全身の気血が少なくなっちゃう、ということです。

そうなると肝も豊富に血を蔵することが出来なくなるし、心も十分に血を全身に送り出すことが出来なくなります。

そういう意味で、脾は血の生成に大きく関わり、ここでも生命の中心的役割を演じています。

「肝」「心」「脾」、この3者の血への関わりをまとめると・・・、

肝・・・血を貯蔵して、配分バランスを調節

心・・・血を律動的に全身に流動させる

脾・・・血の生成に大きく関わる

となります。

ですから血が足りない、という症状があったとしても、即座にどこが悪い、と決めつけることなんてできないんです。

ちなみに、西洋医学の言う「貧血」という考え方と、東洋医学の言う「血虚(けっきょ)」という考え方は、確かに似た部分もありますが、やっぱり違います。

どこがどう違うか、ということを説明すると長くなるし、難しくなるのでしませんが、そもそもこういう風に、西洋医学の概念を東洋医学的に翻訳しようとすること自体に無理がある、というのはいつも述べている通りです。

物差し自体が違うのです。

注意せねばなりません。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.06.22

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「脾」って何ですか?(その1)

「脾」って何ですか?(その2)

「脾」って何ですか?(その3)

「脾」って何ですか?(その4)

☆脾は湿気が嫌い

いや~、ここんとこ毎日毎日ムシムシしますね~!!

東洋医学では、体の内外の過剰な湿気のことを「湿邪(しつじゃ)」と呼び、あらゆる症状の発病因子と考えています。

体の中の湿邪のことを「内湿(ないしつ)」と呼び、体の外(自然界)の湿邪のことを「外湿(がいしつ)」と呼んでいます。

東洋医学では、「脾」というのはもともと湿った、乾きを嫌う臓だと考えています。

それに対して「胃」は逆で、乾いた腑である、と考えています。

(コレには深い意味があるんですが、難しいので割愛します。(笑))

体の中に余分な水分が増えたり、自然界がジメジメした時期になると、もともと湿っている「脾」の働きは弱ります。

だからいつも言うように、最近のようなジメジメした時期は、消化器に負担をかけないようにして、「飲み過ぎ、食べ過ぎ」はしないようにしないといけません。

それ+手足を使った軽い運動をしておけば、脾がしっかりしますので、あらゆる症状を未然に防ぐことが出来ます。

・・・では、脾が弱ると具体的にどんな症状が現れるんでしょうか?

☆脾が弱るとクヨクヨする

コレについては以前少しだけ書きましたが、(「思」について 参照)あまりクヨクヨと悩んでも脾に悪影響だし、飲食の不摂生などから脾を弱らせても、逆にクヨクヨしやすくなります。

要するに脾が弱ってくると、体がジメジメし、考え方までもがジメジメしてくる訳です。(笑)

身の回りに、引っ込み思案の人、理屈っぽい人、いつも物思いに沈んでいる人なんかがいたら、その人の食生活をよ~く観察してみましょう。

・・・きっとヒドいはずです。(苦笑)

☆脾が弱ると頭の回転が鈍る

コレはなぜかというと、肝が魂を蔵し、心が神を蔵するように、脾は「意」を蔵する、という考え方があります。

「肝」って何ですか?(その4)

「心」って何ですか?(その1) 参照

この「意」というのは、人間の短期的な記憶力を発揮するのに役立ち、人間の知恵、知識、思考能力に深く関わります。

参考図書『中医心理学』たにぐち書店

暴飲暴食のあとは頭の回転が鈍くなる、というのは、多くの人が経験したことがあると思いますが、それはこの「脾」に蔵される「意」の働きが鈍っている結果、と東洋医学では考えます。

自閉症、認知症などの精神疾患なども、多くの場合「脾」が関わっていることが多いように思います。

東洋医学の言う「脾」は、このように、消化吸収だけでなく、精神的な働きにも大いに関わる、と考えます。

まだ他にも、脾が弱った時の症状はありますが、一つ一つ全部書くよりも、大まかな傾向を述べていこうと思います。

・・・次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.06.18

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「脾」って何ですか?(その1)

「脾」って何ですか?(その2)

「脾」って何ですか?(その3)

☆脾の位置

今日は、脾の位置についてお話ししようと思います。

脾は、前回までに書いたように「胃の腑」とぴったりくっついて、体のど真ん中に位置します。

東洋医学では「胸(膈)から上」を上焦、「上腹部から臍のレベル」を中焦、「下腹部以下」を下焦と、大まかに人体の部位を上中下の3つに分けて考えますが、

この中で、脾が位置するのは「中焦」の位置です。

つまり腹、体のど真ん中に、堂々と、デーンと存在しているのが「脾胃」なのであります。

日本では、あまりいい意味で使われることはないけれど、”中華思想”という言葉があります。

古代中国人にとってはこの「中」というものに特別な意識があります。

中国人が「中」という字を使う時は深い意味があることが多い、と思った方がいいです。

当然それは医学にも反映されていて、「脾胃」は生命活動の中心となる、と言い、ここの営みを指して「気血生化の源(きけつせいかのげん)」なんて呼んでいます。

つまりここに入ってきた飲食物から、「気血のもと」をきっちりと取り出し、「心」や「肺」の存在する「胸から上」に持ち上げ、不要なものは「下腹部」にある「小腸」「大腸」に送る、

という活動の活発さこそが、”生命力”そのものの根本だ、という解釈です。

・・・ではなぜ、その「気血生化の源」である脾胃の営みが、手足を使った運動にて鍛えられるんでしょうか?

これはあまり難しい話にしたくないので、簡単に述べましょう。

要は、体のど真ん中にある脾胃から、一番遠いのが手足であり、手足は脾胃がしっかり働かないと、栄養が行き届かず、十分に養われないから、

「手足を使った運動をする」

ということは、脾胃のお尻を叩くことにつながるんです。

手足を積極的に使うことで、

「お~い!脾胃さ~ん!早く気血をおくれよ~!!」

とやっている訳です。

すると脾胃さんが、

「はいよ~!ちょっと待ってな~!!」

ということで、頑張って消化吸収機能を行い、気血をたくさん、速やかに作って、手足を養おうとする、という訳です。

ということは当然、手足を使わなければ脾胃は怠けて弱るし、脾胃が弱れば手足も弱くなる(萎える)ということです。

だから脾胃と手足は「中央(真ん中)と四隅(よすみ)」という、ちょっと変則的な陰陽の関係をなしている訳です。

(笑・・・ムズい?)

一応、専門家の方も読んで下さっているようなので、上記解釈の根拠を示しておきます。

『黄帝内経素問』太陰陽明論(29)です。

ちなみに杉山流などでは五行を使った解釈がありますが、あれは一般には説明しにくいので割愛しました。あしからず・・・。

ここまで書いたところで、急用が入ってしまいましたので、今日はここまでです!

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.06.17

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「脾」って何ですか?(その1)

「脾」って何ですか?(その2)

続いていきます。どんどんいきます。しつこいぐらいいきます(笑)。

☆脾の形態

前回、一般的によく言われる、「胃の蠕動運動」というものに対する、東洋医学的な解釈を書きました。

図を出さずに説明しましたので、なかなかイメージがつきにくかったと思います。

なので今日は、図を用いて説明しなおそうと思います。

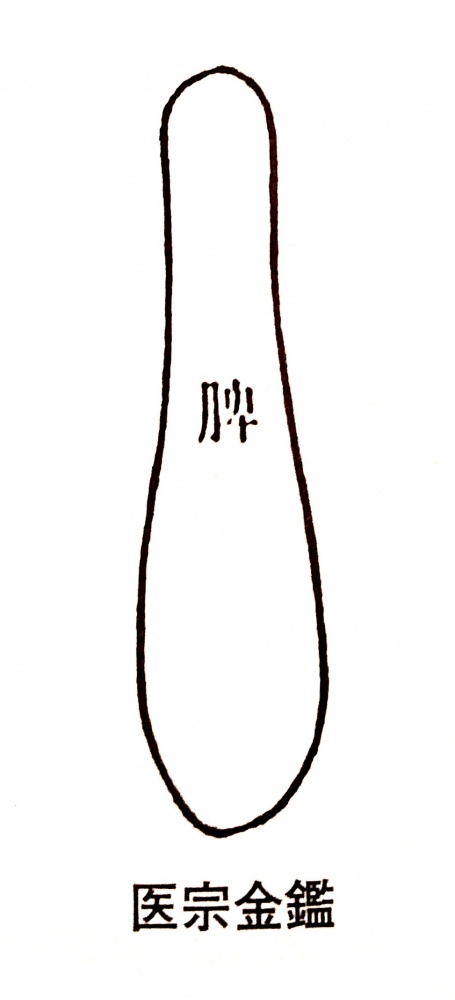

まず、これが東洋医学のいう、「脾」の図です。

・・・一瞬、「おいおい、ナメてんの?」と思うぐらい(笑)、単純な形態です。

これを原始的で稚拙だ、と評価するか、なぜこのような形態と考えたのかに興味を持つかが、大きな違いを生みますねえ・・。

ちなみに、上の図の出典である

『医宗金鑑(いそうきんかん)』

という書物は、清(しん)の時代に中国が国を挙げてまとめた、近世を代表する、”最後の漢方医学全書”とまで言われる、大変有名な本です。

そんな権威のある本に、適当なことが書いてあるはずない、なんか深い意味があるはず、と考える方が自然じゃないでしょうか?

このような図になる、というのは、何度も言っていますが、東洋医学的に患者さんの症状、所見をよく観察した場合、このようなものが体内にあり、機能している、

と考えた方が妥当性が高いから、であります。

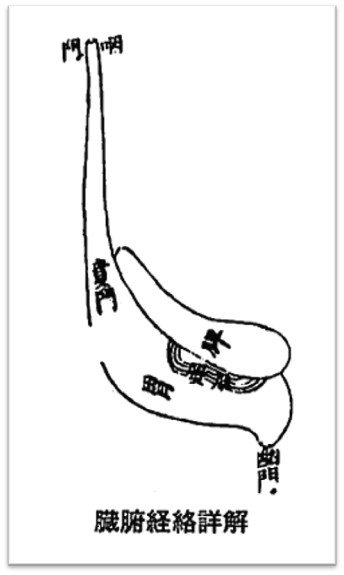

・・・まあともかく、前回書いたように、この、”刀のような”形をした脾が、胃を刺激する様をイメージしやすい、いい図があります。それがこれです。

↑↑これは江戸時代、岡本一抱(1655-1716)が書いた『臓腑経絡詳解』の図です。

この図を見ますと、「胃の腑」に「脾の臓」がぴったりとくっついていることが分かります。

ちなみに、これで見ると「胃の腑」の形態は、西洋医学的な「胃=stomach」の図と大変よく似ています。面白いですねえ・・・。

いかに、”内臓を東洋医学的に考察する”場合に、その「写実性」が重視されていなかったかが、逆によく分かります。

(麻酔技術も精密な解剖技術、道具もない時代に、それを追求してもあまり意味がなかったんでしょう。)

また、この「脾の臓」の図を見て、「これは膵臓だ!」とか、「脾臓だ!」とか考えるのも、無理があるでしょう。

東洋医学の医師達が問題にしたのは実際に解剖してみての「写実性」ではなく、東洋哲学に立脚しながら、

「”機能”をいかに完璧に説明するか、そしてそれをいかに調えるか」

だった訳です。

この図のように、胃の腑にピタッと密着した「脾」が、胃の腑に飲食物が入ってきた時にU字型に変形し、”胃に巻きついて”、胃をぐりぐりと刺激する、という風に説明します。

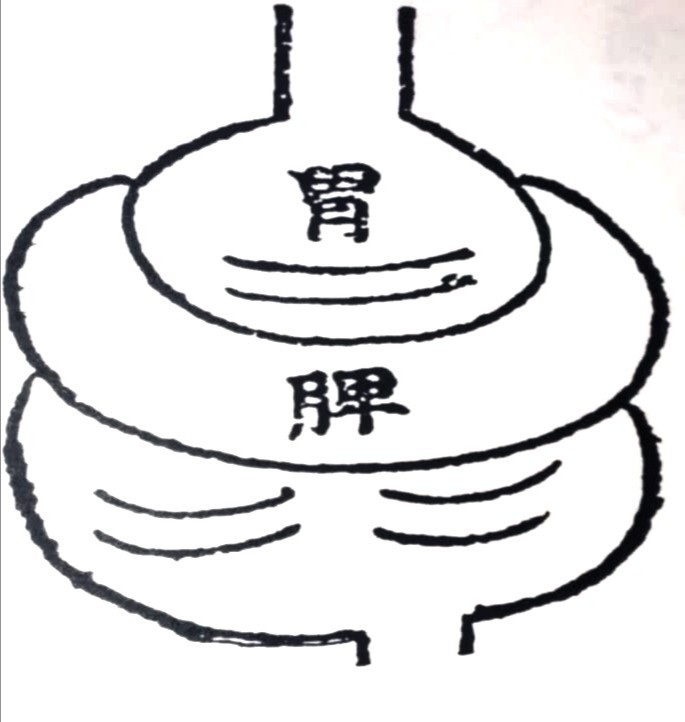

それを理解するのにいい図はこちらです。

↑↑こちらです。

いい感じで巻き付いてますでしょ??(笑)

これは韓国ドラマ「ホジュン」で有名な、ユネスコの世界記録遺産にもなった『東医宝鑑』の図です。

ドラマでも出てくるシーンですが、ホジュンの師匠が亡くなったあと、自分の体をホジュンに解剖させるシーンが出てきますから、ホジュンは脾胃に相当する部位を実際に見ているでしょう。

それでこの図を残したというのは興味深いですね。

ともかく、この脾胃の働きがいい人ほど、消化、吸収が速やかに、スムーズに、効率よく、なされます。

では、どういう人はこの働きがよくて、どういう人はこの働きが悪いんでしょう。

それはもちろん普段食べているものの影響もあるけど、ズバリ「運動量」「運動のやり方」によります。

特に手足を使った運動をあまりしない人は、この「脾」の働きがとても緩慢だ、と東洋医学は教えてくれています。

普段から手足を使う運動をある程度やっている人は、消化吸収がとてもスムーズですが、普段運動不足の人は、消化吸収が遅いし、体にいいものをとってもろくに吸収できません。

(まあコレについても、またあとで詳しく述べようと思います。)

また、「食べてすぐ寝ると牛になる」ということわざがありますが、あれはどうも日本人が重んじる”お行儀”の観点から言われるようになったらしく、

どちらかというと医学的、生理的な面から、というよりも、親や雇い主といった、上の立場の者が下の立場の者に言ったのが元々の由来だそうです。

確かに、食べたり飲んだりした直後というのは、「脾胃」が一生懸命お仕事中であり、気血が脾胃に集まっていますので、あまり動かない(仕事を邪魔しない)方がいい、と、僕も思います。

ただ、ある程度仕事が片付いたならば、積極的に手足を動かし、脾を鼓舞してあげるといいよ、ということです。

前回言ったように、現代の日本は、食事の欧米化による脾胃への過剰な負担に加えて、多忙によって食事時間も不規則で、しかもよく噛まずに早食い、

さらには交通手段の発達による運動不足も、脾胃に悪影響です。

実際に患者さんを診てても、特に若い人ほど、脾胃をいためている人が多いことに気付きます。

コレは実は、結構怖いことなんです。それについてもこのシリーズで徐々に明らかにしていこうと思っています。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.06.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

「脾」の解説を続けます。

☆「脾」と「胃」はセット

東洋医学の「脾」という臓が一番深く関わる臓腑は、何と言っても「胃」という”腑(ふ)”です。

よく東洋医学家の間では、この2者をまとめて、「脾胃(ひい)」と呼んで、生理学、病理学を考えます。

この「胃の腑」については、また後ほど細かく解説しようと思いますが、東洋医学ではこの両者を、

「概念」の上から、

「機能」の上から、

「形態」の上からも、

キチッと分類し、説明しています。

人間の生命維持に欠かせない、毎日のことである「摂食行動」というイベント時には、脾と胃、この両者が非常にうまく協調することによって消化、吸収というスムーズな営みを作ります。

つまり「脾」を理解し、治療するためには「胃」への理解も欠かせない、まさに脾胃は2つで1つ、ニコイチ!!という訳です。

・・・と言っても、今はまず「脾」の方から解説していきます。

まず、人間がものを食べる、あるいは飲む、という行為を行うと、飲食物は「胃の腑」に入ります。

(これはなんとなく、一般的にも理解しやすいですよね?)

すると、ここでまず働くのが「脾」です。

「脾の臓」というのは「胃の腑」に隣接し、密着している臓、と考えられています。

これが、(形態については次回説明しようと思っていますが)刀のような形になったり、馬の蹄鉄のようなU字型の形に変化したりして、

飲食物の入った胃の腑をグイグイと揉む、と考えます。

(まあコレが要は、西洋医学的に言う”胃の蠕動運動”ってやつの、東洋医学的解釈です。イメージしにくいかな?)

そして、このように脾が胃を刺激することによって、飲食物を、胃よりも下に存在する「小腸の腑」「大腸の腑」に送っていきます。

ただ、ここで当然考えなくてはならないのは、単純に入ってきた飲食物を下へ下へ送っていくだけでなく、体にとって必要なものを取り出さなくてはなりません。

それこそが「脾」の最も重要な働きなんです。

要するに脾は「胃の腑」に入ってきた飲食物から体にとって重要な栄養である「気血のもと」を取り出し、なおかつ速やかに大便、小便を作って、

無駄なものが体に溜まらないようにする、「消化、吸収の要」なんです。

だからこの「脾」が弱ると、実に様々な消化器症状を呈します。

腹痛、下痢、便秘、嘔吐、胃もたれなどなど、挙げていけばキリがありません。

そして、「脾」が弱れば、無駄なもの、要らないものが体の中に留まりやすくなりますので、浮腫みやだるさ等の原因にもなり、他の4つの臓にも大変悪影響です。

現代は、戦後の食べるものがない時代とは180度違いますので、食べ過ぎ、飲み過ぎ、あるいは食事の欧米化により「脾」を痛めている人がとても多いように思います。

パンとコーヒー、チョコレート、キャラメル、ファーストフード、コーラ、スプライト、ファミレスでの肉食などなど、これらはすべて、

過剰になると、こぞって「脾胃」をいじめます。

小さい頃から、こういう加工食品まみれの食生活をしている現代の子供が、中年になる頃には、一体どんな「脾胃」になっちゃうんでしょうか・・・。

うちの身内にもいるけど、現代の、あまりにも多いアレルギーベイビー、消化器疾患の増加の大きな一因に、これがあるような気がしてなりません。

やっぱ日本人は白メシとみそ汁、魚と群馬の山で採れた野菜です!(笑)

欧米風の食卓や考え方も「一見」オシャレでスタイリッシュでいいけども、自分がどこまでいっても日本人であることを忘れてはイカンよなー、と思います。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.06.14

今日はまともに時事ネタを書こうと思います。

今日はなかなかの往診日和でした・・・。

今日から梅雨入りだそうですねえ・・・。

普段往診をやっている清明院にとっては大変な時期となります。

(まあ、慣れましたがね。(笑))

この時期は「湿気」が問題になります。以前書いたように、この「湿気」というのは人体の健康にしばしば悪影響を及ぼします。

この時期を快適に乗り切るためには、まずは何しろ胃腸をいじめないことです。具体的に言うと、「暴飲暴食」をしないことが極めて重要です。

「暴飲暴食」をして、消化されきらない余分なものが体内に滞ると、体の中が、言わば「しけった」状態になります。

(笑・・・クサそうでしょ?実際にクサくなる場合もあります。)

こういう状態になると、この時期は体の外も「しけって」いますので、体の中も外もジメジメ、そうなると

”重だるい”

”ヤル気が出ない”

という症状がよく出ます。

そしてこの”ジメジメ”は当然、気血の流れを阻害しますので、普段慢性の痛みや痺れのある人なんかにとっては、症状の悪化しやすい時期でもあります。

気をつけましょう。

もし付き合いなんかで暴飲暴食してしまったら、次の日は飲食物を極端に減らすか、運動して汗を出して”ジメジメ”を発散すればよいのです。

要は体をサラっと、パリッと、”乾かす”訳ですね。(笑)

・・・まあでも冗談抜きで、これが梅雨時期を快適に過ごす最大の”コツ”であります!

そして今日はワールドカップ初戦です!

僕はサッカーはあんまり詳しくないんですが、友人に誘われましたので、今日はスポーツバーなるものに行って応援してこようと思います。

カメルーンはFIFAのランキングだと格上の相手だけど、これまで2勝1分と、日本は負けたことがない、比較的相性のいい相手のようです。

せっかくだからぜひとも勝ってほしいと思います。

選手が感じてるプレッシャーは半端じゃないでしょうけど、是非そんなの跳ね返して、思いっきり暴れて欲しいと思います。

・・・ただ、オウンゴールはやめて欲しいですが。(苦笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2010.05.28

前回のお話・・・

今日は、心の形態について考えてみたいと思います。

☆心は他の4臓と直接つながる

↑上の図が、東洋医学的な「心の臓」の図であります。

(中国明代、張景岳『類経図翼』より)

これを見ますと、心から直接4本の管が伸びていることが分かります。

それぞれの管は肝、脾、肺、腎という他の4つの臓に直接繋がっていることを示します。

この中で、「肺」とのつながりだけは他と比べて、少し違います。

この図に、ちょっと難しいけど、

「肺系即肺管」

という言葉が書いてありますね?

・・・まあ、ここは諸説あるようなんですが、要は心と肺とは、気管(空気の通り道)を通じて連結しており、

それ以外の3つの臓よりもさらに機能的に密接なつながりを持つ、と解釈すればよい、と思います。

「心の臓」は、それ以外の四臓のうち、「肺の臓」との繋がりが密接かつ特別です。

「肺の臓」が”八葉蓮華”と言われ、蓮の花の姿で描かれるのに対して、「心の臓」は”蓮の蕾(つぼみ)”として描かれます。

このことは、東洋医学の蔵象観自体が、仏教の影響を受けていることや、心と肺の同源性、同根性を示している示唆だと思います。

(私見です。)

位置については、肺の下で膈(かく)の上、ちょうどみぞおちの少し上あたりにあるとされ、これは西洋医学の言う「心臓」の位置とほぼ一致します。

・・・しかしここで、東洋医学の言う「膈(かく)」というものは、西洋医学の言う、「横隔膜(おうかくまく)」とはまた違います。

古代の中国でも、人体を解剖する、という行為は当然ながら行われていたようです。

(『黄帝内経霊枢』経水篇(12)にすでに記載あり)

ですから、実際に人体を解剖してみて、西洋医学の言う「横隔膜」を目で見て、「膈」としたのでしょう。

しかし、そこから先は違います。

西洋医学の解剖学の本を見ると、「横隔膜」は筋肉であり、人間の呼吸運動に関わる、”呼吸筋”の一つであり云々・・・と出てきます。

つまり呼吸に関わる重要な筋肉である、という認識です。

これに対して東洋医学では、そうではありません。

まず、人体というものを働きの上から、横に三分割して考えています。

(すなわち、「膈」から上(上焦)、膈からおへそまで(中焦)、おへそから下(下焦)、という風に、です。)

そしてこの「膈」というものを、「膈」から下の、飲食物が消化吸収される、ある意味では汚れた世界(中焦、下焦)と、清らかな空気を吸い込む、

膈から上の綺麗な世界(上焦)とを分ける、大事な膜だ、と考えました。

(中焦と下焦の境界線には、膈のような物理的な境界はありません。)

「膈」があるから、その上に存在する「心」と「肺」は特に綺麗でいられる、大便や小便のもととなるような、飲食物が消化吸収された”残りカスの気”が、

「膈」から上の世界には入ってこないのだ、と考えました。

面白いですねえ。。。

こういう発想、僕は大好きです!(笑)

まあいつも言うように、東洋医学は「医学」ですから、”面白い”だけでは終わりません。

この考え方に基づいて、鍼灸なり漢方なり、何か治療をしたら、キチッと効果があがる、言った通りになる!

患者さん喜ぶ!

だから、寝る間も惜しんでやる価値がある、という訳です。

・・・次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.03.31

いや~しかし最近(この3~4日)、異常な寒さですね!

清明院の患者さんでも、

「ここ何年か出ていなかった腰痛が久しぶりに出た!温めると楽。」

・・・とか、

「5年ぶりにカゼひいた!鼻水が止まらない・・。」

とかおっしゃった方がおられました。

以前にも書いたけど、一体、

「暑さ寒さも彼岸まで」

という言葉はどこへ行っちゃったんでしょうか・・・。

まあとかくこういう、時知らずな寒さや暑さがあった時は、体調を崩すことが多いです。

しかしこういう時ほど、「養生(ようじょう)」がモノを言う時もありません。

では、具体的に何をすればよいかというと、それは患者さんによって違うので何とも言えません・・・。(笑)

まあしかし、そう言ってしまっては元も子もないんでネ、参考までに多少の注意点は書いてみましょう。

くれぐれも注意していただきたいのは、ここで紹介する養生法はあくまで参考です。

本来、養生法というのは、患者さん一人一人に合わせて個別に指導されるべきものです。

ですので、実際にお体を調べれば、もっと的確で効果的な養生法を指導してあげられる、ということを前提に、お読みください。

まずこの時期、「春」と言う時期は、こないだも書いたけど、ある意味、1年のうちで最ものぼせ易い時期になります。

(やや語弊がある気もするけど、極端に言うとネ。)

つまり体の「上下のアンバランス」が起こりやすい時期、とも言えます。

またこの時期は、年度末~年度初めの時期ですから、お仕事をされている方なんかは、何かと飲み会の増える時期でもあります。

(歓送迎会ネ。)

・・・ということは、

暴飲暴食+上下のアンバランス

というパターンから、何らかの病になる可能性が高い、ということなんです。

(実際に多いパターンです)

今回のブログの冒頭に紹介した腰痛、カゼも、「暴飲暴食」と「上下のアンバランス」を起こしていたものに、ここ何日かの「冷え」が重なって起こったものでありました。

・・・ということは、事前に

「上下のアンバランスを整え」、

「飲食を控えめに」

していれば、外界がいかに寒くなろうが、高確率で病気知らず、未然に予防することが出来ます。

ここで、「飲食を控えめ」は簡単(分かりやすい)ですが、「上下のバランスをとる」には一体どうしたらいいんでしょう。

これ、一番いいのは「足を使った軽い運動」です。

散歩とかね。

ただ、これを言うとたまに患者さんに、

「ええ~、そんな時間ないよ~!」

とか、

「無目的にただ歩くのって、超苦手なんですけど・・・。」

って言われちゃいます。

(苦笑・・・都会人のサガなんでしょうかネ?)

そんな時は、せめてもの方法として、「青竹踏み」で足の裏を刺激することをお勧めしています。

これなら簡単に出来るし、時間もお金もかかりません。

しかもこれ、大概の患者さんは、やらせてみると右と左で痛み方が違います。

なのでそういう方にはその「左右差」が整うまで踏んでもらいます。

その左右差が整うまで踏むと、面白いことに、それだけで”のぼせ”がかなり引きます。

それが色んな症状の予防になるんですね。

東洋医学に基づいた、ちょっと工夫した養生法です。

だまされたと思って、やってみて下さい。

意外と効果てきめんな筈ですよ~。

(笑・・・ホントにだまされたりして♪)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール2023.11.16

日本東方医学会学術大会、申し込み締め切り迫る!!