お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2014.01.18

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

病院での漢方薬の使われ方

病院での漢方薬の使われ方 その2 参照

今回の病院見学で、僕を引率してくださったドクターは、お身内に漢方医がおられるそうで、そのお身内の診療のやり方は、まず正確に問診し、その上で注意深く脈や舌を観察してから、

一人一人に合わせて、一味一味、生薬の分量を加減して処方する、という、本来の漢方医学のやり方だったそうで、それを幼い頃から見ていて、

ドクター御本人も実際に治療を受けていたそうで、昨今巷の病院で行われている、いわゆる病名漢方、症状漢方には、大いに疑問を抱いているようです。

しかし、巨大な病院組織の中で、一勤務医が、その病院のやり方自体をどうこう変えることは出来ないし、病名だけを見て、東洋医学的な診察内容は何も考えずに漢方薬を処方している、

ほかの先生に対して口を出すわけにもいかず、黙って見ている、という状況なんだそうです。

このように、当然ながら、分かっているドクターは分かっている。

西洋医学と比較した場合の、東洋医学の特長である、徹底したオーダーメイド性、その治療技術レベルの高さ、学問としての高度さを。

しかし、それ以上に、その病院の方針、各ドクターの考え方、というものがあり、現場でそれを大きく変えることは、現場のドクターであっても難しい、という現実があるようです。

それを聞いていて、なんだ、そういうフラストレーションて、我々と同じじゃん、と思いましたね。(^^;

まあこのように、一般的な病院の現場における漢方薬、東洋医学の取り入れられ方は、処方している側、されている側の根本的な認識を改めないといけない、

という問題があるのですが、こういう制度そのもの自体を変えることは不可能に近いでしょう。

・・・といって悲観してても始まらないので、何か方策を考えなくてはなりません。。。

雀の涙のような影響力であっても、現場で頑張って治し、その事実を発信し続けなくては。

あと、まあこれはそもそも論だけど、一番いいのは、言い方が悪いようだけど、消費者(患者さん)自体がもっと賢くなることでしょうね。

もっと自分の体に、自分の健康に高い意識を持つこと。

そうすると必然的に、東洋医学が本来どういうもので、西洋医学が本来どういうもので、ということに興味が出て、より質の高い東洋医学、西洋医学を受けようとする人が増えるでしょう。

医者に言われるがまま、されるがままではなくなる。

そうすると徐々に医療を提供する側も、そのニーズに応えざるを得なくなる、というワケです。

そうするにはどうするべきか。

・・・わからんネ。(爆)

理想論か。

もうチョイ続く

〇

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2014.01.17

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

病院での漢方薬の使われ方 参照

今日は抑肝散の話の続きいきます。

『保嬰撮要』の条文によると、抑肝散はもともと、

「抑肝散は小児が肝の経絡の虚熱の

あ

処方は軟柴胡(なんさいこ)と甘

以

また、これを蜂蜜で煉

となっております。

(赤字部分が非常にポイントだと思います。)

母親にも服用させる、というのが面白いですね。

因みに『保嬰撮要』の中に抑肝散の記載は4カ所出てきます。

江戸時代、日本では盛んに抑肝散の加味方が創製され、和田東郭(わだとうかく 1742-1803)は『蕉窓方意解』の中で抑肝散加芍薬(よくかんさんかしゃくやく)として、

喘息や打撲に応用し、本間棗軒(ほんまそうけん 1804-1872)は『内科秘録』の中で抑肝散加羚羊角(よくかんさんかれいようかく)として癲癎に応用し、

浅田宗伯(あさだそうはく 1815-1894)は、『勿誤薬室方函口訣』の中で和田東郭の抑肝散加芍薬に黄連や羚羊角を加え、脳卒中後遺症などに応用しており、

現代でもよく使われる超有名な加味方である抑肝散加半夏陳皮(よくかんさんかはんげちんぴ)は、抑肝散に、湿痰を取る二陳湯を加え、

そこからさらに生姜を除いた処方で、抑肝散の効果+湿痰を取り除く作用を加えており、非常に重用されるのですが、

文献的には浅井南溟の『腹診録』に記載があるものの、なんと誰の作かはハッキリとは不明なんだそうです。。。

(ちなみに上記リンクから分かるように、浅井南溟の『腹診録』ではなく『浅井腹診法』ではないかと思うのですが。。。)

しかし、日本で作られた処方であることは間違いなく、そういうものを”本朝経験方”と言います。

ちなみに昭和漢方の巨人の一人である矢数道明先生は抑肝散加陳皮半夏を北山友松子(?-1701)の創方ではないかと推測しておられるそうです。

↑↑上記内容は

中田敬吾ほか「抑肝散加味方の研究」

真柳誠 抑肝散・抑肝散加陳皮半夏① 古典的解説 を参考に纏めさせていただきました。

・・・まあこんな感じで、抑肝散てのは、中国明代に発表されて以来、特に日本で、臨床家の間でずいぶんゴチャゴチャとこねくり回された処方なんですが(笑)、

要は肝陰、肝血をフォローすることで肝陽、肝気が暴れないようにするのが基本的な目的であり、現代医学的に、”認知症なら抑肝散”、という短絡的な使い方はおかしい、

というのが私の意見です。

当たり前ながら、東洋医学的には、認知症にも虚実寒熱、臓腑、病邪の別あり、だからです。

ここで、変に誤解されて突っかかられたら嫌なので付言しておきますが、僕は、

「ある西洋医学的な病名に対して、ある漢方処方や、ある経穴への刺鍼施灸が、やらない場合よりも優位な効果を示す、というデータを得た、であるからして、現代医学の現場において漢方鍼灸は有用性が高いのだ。」

という研究、論理、主張をすること自体については、おおむね賛成なんです。

しかし、そういう研究結果があるからといって、何も考えずに、現場において、西洋医学的な病名のみから漢方処方、鍼灸配穴を考えるという、

患者さん、東洋医学を扱う上でまったく短絡的で浅薄な態度には大反対だ、という立場なのです。

つまり臨床家としては、抑肝散とその加味方を通じて、肝陰、肝血をフォローしながら肝陽、肝気を抑制する、というやり方は、認知症その他をやるうえで、

臨床上非常に価値の高い方法論である、ということを学べばいいのです。

もうチョイ続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2014.01.16

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こないだの病院見学の際、こんなシーンがありました。

病院見学については

ナースステーションのカウンターの上に、ズラーッと並べられた〇ムラの漢方薬の袋。

僕が、

「これは何ですか?」

と看護師さんに問うと、

「”抑肝散(よくかんさん)”です。」

とのこと。

・・・抑肝散とは、もともとは1556年、明の時代に中国で出版された『保嬰撮要(ほえいさつよう)』という書物に出てくる漢方薬で、

現代では主に認知症などの精神疾患によく応用されております。

因みに『保嬰撮要』という本は実は小児科の本であり、薛鎧(せつがい)と薛己(せつき)という、明の時代の名医の親子によって書かれました。

20巻にも渡る超大作で、全て小児科について書かれています。

日本では、約100年後の1655年に中江藤樹が著した『捷径医筌(しょうけいいせん)』や、1745年に甲賀通元が著したベストセラー処方集である『古今方彙(ここんほうい)』に、

『保嬰撮要』の中の抑肝散のくだりが、ほぼそのまま転載されているそうです。

(ちゃんと読んでないけど(爆))

また、

「抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)」

だったり、

「抑肝散加芍薬黄連(よくかんさんかしゃくやくおうれん)」

として、抑肝散に他の生薬を加味したもの(どちらも日本人の医者が創方したものと言われています)が、現代では神経症や不眠症などの精神症状によく使われますが、

抑肝散は成分の中に甘草が含まれているので、よく効くからといってみだりに多用、濫用すると「偽アルドステロン症」という、重大な副作用が起こる場合があり、

注意が必要、ということになっております。

因みにこの問題(甘草含有製剤)については、このブログでも以前チラッと触れたことがあります。

勉強会&謝恩会 参照

ただ、こういった漢方の誤用から起こる諸問題に関しては、漢方薬が犯人なのではなく、訳も分からず処方した人、あるいは訳も分からず買って飲んだ人が犯人なのであり、

さらに言えば、そういうことが起こらないように、医学部や薬学部における東洋医学教育が徹底されていないこと、また、そういうことが起こらないように、

入手方法に関する厳格な法整備がなされていないことに、問題の本質があると思っています。

ん~、長くなったから次回。(笑)

〇

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.12.25

2011.11.08

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こないだ、ニュースでやっていて、「お!」と思いましたので、書いておきます。

震災の津波にやられた宮城県の農地で、漢方薬の重要な生薬である「甘草(かんぞう)」の試験栽培が順調に進んでいるそうです。

生薬として利用されるのは、根っこの部分です。独特の強い甘みがあります。

(だから甘草ネ。(笑))

津波をかぶった農地は、塩害によって土壌が傷んでしまい、数年は何も生産できないのでは、と思われておりましたが、この「甘草」という生薬は大変不思議な生薬で、

そういった悪い環境ほど、根っこの部分の薬効成分の高いものがとれる可能性もあるそうです。

現在、試験栽培は順調で、これがうまくいけば、まさに震災の”災い転じて福となす”で、宮城県が国内トップの甘草の生産地になるかもしれません。

この「甘草」という生薬は、ありとあらゆる漢方薬に入っており、生薬の王様と言っても過言ではないレベルの生薬です。

芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)、甘草湯(かんぞうとう)、大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)あたりが有名です。

・・・これらについては、なんとなく聞いたことのある人も多いのでは?

ちょっと専門的になりますが、甘草は

味は甘、性は平、脾の臓をフォローし、肺の臓を潤し、余分な熱を清し、解毒力もある

という、まあ夢のような生薬なのです。

僕も過去に、「甘草湯」で、飲んだ瞬間、劇的にノド痛がとれて、驚いた思い出があります。(苦笑)

・・・しかし、ハッキリ言って、こういう有名な生薬、漢方薬というのは、僕のような漢方薬の専門家でない者から見ても、東洋医学をある程度知っている人間から見たら、

大変いい加減に扱われている現状があると思います。

コレは真剣に、嘆かわしいことです。

病名や症状のみ聞いて、生半可な知識で漢方薬を処方する、あるいは患者さん自身が勝手に薬局で買い求めて服用する、結果的に治らない、あるいは悪化する、

そうすると漢方薬に対する評価は下がる、ひいては東洋医学に対する評価も下がる・・・。

ひいては鍼灸に対する評価も下がる・・・。

病名漢方、症状漢方とよく揶揄される、よくない流れがこのまま加速すると、日本の東洋医学はダメになってしまう可能性もあります。

(・・・まあ、ならないでしょうけどネ。分かってる患者さんはちゃんと分かってますから。(笑))

また、甘草は漢方薬以外にも、食用(調味料やお菓子やお酒)や化粧品としても使われる、大変重宝する植物です。

現在、国内の甘草に関しては、全量を中国からの輸入に頼っているそうですが、コレがうまくいけば、輸入に頼らずに、

必要量を国内生産でまかなえるようになるかもしれません。

そうなったら、素晴らしいですね。

復興+東洋医学の普及+新たな資源です。

マイナスをプラスに転じるの、大賛成。

不幸を幸に転じるの、大賛成。

〇

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.06.03

重度の慢性疾患の患者さんの中には、

「病院からもらった薬で症状はコントロール出来ているが、今後ずーっと飲み続けるのは嫌なので、鍼で何とかならないか。」

と言って相談に訪れる患者さんも少なくない。

病院の薬を飲めば症状は治まる、でも飲むのをやめたら元通りか、もっときつい症状が出る、それが分かってるから止められない、でも本心としては止めたい。

このまま一生飲み続けるのは嫌だし、副作用によって違う病気になってしまうことも不安・・・。

という、非常に切実な悩みです。

こういう時、確かに鍼灸、東洋医学は、非常に効果的な方法だとは思います。

・・・でも、これまで何年も飲んでいた薬を急に止めて、鍼灸のみで完璧にコントロールしようと思っても、なかなかうまくいきません。

残念だけれど、徐々に徐々に様子を見ながら減らしていく方向をお手伝いすることしか出来ません。

しかも、病院の先生に薬を減らしたいと訴えても、なかなか減らしてくれないケースも多いようです。

病院や、西洋薬を批判している訳ではありません。

医師としても、現状有効な薬をそう簡単に外すわけにはいかないという判断は、よく理解できます。

僕が西洋医でもそうすると思います。

・・・何年も薬で症状を抑えてきたような場合、完全に薬を断つにはまた何年もかかるような場合もあります。

これを本気で実現させようと思ったら、患者さんも、我々も、大変根気がいるけれど、実際にこれがうまくいくと、本当に感動的です。

僕の少ない臨床経験の中でも、何人かおられます。

これを目の当たりにすると、人間の「治る力」の偉大さにあらためて気付かされます。

・・・ただふと、

「この患者さんのファーストチョイスが東洋医学だった場合、どうなっていたんだろう・・・。」

という思いが頭をよぎります。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2010.12.19

「象形薬理(しょうけいやくり)」

という、何やらマニアックな香りのする言葉・・・。

皆さん聞き慣れないことと思います。

これ実は、昔から存在する考え方だそうであります。

どんな考え方かというと、近代になって栄養素や分子構造などを知る考え方や、各種の分析機器や手法のなかった時代に、植物の形態的特徴や、その生育環境から、

その植物(生薬)の薬効を考察するというもので、時には人体の悪い部分と”カタチ”の似通ったものを自然界に探したりして、それを食べてみることで、

病気を治そうと考えた、試みた、というものです。

・・・これの比較的ポピュラーなものとして、

「クルミは脳にイイ!」

なんて話、何となく聞いたことがあるんじゃないでしょうか?

クルミというのは、硬い殻におおわれ、その中には二つに分かれた、いかにも”脳”っぽいカタチの実が入ってますよね?

これが、外側が人間の頭蓋骨で、中身が脳に形が似ている、ということで、食べると脳にイイ、「健脳食」なんて言われたりするような発想です。

漢方薬の世界でもクルミは「胡桃仁(ことうにん)」と言われ、ある種の腎の臓や肺の臓の病や、便秘などに応用されます。

僕も小さい頃、祖母から「クルミは脳にいいから」とか言われ、さんざん食わされました。

(意外と好きでしたが)

まあしかしこれが、意外とバカにならない考え方で、現代の栄養学に照らし合わせてみても、クルミは栄養素の7割がリノール酸(オメガ6)、リノレン酸(オメガ3)という、

脳神経を作ると言われる、良質の多価不飽和脂肪酸なんだそうで、その他にもタンパク質、鉄分、ミネラル、食物繊維、ビタミンB1、ビタミンEなどをバランスよく含み、

非常に体(特に脳)に良い食物と言えるんだそうです。

東洋医学的に見ても、腎や肺に作用するということは、脳髄海にも作用すると考えても全然おかしくない。

・・・他にも、動物の足を食べて足の病気を治すとか、例を挙げればいくらでもあります。

今綴っている「腎」って何ですか?(その4)でも述べたように、豆が腎の臓にイイ!というのも、もともとはこういう発想が背景にあったのかもしれません。

まあコレ、着想として非常に面白いということと同時に、そういう着想で実際に試してみて、数千年経っても淘汰されない、確かなものが残っている訳ですから、

現代栄養学と照らし合わせるまでもなく、東洋医学の言うことというのは、そうそう簡単に無視できないんじゃないかと思います。

まあ詳しく述べていくとキリがないので、「象形薬理」、興味のある人は、色々調べてみて下さい。

因みに、(一社)日本東洋医学会の創立メンバーの中心であった龍野一雄先生が「我國に於ける象形薬理論に就て」と題して、昭和18年(1943年)の『醫事公論』で4回に分けて連載したのち、

続きを『漢方と漢薬』第10巻9号、11号、12号に、3回に渡ってお書きになっています。

この全7回の論考も、なかなか力が入っていて、実に面白いですよ~☆

(『醫事公論』を入手するの、苦労した~~( ;∀;))

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.01.06

これはですねー、今回正月に地元に帰った時、なんとめでたいことに、帰ったその日に友人の奥さんの妊娠が発覚しまして、その奥さんから聞かれた質問です。

「妊娠中ってつわりとか、体調が色々と変化するらしいけど、もし具合悪くても薬飲んじゃいけないんでしょ!?・・・ということはつらくてもただただ耐えるしかないワケ??」

・・・という質問でした。

結論から言うと、

「妊娠中の辛い諸症状を和らげる方法はいくらでもあります。鍼灸しかり漢方薬しかり。なのでご安心を。ただ、ツボ療法も西洋薬も漢方薬も、

服薬についてはよく専門家の話を聞いて、慎重にしないとダメですね。」

となります。

現代西洋医学の産婦人科領域では、胎児への影響を避けるため、妊娠中は極力服薬を避ける方向で考えることが多いようです。

薬の影響で新生児に奇形や先天異常を起こすケースが稀にあるからです。

それでも、あまりにも妊娠中の症状がひどい場合は、様子を見ながら安全な(要は新生児に異常が起こったという報告のない)薬を出すこともあるようです。

このときによく、東洋医学をほとんど勉強したことのない医師が、安易に症状のみを頼りに、適当な漢方薬を処方したりしているという、

残念な現実もあったりします。(苦笑)

(例えばよく、妊娠中に風邪ひいて、ひき始めには葛根湯ということで、病院でもらって、飲んでみたけど全然風邪が治らなかった、なんて話を患者さんから聞くことがあります。)

まあ、漢方薬で奇形が起こったとか、先天異常が起こったとかっていう報告はないらしいんですが、慎重に服用した方がいいのは間違いないでしょう。

(特に妊娠初期は。)

東洋医学には「安胎(あんたい)」という言葉があります。

要は胎児を安らかに育てる方法、という意味です。

ひとつ例を挙げると、江戸時代から近代まで、日本でよく使われた有名な安胎の薬で、『金匱要略』に出てくる「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」という有名な漢方薬があります。

(個人的には、現代日本人女性の「安胎」を狙おうと思ったら、上記の薬ではちょっとどうなんだろうな・・・と思う面もないではないんですが、

一応、江戸時代なんかは盛んに、妊娠中にこれら”安胎薬”を服用する、という行為が当たり前のように行われていたんだろうと思います。)

ちなみに、僕であれば、妊娠中の諸症状に関しては全て鍼灸と養生指導で対応します。

どうしても患者さんの方で、漢方薬を使いたければ、専門家の先生を紹介するようにしています。

妊娠中のご婦人に対して、東洋医学が出来うるサポート力は半端じゃないと思います。

ホントに、知らなきゃ損するレベルだと思いますね。

(知らない人がホントに多くて困ります(+_+)・・・頑張って広めます!)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2025.12.12

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

「患者さんの声」を頂きましたので紹介します。

下記以外の「患者さんの声」についてはHP内およびGoogleのクチコミページをご参照下さい。

〇

50代女性

◆初診時の主訴:睡眠障害(入眠困難)

◆既往歴:

幼少期~ アレルギー性鼻炎

20代 睡眠時無呼吸症候群

30代 盲腸

50代 人工股関節手術

50代 ヘバーデン結節、ブシャール結節(手術)

(↑↑久々に手書きでいただきました。この時代に手書きって、うれしい。)

〇

【清明院からコメント】

この患者さんは、飲食業にとっては非常に厳しかったコロナ禍の最中に治療に見えて、もう5年近く通院されており、清明院の治療の良さがとてもよく伝わっている症例だと思います。

既往歴を見ただけでも、西洋医学であれば様々な科にかからなくてはいけないことが分かります。

よく外部や学生さんへの講演会などでお伝えするのですが、いくつもある東洋医学の良さの中には、

「全科性」「副効果」

というものがあります。

「全科性」というのは、東洋医学では人体や病気を分解して要素還元論的には考えないので、ある症状を治療するにも、常に全身、全体のバランスを考えた治療を行います。

従って、何科の疾患であっても、東洋医学的に対応することが理論上は可能です。

(もちろん、何科の疾患でも治せる、ということを言っているのではありません。各科専門医の介入を要する病態があることは重々承知しています。)

そして、そういった介入をした結果、メインとなる症状以外の症状も改善していくことは珍しくありません。

例えばこの患者さんのように、睡眠の状態が改善しながら、肩こりや寝違い、風邪症状なども改善していくことは、我々の臨床では日常茶飯事です。

また、こういった介入を年単位で繰り返すことによって、介入前と比較して、例えば

「風邪を引きにくくなった」

とか、

「疲れを感じにくくなった」

とか、

「食欲が増して、便通も良くなった」

などなど、生命活動の基本となるような生理現象や、健康的な生活状況の平均レベルが上がったと思われるような変化が出ることも、日常茶飯事です。

今後も日常のあらゆる症状を可能な範囲でコントロールしながら、大病を予防し、万が一なってしまったとしても軽く済み、早期に回復できるように、この患者さんの人生に伴走していこうと思っております。

〇

2025.12.05

清明院では現在、求人募集しております!

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

2025年11月も、日々の臨床の傍ら、色々やっておりました!笑

今年で早14年目になる東洋鍼灸専門学校での後期授業も、半分まで来ました。

なかなか意欲的な学生さんが多くて、嬉しいです。

世の中を見れば、ネガティブなニュースや不安なニュースも多く、この先、世界は、日本はどうなっていくのか、一庶民には分かりませんが、まあどうあれ、僕は毎日、新宿の路地裏で鍼灸治療を、やれるとこまでやるだけです。笑

11.2(日)は大阪で行われた日本プライマリケア連合学会秋季セミナーにて、今年も実技ワークショップを行ってきました!!

このセミナーには、何年か前から毎年実技講演させて頂いておりますが、今回も多くの医師の先生方に参加していただき、鍼灸の良さを御理解いただけたのではないかと思います。

デカいホールで数百人の前でやるのもいいけど、こういう草の根運動も、僕は好きです。笑

11.6(木)は順天堂東医研に参加してきました!!

今回の講師はいつもお世話になっている長瀬眞彦先生、講義テーマは

「秋の夜長の症例検討―弁証論治界隈―」

というお話。

症例を通じて、重要な方剤や考え方について解説して下さいました。

順天堂東医研では、約7年間、今や東洋医学教育のグローバルスタンダードである「中医学」を基礎において講義を進めてきました。

その講義数は80回を超えており、同じ講義はほとんどないです。

この膨大な知識を基に、日本漢方や鍼灸などなど、東洋医学の様々な分野と分け隔てなく関わり、血肉にしていって欲しいと思っています。

11.10(月)は日本東方医学会の分科会であるDAPA(医鍼薬地域連携研究会)カンファレンス。

今回は清明院スタッフである松田信晴先生による「前立腺肥大症による頻尿に対する鍼治療の1症例」の症例検討会。

前立腺肥大症と言えば、鍼灸臨床でも今でもたまに遭遇する疾患であり、なかなか苦戦するものも多い訳ですが、今回は松田が見事に効果を挙げた症例で、大変高名な泌尿器科専門医のベテランの医師の先生二名からもコメントをいただき、参加者からしても、非常にためになる内容だったと思います。

また今回も時間が足りないほど、非常に活発な意見交換が出来て、素晴らしかったです。

「医師と鍼灸師で、鍼灸師の症例を検討する」この活動も、今後まだまだ磨きをかけて、伸びて欲しい活動の一つですね。

因みにこの勉強会は、毎月オンラインで開催しております。

どなたでも参加でき、次回は来年1.19(月)の20時~90分です!!

(症例は「緑内障」の予定!!)

是非、こちらのページからお申し込み下さい。

(お申し込み下さった方には、アーカイブ配信もあります!!)

11.17(月)は日本東方医学会主催「新・中医臨床カンファレンス」です。

こちらも月に一回のオンライン開催で、ここでは、医師による中医学的な臨床の最前線が、ありありと分かると思います。

この勉強会は、第一線の臨床家の先生のリアルな症例報告が聴けて、さらにそれを多くの医師や鍼灸師が、それぞれの立場から意見出しをする、非常に貴重な機会です。

今回も「慢性鼻炎」の症例で、なかなか手強い症状でありますが、第一線の医師の先生方の対応や御見解が、非常に勉強になるカンファレンスでした。

次回は1.26(月)20時〜 (60分程度)となります。

お申込みはこちらから!!

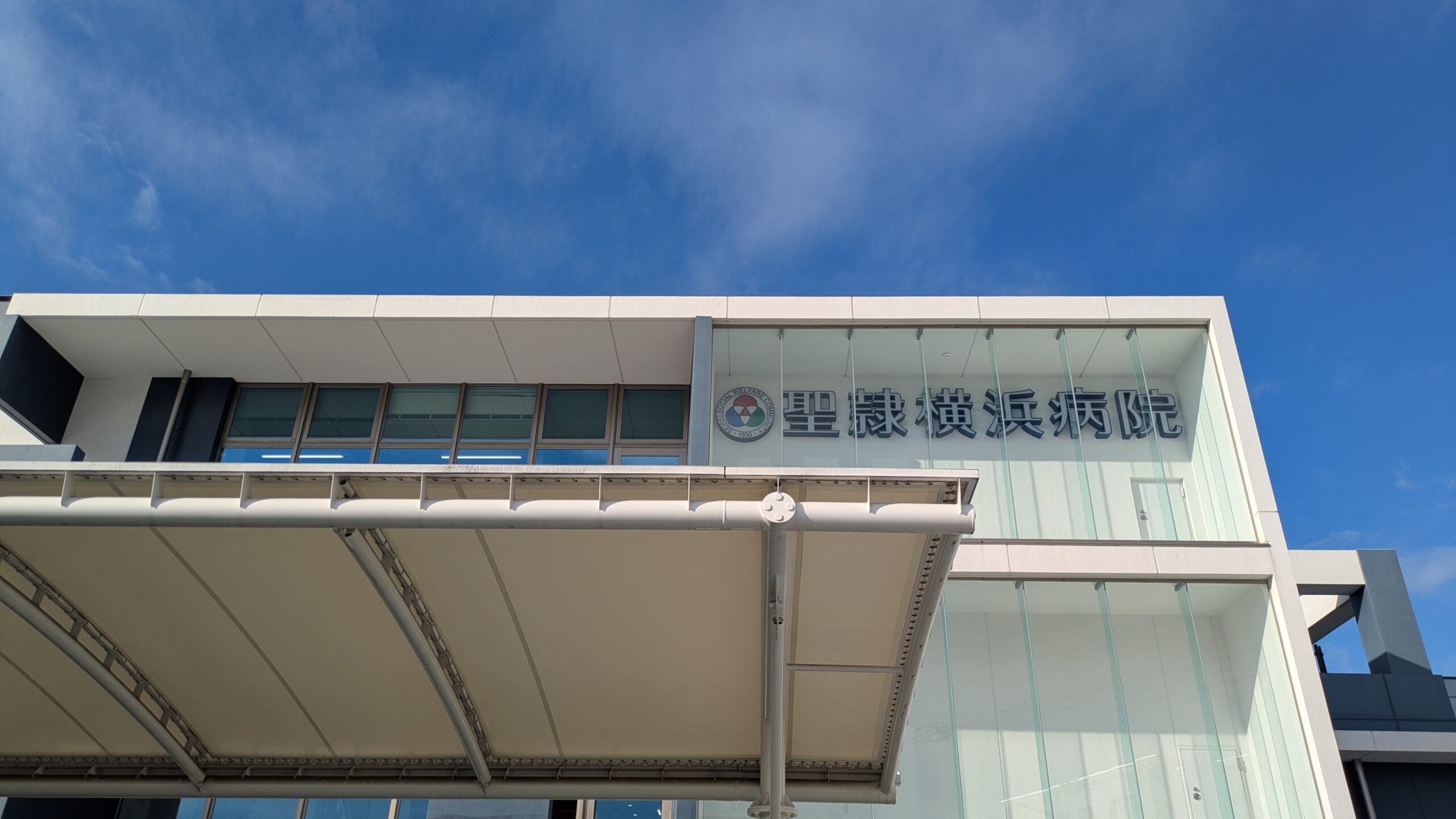

11.20(木)は保土谷にある聖隷横浜病院の救急外来にて見学研修してきました!!

↑↑とってもきれいな病院でした☆

この病院には、現在の医療界で、熊本赤十字病院の加島雅之先生とともに「救急漢方」を推進されている入江康仁先生がおられ、学会で名刺交換した御縁から、今回お忙しいところお邪魔してきまして、大変よくしていただきました!!

「救急で漢方?何に使うの??」と思う方もおられるかもしれませんが、救急の場面で、実は漢方は非常に使えるのです。

・・・というか、鍼灸と漢方というのは、むしろ救急の場面でこそ、その真価を発揮する、というのは、私の師である藤本蓮風先生も以前からよく仰ることです。

この令和の時代に、その考え方を高度に理解し、実践する救急専門医の若い先生が出てこられたことが、非常に嬉しいです。

↑↑帰りがけに入江先生と。

僕も何とか今後、救急の現場で鍼灸を活かす方法、仕組み作りを考えてみたいと思います。

そしてなんと11月は、1年前から大変楽しみにしていた(一社)日本中医薬学会の上海大会が、日中関係の緊張により、延期となってしまいました!!!

幸い、東方航空のフライトチケット代はキャンセル料がかからなかったので、泣く泣くキャンセルし、休診する予定だった土曜と火曜に、いつも通り診療をやります、と告知したのが金曜日。苦笑

正直、いつも通院されている患者さんにはすでに休みだと告知しているので、誰も来ないか、来ても1人2人じゃないかと思っていたんですが、予想外に数十人の患者さんが見えて、感動しました。笑

清明院の患者さんはアツい!!

思いがけず、僕ら臨床家というのは、患者さんあっての存在であるということを再認識しました。

11.29(土)-30(日)は第43回日本東方医学会学術大会。

今回の会頭は順天堂大学の客員准教授で、鍼灸師でもある友岡清秀先生。

今回の大会テーマは「順天應人」。

以前にも書いたように思うけど、現存する日本最古の蘭学塾ともいえる順天堂大学の命名の由来は、『易経』の言葉であります。

今回、過去最高の申し込み人数だったそうで、日本東方医学会の益々の発展を感じましたね。

今回、出色だったのは医学部の学生さんによる企画「東方医学をバズらせろ!!」。

全国から7校が参加し、凄い盛り上がりを見せていました。

ああいう、真っ直ぐな若いエネルギーに触れると、何かと暗い話題が多かったり、足の引っ張り合いみたいなことの目立つこの業界の中にあって、未来に希望が持てる感じがして、ホントに嬉しいです。

・・・とまあ、11月もこんな感じで、毎週末、なんじゃかんじゃとやっていました。

ここから年末に向けて、ラストスパートいきますよー!!!

〇

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.12.12

患者さんの声(睡眠障害、その他不定愁訴)2025.12.05

2025年11月の活動記録2025.12.01

2025年 12月の診療日時2025.11.22

患者さんの声(15年以上メンテナンスで継続通院)2025.11.20

11.22(土)、25(火)、通常通り診療やります!!2025.11.19

2025年10月の活動記録2025.10.29

2025年 11月の診療日時2025.10.15

2025年9月の活動記録2025.10.10

清明院16周年!!!2025.10.01

2025年 10月の診療日時2025.09.20

2025年8月の活動記録2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。