お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2011.01.23

20日から、24節気で言う、「大寒」に入りましたね。

患者さんの中に、

「大寒に入ったから、寒餅(かんもち)を注文したのよ~。」

とおっしゃっている方がおりました。

大寒の日にはお餅をついて食べる風習が昔からあるということは、あまり知られていません。

(皆さんご存知でしたか??実は、僕も知りませんでした・・・。)

・・・ところで何で、大寒にはお餅をつくんでしょうか?そこで今日は、もち米についてのお話。

「大寒」とは1年のうちで最も寒い、とされている時期です。

これはつまり冷えの邪気、「寒邪(かんじゃ)」が人体に最も侵襲しやすい時期、という風にも考えられます。

「寒燥」について 参照

そしてこの時期のお水は綺麗で、この水で餅をつくと、日持ちもよく、一番おいしいと言われているようです。

(水というものについても、またいつか述べましょう。)

もち米は漢方薬の生薬名を『糯米(だべい)』と言います。

(ちなみにうるち米のことを『粳米(こうべい)』と言い、こちらも有名です。)

コメには数種類ありますが、有名なものとして、粘り気の違いによってうるち米の『粳米(こうべい)』と、もち米の『糯米(だべい)』があります。

詳しくは述べませんが、これら2つはデンプンに含まれる成分の割合が違います。

『糯米(だべい)』つまりもち米から作る有名な生薬に、「膠飴(こうい)」というものがあります。

これはいわゆる”水飴(みずあめ)”のことです。

因みに源草社の田畑隆一郎氏の著『薬徴』に、

「もち米(糯米)を麦芽で糖化した飴を最上とする」

とあります。

どんなデンプンからでも飴はできるが、もち米から作った飴が一番いい、というわけです。

コレは、もち米が含むデンプンは、特別に良質なものであることが古来から分かっていた証拠です。

また、元気、気力の『気』の文字は、もともと『氣』と書き『气』は雲の流れる形で雲気をいい、『气』は生命の源泉、おおもととされ、

米はその気を養うもとである、というので、『气』に『米』を加えて『氣』になったとされています。

「米を食べないと、元気が出ない」

と昔から言いますが、その通りなのだと思います。

そしてもち米は、米の中の米、

KING OF 〝KOME”

ってとこなんでしょう。(笑)

また当然、現代栄養学でも、”お餅”といえば有名な高カロリー食でございます。

(だから正月に太るし、七草粥の意味も出てくるわけですね)

そしてこれはゆっくりと消化されますので、血糖値の高い状態を保つことが出来て腹もちがよく、寒さに負けない、つまり「寒邪(かんじゃ)」に負けない体づくりに、

一役買ってくれます。

・・・昔の人は、もち米が薬になるぐらい良質のデンプンを含んでいることも、もち米が体を元気にし、厳しい寒さを乗り越えられるようにする食品であったことも、

当然のように気付いていて、こういう風習を残してくれている訳でしょう。

現代の加工食品、保存料といったものが、その優れた「合理性」とともに、こういう素晴らしい知恵を我々から奪っていくのかもしれませんネ・・・。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

↓↓清き1票を! ↓↓清き1票を!

2011.01.20

今日、以前からご家族皆さんを診させていただいている、とある患者さんに頼まれて、そのご家族の一人で、かなり重篤な疾患を患っておられる患者さんのお宅に往診に行きました。

患者さんはまだ30代ですが、病は末期。

聞くと入院先の病院からは、

「もうやりようがないから」

と言われて、自宅に帰されたとのこと。

西洋医学的には、やれるだけのことはやったということです。

もうこれ以上病院にいても、手の施しようがないから、家に帰りましょう、ということです。

病院からは、残念だけど、処置をしない患者さんを置いておくことは出来ない、

次の患者さんのためにベッドを開けなくてはいけない、だからすぐに家に帰って下さいと、ハッキリ言われたそうです。

ちなみに、病院でのキツイキツイ処置の数々をもってしても、いい傾向を見せたことはあまりなかったようです。

・・・そういう状況の患者さんに、東洋医学はなにか出来るのかというと、出来ます。

僕はこれまで何度も、そういう患者さんを診てきています。

いつもこのブログでも書いているように、鍼で「気」を動かし、「陰陽の調和」をはかるのが東洋医学。

「陰陽の不調和」が”病気”なんだから、患者さんがどのような状況であっても、そこに「陰陽の不調和」を見い出すことが出来て、何か処置をして、

それの「調和がとれたこと」をキャッチすることが出来れば、東洋医学的には治療成立です。

ある意味、いかなる状況でも、お手上げ状態はないのです。

(ただ状況によっては、外科的な手法や点滴や投薬の方が早い状況もある、というだけのことです。)

今日の往診時、患者さんはうまく喋ることが出来ないため、問診はほとんど不能。

それでも、

呼吸が苦しい。

全身が痛いが、特に耳が猛烈に痛い、圧迫感を感じる。

尿、便が出ない。

ものが食べられない。

苦しくて横になれない。

など、御家族からこれまで~現在の状況を伺い、ほぼ体表観察のみで治療に入る。

・・・即座に変化が出る。

呼吸がしやすくなった。

耳の痛みが消えた。

横になれるようになった。

・・・これ、わずか数十分の間での出来事。

横で一部始終を見ていた、その患者さんの奥様の、一瞬見せた安堵の顔が忘れられない。

これまで色々バカにされたりしながらも、東洋医学をやってきて、本当に良かったナーと思った瞬間だった。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.01.17

昨日、1月16日の日曜日は、大阪で行われた、(社)北辰会、本部臨床コースに参加してきました!!

都合により午後からの参加となり、残念ながら午前中の実技は受けられませんでしたが、

午後は代表理事である藤本蓮風先生による代表講演、

「北辰会の主張」

でした。

北辰会方式がなぜ少数鍼なのか、

なぜ長い時間をかけて、詳細に問診するのか、

それが現在の医療界で、どういう意義を持つのか、

といった、基本的かつ重要な問題を、最新の臨床見解なんかも踏まえつつ、年明け1発目に再確認するような、素晴らしい内容でした。

そのあと、清明院HPともリンクしている、大阪の廣田きらめき薬局、煌鍼灸院(ブログも必見!!)の院長である、廣田三知郎先生による症例発表、

「騒音性耳鳴、無月経」

の症例でした。

廣田先生は僕と同年代ですが、薬剤師のライセンスも持ち、薬局と鍼灸院を一人で経営しつつ、ついでにたくさんのお子さんを育てつつ(笑)、

鍼灸、漢方薬の勉強会にも積極的に参加されておられる、大変パワフルかつ頭脳明晰かつイケメンな先生です。

僕も漢方薬のことで困ったことや分からないことがあった時、よく相談させていただいております。

昨日の症例も、サスガの内容で、とっても勉強になりました。

ところで、鍼灸と漢方薬・・・。

現代では法律の関係で、別々に扱われていることの多いこの二つですが、もともとの理論はどちらも東洋医学な訳ですから、明治維新以前は、

医者といえば鍼灸と漢方、双方を駆使して、両輪の輪のようにして病気の治療にあたっていた訳です。

しかし現代では、鍼灸は鍼灸、漢方は漢方と、まるで別々の存在のようになってしまっています。

なので廣田先生のように漢方薬も同時に使う先生の症例は、鍼灸だけでは思いつかないであろう理論展開なんかに気付いたりして、非常に参考になります。

僕も漢方薬に関してはまだまだ未熟で、勉強中ですが、今後も頑張って勉強していきたいと思います。

そして最後は、先週、順雪会でも講義された島内薫先生によるシリーズ講義、

「空間と方剤」

でした。

・・・まあ、もはや言うまでもなく、相変わらず無尽蔵に出てくる知識の雨あられ・・・。

一体島内先生の脳はどのようになっているんだろうか・・・、と思ってしまいます。

そして、終わった後は飲み会・・・。

そして何と、昨日は米原地区で大雪が降ったため、新大阪から品川まで帰ってくるのに新幹線で4時間!!!(泣)

・・・さすがに若干疲れましたが、寝たらすぐに回復し、今朝は早朝から元気に臨床しております。(笑)

・・・そんな訳で、濃いめの一日でした・・・。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.12.18

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「腎(じん)」ってなんですか?(その1)

「腎」って何ですか?(その2)

「腎」って何ですか?(その3)

まだまだいきます!

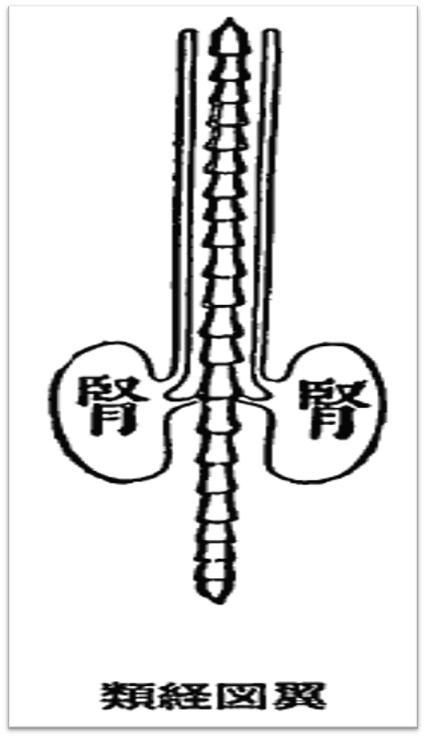

☆「腎の臓」の形と位置(その3)

前回までは、「腎の臓」が存在する”位置”に焦点を当てて、お話してきました。

今回は”カタチ”に焦点を当ててみたいと思います。

また画像を出しますと、

↑・・・コレなんですが、「腎の臓」、何やら、「マメ」に似ていますねえ?

西洋医学の言う「腎臓=kidney」も、解剖学の本なんかを見ますと、

「ソラ豆のような形をしていて云々・・・」

と、出てきます。

ここから今日は、東西の医学の言う「腎」の概念の違いが一つ、見て取れますので、紹介します。

豆と言えば、みんな食べたことのあるものとして、大豆、小豆、エンドウマメなんかがおなじみですね?

この中でも大豆は、「畑のお肉」と言われるぐらい、たんぱく質を豊富に含んでいて、健康食品としてたまに取り上げられるほどです。

これらの栄養学的な詳しい解説はなんぼでも優良サイトがありますので避けますが、漢方の生薬としても、

黒豆(こくず)、

赤小豆(せきしょうず)、

あるいは黒豆を加工して

香豉(こうし)

などなど、と言って、古くから豆は重用されてきたようです。

また、薬膳の分野では、これら豆類の「食品としての」作用として、大体共通しているのは、

”利水(りすい)”

という、水分代謝を良くする作用が説かれています。

水分代謝というのは要は”お水の巡り”のことですから、これがうまくいかないと浮腫み、冷え、ダルさなどなどの原因になります。

そして水分代謝とくれば、当然、おしっこが大事です。

この、おしっこをしっかりと出す働きに大きく関わるのが「腎の臓」であるため、豆類は、腎の働きの一部を助けてくれる、とも解釈できます。

僕も普段の臨床で、東洋医学的に、「腎の臓」が弱っていて、水分代謝がうまくいってない、と判断した患者さんに対して、

「豆類を積極的に摂るといいですよ。」

とご提案させていただくことがあります。

これ+鍼することにより、徐々におしっこの出がよくなり、浮腫みがひいてきたりすることはよくあります。

・・・しかし、西洋医学的に、腎炎や腎透析などで、慢性的な「腎臓=kidney」の機能不全になってしまっている患者さんには、あまり積極的な「たんぱく質」の過剰摂取は、

腎臓に過剰な負担をかけるため禁忌ですので、お勧めしません。

(ただ、最低限のたんぱく質は必要だから、積極的ではなくても、植物性の良質なたんぱく質を少しはとった方がいいらしいのですが。)

これを一つ考えても、東洋医学の言う「腎の臓」と、西洋医学の言う「腎臓=kidney」は違う、ということがお分かりになるかと思います。

・・・まあつまりは、

病院で腎臓病と言われた=東洋医学的にも”腎の臓の病”

とはならないよ、ということでございます。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.12.03

今日往診中に、信号待ちでふと上を見上げると、市川海老蔵さんの顔がデカデカと載った、「お~いお茶」のポスターが。

・・・ということで、久々の時事ネタ。(笑)

ここのところ連日、歌舞伎界のプリンス、市川海老蔵さんの事件のことが盛んに報道されております。

今日も年配の患者さんと、この話になりました。

その患者さんも、

「正直ガッカリした。自覚が足らな過ぎる。だからお坊ちゃんは困る。あの位で済んだんだから、彼にとっていい薬だ。」

とおっしゃっていました。

まーあれだけやられて、ここまで世間に同情されない人も珍しい、と思うと同時に、あまりにも冷た過ぎる意見には、若干の「怖さ」を感じることもあります。

確かに、新婚家庭を持つ若い男が、仕事をさぼって、しかも女性を連れて酒を飲みに行き、悪い連中に酔っ払って絡み、返り討ちにあっただけの話し、

と考えれば、海老蔵さん側が非難されるのは当然でしょう。

僕も一面、そう思います。

しかも彼自身も相手に手を出したんであれば、喧嘩両成敗で、彼自身も傷害罪に問われるか、双方ともに被害届を取り下げて、穏便に解決するべきでしょう。

まあしかし、決して彼を擁護する訳ではないけど、この事件の「病因病理」を冷静に考えると、海老蔵さんという人は、きっと幼いころから歌舞伎界のプリンスとして、

周囲の大人から、それこそ腫れ物に触るように、大事に大事に育てられてきた人なんでしょう。

同時に、芸事に関しては、よく言えば英才教育、悪く言えば半強制的に仕込まれてきたことでしょう。

(あくまで推測ですが。)

周囲の一般人からは、それも含めて羨望の的であり、誰から見ても恵まれた人生を送っているかに見えました。

でもそれだけに、歌舞伎を離れた「外側の」世界に彼が興味を持ち、逆にそれを「彼自身が」うらやましがる傾向が、幼いころから実は彼の本心の中にはあったんじゃないでしょうか。

そんな彼が、夜の街で自由気ままに呑んだくれている悪い連中に興味を持ち、泥酔して挑発めいたことを言ってしまう、あるいはしてしまうのは、

実はある意味当然の、彼にとって、

”自分自身の、一見恵まれた人生”

に対する「反発」の表れの一つだったのかな、とも思えます。

幼いころから溜まりに溜まったストレスマグマが、”大辛大熱”の酒の力を借りて、一気に噴出した結果だろう、と思います。

(平素から鍼治療をやってれば、未然に防げた事件かもね・・・。)

もちろん、だからといって報道されているような執拗な挑発行為、それを言われた方、やられた方はたまらないし、彼の今回の行動は、一社会人として考えても許されるものではありませんがネ。

今回の事件で彼が休演した講演が大成功していることもあって、一部には、

「もう歌舞伎やめちゃえば!?」

なんていう、心ない意見もあるようですが、僕としては、めちゃくちゃキツイだろうけども、今回のことをよくよく反省して、何とか這い上がって、

そういう意見をはじき飛ばして欲しい、とも思います。

これをもし反省出来ずに、同じことを何度も繰り返すようであれば、マーシーの様になっていきかねませんしね。

(あれは見ていていやなもんです・・・。)

・・・しかしまあ、最近ではのりピーしかり、朝青龍しかり、これまで散々おだてておいて、こういうことがあると、一斉に容赦なく叩く、

マスコミのあり方、それに乗っかって悪口、当事者の人格を無視した誹謗中傷を言いまくる世間の風潮は、いつも思うけど、何なんだろうナー・・・、と思います。

先日も、清明院副院長の松木先生がスタッフブログ「清明なる日々」の中で、”他者の気持ちを考える”ということに触れています。

自分のことは棚に上げて、人を貶めることは簡単に出来てしまう、してしまう、

今の世の中は、

「人の振り見て我が振り直せ」

という考え方の、出来にくい世の中になってしまっているんでしょうかねえ・・・。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2010.11.30

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

今日、僕の教員養成科時代の恩師であります、東京衛生学園の兵頭明先生のもとで働く同級生から、とあるメールがあり、ちょっとビックリ。

鍼灸が、アメリカのドキュメンタリー映画で大々的に紹介されたそうです。

<概要>

40歳、元ボディビルダーチャンピオンで、幸せの絶頂期にあったケンタッキー州の男性、デビン・ダース(Devin Dearth)さんを突然襲った脳血管障害。

右半身の機能を失い、ICUでの集中治療、リハビリセンターに移管されるも、アメリカの独特の保険システムに翻弄されてしまいます。

彼の兄弟であるドグさんの勧めで、藁をも掴む思いで中国・天津に渡り、天津中医学院・石学敏(せきがくびん)先生らの、

醒脳開竅法(せいのうかいきょうほう)治療を受けるというドキュメンタリー映画です。

・・・とのことです。

この映画に登場する石学敏先生という方は、かなり前から東京衛生学園と関わりの深い先生で、脳血管障害に対する「醒脳開竅法」という治療法を、

世界中に広めるべく、活動、活躍されている先生です。

・・・まあ最近は、僕が所属する(社)北辰会も、広州中医薬大学という中国の有名医大と学術交流協定を結んだりと、各方面で、どんどん鍼灸医学の国際交流が盛んになってきているように思います。

これはとてもいいことだと思います。

この動きが加速すれば当然、患者さんからの注目度も高まるだろうし、今回のようにメディアで取り上げられる機会も増えてくることでしょう。

我々がみんなでもっともっと頑張って、東洋医学の素晴らしさを全世界に広めるべきだと思います。

今回の映画も、そういう動きの一つのきっかけになればイイナー、と思っています。

この映画のダイジェスト版のyoutubeへのリンク、貼っておきます。

(全て英語ですが・・・。)

〇

1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.11.22

昨日、11月21日の日曜日は、大阪にて行われた、(社)北辰会本部基礎コースに参加してきました!

今回は、午前中は油谷真空先生による「舌診講義とその実技デモンストレーション」、

午後は藤本彰宣先生による講義「八綱(はっこう)弁証・正邪(せいじゃ)弁証」、

その後、森洋平先生による講義「気血津液(きけつしんえき)弁証」と、

充実のラインナップでございました!

「八綱」については、以前このブログでも紹介しました。

カテゴリ 「八綱について」 参照

この「八綱」のうち、

”どこに病が存在するのか(表裏)”

”どんな性質の病か(寒熱)”

”病の勢いはどうか(虚実)”

を明確にするのが「八綱弁証」であります。

また、「正邪」というのは、人体の「正気」と、それを阻害する「邪気」のことを示し、その趨勢を明らかにするのが「正邪弁証」であります。

カテゴリ 「邪気」について 参照

これにより、さらに現時点での病の状態がクリアになっていく訳です。

「舌診」、「気血津液」については、まだ詳細はこのブログでも書いていませんが、これらも非常に大事な考え方であり、東洋医学的な治療(鍼灸、漢方薬など)をやる上では欠かせない概念です。

そして、終わった後は例によってお酒・・・。

今僕がつづっている「五行」について、何人かの先輩たちの考え方をうかがい、とてもためになりました。

あまり難解にならないように、ブログの内容に反映させたいと思います。

そして、終電にて東京に・・・。

久々の遠征で疲れていたのか、新幹線に乗った瞬間寝てしまいまして、新大阪―品川間の体感時間は5分程度でした。(笑)

・・・しかしやっぱ、

「基礎ほど重要なものはない」

と、あらためて実感しましたネ。

よく、ベテランの先生や、”名人”と言われる先生なんかがやる、

「応用的でカッコイイ技術」

というのは、

「徹底的な基礎の理解」

なくしては、あり得ないのであります。

このことは、片時も忘れてはいけません。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.11.10

昨日まで、4話連続で、「スピリチュアルペイン」について書いてきました。

スピリチュアルペイン(その1)

スピリチュアルペイン(その2)

スピリチュアルペイン(その3)

スピリチュアルペイン(その4)

西洋医学においても、「緩和ケア」の分野においては、このように「痛み」というものを幅広く解釈し、治療にあたっている、ということが少しお分かりになったかと思います。

・・・が、しかし!です。

我々がやっている東洋医学においては、こういったことも、数千年も前から、当然のように意識しながら、医学理論を構築してきております。

まだすべて解説した訳ではありませんが、このブログの肝、心、脾、肺、などの五臓六腑シリーズ、あるいは七情などなどを、よ~くお読みいただければ、

いかにこの医学が、

「心身一如(しんしんいちにょ)」

を旗印に、患者さんの精神面、果ては魂(たましい)、というものの存在までを意識し、それらを包括しうる形で、医学理論を構築してきたかが、

少しはお分かりになるかと思います。

これまで何度か書いていますが、東洋医学はそういうことを意識しつつも、数千年の経験と実績に裏打ちされた、明確な”理論(ロジック)”を持っています。

よく、東洋医学の学会や勉強会などで、西洋医学的に”原因不明”と言われた、あるいは診断名は付いたものの、服薬は無効か効果薄の、激しい痛み疾患などに、

鍼灸治療が劇的に効いた、という症例なんかが出てくることがよくあるんだと思います。

これは、鍼灸師を長いことやっていたら、必ずと言っていいほど経験することでもあろうかと思います。

ちなみに、私の所属している(一社)北辰会では、その理念において、患者さんの「心」と「体」と「魂」を救うのは、東洋医学思想でないと出来ない、

と考えている、とあります。

なお、”魂(たましい)”と、ここで言うのは、”肝”のところで僕が説明した”肝魂(かんこん)”というものとは、重なる部分はあれども、

また別の概念であり、これは非常に難しいところだと思います。

いつか(何年、何十年後?)僕もこういうことを明瞭に書けたらイイナー、とは思っておりますが、この問題は下手に語れば、勘違いや誤解を与えやすいし、

今の僕ごときが語っていい問題だとも思いませんし、とてもうまくなんて語れませんので、今後の蓮風先生の発言に注目していきたいと思っています。

蓮風先生は最近、そのブログ「鍼狂人の独り言」の中で、ちょくちょくこの”魂(たましい)”というものに触れて、発言されています。

・・・これは注目ですよ。

なんか色々書いてたら、前置きが長くなっちゃったので、続きは次回。(苦笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.11.04

再び、「患者さまの声」をいただきましたので、掲載させていただきます。

20代 男性

症状:アトピー性皮膚炎による皮膚の痒み、皮膚の色素沈着、冷え症、慢性疲労

2年ほど前、仕事の疲労や生活環境の変化などの影響からか、生まれて初めて、アトピー性皮膚炎を発症してしまいました。

その後、皮膚科に通院し、ステロイド剤の服用により症状は落ち着いたものの、このままステロイドを服用し続けて大丈夫なのかという不安と、

元々の酷い冷え性や肩凝りなどを改善しなければという思いから、妻の勧めもあって、清明院で鍼の治療を受けてみることにしました。

鍼そのものが初めてだったこともあり、最初は正直、あまり効果は期待できないと考えていました。

というのも、アトピーが出た時期に、

漢方薬で有名な皮膚科に通院し、治療を試みたものの、全く効果が感じられなかったという経験があり、東洋医学そのものに半信半疑だったからです。

しかし、竹下先生の治療を受けてみると、ほんの何本か鍼を打っただけなのに、身体全体が温かく楽になって、

溜まっていた疲れがスッと抜けていくような感じがしました。

そして、何より驚いたのは、諦めていた背中などの色素沈着が、少しずつですが、明らかに薄くなっていったことです。

その後、治療を重ねるたびに、アトピーや冷え性が徐々に改善していき、自分の身体が着実に良い方向に向かっていくのを感じました。

そして2、3ヶ月もすると、ステロイド剤もほとんど使わなくて済むようにまでなりました。

今では、定期的に清明院に通いながら、特に仕事が忙しい時には、アトピーが悪化しないよう、身体の疲れを取るようにしています。

治療を受けた後は、眼や腰の疲れが取れるほか、精神的にも気分が楽になったような気がして、毎回効果を実感しています。

私自身、もともと食生活には気を遣い、週数回ランニングをするなど、普段から健康面にはそれなりに注意している自信があったのですが、

それでも鍼が持つ万能薬のような効果には大変驚かされました。

同じような悩みを持つ多くの方にお勧めしたいです。

【清明院からのコメント】

上記の文章には、「鍼灸治療」というものの特性を示す、いくつもの示唆的な内容が含まれております。

彼自身がとても的確に、この医学の素晴らしさを「体から」理解して下さった、とてもありがたい文章だと思います。

この方は、発症してから約2年経ってから来院されたアトピー性皮膚炎の患者さんです。

清明院にはアトピーの患者さんが多くいらしていますが、中にはこういった、比較的病歴の浅い症例もあります。

清明院の鍼灸治療はアトピー性皮膚炎に対して、総じて高い確率で有効だと思いますが、

こういった、病歴が浅く、なおかつ患者さんの年齢が若い症例の場合は、特に効果がいいように思います。

初診時、不安そうな表情でみえた彼は、この1年半ぐらいで仕事、プライベートともに生活状況が大きく変化したこと、

これまでに有名な漢方薬局で漢方薬を処方してもらったにも関わらず無効であったこと、

ステロイド剤を今後も長期に使用していくことへの不安などを正直に訴えてくれました。

体表観察してみると、体中いたるところにに赤紫色の色素沈着があり、皮膚はガサガサで、潤いがほとんど感じられない、という状況でした。

職場の移動、結婚など、生活状況の急激な変化によって、精神、肉体ともに疲労が重なったために起こった病と考え、

証は「肝欝気滞(かんうつきたい)≒腎虚(じんきょ)」とし、虚実夾雑証として治療を開始しました。

経過はわずか数回の治療により、こちらも驚くほど良好であり、今では、

「初診の時の皮膚の状態を写真にとっときゃよかったネー!(苦笑)」

なんて言いながら治療しているぐらい、皮膚の状態は見違えるように、ほぼ正常に変化しています。

(写真がないのが本当に残念!)

上記に患者さん自身が述べて下さったように、どこかで漢方薬を服用して治らなかったら、

「もう東洋医学ではダメなんじゃないか・・・。」

と考えてしまったり、このままステロイド剤を対症的に使い続けることに、強い不安を感じている方は少なくないと思います。

もちろん、アトピーという病気は、この症例のように、比較的短期間で劇的な改善が得られる症例ばかりではないことは事実ですが、

「あきらめることはない!」

と強く思います。

投げ出してしまう前に是非1度、ご相談いただければ、と思います。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.11.03

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

そろそろ時期が迫ってきましたんで、手前ミソながら、年末、12月26日(日)に代々木青少年オリンピックセンターにて、(社)北辰会関東支部主催で行われる、

同会代表理事である、藤本蓮風先生による特別講演の宣伝をしたいと思います。

今回の講演テーマは

「日本鍼灸を訪ねて」

であります。

それ以外にも、近年は毎回恒例となっていますが、

「ミニ公開臨床」

といって、まあ、本来の北辰会方式の臨床を2時間の問診から全てお見せすることは、時間の都合上出来ませんので、簡単な問診から、

体表観察~治療までの流れを蓮風先生に披露していただく、という企画を行う予定です。

ちなみに午前中(10時~12時)は、私が講義させていただきます。

講義テーマは、

「神主学説(しんしゅがくせつ)」

であります。

鍼灸師、医師、薬剤師、鍼灸学生の皆様はもちろん、一般の患者さんや東洋医学に興味のある方なら、どなたでも参加できます。

(もちろん内容は専門家向けですが。)

お申し込みは(社)北辰会HP内、申込フォームから受け付け可能です。

ポスターはこちら

申込フォームはこちら

なお、申し込み期限は12月12日(日)まで、先着100名限定、すでに申し込みがかなり来ているようですので、お早めのお申し込みをお勧めします。

この機会にぜひ、”中国が本場、中国が本場”と言われる鍼灸医学が、我が国においてどのように展開されたのか、蓮風先生が誘う、

「日本鍼灸を訪ねる旅」にいざなわれ、その強烈な臨床を目の当たりにして下さい!

なお、私が講義させていただく「神主学説」についても、

「は?なにソレ??」

という方も多いと思いますので、このブログにて、さわり部分のみ紹介していこうと思っております。

1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2026.02.01

2026年 2月の診療日時2026.01.29

2025年12月の活動記録2026.01.06

2026年 1月の診療日時2026.01.01

2026「丙午」謹賀鍼年!!!2025.12.30

年内診療終了!!2025.12.12

患者さんの声(睡眠障害、その他不定愁訴)2025.12.05

2025年11月の活動記録2025.12.01

2025年 12月の診療日時2025.11.22

患者さんの声(15年以上メンテナンスで継続通院)2025.11.20

11.22(土)、25(火)、通常通り診療やります!!2025.11.19

2025年10月の活動記録2025.10.29

2025年 11月の診療日時2025.10.15

2025年9月の活動記録2025.10.10

清明院16周年!!!2025.10.01

2025年 10月の診療日時2025.09.20

2025年8月の活動記録2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時