お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2019.07.07

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

「芎帰調血飲」というお薬 参照

◆では鍼灸ではどうか。

さて、芎帰調血飲的に、肝気を動かして、結果的に血を動かす、みたいなやり方は、北辰会では非常に得意です。

なんといっても、『黄帝内経霊枢』九鍼十二原(1)の冒頭部分、

「・・・余欲勿使被毒藥.無用砭石.欲以微鍼.通其經脉.調其血氣.營其逆順出入之會.令可傳於後世.必明爲之法.令終而不滅.久而不絶.易用難忘.・・・」

と、江戸期の医家、後藤艮山(1659-1733)の「一気留滞説」を大いに参考にしながら、あらゆる病における「気滞病理学説」を唱え、

”鍼でいかに気の停滞をとるか”

に腐心してきた北辰会。

肝の臓を調整する鍼灸の配穴や手法のバリエーションやその詳細については、日本(世界でも、かな?)で一番提示している流派、と言ってもいいんじゃないでしょうか。

しかし、温経湯に入っている「呉茱萸」という生薬の「暖肝」という方法は、あまりやりません。

(・・・というか、それを意識して治療し、よく効いたという症例の話を寡聞にして聴いたことがありません。。)

「寒滞肝脈」という、寒邪が足厥陰肝経の経脈を阻滞、凝滞させている時に使うわけなので、処方としては大衝や中封にお灸でもするんでしょうか。

(選択肢として、ないなあー)

ですので、実際にやっている、やったことがある、温経湯に一番近い鍼、となれば、打鍼による火曳きの鍼+上腹部への散ずる鍼なんかが相当するかね。

あるいは、ちょっと変則的だけど、照海にお灸をしてから百会を瀉すとかも、これに相当するものかもしれない。

北辰会の場合、四診の結果、虚実錯雑、寒熱錯雑でも、そこから標本主従をさらに細かく分析して、どっちに偏ってるかまで考えて詰めて、

よりウエイトの大きい方を攻めるのが定石なので、温経湯とビッタンコ、て感じの鍼灸治療はあまりやらないのかもしれませんね。

「暖肝」、「温肝」、ここはもう少し、実践を通じて研究した方がいいかもしれません。

漢方の方では、補肝に黄耆、温肝に鹿茸などを使うという考え方もあるようですね。

生理痛で、鎮痛薬が手放せない人で、疏肝理気する治療でなかなかうまくいかない場合に、温経湯的な考え方が突破口になるかもしれません。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.07.06

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

ここまでのお話し

「芎帰調血飲」というお薬 参照

◆では、使い分けはどうする??

あくまでも、私は湯液に関しては専門家ではないので、実際に使ってみての印象は語れませんが、何人かの専門家にも質問させていただいたので、ここに簡単にまとめてみます。

『中医臨床のための方剤学』では、温経湯と芎帰調血飲は、「理血剤」のグループです。

「理血」とは、”血の病変を治す薬”という意味であり、「活血袪瘀剤」と「止血剤」に分けられます。

「活血袪瘀剤」の代表選手は、有名な桃核承気湯、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸あたりでしょう。

「止血剤」にはマニアックな処方が多いのですが、『金匱要略』にも出てくる芎帰膠艾湯は有名ですね。

(ここにも”芎帰”が!(゜o゜))

このうちの、「活血祛瘀剤」の中に出てくるのが、温経湯と芎帰調血飲であります。

温経湯は下焦(足厥陰肝経、場合によっては肝の臓まで)を温め、血流を改善し、瘀血を去って新血を作ります。

芎帰調血飲は、気血の巡りをよくすることに主眼が置かれていますが、出典である『万病回春』にあるように、患者さんの状態に合わせて、約30パターンにもわたって、臨機応変に加減して使う薬です。

(そういう汎用性のある処方だからこそ、龔廷賢は”産後一切の諸病”とまで言いきっているのでしょう。)

温経湯では冷え(下焦の寒邪の邪実による気血の停滞)が中心になりますから、例えば月経痛なんかの下腹部痛はさすったくらいでは引かない、きついものです。

しかも口唇が乾燥したり、手が火照ったりと、上焦には熱も持ちます。

このような上熱下寒のバランスを調えつつ、血の流れをよくして瘀血を去り、新血を作るのが温経湯。

それに対して、肝気を巡らせて、結果的に血を巡らせるのが芎帰調血飲。

・・・さてこれ、鍼灸ではどうやるか。

長くなったので続く。。。

〇

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.06.27

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

東洋医学のバイブル『黄帝内経 素問』の中に、「異法方宜論(12)」という有名な篇がある。

ここでは「同病異治」の道理を説いている。

「同病異治」というのは、同じ病でもいろんな治し方があるという意味で、それはどうしてか、という問題を取り上げたのがこの篇だ。

内容はいたってシンプルであり、

◆東方の民

→海が近くて魚と塩辛いものばっかり食べてるから、熱が籠ったり、血を病みやすく、オデキが出来る人が多い。

→砭石(石のメス)で切開や出血させるような治療が適してる!

◆西方の民

→砂漠や丘陵地帯が多く、おいしいお肉や新鮮な乳製品ばっかり食べてて太ってるので、外邪には入られにくいが、内臓を病んでいることが多い。

→内服薬が適してる!!

◆北方の民

→寒くて、乳製品中心の遊牧生活をしているため、内臓が冷えて脹満の病が多い。

→お灸が適してる!!

◆南方の民

→蒸し暑くて酸味や発酵食品をよく摂っているため筋肉の攣りや痺れが多い。

→鍼が適してる!!

◆中央の民

→四方から色々な食べ物が入ってくるので、色々なものを食べているが、苦労しないので、痿軟の病や血行不良(寒熱)の病が多い。

→マッサージが適してる!!

・・・で、名医というのは、これらをよく理解して、治療の大原則を踏まえて、臨機応変に対応できる先生のことです。

という内容です。

要は東西南北の民衆の生活様式に着眼し、それに応じた治療をしないとダメよ、って話です。

現代人、特に都市部で生活している人は、「中央の民」に一番近いですかね。

街中に無資格も含めたマッサージ屋さんが溢れかえっているところを見ると、納得です。(苦笑)

まあそういった中で、清明院は「鍼灸砭石担当」として頑張ります!!

異法方宜論的な、鍼灸砭石の適応症はオデキ、筋緊張、神経痛、神経麻痺、内臓の冷えから来る脹満らしい。。。

・・・まあ、よく診てます、確かに。(^^)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.06.24

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

刺激量の問題 ⑦ 参照

◆置鍼か単刺か。 つづき

ここまで、置鍼の話をしましたが、今度は単刺ではどうか、です。

単刺というのは、目的の刺入深度まで達したらすぐに抜去する方法のことです。

(by『はりきゅう理論』東洋療法学校協会編)

置鍼というのは、気を相対的にゆっくりと大きく動かします。

(だから冬にやれとか、陽明経にやれとかいう訳ね。)

補法ならゆっくり集めるし、瀉法ならゆっくり散らします。

それに対して単刺の場合は、集めるのも散らすのも速い、ということです。

従って未成年や、若年者の患者さんでは、気の動きが相対的に速いために、置鍼しないで単刺する、あるいは置鍼したとしても短時間にする傾向にあります。

(もちろん中高齢者でも、気の動きの速い患者さんでは置鍼しない場合があります。)

因みに、清明院では刺さない鍼もよく用いますが、刺さない鍼のみで治療を行うのは、大体小学校低学年までですかね。

これは乳幼児から小児の方が、大人よりも敏感で、しかも気の動きが早いからですね。

また、もちろん個人差はありますが、小学校高学年くらいになると、置鍼中にじっとしていられるようになりますしね。

鍼の扱いというのは、こうやって微妙に使い分けます。

ここにさらに、鍼そのものの太さや長さ、鍼尖の形状、刺す角度や向き、また、刺したあとに鍼を捻ったり、上下動させたりと、実に色々な微調整を行って、

結果的に気が正しく流れるように持っていきます。

湯液家の先生が、患者さんに合わせて、〇〇という方剤から、〇〇という生薬を数グラム足すとか引くとかやっている微細な作業(加減方)に似ていますね。

この話は、なかなか果てしない問題なんですが、ここらでいったん切りましょう。

また何かの折に語るでしょう。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.06.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

6.16の日曜は、大阪、上本町で行われた(一社)北辰会定例会に参加してきました!!

午前中は愛媛、大洲の東洋医学院院長、水本淳先生のシリーズ講義「傷寒雑病論 23」。

なんと23回目にもなるこの講義。。。

もう数十年、傷寒論一筋に研究してこられた水本先生の圧倒的な知識量と、引き込まれる話術は、いつ聴いても素晴らしいです。

今回、水本先生が今回光を当てたのは「大黄」という生薬と、「至陽」という経穴です。

大黄と言えば、一回ぐらい傷寒論を読んだことがあったり、多少、漢方薬の知識がある人からしたら、

「下剤に良く配合されてる、瘀血を取る生薬」

という認識があるんじゃないかと思います。

(僕もその程度(笑))

さらに、北辰会方式をある程度やっている人からしたら、「至陽」という経穴は、蓮風先生の臨床経験から、『傷寒論』でいう「瀉心湯類」の証に応用され、

臨床で非常に高い効果を得ている人も多いと思います。

(僕もそんなん(笑))

この重要な二つを結ぶ考え方を、いくつかの古典、症例から提示してくださいました。

やはり大先輩の話は、非常に参考になります。

至陽は臨床で僕もよく使いますが、今後はまた新たな目線で診てみたいと思います。

午後は新風先生による代表講演「腹部の経穴への刺鍼について」+刺鍼実技。

いつもながらですが、この日は特に、非常に洗練された美しい刺鍼、という感じの、新風先生の刺鍼。

非常に浅く打っていますが、目的の明確な、大きく動く鍼だと思います。

最後は実技訓練。

大先輩に鍼をして、評価していただきました。

もう何十年も、うまい先生の鍼を受け続けてきた先輩に、僕が鍼をして、その評価をフィードバックしてもらうことは、非常にありがたいことです。

・・・いやー、今回の研修は、なんかいつも以上に、イイ刺激になったなあ。。。

今日も朝からメチャメチャ忙しいけど、せっせと臨床、やっております!!

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.06.05

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こないだ読んでた本にたまたま出てきた、「扁鵲(へんじゃく)の六不治」。

・・・まあ「六不治」は、相当有名な話であり、この医学を勉強し始めた頃ぐらいから知ってはいたが、今読むと、また味わいが違う。(笑)

このブログでは、ずいぶん前にチラッと部分的に紹介しただけなので、いい機会なんで、ここらできちんと書いておこう。

あくまで「ご提案」 参照

↑↑なんか、上記の過去記事読むと、開業したてで漸く軌道に乗ってきたころで、患者さんを何としても治そうと意気込んで、よく言えば躍起になっている、

悪く言えば少し傲慢になっている、実に青臭い文章で、読んでて赤面しますね。(笑)

・・・でもいいです、そういう時期があって、今がある。

それも歴史の真実なので、別に修正とかしません。

「六不治」は前漢の司馬遷の『史記』扁鵲倉公列伝に出てくる言葉で、ここでいう「不治」というのは”治らない人”という意味ではなく、「医者から見て治しにくい人」という意味にとるのが妥当のようです。

・・・で、「六不治」の内容とは、

1.驕恣(きょうし)理を論ぜざるは、一の不治なり

(わがままでおごり高ぶり、論理的に物事を考えることが出来ない人)

2.身を軽んじ財を重んずるは、二の不治なり

(体よりもお金、と、治療費をケチる人)

3.衣食適する能わざるは、三の不治なり

(衣食が適切でない、あるいは何らかの理由で適切に出来ない人)

4.陰陽并背、臓気定まらざるは、四の不治なり

(陰陽のバランスが極端に悪く、五臓の状態が極端に悪い人)

5.形つかれて服薬能わざるは、五の不治なり

(体が衰えて、薬も飲めない人)

6.巫を信じ医を信ぜざるは、六の不治なり

(宗教を過信し、医師、医療を信じない人)

とあります。

・・・上記6パターン、全て治療にあたったことがありますが、まあー、治しにくいですよね。。。(苦笑)

とはいえ、それでも逃げずに治療に向かう、説明を尽くす。

・・・で、最終的には患者さんの体だし、命だし、患者さん自身の人生だし、というところで、患者さんの意向は最大限尊重する、可能な限り寄り添う、

無茶はしない、というところが大事じゃないかな、と思っています。

自分が出来ることを最大限やらせていただく、という姿勢が大事だと思うんで、患者さんを診ていて、

「こんなんだから治らんのだ!」

とかは、別に今は思わないですね。。。(*‘∀‘)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.05.16

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

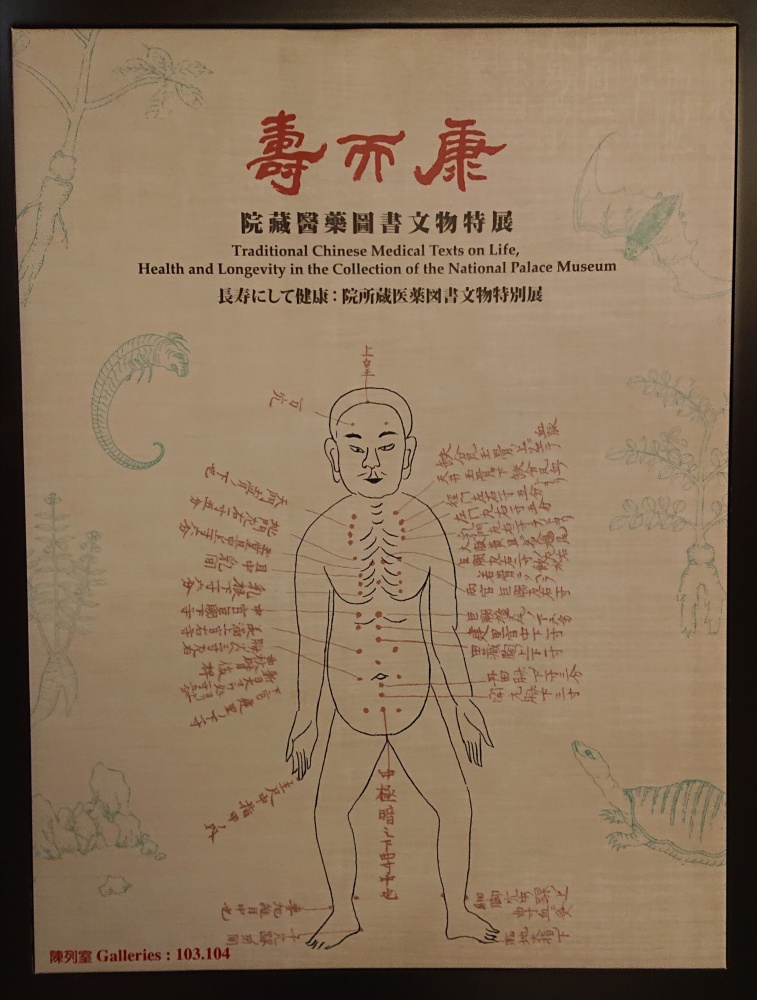

◆三日目は故宮博物院へ

今回、行ってみたかったところの一つに、故宮博物院があります。

故宮博物院は、世界最大級の博物館の一つであり、wikiにあるように、中華民国の歴史を象徴するような歴史を持っています。

ここには実は、日本の江戸医学館にあった貴重な書物も保存されているそうで、それも今回の一つの目当てでした。

また今回、偶然にも「院蔵医薬図書文物特展」や、著名な書画家である張大千の「張大千生誕120年記念特別展」が開催されており、それも見どころでしたね。

張大千の書は、デカくて迫力あって好きですね~~☆

清明院に飾りたいけど、バカ高いんでしょうね。。。(苦笑)

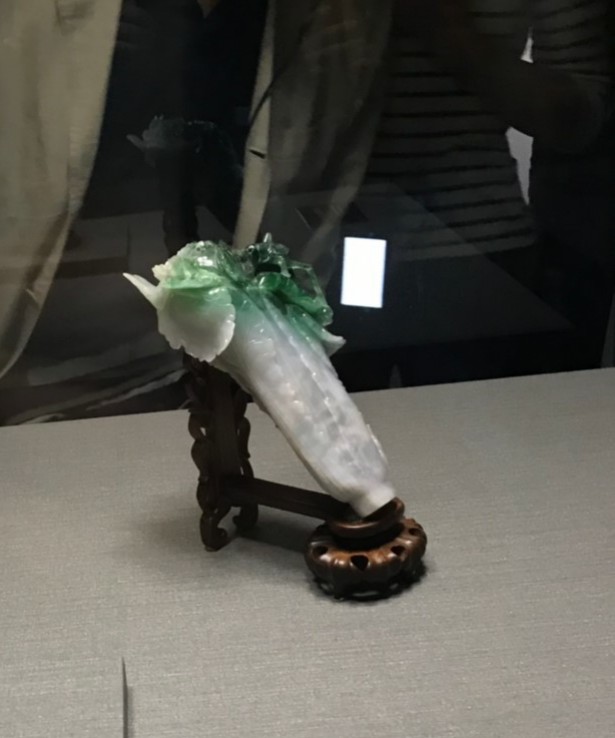

あと、一般的には故宮博物院の展示物の目玉とされる翠玉白菜の見事さは、すぐ近くで見たけど、僕にはちょっとよく分かりませんでした。。。

(苦笑・・・これを見て感動できる感性、素晴らしいと思いますが、僕には一生持てそうもないです☆(゚∀゚))

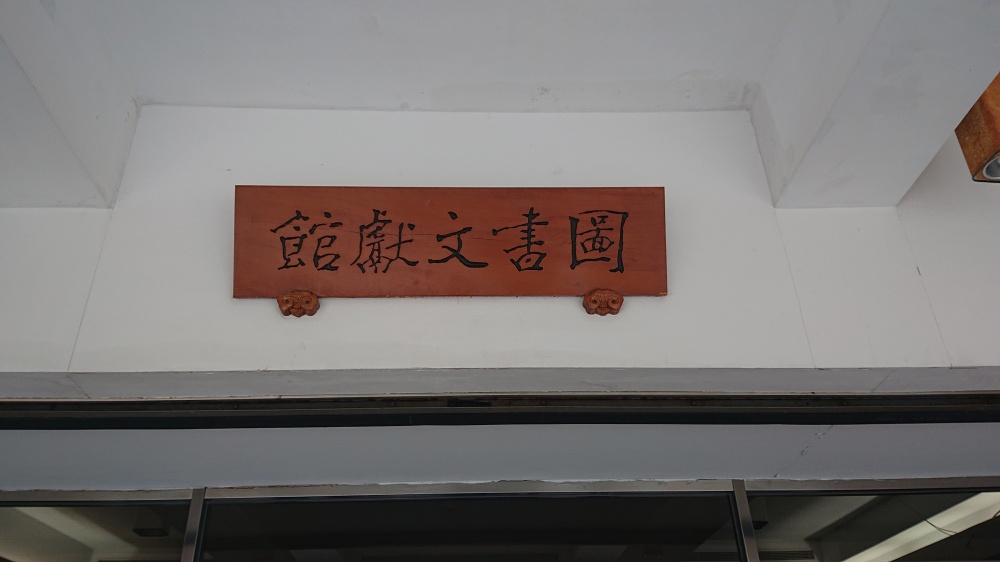

また、本館から少し離れたところにある「図書文献館」で、貴重書籍でも見て帰ろうと思ったら、なんと医学書コーナーのみ休みでした!!(苦笑)

受付の女性に、日本の鍼灸師であることを伝えると、まさかの

「真柳誠先生を知っていますか??よくここに来ますよ。(^^)」

とのこと。(笑)

さすが真柳先生。(゜o゜)

台湾でも名前が売れている。。。

まあここは、僕の勉強が進んで、どうしても見たい、しかもここにしかない、そういう本が出てきたら、また訪れてみたいと思います。

(たまたま休みだったというのは、”まだお前程度の勉強量で来るとこじゃないよ。”と言われたような気もしました。orz)

↑↑図書文献間の入り口に蒋介石ドーン!

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.05.14

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

5.12の日曜日は、大阪上本町で行われた(一社)北辰会定例会に参加してきました!!

今回は午前中は実技。

僕は上級班で、風胤堂本院長である油谷真空先生の超絶技巧を目の当たりにしていました。(゜o゜)

午後は久々に、丸々三時間症例検討会。

奈良のタケモトクリニック院長の竹本喜典先生による、「二陳湯加減と鍼灸を併用した三症例」です。

この二陳湯という薬は、このブログにも何度も出てきている、江戸期の多くの医家たちが参考にした、あの『和剤局方』が出典です。

中医学をやっている臨床家であれば、全員持っているであろう、東洋学術出版社の『中医臨床のための方剤学』では、「燥湿化痰剤」の首先に出てくる方剤で、「湿痰」という邪気に使う、超有名選手であります。

二陳湯は、半夏・茯苓・陳皮・甘草で構成されたシンプルな方剤であり、これを生姜、烏梅とともに飲む、と書いてあります。

東洋医学をやっているものにとって、半夏と陳皮のコンビネーションはあまりにも有名ですが、二陳湯の場合、この半夏と陳皮が古いものの方が、

薬性がマイルドになり、より良い、ということで、「半夏と陳皮の二つが陳(ふる)いほど良い。」という意味で「二陳湯」なんだそうです。(^^)

この方剤を、清代の名医である王旭高先生(1798-1862)の「治肝三十法」の考え方を参考に加減して、見事に治してみせた症例を、三例発表して下さいました。

この症例は、今年の6月に新宿で行われる日本東洋医学会学術総会でも、ポスター発表なさいます。

今回聴き逃がした方は、ぜひ新宿に!!(=゚ω゚)ノ

僕も久々に湯液の絡んだ症例で、非常に勉強になりました。

また、中医学をベースにすれば、湯液家とも共通の理論土台の中で討論できるし、やはり中医学理論は有用だなあと思いましたね。

終わった後は呑み。。。

今回、油谷先生が爆裂していました。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.05.11

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話し

◆2日目は朝から研修

台北二日目、朝から台北中医師公会さんが手配して下さったマイクロバスがホテルまで迎えに来て下さり、午前中の研修先である長庚記念病院へ。

(日本語版サイトもあるー(゜o゜))

長庚記念病院は、台湾全土とアモイに8つの総合病院を持つ、マンモス病院です。

到着するなり、中医科の主任の先生と針灸科の主任の先生が出迎えて下さり、メチャ広い会議室に案内され、病院のプロモーションビデオを見せて頂きました。

(研修、受け入れ慣れてるー(゜o゜))

プロモーションビデオでは、やはり最新鋭の西洋医学に最も注力している様子がよく分かりましたが、一方で、キチッと伝統医学も残している、という姿勢も伝わりました。

(ここが日本との大きな違い)

その後、鍼灸の外来と、調剤室を見学させていただきました。

鍼灸の外来では、カルテはきちんと電子化されており、西洋医学的な所見とともに、中医学的な四診所見もキチンととってあり、それを参伍して治療を進めている様子がよく分かりましたし、

入院病棟のすぐ近くに、「薬湯」のスペースがあることに感心しました。

患者によって、数種の薬湯を使い分けて、入らせるんだそうです。

・・・ただ、患者数については、大きい病院の割にはやや少ない印象を受けたかな。(^^;)

その点、中国は圧倒的患者数でしたね。

台湾では東洋医学の診療科は不採算部門だったりするのかな、とか、余計なお世話を感じつつ。。。

調剤室も、煎じ薬用の生薬類も、エキス剤も、圧倒的物量とスペースでしたね。

帰りがけに病院の入り口で記念写真を。

今回、事前情報で、

「台湾は東洋医学と西洋医学が東アジアの中でも、比較的うまく共存している。」

というのがありました。

案内してくれた中医科の先生に、その質問をぶつけてみたところ、絵に描いたような苦笑いを浮かべていましたが(笑)、やはりそこそこうまくいっているようです。

いいですねー、台湾。

そして、午後の研修先へ。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.05.08

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ② ことのはじまり

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ③ 東洋医学教育の現状把握

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ⑤ 発足後のイメージ

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ⑥ ドクターに助力を求める

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ⑦ SNS、学会活用のススメ

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ⑧ 順天堂の歴史 参照

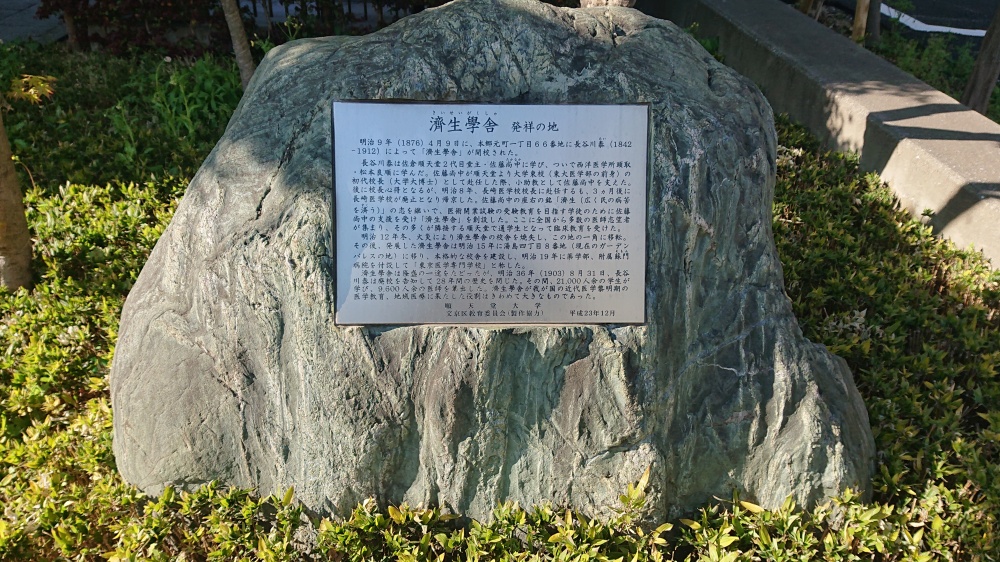

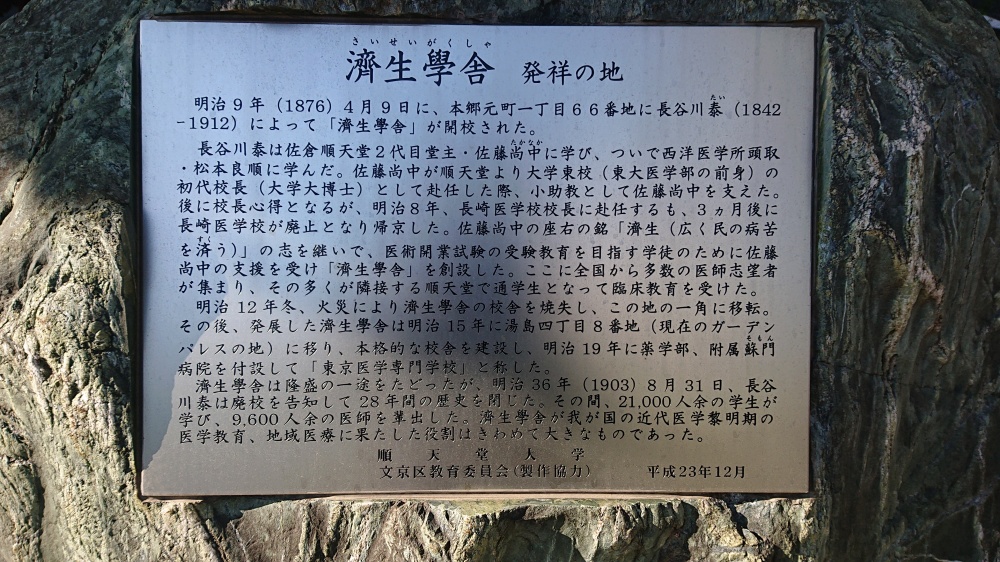

◆現、順天堂大学は、なんと「済生学舎」の跡地。

初回の、2018年12月の講義に行く前に、色々調べているうちに、今回の活動は、後々何か大きな意味を持つかもなあと、勝手に考え(笑)、それだけに、

失礼があってはいけないとの思いから、まずは初代学頭の佐藤泰然先生、二代目学頭の佐藤尚中先生、三代目学頭の佐藤進先生への墓参、

また、順天堂発祥の地である、中央区東日本橋には、現在「薬研堀不動」という小さい寺院があるのですが、ここにも参拝してきました。

ここがまた不動明王ってのがね。。。(苦笑)

不動明王マイラー 目次 参照

これらについては後ほど「墓マイラー」シリーズ等で報告します。

墓マイラー 目次 参照

・・・調べていくうちに、順天堂二代目である佐藤尚中先生と、初代学頭である佐藤泰然先生の実子である松本良順先生の両先生に教えを受けた人物に、

あの「済生学舎(現 日本医科大学)」の創始者である長谷川泰先生がいることが分かりました。

済生学舎と言えば、あの野口英世や、東京女子医大の創立者である吉岡弥生も学んだ、明治期の日本の医療を語る上では外せない医学校です。

うーむ、済生学舎も、ある意味順天堂の影響下にあったのか。。。

実は、東洋医学サイドとして極めて重要な、済生学舎で学んだ人物に、あの和田啓十郎(1872-1916)がいます。

これを知った時、

「和田啓十郎も、ある意味で順天堂が主導した大きな流れの中から、カウンターとして生まれたのかー。。」

と、少し鳥肌でした。

・・・で、12月、講義に向かう時、お茶の水の駅で降りて、校舎に向かって何気なく歩いていると、敷地内にこんなものが。

・・・んん!?

なんとここ(お茶の水の現順天堂大学)は、済生学舎の跡地なのか!!

そんなことをまったく知らなかった私は、なんか勝手に感動して、ゾワゾワと鳥肌の立つ思いをしながら教室に入ったのを覚えています。(笑)

(・・・まあただ、後から冷静に考えたら、和田啓十郎が済生学舎に入学したのは明治25年ですから、ここにあった済生学舎は、その時は火事でなくなっており、

啓十郎は湯島に校舎を移した後の学生だと思われますが。(苦笑))

それにしても、以前に何度か書いていますが、私が19歳の時、希望を持って入った鍼灸界に絶望し、こんな業界、さっさと辞めて群馬に帰ろうと思ったのを踏み止まらせた、

大きな要因の一つである『医界之鉄椎』の著者である和田啓十郎とも縁のあるこの地で、しかも順天堂180周年のこのタイミングで、こういう活動が出来るということに、

何か妙なパワーというか、意味というか、巡り合わせのようなものを感じたのは間違いないです。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール