お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2018.07.31

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

『素問』脉要精微論(17)における「脈の内外上下」 5 参照

◆『黄帝内経素問』脉要精微論(17)のポイント 続き

さて、『素問』のたいへん重要な篇である「脉要精微論(17)」の最後の部分です。

推而外之.内而不外.有心腹積也.

推而内之.外而不内.身有熱也.

推而上之.上而不下.腰足清也.

推而下之.下而不上.頭項痛也.

按之至骨.脉氣少者.腰脊痛而身有痺也.

とあります。

ここを簡単に訳しますと、

脈を内から外に向けて押して、内のみで打つものは心腹に積聚あり。

脈を外から内に向けて押して、外のみで打つものは身体外熱。

脈を下(尺位)から上(寸位)に向けて押して、尺位にのみ打つものは腰下肢の冷え。

脈を上(寸位)から下(尺位)に向けて押して、寸位にのみ打つものは頭項痛。

脈を骨にまで強く押さえて、弱いものは、腰脊痛で痹病。

となります。

ここでは、内外と上下(寸尺)に加えて、浮沈でも脈を比較しています。

手首の脈診部位を、

外から内、内から外、尺から寸、寸から尺、さらには浅い位置から深い位置

と、診る(指で押す)方向で噛み分けることで、脈診部位に全身を投影した場合の、病の深さと位置を窺っています。

面白いですね☆

このように、東洋医学では、局所には全体が投影されているとの考え方の下、全ての診察を行っていきます。

・・・で、総合的に判断して、「証」と「病因病理」を構築し、治療にあたります。

【参考文献】

『現代語訳 黄帝内経 素問』東洋学術出版社

『現代語訳 奇経八脈考』東洋医学術出版社

『奇経八脈攷 全釈』燎原

『経穴密語集』岡本一抱

『多紀元簡 素問識 上下巻』績文堂

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.30

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

『素問』脉要精微論(17)における「脈の内外上下」 3 参照

◆『黄帝内経素問』脉要精微論(17)のポイント 続き

ここには脈診に関して、まだまだ重要なことが書いてあります。

① 知内者按而紀之.知外者終而始之.此六者.持脉之大法.

→体内の状況を知ろうと思えば脈を診ればいいし、外(経気の流れ)を知ろうと思えば始終を定めればいいよん。

春夏秋冬と内外の6つは、脈を診る上で意識しなければならない大原則でっせー☆

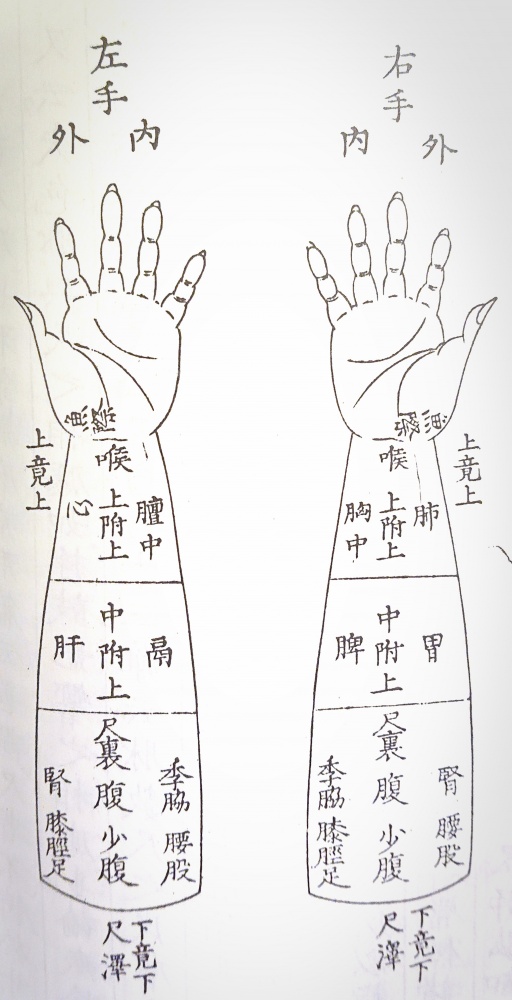

② 尺内兩傍.則季脇也.尺外以候腎.尺裏以候腹.

中附上.左外以候肝.内以候鬲.右外以候胃.内以候脾.

上附上.右外以候肺.内以候胸中.左外以候心.内以候膻中.

前以候前.後以候後.上竟上者.胸喉中事也.下竟下者.少腹腰股膝脛足中事也.

→脈の尺位の外側で腎の状態を窺い、内側で季脇の状態を、真ん中で腹部の状態を窺う。

左の関位の外側で肝を、内側で膈を窺い、右の関位の外側で胃を、内側で脾を窺う。

左の寸位の外側で心を、内側で膻中を、右の寸位の外側で肺を、内側で胸中を窺う。

脈診部位の前(掌側)で体の前半分を、後ろ(肘側)で後ろ半分を窺う。

寸位の掌側で胸から上の状態を窺い、尺位の肘側で下半身の状態を窺う。

〇

ここでは、②の理解が有名かつ重要だと思います。

東洋医学の脈診では、手首の橈骨動脈の拍動部を三部位に分けます。

それを掌側から「寸口(すんこう)・関上(かんじょう)・尺中(しゃくちゅう)」と呼び分けています。

(よく”寸・関・尺”と略されて呼ばれます。)

因みにこの「寸関尺」に関しては、遠藤先生のこの論文が参考になります。

②の文章に書かれているのは、この「寸関尺」の部位を、さらに細かく、内側から診たり、外側から診たり、真上から診たり、掌側から診たり、肘側から診たりする診方を紹介してくれているもの、

というのが一般的な解釈なんですが、日本の江戸時代、多紀元簡(1754?-1810)先生は違った解釈をします。

多紀元簡という人物 参照

彼は、代表著作である『素問識(そもんし)』の中で、これは「尺膚診(しゃくふしん)」のことであると、『内経』および王冰の中を列挙して解釈しています。

「尺膚診」については、ずいぶん前に書きました。

「尺膚診」について 14 参照

・・・まあ要するに、ここは手首の橈骨動脈の拍動部の事を論じているのではなく、前腕全体の診方のことを論じているんじゃないか、という解釈です。

↑↑このような図を使って、説明してくれています。

(『素問識』より)

多紀元簡先生の解釈(尺膚診)ももちろん参考にはなりますが、このように、橈骨動脈の脈診部分を内外上下からみる診方考え方が『黄帝内経』の時代にすでにあり、

そこに全身の各部位や五藏六府が投影されていることが、非常に興味深いところです。

東洋医学お得意の、

「局所は全体の情報を含んでおり、全体の縮図である」

というフラクタル的な考え方が炸裂しているわけであります。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.29

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

今ちょうど『素問』の「脉要精微論(17)」の脈診の部分を書いているので、ついでに「夢」に関する記載にも触れておきましょう。

東洋医学も「夢」については認識し、どういった意味を持っているのかというのは、議論や考究の対象であります。

この「脉要精微論」の中にも、以下のように出てきます。

是知陰盛.則夢渉大水恐懼.陽盛.則夢大火燔灼.陰陽倶盛.則夢相殺毀傷.

上盛則夢飛.下盛則夢墮.

甚飽則夢予.甚飢則夢取.

肝氣盛.則夢怒.肺氣盛.則夢哭.

短蟲多.則夢聚衆.長蟲多.則夢相撃毀傷.

簡単に訳しますと、

陰実→大河を渡って怖い思いをする夢

陽実→大火が燃え盛っている夢

陰陽ともに実→虐殺損傷し合う夢

上焦が実→飛ぶ夢

下焦が実→落ちる夢

飽食→ものを贈り人に与える夢

飢餓→奪い取る夢

肝気実→怒り狂う夢

肺気実→泣き叫ぶ夢

腹に短虫→人々が寄り集まる夢

腹に長虫→喧嘩してケガする夢

夢に関して、『黄帝内経』では他にも、『霊枢』の方の「淫邪発夢篇(43)」が有名です。

あるいは『列子』の「穆王篇(ぼくおうへん)」というところにも出てきます。

夢については、ずいぶん前に書こうかな、と思ってからずーっとほったらかしになっていたので、そろそろサクッと書きましょうかね。。。(苦笑)

「フロイト」という人物 参照

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.28

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

『素問』脉要精微論(17)における「脈の内外上下」 3 参照

◆『黄帝内経素問』脉要精微論(17)における脈診に関する記載部分

長々と、勿体付けるかのように語ってきましたが、ここで『黄帝内経素問』脉要精微論(17)における脈診に関するポイント部分を抜き出しますと、

①診法常以平旦.

→脈は色々な外的条件の影響を受けにくい、夜明けに診ましょうね。

②夫脉者.血之府也.

→脈っつうのは「血が集まるとこ」だよん。で、その血を動かしているのは「気」だよん。

③四變之動.脉與之上下.以春應中規.夏應中矩.秋應中衡.冬應中權.

→四季の移ろいは、脈に反映されるよん。春はコンパス(規)のように丸く、夏はさしがね(矩)のように端正で盛んで、秋ははかり(衡)の様につり合いが取れており、

冬はおもり(権)のように安定しているよん。

④四時爲宜.補寫勿失.與天地如一.得一之情.以知死生.

→脈が四季の移ろいとマッチしている状態がいい状態なのよん。そのアンバランスを的確に見分けて、補瀉を間違わなければ、人の生き死にを仕切ることが出来まっせ―。

・・・④、スゴイっしょ。(゚∀゚)

(竹下が勝手に意訳☆)

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.26

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

『素問』脉要精微論(17)における「脈の内外上下」 2 参照

◆『素問 脉要精微論(17)』の全体像

まあ、『黄帝内経』というのは、今から2500年くらい前に著されたとされる、『素問』81篇、『霊枢』81篇からなる膨大な書物であり、

「東洋医学の聖典」

と言ってもいいような本です。

本気で東洋医学をやろうと思ったら、時間と労力を十二分に(一生?)かけて、自分の臨床と照らし合わせながら、一篇一篇、じっくりと読んでいくしかないのですが、

まあ、臨床家というのは「黄帝内経研究家」とはまた違うので、並の能力では、日々の忙しい臨床をやりながら、育児や家事など、家のことまでやって、

さらに条文を暗記したり、熟語の解釈に果てしない時間をかけたりするのでは、読み終わらないうちに、あっという間に一生が終わってしまいます。(苦笑)

なので、臨床家としては、常に自分の実際の臨床で起こった現象と照らし合わせながら、一篇一篇、要点を掴みつつ、共感できる部分、納得できる部分を掘り下げるように読むと、

楽しいし、ためになるんじゃないかと思います。

まあなんでも、楽しくなかったら続きません。

・・・で、今このシリーズで紹介しようとしている『素問』の脉要精微論(17)ですが、この篇の要点は大づかみに言うと

「望聞問切の四診、それぞれの診察法について、専門的に論じた篇で、特に望診と脈診について、貴重な見解を提示してくれている」

篇だと思います。

このうちの、「脈診」に関する部分が、非常に興味深いです。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.20

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

『素問』脉要精微論(17)における「脈の内外上下」 1 参照

◆脈の内外上下

前回、「気口九道脈診」というものを少し紹介しました。

↑↑この図は、私が尊敬する李時珍(1518-1593)『奇経八脈考』の最後の方に、こんな図で描かれ、説明されている脈診法であります。

(岡本一抱(1655-1716)『経穴密語集』より)

患者さんや、西洋医学の医療者の方など、東洋医学のまったくの素人の方も多く読んで下さっているこのブログですから、この脈診法の専門的で詳細な解説はしませんが、

最近になって、中国の明代に李時珍(1518-1593)が唱えた、この脈診法を、現代の日本の鍼灸臨床で実践しよう、という先生方が出てきているようです。

今年の11月に大阪で行われる日本伝統鍼灸学会の学術大会では、この脈診法に関して、シンポジウムが行われるとか・・・。

実は、この脈診法を、昭和の時代にすでに日本鍼灸界で臨床実践していた鏑矢は、蓮風先生のご尊父である藤本和風先生です。

和風先生以外の有名な先生で、この脈診法を臨床実践していた先生がいたという話は、僕は聞いたことがありません。

(もし誰か知っていたら、教えて下さい。<m(__)m>)

最近になって、「気口九道脈診」を臨床で実践しておられる先生方も、もともとは和風先生自身や、和風先生の主宰していた「無極会」という勉強会で教わっていた先生方の影響を受けているのではないかと思います。

・・・で、この脈診法はどういうものかというのを、ここに簡単に述べますと、他の脈診法と同じように、手首にある橈骨動脈の拍動部位を診るのですが、

拍動部位を外側から診るのと、内側から診るのと、真上から診るのとで、

橈骨動脈を3方向から診て、それぞれの部位で、十二経絡と奇経八脈の変動を同時に窺うという、ちょっと変わった脈診法なのです。

経絡(奇経八脈) 参照

この脈診法は、十二経絡はともかくとして、同時に奇経八脉の変動をも窺うことが出来ると言われる、貴重な脈診法であります。

「奇経八脈が病んでいるのかどうかを窺い知る簡便な方法」というのは、古典の中には、意外とないのです。

(いや、あるぞ!!という方、おられましたらぜひ教えて下さい。<m(__)m>)

まあ、この脈診のルーツは、李時珍が急に言い出したというよりは、その親父さんの李言聞が書いた『四言挙要』という著書の中に出てくるようで、

そのさらに淵源は、そこからさらに1000年ほど遡って、有名な王叔和(3世紀)の『脈経』にあると言われます。

そもそも、あんなに小さい部位である、手首の橈骨動脈の拍動部位を、寸関尺、浮中沈の三部九候に分けて診るのすら十分細かいのに、さらに外側、内側、真上と3つに分けて診るだなんて、

細かすぎるよそんなん・・・、と思う人が多いかもしれません。

でもこういう考え方は、すでに『黄帝内経』にあります。

ふう、やっと今回のタイトルに寄ってきた。。。

脈診の話をし出すと、取っ散らかっちゃって、キリがない。(苦笑)

言いたいことが色々あり過ぎる。(*‘∀‘)

【参考文献】

『埋もれている脈診の技術 気口九道』平口昌幹 燎原

『現代語訳 奇経八脈考』李時珍著 勝田正泰訳 東洋学術出版社

『奇経八脈攷全釈』李時珍著 小林次郎訳 燎原

『経穴密語集』岡本一抱

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.19

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

「東洋医学的な鍼灸治療」をなさる、あるいは標榜している先生方は、ほぼ皆さん「脈診」をします。

「脈」で何が分かるの? 参照

まず、そもそも治療のたびに「脈診」を行う鍼灸師自体が、この日本では少数派でしょう。(苦笑)

しかも「脈診」には、東洋医学と同じだけ歴史がありますので、現代では、この「脈」の診方考え方が、各流派によって異なっていたりします。

(一社)北辰会では、東洋医学の歴史と伝統、さらには日本鍼灸界の現状を踏まえた上で、北辰会方式にとってより有用性の高い脈診法として、

「胃の気の脈診」と「脈状診(張景岳の十六脈を基本に)」

という考え方でもって、脈を診ています。

日本の鍼灸学校なんかで、主に教育されている脈診法は、「六部定位脈診(ろくぶじょういみゃくしん)」と言います。

「六部定位脈診」の根拠 参照

この脈診法は、昭和の時代に、柳谷素霊先生のお弟子さんたちが、世に広めたと言われる脈診法です。

柳谷素霊という人物 参照

もちろん、臨床上有用な脈診法です。

さらに最近では、『本草綱目』で有名な、明代の李時珍(1518-1593)先生が残した「気口九道脈診」という脈診法を主張する先生方も出てきました。

学ぶ側にしてみれば、よく言えば非常に多種多様、悪く言えば何が何だか分からない状況であるわけです。(^^;)

なんか話が長くなってきたんで、次回に続く。。。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.05.31

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

アンケートでは好評いただきましたが、こないだ北辰会関東支部で喋った「胃の気の脈診」講義の反省を書いておきます。

僕にしては珍しく、終盤、早送りになってしまった。

しかも、10分オーバーしてしまった。

どちらも、お金を取って喋る、プロの講師としてはあり得ないミスです。

・・・まあ、というよりも、僕の美学に反しますね。

時間通り始まり、時間通り終わり、もっと聴きたいと思わせながら終わる、しかも予定調和的でない、そこに美しさを感じますのでね。

聴講者を置き去りにして、スライドを送りながら早口でバーッと喋る講師、講義時間オーバーする講師、個人的に、学生時代から超嫌いでした。

(あくまでも”僕は”ですよ。)

聴きに来てくれた人に申し訳ない。<m(__)m>

〇

僕の講義のスタイルは、予めPPTでスライド資料を作成しておき、それを印刷して配布しておくものです。

そして、配布したものと”全く同じ”スライドを、プロジェクターで映写しながら講義を進めていく。

で、スライドに書いていないことを喋っていく。

(その中の響く言葉を、学生がメモしていくわけね。)

この、事前に配布したものと”全く同じ”というのもポイントです。

配布された資料と、スクリーンに映写された内容とが微妙に違っていたりすると、

「あれっ?」

と思うので、違和感が生じ、聴いてて非常にストレスなんです。

聴講者の興味と集中力を切らさないようにするためには、大きい声や、活舌の良さや、話術や、抑揚や、緊張と緩和なんかもそうなんだけど、

空調等も含めて、余計なストレスを与えないことが大事だと考えています。

なぜ、このスタイルを基本にしたかというと、一応このスタイルが、僕が19歳から9年間、鍼灸~柔整~鍼灸の教員養成課程と、毎日学校に通い続け、

無数の講義を聴いてきた中で、一番集中力が切れにくく、満足感が高い講義のやり方かな、と、実体験から思っているからです。

(あくまでも”僕は”ですよ。)

ただこのスタイルは、スライドの完成度に、ある程度講義の完成度が左右される、というマイナス点もあります。

スライドの枚数が多すぎ、あるいは少なすぎ、あるいはスライド内の文字がビジー過ぎとか、文字が大きすぎて見出しみたいなスライドばっかりとか、

こういう事前のスライド作成ミスがあると、講義の完成度が下がります。

こういうことにキチッと注意すると、時間もピタッと収まり、満足感の高い講義をすることが出来るのですが、今回の講義はスライド枚数が多すぎました。。。

(欲張って、4月の新風先生の内容を盛り込み過ぎましたね。。。)

90分講義だったんですが、スライド枚数は79枚でした。

1枚に1分強しかかけられないようだと、僕の講義の進め方だとやはり多すぎるようです。

この半分か、3分の2くらいのスライド枚数でちょうど良かったと思います。

確かに完成した段階で、ちょっと多いかなー、とは思っていたんですが、案の定でしたね。。。

これまでに何度も講義している内容だから何とかなるだろ、という慢心が、失敗のもとでした。

・・・むうー、今年の北辰会での講義は年末の衛生学園のみ。

次回はキチッとしたものを出せるように、気合い入れていきます!!

講義も技術です。

技術の追求という意味では、臨床と似ているところがあります。

あと因みに、講義と講演会は僕の中では違います。

講演会となると、内容を覚えてもらうというよりはスピーチ的であり、もっと話術や演出が重要になってくると思っています。

これはTEDが参考になりますね。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.05.29

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

27日の日曜日は、高田馬場で行われた(一社)北辰会スタンダードコースに参加してきました!!

プールにでも行きたいような晴天の休日の中、朝から狭い教室で喋ってきましたよ~。(苦笑)

内容は「胃の気の脈診」。

(まずはキチッと読みましょう。)

・・・まあ、どれだけ伝わったか分かりませんが、アンケートを待ちたいと思います。

午後は実技指導。

今回はけっこう、皆さんのヤル気を感じて嬉しかったですね。

講義でも言いましたが、基本から応用まで、北辰会方式というのは教材も揃っており、講師も揃っており、非常に勉強が進めやすいんじゃないかと思います。

(本気で勉強したい人にとっては。)

最後は五反田でかねこ鍼灸治療室を開業されている金子太先生の「八綱辨証」講義。

金子先生は声楽をやっていますので、超いい声です。(笑)

八綱(陰陽表裏寒熱虚実)というのは、弁証論治を進めていくうえで欠かせない、最も大きな物差しになります。

八綱を間違わなければ、治療を大きく誤ることはないです。

また、講義の中で、明代の張景岳が『景岳全書 伝忠録』の中で言う「二綱六変」という考え方を紹介して下さっていましたが、この考え方が個人的には好きですね。(笑)

「表裏寒熱虚実」という6つの物差しを使って、「陰陽」の二綱の傾きを明確にする、これが大事です。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.05.26

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

明日は朝から元気よく、北辰会の勉強会で喋ります!!

内容は「胃の気の脈診」です!!

これまで、北辰会でも、鍼灸学校でも、何度も何度も語ってきた内容です。

胃の気の脈診は、北辰会独自の脈診法で、患者さんの胃の気(生命力)の盛衰をうかがうことの出来る、非常に便利な脈診法です。

このブログでも、色々な切り口から、何度も書いてきました。

・・・まあ、脈診というのは、「胃の気の脈診」以外にも、さらに色々な診方や考え方があるのですが、臨床的には、あらゆる考え方を駆使して、

患者さんの病態や生命力の程度を立体的に捉えることが出来るようになればなるほど、自分の鍼がどう効いたのか、的確に、明瞭に判断できるようになるでしょう。

そうすると、臨床がドンドン楽しくなります。

鍼灸医学にどんどん魅了されていきます。

明日はその辺の話を、可能な範囲でしようかな、と思っています。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.12.12

患者さんの声(睡眠障害、その他不定愁訴)2025.12.05

2025年11月の活動記録2025.12.01

2025年 12月の診療日時2025.11.22

患者さんの声(15年以上メンテナンスで継続通院)2025.11.20

11.22(土)、25(火)、通常通り診療やります!!2025.11.19

2025年10月の活動記録2025.10.29

2025年 11月の診療日時2025.10.15

2025年9月の活動記録2025.10.10

清明院16周年!!!2025.10.01

2025年 10月の診療日時2025.09.20

2025年8月の活動記録2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。