お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2013.02.01

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

続きいきます!!

「胆」という文字の意味は、前回書きました。

前回の「胆(膽)」という文字が持つ意味について、じゃっかん補足しますと、他には

1.さかんなるもの

2.重いもの

3.単純で混じりけがないもの

4.濃縮されたもの

という意味もあるようです。

(アルテミシア『臓腑経絡学』P233 参照)

いずれも興味深いですが、3.と4.については、「胆の腑」が貯蔵する「精汁(せいじゅう)という清らかな汁(胆汁)」というものをそのまま意味するのでしょう。

「精汁」については、その役割も含めて、後ほど考えてみたいと思います。

・・・まあ、東洋医学の言う「胆の腑」の、”小学生でもわかる”総括的、具体的な説明に入る前に、この「胆」という文字を含む言葉(熟語やことわざ)というのが、

意外と多いので、それについて軽く触れておきます。

例えば

「胆力」

「臥薪嘗胆」

「魂胆」

「大胆」

「心胆を奪う」

「肝胆相照らす」

など、精神的なことに関する言葉が多いように思います。

ちなみに、「胆力」については、こないだ、蓮風先生のブログにも出て来ましたね。

臨床家でなくとも、社会人たるもの、プロフェッショナルたるもの、「胆力」は常に要求され、大変重要です。

ここが弱いと、徐々に心身を病んでいってしまいます。

・・・まあ、上記一つ一つの言葉の解説はネットで調べればすぐに分かるので、いちいちしませんが、このように、「胆の腑」というのは精神的な、特に

「我慢強さ」

「豪快さ」

「いざという時の落ち着き具合」

「心の奥底(深層心理)」

「決断力」

などに関わっている腑なのだ、ということを、昔の人は考えていたのだろうと思います。

・・・では次回から、なぜそうなのか、働きの面から考えてみたいと思います。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2013.01.31

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

久々に書きます!

五臓六腑シリーズであります!!

何となく気が向かなくて、長いこと書いていませんでしたが、今日、なんか知らないけど気が向いたので、書いておこうと思います。

いわゆる”啓示”ってやつデスネ。

(笑・・・たまにあります。)

なんとかしてブログを継続していると、とってもいいのは、こうやって気が向いた時に、あるテーマについて書きためておけば、

そのうち、カテゴリごとにまとまった知識の塊が勝手に出来てくる、ということなんです。

しかも、出版するのと違って、内容の手直し、推敲も迅速、簡単に出来る。

コレは書く側にとってはいいことです。

やはり”継続は力なり”なんですね。

そういう訳で、厳密に推敲した文章ではございませんので、読者諸賢におかれましては、もし本ブログに間違っている内容等ありましたら、ぜひともご教示ください。<m(__)m>

〇

・・・まあ、前置きはさておき、五臓六腑シリーズ最後になります、「胆の腑」です。

東洋医学の言う「胆の腑」は、五臓六腑の中の「六腑」の中の一つです。

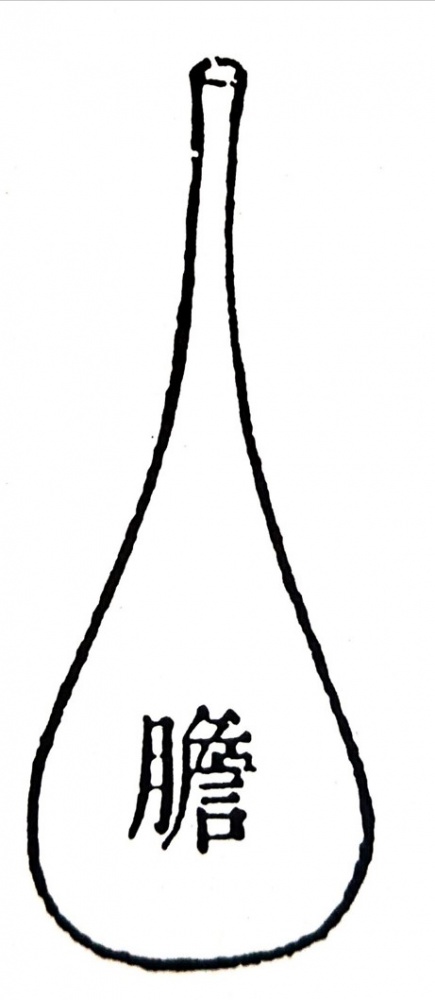

ちなみに”胆”という字は新字体であり、旧字体では”膽”と書きます。

”膽”のもともとの意味は『説文解字(※)』によると瓶(ビン、カメ)という意味があり、肝の臓のすぐ横にあり、胆汁を溜めておく瓶のような形をした器官、と理解されていたようです。

※説文解字・・・後漢の時代の許慎(きょしん)が書いたと言われる、世界最古の漢字辞典→wikipedia

↑↑ちなみにこれが、東洋医学的な「胆の腑」の図です。

まあ確かに、”瓶”て感じですねえ。。。

(張介賓(1563-1640)『類経図翼』より)

またこの”膽(胆)”という字は”い”とも読みます。

クマの胆のうで、漢方薬の生薬である、

”熊の胆(い)・・・熊胆(ゆうたん)とも言う”

は有名ですので、聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

リンク先の図を見て頂くと分かるように、東洋医学では珍しく、実際の内臓の姿かたちと、東洋医学の内臓図が近いです。

(笑・・・まあこれはクマさんの胆のうですが。)

この生薬(熊胆)は主に邪熱をとり、炎症をひかせるのに使うのですが、この生薬で面白いのは、水溶液にして目を洗うことで、

結膜炎の炎症をとったり、粉末にして直接ふりかけることで、ヘルペスの激痛をとったり、という使い方があることです。

漢方薬も、飲むばかりではありません。

昔の医者の工夫が見てとれますね。

ちなみに奈良と大阪の境にある生駒山(いこまやま)という有名な山は、『日本書紀』では”膽駒山”と記載されており、漢字学者の白川静先生なんかは、『字訓』という本の中で、

「”胆(膽)”という漢字は”生きる”ということと大きく関わる意味を持つ。」

と解釈しており、ここは興味深いところです。

また、『淮南子(えなんじ) 精神訓』の中に、

”膽を雲となす”

という記載があります。

これは「胆の腑」を自然界のモノで言うと「雲」である、という、なかなか独創的な言説で、これもまた興味深いところであります。

これらの意味は、今後、「胆の腑」の働きや位置づけを説明していくと、うっすらと分かってくると思います。

・・・な~んて、こうやって漢字の解釈やってたら、あっという間に行数が過ぎていってしまいますので、この続きはまた今度・・・。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2013.01.23

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

今日は、24節気でいうと「大寒」に入って3日目です。

大寒は、「一年のうちで最も寒い時期」、とされております。

しかし、ということは”もうピークですよ”ということです。

逆に言えば、”コレ以上寒くならないですよ”ということです。

てことは、さらに言えば、”徐々に暖かくなってくるよ”ということでもあります。

大自然に対する古代中国人の考え方では、春は五行でいうと「木(もく)の気」が盛んになる、と考えます。

人間では、「肝の臓」や「胆の腑」が、「木」に分類されます。

この時期(春)、肝や胆が影響を受け、もともとこれらの臓腑に不調を抱えている患者さんでは、症状の悪化を診ることがあります。

清明院でも、この「肝や胆」に問題を抱えておられる患者さんは多いです。

まだ、患者さんが症状として自覚はしていなくても、特に何があったわけでもないのに、肝や胆の反応を示すツボの異常が、いつもよりきつくなっているパターンの患者さんが、チラホラおりました。

自然界では陰が極まり、すでに「木気」「陽気」が、芽生え始めており、それにつられて、人体にも同じことが起こっているようです。

もう春が、そこまで来ています。。。

微妙な変化を意識していれば、気付くことと思います。

・・・な~んて、カン違いだったりしてネ。(爆)

とりあえず、鍼最高。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2013.01.21

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日、1月20日の日曜日は、大阪、上本町で行われた、(般社)北辰会、本部臨床コースに参加してきました!!

今回、午前中は刺鍼クラスでの実技練習

「古代鍼」

でした。

古代鍼というのは、日ごろ我々が当たり前に使っている道具で、いわゆる「刺さない鍼」ですが、この扱いには、

非常に治療家の個性が出ます。

僕自身、普段意識してない悪い癖を先輩から指摘されて、非常に勉強になりました。

そして午後は蓮風先生の講義

「肝病について-序論-」

でした。

現代人に非常に多く、単純な慢性病から難病まで、全てに渡って大きく関わる、「肝の臓の病変」についてです。

「肝の臓」については、以前このブログにも書きました。

北辰会では、この「肝の臓」をいかに治すか、ということを、非常に丁寧に研究し、臨床実践しています。

どういう新見解が出るか、今後の展開を楽しみにしたいと思います。

最後は京都の木下慶二先生による臨床レポート

「意識消失の症例2例」

でした。

木下先生は鍼灸師であると同時に柔道整復師であり、柔道の先生もなさっており、いわゆる「締め技」で失神してしまった生徒を診ることは少なくないそうです。

一般にはあまり知られていませんが、こういう時、意識を付けるのに、実は鍼灸が効くんです。

今回の発表では、事前に、奥村裕一学術部長が、中国、日本における、

「意識消失」

に対する、古典からの鍼灸の治療例を紹介して下さいました。

スポーツや事故で意識が無くなっているもの以外でも、何らかの病気で意識がなくなっている場合、鍼灸師だったら、

救急車を呼ぶ以外に、たくさん出来ることがあるのです。

出来たら出会いたくはない症例ですが(苦笑)、万が一出会ってしまった場合に、この日学んだことを活かし、的確に対応したいと思います。

そして、終わった後は酒・・・。

充実の週末。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.12.30

2012.12.27

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

鍼をすると、患者さんに、思わぬ「感情的な変化」が起こることがある。

それも、その場で、だ。

これまで、鍼を抜きにいった時、ボロボロに泣いていた患者さんや、思い出し笑いが止まらなくなって、こらえ切れなくなって噴き出し、

爆笑し出した患者さんなど、思わぬ「感情の表出」をみることは少なくない。

・・・なぜ、こういうことが起こるのか。

大人になるとみんな、喜怒哀楽を抑え、場合によっては隠し、社会と折り合いを付けている。

それが過度になると、ストレスとなり、体に悪影響を与える。

「七情」まとめ 参照

抑えたら、どこかで発散しなくてはならないが、患者さんは、そういう場を持っていない、という人も多い。

そういう状況が長期化すると、多種多様な病気が形成される。

ほとんどの患者さんで、これが絡んでいる。

鍼が正しく打たれると、無理に抑えこんでいた”タガ”が外れたかのように、色々な感情が表出することがある。

これが、「夢」という形で表れる場合もある。

東洋医学的には、特に肝や肺が大きく関係するのだと思う。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.12.06

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

「不眠症」に限らず、どんな病気であれ、健やかな睡眠をとれていない患者さんの、なんと多いことか。

食べる、寝る、動く、こういう基本が出来ていないと、どんな症状、病気であれ、治りの良し悪しに大きく関わってくる。

セオリー通りの治療で、スッスッス~ッとよくなっていく患者さんはいいとして、

「・・・ん?な~んか妙に、治りが悪いなあ。」

という患者さんの場合は、上記のポイントを必ず再チェック。

中でも眠れていない、というケースは多い。

あるいは寝てても、常習的に睡眠薬に頼っている、とかね。

睡眠薬というもので、ある意味「気絶」させて、半ば強制的にとらせた睡眠というのは、自然な睡眠と比べて疲労の取れ方が全然弱いように思います。

(患者さんが、皆さん大体そうおっしゃいます。)

まあ、薬によって色々な作用機序はあるでしょうし、使用は仕方ない局面もありましょうが。。。

〇

・・・ともかく、なぜ眠れないのか。

東洋医学では心、腎、肝、胆、脾、熱痰、内熱あたりが原因とされている。

「心」って何ですか?(その7)

「肝」って何ですか?(その13)

「脾」って何ですか?(その9)

「怪病多痰(かいびょうたたん)」という言葉

「疲労」によって籠った熱

「痰(たん)」「瘀血(おけつ)」について

「風」「火」について

「湿熱」について 参照

これ、どういうメカニズムか。

まず、寝るということは、東洋医学的には体を休め、陰気を養う、重要な生理現象だ。

大地に体を預け、瞑目し、呼吸は深くなり、筋は緩み、陽気は体内に深く潜り、臓腑筋骨をめぐり、滋養する。

相対的に体表の気が不足するから、表邪を受けやすくなるため、布団をかぶる。

この時、体内深くに、「気の受け皿」がないと、気が潜れないから眠れない。

(つまり陰の器の不足)

あるいは陽気が昂ぶり過ぎてたり、熱が盛んだと、これも、気が深くに潜れないから眠れない、あるいは眠りが浅くなる。

(陽の過多、上、外ベクトルへの気機の過剰)

また、気の停滞がきつくてもダメ、神が安定していなくてもダメ。

(肝胆、心の異常)

あと、僕の好きな奇経八脈なんかも関わる。(蹻脉)

因みに張景岳大先生は、スッキリとぶった切る。

「不眠のキモは神の安定性だ。しょせんは虚実!」

『景岳全書・雑証膜・不寝』から、抜粋意訳by竹下(笑)

・・・不眠(不寐)の治療は滋陰清熱が基本であれども、多くのケースで、神主学説が、応用可能。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.11.18

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

患者さんの話を聞いていると、よく出てくるのが、

「〇〇が終って、ホッとしたら症状が出ました。」

とか、

「〇〇があると思っただけで、色々な症状が出ます。」

というお話。

前者は、会社での仕事が終わると、症状が出るとか、忙しい平日が終わり、土日の休日になると症状が出る、というやつです。

後者は、大したことないことでも、本人がプレッシャーに感じただけで、様々な症状が出る、というやつです。

・・・これ、何ででしょ?

本来、”ホッとする”ということはリラックスすることなわけですから、症状が楽になりそうなもんです。

これはその、”ホッとする”前の状態が、緊張し過ぎているからなんです。

いわば、あまりに緊張し過ぎて、感覚が鈍くなっている、というパターンです。

この逆に、あまりに緊張し過ぎて、感覚が過敏になることもあります。

この場合は、何かプレッシャーがあると、感覚が過敏になり、普段は気にならないような痛みやかゆみが出てしまう、というパターンです。

東洋医学的には、前者の場合には「肝の臓」が、後者の場合には「心の臓」が病んでいる、と考えます。

”ホッとして”、その過緊張が緩むと、これまで自覚していなかった症状を自覚するのが、「肝の臓」の異常、また、大したことないようなことに対して、

異常に緊張してしまい、その場ですぐに何か症状が出てしまうのが「心の臓」の異常、という風に考えます。

まあ、知ってる人からすれば当たり前の話だけど、最近改めてコレ、非常に重要と思いました。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.10.24

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

東洋医学の、五行論(ごぎょうろん)という考え方では、「肝の臓」を「木」に分類します。

「五行」って何ですか?(その8)

「肝」って何ですか?(その13) 参照

現代人、都会人は、体を動かさず、毎日毎日パソコンに向かって、イライライライラ・・・。

職場の人間関係に、イライライライラ・・・。

彼氏や彼女に、イライライライラ・・・。

奥さんや旦那さんに、子どもに、親に、イライライライラ・・・。

自分自身に対しても、イライライライラ・・・。

なんで、そんなことになっちゃってんすか?・・・というぐらい、まさに「ハチ切れんばかり」の状態の人をよく見かけます。(苦笑)

こういうことだと、本来は伸び伸びと、縦横無尽に空間や土中に広がっていく「木」に例えられる「肝の臓」が、鬱々として伸びれなくなることがよくあります。

要は、「肝の臓」に機能失調が起こるワケです。

そうなると、「木」である「肝の臓」はなんとかせねばと、地面から「水」をぐんぐん吸い上げて吸い上げて、何とかいい状態を作ろう作ろう、

正常な状態を保とう保とうとしますが、そうすると今度は地面の水が枯れてくることもあります。

(これを「木旺水虧(もくおうすいき)」なんて言ったりします。)

ちなみに、五行で「水」に例えられるのは「腎の臓」であります。

要は、「腎の臓」の力を借りて、どうにか立て直そうとする訳ですが、この「水」が枯れてくる場合がある。

そうすると徐々に「木」は水分を失い、硬く脆くなっていき、ついには梢が擦れて火がついて山火事になるか、「ボキッ」と折れるか、です。

で、治療としては、そうならないために、早い段階でどうするか考えなくてはなりません。

まず、梢が擦れないように、地下の水が枯れないように、「木」そのものを間引くか、「水」を足すか、と考えます。

ここで、自然界における大地の地下水の原料はなんでしょうか。

雨ですよね?

では雨に相当するものは人間で言うとなんでしょうか。

原料は飲食物でしょう。

では飲食物はドコに入るんでしょうか。

「胃の腑」ですねえ。

「脾の臓」や「胃の腑」は、五行でいうと「土」にたとえられます。

つまり、「木」である肝の臓を立て直すための、潤沢で清浄な「水」を得るためには、「土」である脾の臓や胃の腑の働きが重要なのです。

飲食物は、ヘタに足しまくると、カラダ全体がびちゃびちゃのパンパンになって、結果的に「水」は淀み、「木」は「根グサレ」を起こします。

飲食物が”その患者さんの体にとって”適量になるように、量を加減しなければいけないし、加工食品だらけの現代においては、質も考えなければいけません。

また、雨が降った場合にびちゃびちゃにならないように、土壌(脾や胃)の側の状況にも注意を払わないといけない。

「木」の異常一つとっても、対処法は様々なんですが、ごく当たり前の自然現象に基づいて考えれば、何が大事か、よく分かると思います。

ポイントは「木」、「水」、「土」です。

これは、「水」の異常や、「土」の異常の場合でも、こうやって、同じように考えていくことが出来ます。

なぜ、こうなる理論設計になっているか。

水害は、現代の中国でも大問題。

東洋医学が、長江、黄河といった、大きな河川の流域に発展した、農耕民族が作った医学であることと、関係が深いだろうな、思っています。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.09.06

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

タバコと東洋医学

タバコと東洋医学(その2)

タバコと東洋医学(その3)

タバコと東洋医学(その4)

タバコと東洋医学(その5)

タバコと東洋医学(その6)

では、続きいきます!!

前回、禁煙した時に僕自身の身に起こった、様々な症状について書きました。

・・・で、なぜ、それらの症状が起こったのか、というお話です。

1.イライラ感

これについては、「肝の臓」のところでよく出てきましたが、伸び伸びとした自由な状態を好む「肝の臓」が、タバコという嗜好品を奪われたことにより、

欲求不満がたまって、機能失調を起こしたことが、一番大きいと思います。

肝の臓が機能失調を起こすと「易怒(いど)」といって、些細なことで怒りっぽくなったり、イライラしたりするようになります。

2.のぼせ感、頭に汗が出る、鼻血

コレは、タバコによって、深い呼吸をすることで、無理やり下げていた気が、下げられなくなったことによって、上半身に気が鬱滞して、

熱をこもらせ、これらの症状が出たものだと思います。

3.口内炎の多発

これも、2.と同じように、上半身(上焦)に気が鬱滞し、熱がこもった結果であろうと思います。

現代医学的には、唾液に含まれる抗菌物質の濃度が、喫煙者は煙の毒で刺激されるせいか、非喫煙者よりも高いようで、

このせいで口内炎が出来にくいという説もあるようです。

この論から言えば、煙を肺まで入れないのであれば、タバコはむしろ健康にいい、とも取れますが、この論には異論もあるようです。

4.痰が絡む

タバコをやめて、余計に痰が絡むなんて、信じられないようですが、ホントの話です。

実際に経験した人が言うんだから間違いない。苦笑

コレはタバコと東洋医学(その2)で述べた内容そのものです。

5.体重の増加

これについては、スススーッと、これまでにないペースで一気に増えてきたので、このまま80㎏、90㎏の、

メタボ中年のだらしない体になっていくんではないかと、正直焦りました。

人からは、タバコを吸えないストレスから、暴飲暴食になっているんじゃない?とか、よく言われましたが、僕はかつては、これを暴飲暴食と言わなかったら、

何を暴飲暴食というのか、という食生活でしたから、食生活自体は、以前よりも全然マシになっていると思います。

・・・にも関わらず、なぜ太るのか。

コレは、上記のように「肝の臓」の機能失調や、「痰」という邪気が助長されたことで、結果的に消化吸収機能が煙草をやめる前よりも、

うまく働かなくなった結果だと思います。

ですので、鍼灸と養生で、「肝の臓」を調整しつつ、「痰」や「のぼせ」を根気よく除去していくことで、徐々に徐々に普通の状態に戻ってきた、という印象です。

(これ正直、2年近くかかりました・・・。)

・・・まあこのように、長く続けてきたことを急にやめたら、色んなことが起こるというのは、タバコに限らず、よくある話です。

よく、痛み止めやステロイドで、何年も症状をごまかし続けていた患者さんが、一念発起して、急に廃薬しようとすると、一気に色んな症状が噴出することがありますが、

それと似たような現象なのかもしれません。

でも、その辛いリバウンドを乗り越えることが出来れば、次に進めるワケですから、やってみた方がいいとは思います。

タバコと東洋医学、ひとまず終わり。

これについてはまだ色々あるので、また気が向いたら、書き足すかもしれません♪

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール2023.11.16

日本東方医学会学術大会、申し込み締め切り迫る!!