お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2013.02.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、当ブログのランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「肝」って何ですか?(その13)

「胆(たん)」って何ですか??(その1)

「胆」って何ですか?(その2)

「胆」って何ですか?(その3)

「胆」って何ですか?(その4)

「胆」って何ですか?(その5)

「胆」って何ですか?(その6)

「胆」って何ですか?(その7)

「胆」って何ですか?(その8)

「胆」って何ですか?(その9)

では、続きいきます!!

◆「胆の腑」と「胆汁」と「黄疸」

このテーマは面白いので、もう少し書き足しておきましょう。

「黄疸(おうだん)」という症状があります。

僕も、短い臨床経験の中で、重篤なものから、比較的軽度なものまで、何度か診させていただいたことがあります。

西洋医学的には、

「ビリルビン(胆汁色素)が血液中に過剰に増加して、白眼や皮膚、体液が黄色く染まった状態」

と定義され、正常な新生児でも一過性に出ることがありますが、病的なものでは肝臓、胆嚢、膵臓の病変などで出ることがあり、

内臓にガン等の重篤な病変がある場合もあるので、注意を要する、といった説明がなされています。

・・・まっ、ビリルビンちゅーのは、胆汁が黄色いののもとになる色素のことで、これが、何らかの原因で全身に漏れ出しちゃって、

過剰になると、色んなところが黄色く染まっちゃうよ、っちゅー話です。

で、これ、東洋医学ではどうなんでしょうか。

そもそも”黄疸”という言葉自体、もとは東洋医学の言葉であり、当然、約2500年前、『黄帝内経(こうていだいけい)』の中にすでに出てきています。

そのあと、後漢の時代の『金匱要略(きんきようりゃく)』という本に至っては、”黄疸”のためにわざわざ一章さいて、細かく分類し、治療法を指摘してくれています。

その後もずーっと研究は続き、様々な書籍で触れられており、今日でも、東洋医学ではこの黄疸というものを分類し、治療しています。

まあ簡単に言うと、東洋医学の言う”黄疸”は、「肝の臓」「胆の腑」「脾の臓」「胃の腑」あたりの病変(とりわけ、胆汁の外溢)ととらえ、

邪気としては主に「湿熱」の存在が考えられています。

「肝」って何ですか?(その13)

「脾」って何ですか?(その9)

「胃」って何ですか?(その10)

「湿熱」について

燎原書店『症状による中医診断と治療 上巻』 参照

そして、黄色い色そのものが明るいか暗いか、黄疸以外にどんな症状、所見が出ているかによって「陰黄」「陽黄」といって、黄疸自体を陰陽に分けています。

サスガ東洋医学は、何でも陰陽に分けて考えますね。(笑)

・・・とまあ、このようにしてみると、東洋医学サイドから見ても、「胆汁」の巡りがうまくいかなくなった場合、「黄疸」という病変がある、

という認識は持っていていいと思いますが、それ以上に「黄疸イコール胆の腑」ではなく、他の臓腑や、邪気の存在も意識して、

黄疸そのものの陰陽も考えて治療することが大事なのです。

だから、”黄疸だから〇〇湯(漢方薬)!”という発想は間違っており、場合によっては大変危険なのです。

もしこういう、重篤な症状を呈している状態で、鍼灸なり、漢方なり、東洋医学にかかろうと思ったら、キチッと勉強されて、

そういうことを分かっておられる先生にかかられることを強くおススメします。

なんか話が逸れたけど、続く。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2013.02.04

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日、2月3日の日曜日は、大阪で行われた(般社)北辰会本部基礎コースに参加してきました!!

今月は、本部の臨床コースが休みだし、今回の基礎コースは、講義の内容や講師の先生が非常によさげな内容だったので、

行ってみることにしました!!

朝一は藤本彰宣先生による「打鍼・古代鍼の講義と実技」。

打鍼や古代鍼という道具は、北辰会方式の鍼灸治療に用いる、いわゆる”刺さない鍼”ですが、コレの実際の使い方は、

実は非常に奥が深く、治療の上手い先生ほど、これらを巧みに使って、様々な病を治していかれます。

まあ、自分もそういう先生方みたいになろうと思ったら、まずは徹底的に基礎を叩きこみ、その上で、真剣に臨床実践を重ねることです。

真剣に、真剣に、です。

この日は、久しぶりに打鍼や古代鍼の基礎的な話を聞き、ところどころに臨床家しか分からない発言を散りばめた(笑)、

実際の実技を披露していただき、妙にテンションが上がってしまって、ついでに質問までさせていただき、非常に勉強になりました。(笑)

午後イチは神戸の原元氣先生による講義「コミュニケーションスキル」。

原元氣先生は、以前このブログでも紹介した、僕と同年代の、実力派の先生です。

実は、今回原先生が講義されたこの内容は、去年の年末、僕が関東支部で講義した内容とほぼ同じ内容です。

原先生らしい、自身の経験談と笑いをふんだんに入れまくった、非常に素晴らしい講義で、僕も非常に参考になりました。

自身の臨床での失敗談さえも、ああやって明るく、みんなに話し、プラスに転じていく態度が、先生の人気の源なんだろうと思います。

(もちろん、成功体験の方が多いからこそ、出来ることですが。)

あとまあ、ああやって色々な話を聞くと、実際に藤本漢祥院で数年間、内弟子として修行する、ということは、住み込みの徒弟制度なんて、

今の時代古くさいと言う人もいるかもしれないけれど、経験した人にとっては、一生モンのスゴイ財産なんだなあ、と感じました。

今回の講義を聞いて、漢祥院内弟子希望者が増えるんじゃないかな、と思いました。

そして最後は堀内齊毉龍先生による講義「よくある質問とその回答」。

東洋医学、北辰会方式の勉強を進めていく中でぶつかる、いくつもの大事な問題が、堀内先生の論理的で分かりやすい説明で、

バシバシ明らかになっていきました。

まあ~、皆さん、サスガでした。

そして終わった後は飲み会。

久々に本部基礎コースの熱気、活気を感じて、嬉しくなりました。

行って良かった、充実の週末♪

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2013.01.31

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

久々に書きます!

五臓六腑シリーズであります!!

何となく気が向かなくて、長いこと書いていませんでしたが、今日、なんか知らないけど気が向いたので、書いておこうと思います。

いわゆる”啓示”ってやつデスネ。

(笑・・・たまにあります。)

なんとかしてブログを継続していると、とってもいいのは、こうやって気が向いた時に、あるテーマについて書きためておけば、

そのうち、カテゴリごとにまとまった知識の塊が勝手に出来てくる、ということなんです。

しかも、出版するのと違って、内容の手直し、推敲も迅速、簡単に出来る。

コレは書く側にとってはいいことです。

やはり”継続は力なり”なんですね。

そういう訳で、厳密に推敲した文章ではございませんので、読者諸賢におかれましては、もし本ブログに間違っている内容等ありましたら、ぜひともご教示ください。<m(__)m>

〇

・・・まあ、前置きはさておき、五臓六腑シリーズ最後になります、「胆の腑」です。

東洋医学の言う「胆の腑」は、五臓六腑の中の「六腑」の中の一つです。

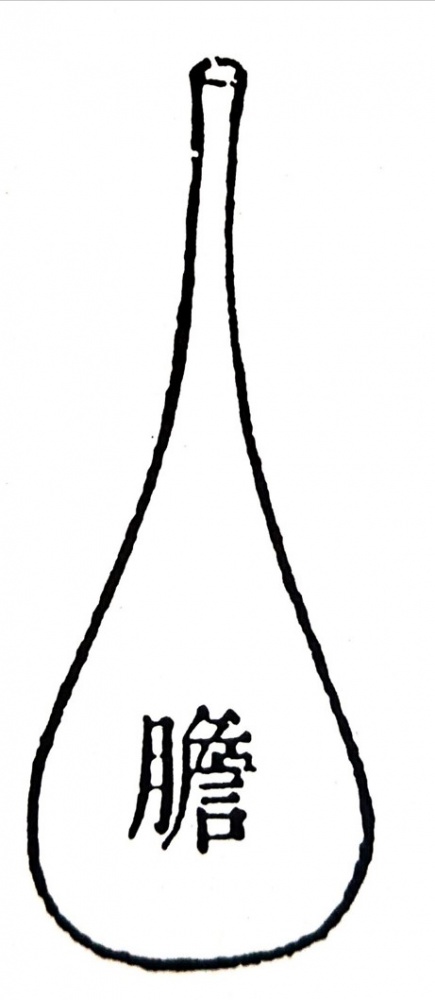

ちなみに”胆”という字は新字体であり、旧字体では”膽”と書きます。

”膽”のもともとの意味は『説文解字(※)』によると瓶(ビン、カメ)という意味があり、肝の臓のすぐ横にあり、胆汁を溜めておく瓶のような形をした器官、と理解されていたようです。

※説文解字・・・後漢の時代の許慎(きょしん)が書いたと言われる、世界最古の漢字辞典→wikipedia

↑↑ちなみにこれが、東洋医学的な「胆の腑」の図です。

まあ確かに、”瓶”て感じですねえ。。。

(張介賓(1563-1640)『類経図翼』より)

またこの”膽(胆)”という字は”い”とも読みます。

クマの胆のうで、漢方薬の生薬である、

”熊の胆(い)・・・熊胆(ゆうたん)とも言う”

は有名ですので、聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

リンク先の図を見て頂くと分かるように、東洋医学では珍しく、実際の内臓の姿かたちと、東洋医学の内臓図が近いです。

(笑・・・まあこれはクマさんの胆のうですが。)

この生薬(熊胆)は主に邪熱をとり、炎症をひかせるのに使うのですが、この生薬で面白いのは、水溶液にして目を洗うことで、

結膜炎の炎症をとったり、粉末にして直接ふりかけることで、ヘルペスの激痛をとったり、という使い方があることです。

漢方薬も、飲むばかりではありません。

昔の医者の工夫が見てとれますね。

ちなみに奈良と大阪の境にある生駒山(いこまやま)という有名な山は、『日本書紀』では”膽駒山”と記載されており、漢字学者の白川静先生なんかは、『字訓』という本の中で、

「”胆(膽)”という漢字は”生きる”ということと大きく関わる意味を持つ。」

と解釈しており、ここは興味深いところです。

また、『淮南子(えなんじ) 精神訓』の中に、

”膽を雲となす”

という記載があります。

これは「胆の腑」を自然界のモノで言うと「雲」である、という、なかなか独創的な言説で、これもまた興味深いところであります。

これらの意味は、今後、「胆の腑」の働きや位置づけを説明していくと、うっすらと分かってくると思います。

・・・な~んて、こうやって漢字の解釈やってたら、あっという間に行数が過ぎていってしまいますので、この続きはまた今度・・・。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2013.01.18

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

毎日毎日、カゼの患者さんばっかり診ているせいか、昨日の診療終了後にかけて、夕方頃から、若干節々に痛みが。。。(苦笑)

ボワーンと熱っぽく、少し頭痛がして、若干ノドが痛い。。。

食欲はなく、寒気というほどではないものの、若干皮膚が敏感になっているような感じ。。。

・・・いや~、やっちゃいました。

年に1回、あるかないかのカゼひきです。

計ってないけど、あの感覚からすると、診療終了後の時点で熱が38度ぐらいはあったんじゃないでしょうかねえ。

迅速にスタッフに鍼をしてもらい、診療終了後はまっすぐに家に帰り、とりあえずなにもせず、寝る。

夜中に頭痛で目が覚めたので、再度鍼。。。

朝方、もう一度目が覚めたので、さらに鍼。。。

朝には、スッキリ。

鍼最高。(爆)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.12.06

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

「不眠症」に限らず、どんな病気であれ、健やかな睡眠をとれていない患者さんの、なんと多いことか。

食べる、寝る、動く、こういう基本が出来ていないと、どんな症状、病気であれ、治りの良し悪しに大きく関わってくる。

セオリー通りの治療で、スッスッス~ッとよくなっていく患者さんはいいとして、

「・・・ん?な~んか妙に、治りが悪いなあ。」

という患者さんの場合は、上記のポイントを必ず再チェック。

中でも眠れていない、というケースは多い。

あるいは寝てても、常習的に睡眠薬に頼っている、とかね。

睡眠薬というもので、ある意味「気絶」させて、半ば強制的にとらせた睡眠というのは、自然な睡眠と比べて疲労の取れ方が全然弱いように思います。

(患者さんが、皆さん大体そうおっしゃいます。)

まあ、薬によって色々な作用機序はあるでしょうし、使用は仕方ない局面もありましょうが。。。

〇

・・・ともかく、なぜ眠れないのか。

東洋医学では心、腎、肝、胆、脾、熱痰、内熱あたりが原因とされている。

「心」って何ですか?(その7)

「肝」って何ですか?(その13)

「脾」って何ですか?(その9)

「怪病多痰(かいびょうたたん)」という言葉

「疲労」によって籠った熱

「痰(たん)」「瘀血(おけつ)」について

「風」「火」について

「湿熱」について 参照

これ、どういうメカニズムか。

まず、寝るということは、東洋医学的には体を休め、陰気を養う、重要な生理現象だ。

大地に体を預け、瞑目し、呼吸は深くなり、筋は緩み、陽気は体内に深く潜り、臓腑筋骨をめぐり、滋養する。

相対的に体表の気が不足するから、表邪を受けやすくなるため、布団をかぶる。

この時、体内深くに、「気の受け皿」がないと、気が潜れないから眠れない。

(つまり陰の器の不足)

あるいは陽気が昂ぶり過ぎてたり、熱が盛んだと、これも、気が深くに潜れないから眠れない、あるいは眠りが浅くなる。

(陽の過多、上、外ベクトルへの気機の過剰)

また、気の停滞がきつくてもダメ、神が安定していなくてもダメ。

(肝胆、心の異常)

あと、僕の好きな奇経八脈なんかも関わる。(蹻脉)

因みに張景岳大先生は、スッキリとぶった切る。

「不眠のキモは神の安定性だ。しょせんは虚実!」

『景岳全書・雑証膜・不寝』から、抜粋意訳by竹下(笑)

・・・不眠(不寐)の治療は滋陰清熱が基本であれども、多くのケースで、神主学説が、応用可能。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.11.29

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

「冷えは万病のもと」ということを言う人がいる。

別にこれには反対しない。

一面、当たっている部分もあるだろう。

ただ、

「それってどういう冷え?」

と聞きたい。

こういう、単純な見出しに反応し、妙に熱狂的に同調しやすいのは、世の常。

「冷えは万病のもと」と言ってしまうと、さも、温めることこそが全ての治療の根幹であり、もっと言えば、特定の手段で温めることにより、

万病が予防できる、という荒唐無稽な論理に繋がる。

(恐れがある。)

だから、温める性質のある食物をたくさん摂ろうとか、あの手この手で温めまくって、とか、そういう短絡的な発想の健康法が後を絶たない。

以前、現代の難病である”アトピー性皮膚炎”の患者さんに対して、あれを飲めば治る、これを食べれば治る、というような、

”アトピービジネス”

と揶揄されるような問題が起こったことがあります。

(今でも少なからずあるか。)

こういった、困っている人の弱みに付け込んで、興味を引くこと自体が目標になったような、誤ったシンプル化は、大変危険だと思います。

(手段の目的化なのか、そもそもの目的が患者さんの健康ではなく、お金なのか。。。)

もちろんそれでも、一定の成果を生む可能性もあるでしょうが、被害を生む可能性も高いと思います。

「温める」って、ナニで?どこを??どうやって??どういう人に???

・・・で、それがその人の体にとって、どういう作用をもたらすの??

それはどうやって検証、評価するの??

そもそも、そこでいう「冷え」の原因てナニ??

疑問が無数に頭に浮かんできます。

東洋医学では、自覚的、他覚的にどこかが冷える、ということは、その部位における

1.気の停滞

2.気の不足

です。

・・・で、1.2.ともに、患者さんによって、病気によって、無数に原因がありますし、それに対する適切な東洋医学的な鑑別法もあります。

こういうことを考えずに、ただやみくもに物理的に温めたり、温める食材を摂ってても、かえって弊害を起こす可能性は高いのです。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.11.25

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

この時期になると、カゼを引いている人をよく診る。

平素から鍼をして調整している人は、カゼを引かないか、引いても軽く済む、という。

鍼の究極の目的は「治未病(いまだ病まざるを治すこと)」だ。

病気になる前に治す、病気になる前の体の状態を、いい状態に改善させておく、それによって、病気になったとしても軽く済むし、

治療もしやすい、これが真の目標です。

1日も何人もカゼの患者さんを診ていると、

「先生はカゼ引かないんですか??」

と、ご心配をいただくことがある。

で、僕はどうかというと、ほとんどひきません。

たまーに、数年に一回、不覚にもきっついのを引くことがありますが。(苦笑)

そういう時は高熱を出して2、3日寝込むような場合もあります。

でも、病院に行くことはほぼありません。

ここぞとばかりに、いいモデルなんですから、徹底的に鍼灸、場合によっては漢方です。

それでどうしようもなくなった時に、仕方なく病院に行くことはあります。

もしカゼひいた時に、真っ先に病院に走るような鍼灸師に、自分のカゼを診てもらいたくないですよね?(笑)

そういう気合い、自分自身のやっている医学に対する揺るぎない誇り、こういうものが、寒さを吹き飛ばすのです。

逆に言えば、ヘナヘナしてると、病魔に入り込まれます。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.11.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

毎年この時期になると、カゼひきさんをよく診ます。

いつも書いているように、いわゆる「カゼ」というものに鍼灸は大変有効であり、東洋医学を勉強しているものにとって、

ウデの見せどころでもあります。

なぜならば、一言でカゼと言ってもパターンは無数にあり、これをしっかりと東洋医学的に分析、把握したうえで治療しないと、

なかなかスッキリと治ってくれないからです。

ノドが痛くなるもの、腹を下すもの、咳、痰がきつくなるもの、発熱するもの、などなど・・・、挙げていったらキリがないです。

こういう様々なパターンを、東洋医学的にきちんと表裏、寒熱、虚実、関連する臓腑、経絡、正邪のバランス、こういうことを勘案しながら慎重に治療を進めないとですし、

急性外感熱病の場合は経過が早いので、短期決戦になりますから、正確性がより厳密に要求されます。

最近、まあこういう言い方は良くないのかもしれないのけども、患者さんから、色々学ばせていただいております。

自分自身のカゼ治療の弱点、盲点を狙いすましたかのような患者さんが来ることもあります。(苦笑)

日々、勉強。

まったく、「ありがたい」の一言。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.11.06

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

以前、東洋医学の言う「血」について書きました。

人間の健康にとって、欠かすことの出来ない、正常なる「血」というもの・・・。

これが病むと、非常に様々な症状が出ます。

また、一口に”病む”といっても、その”病みかた”には、実に色々なパターンがあり、それを考えて、的確に治療しないと、上手くいかないものです。

最近、知り合いの先生とのメールのやり取りの中に、注目に値するものがあったので、ここに備忘録として書き留めておこうと思います。

以下に書く内容は、一般の方には少々難しいかもしれませんが、まあ、いつも冗談言いつつも、我々は頭の中では、こういうことを考えながら、鍼灸しています。

〇

何度かこのブログにも出てきていますが、「血」の病変で有名なのは、「瘀血(おけつ)」と「血虚(けっきょ)」です。

「瘀血」は、「血」が滞ったパターン、「血虚」は、「血」が不足したパターンですが、これらにも、実は色々なバリエーションがあります。

部分的なものや、全身的なもの、また、これらが成立するにあたって、どの臓腑の異常が関与しているか、等々、よくよく見極めないとダメです。

失敗します。

治せません。

治せないのは精神論じゃない、診立てが違っているのです。

〇

また、あまり聞き慣れないものに「血痺(けっぴ)」というものがあります。

これは、「血虚」的な性質と、「瘀血」的な性質を合わせ持ったような概念であり、「血」の状態を示すもの、というよりは、示す内容は割と限定的で、

いわば”病名”に近く、いくつかの専門書には、

”気血が不足しているところに外邪を受け、血が滞った結果、麻痺がおこるもの”

だとか、

”血の流れが悪くなって知覚が麻痺してくるもの”

だとか、

”浅い部分の血が滞って、水と気が調和しないもので、痛みや熱はなく、ただ麻痺するもの”

などと書いてあり、とある漢方の先生の本には、顔面神経麻痺や、皮膚の知覚異常なんかを、この考え方を応用して治した、という症例が紹介されたりしております。

ちなみにこの言葉(血痺)は我々のバイブル、『黄帝内経霊枢 九鍼論(78)』の中にも出てきます。

また、黄帝内経と肩を並べるぐらい重要な古典である『金匱要略』の中にも、『血痺虚労病脈證併治』という章があり、ここにも「血痺」について詳しく書かれています。

「血」の病変一つとっても、このようにパターンは多岐に渡り、ある程度熟知していないと、的確な治療は出来ません。

一生勉強。

寝ても覚めても、勉強です。

まーそういうこと言うと、

「勉強好きだねー!」

とか、茶化す奴がいるけど、別に勉強が好きとか、そういう訳じゃなくて、そういう職業なんだ、と思っています。

また、僕の場合は、勉強というより、子どもがポケモンの名前覚える感覚に近い。

そりゃーめんどくさい時もあるけど、別に苦ではない。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.10.20

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

我々にとってバイブルと言っていい、『黄帝内経(こうていだいけい)』という書物。

およそ2500年前頃に中国で成立したといわれる、言わば医学(哲学も含む)論文集のようなものです。

この中で表明されている学説や指摘の多くは、2500年経った現代において、中国から離れた外国である、この日本の東洋医学者にも、世界中に多大な影響を与え続けています。

その本の中に、『徴四失論(ちょうししつろん)』という篇があります。

ここでは、医者が決して犯してはならない4つの過ちが書かれております。

ここでの『徴』は、いわゆる「懲罰」の『懲』という意味だと思います。

つまり、

”ここに書かれている4つの過ちをやる奴を懲らしめる!”

そんな刺激的な篇名です。(苦笑)

・・・で、そこに書かれている4つの過ちとは、以下の通り。

1.陰陽についてよく勉強しないこと。

2.師匠につかず、みだりに各種の療法を行い、でたらめな説を真理とし、勝手な名前を付けて自慢し、乱用し、勘違いと誤りを犯すこと。

3.患者ごとの様々な生活(貴賎、住環境、飲食、性格、寒熱)を考えず、自ら乱れ、迷うこと。

4.問診をせず、やみくもに脈を診て、でたらめな病名を付けること。

・・・と、書かれてあります。

(意訳by竹下)

これ、現代日本の鍼灸業界そのもののような気がしますが・・・。(苦笑)

『徴四失論』の中では最後に、

「この医学は、天地よりも広く、海よりも深い。その前提が分からないやつは、何を言っても理解できないから、救いようがない。」

と、吐き捨てるように非常に痛烈に指摘して終わっています。

〇

こういう、金言至言が、『黄帝内経』の中にはたくさんたくさんありますが、それを活かすか殺すかは、読んだ先生次第なんだと思います。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール