お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2016.04.14

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

補瀉 1 補瀉の定義と『黄帝内経素問』離合真邪論(27)の補法

補瀉 2 『黄帝内経素問』調経論(62)の補法

補瀉 3 『黄帝内経霊枢』終始萹(9)の補法

補瀉 4 『黄帝内経霊枢』官能萹(7)の補法

補瀉 5 『黄帝内経霊枢』邪客萹(71)の補法

補瀉 6 『黄帝内経霊枢』小鍼解篇(3)の補法

補瀉 7 『黄帝内経霊枢』邪気蔵府病形篇(4)の補法

補瀉 8 『黄帝内経素問』刺志論(53)の補法

補瀉 9 『黄帝内経霊枢』終始萹(9)の瀉法

補瀉 10 『黄帝内経霊枢』小鍼解萹(3)の瀉法

補瀉 11 『黄帝内経素問』八正神明論(26)の瀉法

補瀉 12 『黄帝内経素問』調経論(62)の瀉法

補瀉 13 『黄帝内経素問』刺志論(53)の瀉法

補瀉 14 『黄帝内経素問』離合真邪論(27)の瀉法

補瀉 15 『黄帝内経』の補法まとめ

補瀉 16 『黄帝内経』の瀉法まとめ

補瀉 17 『難経』71難における補瀉

補瀉 18 『難経』76難における補瀉

補瀉 19 『難経』76難における補瀉の続き

補瀉 20 『難経』78難における補瀉

補瀉 21 『難経』79難における補瀉

補瀉 22 『難経』における補瀉まとめ

補瀉 23 孫思邈(そんしばく 541~682)の『備急千金要方』『千金翼方』の補瀉

補瀉 24 金代、何若愚 撰『子午流注鍼経』における補瀉

補瀉 25 金代、竇漢卿『針経指南』における補瀉

補瀉 26 明代、楊継洲(1522-1620)『鍼灸大成』における補瀉

補瀉 27 明代、楊継洲(1522-1620)『鍼灸大成』における補瀉 その2

補瀉 28 明代、楊継洲(1522-1620)『鍼灸大成』における補瀉 その3

補瀉 29 明代、李梃『医学入門(1575)』における補瀉

補瀉 30 明代、高武『鍼灸聚英(1529)』における補瀉

補瀉 31 現代中医学における補瀉

補瀉 32 日本における補瀉の受容

補瀉 33 『針道秘訣集』における補瀉

補瀉 34 『杉山真伝流』における補瀉 1

補瀉 35 『杉山真伝流』における補瀉 2

補瀉 36 永田徳本(1513?-1630?)『鍼灸極秘伝』『徳本多賀流針穴秘伝』の補瀉

補瀉 37 『杉山流三部書』における補瀉

補瀉 38 岩田利斉『鍼灸要法』における補瀉

補瀉 39 岡本一抱『鍼灸抜萃大成』における補瀉

補瀉 40 本郷正豊『鍼灸重宝記』における補瀉

補瀉 41 菅沼周桂(1706-1764)『鍼灸則』における補瀉

補瀉 42 石坂宗哲(1770-1841)『鍼灸茗話』における補瀉

補瀉 43 坂井豊作(1815-1878)『鍼術秘要』における補瀉

補瀉 44 澤田流における補瀉 参照

では続きいきます!!

明治時代に受難にあった東洋医学は、国内全体としては存続の危機を迎えつつも、力強く臨床を続けた先人たち、また何より、

それを熱心に支持した患者さん達の支持によって、命脈を保ってきました。

そして、昭和の時代に入って、

「本来の古典的な考え方に基づく、東洋医学本来の鍼灸治療を復活させよう!!」

という動きが高まり、昨日紹介した澤田健先生と、もう一人、私が現在講義させていただいている東洋鍼灸専門学校を作った、

柳谷素霊先生が登場します。

この二人の先生は、我々北辰会の代表である藤本蓮風先生にも、多大な影響を与えている二人と言っていいと思います。

◆柳谷素霊先生、そして経絡治療学会における補瀉

柳谷素霊先生(1906~1959)は、昭和2年(1927年)に、この業界では非常に有名な言葉である「古典に還れ」というメッセージを強く叫んで、

臨床、教育、研究、古典書籍の出版等々、膨大な仕事をしました。

(本人が言った言葉ではないという説あり。どーでもいいが。(笑))

柳谷先生の著書の中に『補瀉論集』という本があり、その中に、江戸期の様々な先生による「補瀉」に関する考え方が紹介してあります。

その冒頭(第一章)に、

「補は正気を補うのであり、瀉は邪気を排除するのである。」

と述べ、

「鍼灸によって与える刺激の”緩急劇易”こそ、補瀉手技を解明する手がかりであると考える。」

と述べています。

そして、当時、柳谷先生のもとに集まった有力な弟子たちがのちに組織した「経絡治療学会」という学派は、現在の日本の鍼灸界でも、

非常に大きなプレゼンスを示しています。

僕が鍼灸学校に通っていた頃も、学校の有力な先生の中には経絡治療学会の先生が何人かいらして、クラスメイトの何人かは、

学校の勉強の延長のような感じで、当たり前のように経絡治療の勉強会に参加していました。

その学派の考え方を持った学校教員が多いということは、当然そうやってフォロアーも増えますから、その分業界に与える影響も大きくなります。

(反対勢力、対抗勢力の存在も含めて。)

経絡治療学会の前身である「新人弥生会」が発足したのが昭和14年(1939年)ですから、現在、2016年までの約80年の歴史が、

この業界に与えた影響は計りしれません。

因みに、現在も使われている経絡治療学会の教科書である『日本鍼灸医学 基礎編』には、補瀉の基本として、

徐疾の補瀉、強弱の補瀉、開闔の補瀉

について述べ、実際の手法として、

鍼の材質や長さ、迎随、深浅、呼吸、徐疾、開闔、前柔、後柔、捻転、揺動など

の手技を挙げ、気が至ったら(効果が出たら)抜鍼する、と説いています。

なるほど、基本的な内容であり、これまでこのシリーズに書いてきたことを、標準的に網羅したような内容なんですが、

要はこの”気が至る(効果が出た)”、つまり、適切な補瀉がなされたかどうか、ということを、どうやって判断するか、

そして、そう判断できる根拠はなにか、というのが、最も重要なポイントじゃないかな、と思います。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2016.04.12

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

「患者さんの声」をいただきましたので紹介します。

20代 女性

【症状】1か月以上治らないカゼ症状(咳、痰、微熱、悪寒、下痢)

【既往歴】十二指腸潰瘍、生理痛、不正出血

最初、清明院に行ったきっかけは1ヶ月以上風邪をこじらせたことでした。

どこの病院に行っても、待ち時間は長いのに診察は1分程度・・・

全然治らず、不安な私に、鍼灸の勉強をしている弟が、ここしかない!と勧めてくれて、清明院に行きました。

病院嫌いで注射も大嫌いな私が、鍼なんて無理!と思いましたが、そのときは藁にもすがる思いでした。

4枚にわたる問診票

1時間以上の問診

そして1時間の治療

とにかくたっぷり聞かれて、たっぷり話しました。

正直、記憶の中で薄れている部分も多いところまで聞かれて、逆に普段の自分の生活と向き合う時間にもなったような気がします。

最初は緊張してばかりでしたが、先生がとても話しやすく、たくさん聞いてくださるので、だんだん打ち解けるようになり、

自分の体をとことん診て、治してもらえる!と信じて通うようになりました。

最初は週2回ずつ通いました。

治らなかったカゼが、1週間くらいで咳は治り、その後、すぐに痰も絡まなくなりました。

お腹はなかなか治らなかったのですが、先生を信じて通い続け、そこから1ヶ月弱くらいで良くなりました。

それからは、症状以外の体調を整えてもらい、できるだけ健康体になるように、先生に言われるがまま通っています。

体のちょっとした異常から、病気の芸能人のニュースなどで精神的にも不安になったりすることもあり、その度に先生には診ていただいて治療してもらっています。

ちょっとでも痛い、変な感じを伝えると先生は親身に診てくださり、心配なければ心配ない!と言ってくださるので、

とりあえず何かあったら相談してみようといつも思っています。

去年、移転リニューアルしてから完全個室になり、他の患者さんたちに自分の状況が聞こえなくなったので、話しやすくなりました。

今ではかなり元気になったので、通う頻度も減りましたが、ここなら安心!という病院ができただけ心強いです。

鍼灸院や東洋医学はマイナーで足を踏み出しにくいとは思いますが、病院嫌いの私でも、すすんで行く病院です!

ぜひ皆さんに一度行っていただきたいです!

【清明院からのコメント】

本症例は、初診がH27年の6月、ある鍼灸学生さんからの紹介でした。

この症例は、発症当初、一般的なカゼ症状から始まり、病院で投薬治療を行い、一定の改善を見るも、それ以上の効果に関してはお手上げ状態になっていた症例です。

こういう症例も、意外と多く診ます。

西洋医学の病院が処方するかぜ薬(西洋薬)というのは、基本的にはカゼに伴って起こる諸々の症状を、表面的に緩和するものしかなく、

薬を飲んだら症状は楽になったけど、かえって経過は長引いた、という結果になってしまう患者さんが少なくありません。

また、医師を対象に取ったアンケートで、

「あなた自身がカゼを引いた時、薬を飲みますか??」

という問いに、飲むと答えた医師は極端に少なかった、という有名な話もあります。

http://biz-journal.jp/2015/09/post_11561.html

(因みに私の知り合いの、西洋医学バリバリのドクターも、そう言っていました。)

そういった理由から、近年、カゼを根本から治療しようということでなのか、「漢方薬」を処方するドクターも増えていますが、

私の知人の漢方薬専門の薬剤師の先生からは、皆さん口を揃えて、

「知ったかぶりの、全然デタラメな東洋医学の知識でもって、患者さんにまったく的外れな漢方薬を処方するドクターが多過ぎる!」

と聞きます。

これらは、現代医療の由々しき問題の一つですね。

大変嘆かわしい現実だと思います。

・・・でまあ、こういう状態になっている患者さんに、清明院の鍼は良く効きます。(笑)

この患者さんも、初診時、今回のカゼも関与した「肝脾同病(肝気逆、湿熱)」と証を立て、治療を開始すると、一回の治療で非常に大きな効果が得られました。

その後も順調に経過し、下痢症状のみ、若干ぶり返すことがありましたが、初診から1カ月弱、計7回の治療で、全症状消失しました。

まずまず、鍼がよく効いた症例と言っていいと思います。

このように、カゼなどの急性の軽症の疾患であっても、間違った治療、対応を重ねることで、治りにくくなり、ついにはもともと体質的に弱い部分を、

さらに弱めてしまう結果になってしまうことは、少なくありません。

当然それが大病、重病に繋がる可能性もあります。

こういう経験をした患者さんは、その後は自分の身に何かあると、すぐに鍼に診せに来るようになります。

(笑・・・体で覚えるワケです。)

この患者さんも、現在では清明院のすぐ近くの会社に転勤されたこともあって、1、2週に1回、健康の維持増進を目的に、

通院を継続されております。

「カゼに鍼が効く」という事実は、現代日本の国民にはほとんど知られていないと思います。

でも実際に効くのです。

東洋医学では、数千年前から当たり前に、カゼを診療してきました。

何かあったら、早い段階で清明院に鍼に来ることをお勧めします。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2016.04.03

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

補瀉 1 補瀉の定義と『黄帝内経素問』離合真邪論(27)の補法

補瀉 2 『黄帝内経素問』調経論(62)の補法

補瀉 3 『黄帝内経霊枢』終始萹(9)の補法

補瀉 4 『黄帝内経霊枢』官能萹(7)の補法

補瀉 5 『黄帝内経霊枢』邪客萹(71)の補法

補瀉 6 『黄帝内経霊枢』小鍼解篇(3)の補法

補瀉 7 『黄帝内経霊枢』邪気蔵府病形篇(4)の補法

補瀉 8 『黄帝内経素問』刺志論(53)の補法

補瀉 9 『黄帝内経霊枢』終始萹(9)の瀉法

補瀉 10 『黄帝内経霊枢』小鍼解萹(3)の瀉法

補瀉 11 『黄帝内経素問』八正神明論(26)の瀉法

補瀉 12 『黄帝内経素問』調経論(62)の瀉法

補瀉 13 『黄帝内経素問』刺志論(53)の瀉法

補瀉 14 『黄帝内経素問』離合真邪論(27)の瀉法

補瀉 15 『黄帝内経』の補法まとめ

補瀉 16 『黄帝内経』の瀉法まとめ

補瀉 17 『難経』71難における補瀉

補瀉 18 『難経』76難における補瀉

補瀉 19 『難経』76難における補瀉の続き

補瀉 20 『難経』78難における補瀉

補瀉 21 『難経』79難における補瀉

補瀉 22 『難経』における補瀉まとめ

補瀉 23 孫思邈(そんしばく 541~682)の『備急千金要方』『千金翼方』の補瀉

補瀉 24 金代、何若愚 撰『子午流注鍼経』における補瀉

補瀉 25 金代、竇漢卿『針経指南』における補瀉

補瀉 26 明代、楊継洲(1522-1620)『鍼灸大成』における補瀉

補瀉 27 明代、楊継洲(1522-1620)『鍼灸大成』における補瀉 その2

補瀉 28 明代、楊継洲(1522-1620)『鍼灸大成』における補瀉 その3

補瀉 29 明代、李梃『医学入門(1575)』における補瀉

補瀉 30 明代、高武『鍼灸聚英(1529)』における補瀉

補瀉 31 現代中医学における補瀉

補瀉 32 日本における補瀉の受容

補瀉 33 『針道秘訣集』における補瀉

補瀉 34 『杉山真伝流』における補瀉 1

補瀉 35 『杉山真伝流』における補瀉 2 参照

では続きいきます!!

◆永田徳本(1513?-1630?)『鍼灸極秘伝』『徳本多賀流針穴秘伝』の補瀉

御園夢分斎と同じ時代にいたのではないかと言われる有名な医家に、永田徳本がいます。

この人物も、以前紹介しました。

実はこの人物は、多賀法印という人物に師事したと言われているのですが、実は夢分流の創始者と言われる夢分斎も、同じ多賀法印に師事していたのではないかという研究がありましたが、

最近の研究で、それが間違っていたことが分かっているようです。

こうやって、歴史研究というのは新事実が発覚したりして、発展していくものなのです。

この辺の、江戸期の日本古流派の登場人物の関係性については、非常に熱心に調べていらっしゃる先生方がたくさんおられますので、そのうちもっともっと色々なことが明らかになって、

それがまとまった教科書でも出してくださると、我々としては頭をスッキリと整理するのに非常に役立ちますので、応援したいです。

・・・まあともかく、永田徳本は『鍼灸極秘伝』の中では特定の経穴に対する鍼の刺し方を述べ、『徳本多賀流針穴秘伝』の中では、

補瀉の重要性を述べ、「先補後瀉」の原則や、補瀉するにあたって、痛くなく打つことの重要性などを述べています。

ここでは深入りしませんが、この「刺針時の痛み」をどう考えるかというのも、一つのテーマかと思いますね。

まあ、永田徳本自体は、補瀉に関して、さほど目新しいことは言っていません。 (‘Д’)

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2016.03.12

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

補瀉 1 補瀉の定義と『黄帝内経素問』離合真邪論(27)の補法

補瀉 2 『黄帝内経素問』調経論(62)の補法

補瀉 3 『黄帝内経霊枢』終始萹(9)の補法

補瀉 4 『黄帝内経霊枢』官能萹(7)の補法

補瀉 5 『黄帝内経霊枢』邪客萹(71)の補法

補瀉 6 『黄帝内経霊枢』小鍼解篇(3)の補法

補瀉 7 『黄帝内経霊枢』邪気蔵府病形篇(4)の補法

補瀉 8 『黄帝内経素問』刺志論(53)の補法

補瀉 9 『黄帝内経霊枢』終始萹(9)の瀉法

補瀉 10 『黄帝内経霊枢』小鍼解萹(3)の瀉法

補瀉 11 『黄帝内経素問』八正神明論(26)の瀉法

補瀉 12 『黄帝内経素問』調経論(62)の瀉法

補瀉 13 『黄帝内経素問』刺志論(53)の瀉法

補瀉 14 『黄帝内経素問』離合真邪論(27)の瀉法

補瀉 15 『黄帝内経』の補法まとめ

補瀉 16 『黄帝内経』の瀉法まとめ

補瀉 17 『難経』71難における補瀉

補瀉 18 『難経』76難における補瀉

補瀉 19 『難経』76難における補瀉の続き

補瀉 20 『難経』78難における補瀉

補瀉 21 『難経』79難における補瀉

補瀉 22 『難経』における補瀉まとめ

補瀉 23 孫思邈(そんしばく 541~682)の『備急千金要方』『千金翼方』の補瀉

補瀉 24 金代、何若愚 撰『子午流注鍼経』における補瀉

補瀉 25 金代、竇漢卿『針経指南』における補瀉 参照

では続きいきます!!

◆明代、楊継洲(1522-1620)『鍼灸大成』における補瀉

金代に 竇漢卿が『針経指南』を書いて以降、中国で鍼の補瀉と言えば、ますます色々な”手技”が主張されるようになったきらいがあります。

(刺鍼してから、鍼を捻ってみたり、弾いてみたりはもちろん、そのタイミングや回数についてまで、実に細かく、どんどん複雑化していきました。)

元代~明代に至ると、その動きはますます加速して、明代末の『鍼灸大成』(1601)に至って、ほぼほぼ集大成されたようです。

(まさに鍼灸”大成”ネ。この辺の時代は、明代前期の『鍼灸大全』(1439)とか、『鍼灸聚英』(1529)とか、総集編的な本がたくさんあります。)

この『鍼灸大成』については、以前”八脈交会八穴”を調べていた時にザーッと読みました。

なぜ八脈交会八穴なのか 参照

そう言えば当時(10年近く前かな?)、蓮風先生から、

”お前もそろそろ『鍼灸大成』を読め。何が足りないのかが分かる。”

と言われたことがありました。

また、1972年の田中角栄の日中国交正常化以降、早い時期に中国に留学し、当時はまだけっこう生きていた著名な老中医たちに、鍼を教わった先生が、

歴代の膨大な文献のうち、何から読んだらいいかと尋ねると、多くの老中医が口を揃えて『鍼灸大成』と言っていたそうです。

こういうエピソードからも、いかに重要な本であるかが分かると思います。

その『鍼灸大成』に、有名な「金鍼賦(きんしんふ)」という文があります。

(”賦(ふ)”というのは”歌賦(かふ)”のことで、重要なことを書いた歌みたいな文章のことです。)

ここに、呼吸の補瀉とか、男女で打ち方を変えたり、鍼を捻る方向で寒熱を分けたり、提挿(ていそう)といって、鍼を引き上げるか押し進めるかで補瀉を分けたり、

あるいはこれらの組み合わせをやったりと、非常に複雑な鍼の手技が書かれています。

(苦笑・・・ややこしいですねー)

長くなったので続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2016.02.07

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

補瀉 1 参照

では続きいきます!!

◆『黄帝内経素問』調経論(62)における補法

ここには、

「神不足者、視其虚絡、按而致之、刺而利之、無出其血、無泄其気、以通其経、神気乃平。」

とあります。

訳しますと、

「神気が不足している患者には、経絡の虚を診て、そこを揉んだり鍼したりして気を流し、気を通じさせ、神気を回復させるべきです。

この時、出血させたり、気を漏らしてしまってはいけません。」

とのことです。

また、

「持鍼勿置、以定其意、候呼内鍼、気出鍼入、鍼空四塞、精無従去。方実而疾出鍼、気入鍼出、熱不得還。

閉塞其門、邪気布散、精気乃得存。動気候時、近気不失、遠気乃来。是謂追之。」

ともあり、これも訳しますと、

「鍼をもって放置せず、まず自分の気持ちをよく落ち着けて、患者の呼気の時に刺入します。つまり、呼気の時に生じる虚に乗じて鍼を刺入するのです。

こうすると、鍼とその周囲がしっかりと密着し、気が漏れることがありません。そして気が流れてきたらすぐに、吸気時に、

鍼を抜いて、鍼の穴を閉じます。」

と、あります。

ここでも、離合真邪論と同じく、呼吸と開闔によってなされる補法ついて、述べられています。

補法をしたいときに、吸気に刺すべきか、呼気に刺すべきか、離合真邪論と調経論で解釈が分かれているようにも読めますが、

息を吐ききった時に刺入し、吸気時に鍼を進め、吸気時に抜鍼する、こう考えるのが普通ではないでしょうか。

天空の気(清気)が体内に入ってくるときに、鍼でもって、気が虚ろな経穴に全身(全宇宙といってもいい)の気を誘導し、結果的にその経穴に正気を満たし、

結果的に経絡の気の流れを正常たらしめ、結果的に五臓六腑の働きを賦活化するのが補法です。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2016.02.01

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

奇恒之腑について 3 参照

では続きいきます!!

◆東洋医学における「脈」とは。

本日は「脈」というものについて解説します。

奇恒之腑における「脈」というのは、西洋医学で言う”血管”と似ているものであります。

(厳密に考えていくと違うので、混同しないでほしいですが、血が通る道、管腔状の組織、という意味では同じです。)

まあ要は、臓腑の定義から言えば、「脈」は管腔状でありますが、便や尿や汗と違って、血は体外にどんどん漏らして捨てていくわけではなく、

キッチリ一定量を体内に蔵しつつ、全身を循環してくれないといけないので、「脈」は腑の様でありつつ、血を蔵する臓でもある、というところから、

奇恒之腑に数えられているんだと思います。

東洋医学の言う「血」というものについては以前書きました。

因みに、ちょっと話はずれますが、東洋医学ではこの「脈」のことを「脉」と書く場合があります。

これ(漢字)の意味の違いについても、以前書いています。

「脈」か「脉」か。 参照

この「脈」についても、『黄帝内経』に当然記載があります。

『黄帝内経霊枢』決気篇(30)には、

「営気が漏れないようにしてるのが脈でっせ~。」

とあり、また『黄帝内経素問』脈要精微論(17)には、

「脈の別名は、血之府(けつのふ)と言いまっせ~。」

とあり、『黄帝内経素問』痿論(44)には、

「心の臓は全身の血脈を統括してまっせ~」

とあり、『黄帝内経霊枢』九鍼論(78)には、

「人の生命が成立するのは血脈があるからでっせ~」

とあり、『黄帝内経霊枢』論疾診尺(74)には、

「血脈を診ると、赤が多ければ熱、青が多ければ痛みあり、黒が多ければ痺れとなるよーん。」

とあります。(意訳by竹下)

歴代医家や、現代中医学も、基本的にこの理解に沿っているようです。

ここから分かるのは、

「血脈は、血による濡養を全身に行うために必要不可欠であり、心の臓を肺の臓がフォローしながら、全身に血を律動的に推動している道である!!」

「全身を循環する”気”を、軽清な衛気と、相対的に重濁な営気とに分けた時、営気が正常に循環するためには血脈の状態がよくないといけない。」

「血脈の状態がよくないと、心の臓に負担がかかり、また、心の臓の状態がよくないと、血脈に負担がかかる。」

と、いうことであります。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2015.12.20

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

患者さんから、

「先週カゼを引いててー、・・・」

という話をされることがあります。

そういう時、私は間髪入れずに

「診せに来ればよかったじゃないですか。」

と声をかけます。(笑)

ここで、リアクションは2パターンに分かれます。

1.「え?カゼって鍼で治るんですか?」

となる患者さん。

このことについては、何回か書いていますが、哀しいかな、現代ではカゼを引いたら近所のコンビニや薬局で薬を買って、

仕事休んで、遊び行かないで、家でお粥食って薬飲んで寝込んで、それでも治らなかったら病院に行く、というのが国民の常識です。

ファーストチョイスで鍼に行く、という人はごく少数派でしょう。

(鍼灸院の患者さんと、鍼灸師ぐらいかも!?(苦笑))

でも、東洋医学では数千年前から当たり前にカゼの治療を行っています。

ですので、こういう患者さんにはまず、そのことをキチッと教えてあげないといけません。

現代日本で東洋医学を実践するものの責務でしょう。

もう一つのリアクションパターンは

2a.「いやー、来たかったんですけど、忙しくてー、・・・」

とか、

2b.「いやー、来たかったんですけど、熱が出ちゃって動くのもしんどくてー、・・・」

という場合。

こういう患者さんは、鍼でカゼが早く治る、楽になる、ということを分かっています。

ここで、2.のパターンの患者さんであっても、自分の今の症状が”カゼ”なのか”喘息”なのかイマイチ区別がつかない、

なんてことがよくあります。

カゼと喘息は違うのか。

長くなったんで続く。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2015.10.03

清明院では現在、スタッフを急募しております!!

ぜひ我々とともに、切磋琢磨しましょう!!詳細はこちら!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

「患者さんの声」をいただきましたので紹介します。

2015.09.30

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話(分かり易いように、タイトルを付けました)

「尺膚診(しゃくふしん)」について(イントロ)

「尺膚診」について 2(『史記 扁鵲倉公列伝』における尺膚診)

「尺膚診」について 3(『黄帝内経素問』平人気象論(18)における尺膚診)

「尺膚診」について 4(『黄帝内経素問』通評虚実論(28)における尺膚診)

「尺膚診」について 5(『黄帝内経霊枢』邪気蔵府病形萹(4)における尺膚診)

「尺膚診」について 6(『黄帝内経霊枢』論疾診尺(74)における尺膚診)

「尺膚診」について 7(『黄帝内経霊枢』邪客篇(71)における尺膚診)

「尺膚診」について 8(「表をもって裏を知る」の重要性)

「尺膚診」について 9(「表をもって裏を知る」の重要性その2)

「尺膚診」について 10(『黄帝内経素問』脈要精微論(17)における尺膚診)

「尺膚診」について 11(『難経』13難における尺膚診)

「尺膚診」について 12(『傷寒論』における尺膚診)

「尺膚診」について 13(『腹証奇覧翼』における尺膚診) 参照

では続きいきます!

◆多紀元簡(たきげんかん)の『素問識(そもんし)』における尺膚診の記載

「尺膚診」について 4と、「尺膚診」について 10に、日本の多紀元簡という人物の言説をチラリと紹介しました。

この人物の紹介は、また後ほど詳しくするとして、彼の代表作である『素問識』の中でチョイチョイ、この尺膚診について述べてくれております。

一つは、『素問』の17篇目、”脉要精微論”を解説した部分です。

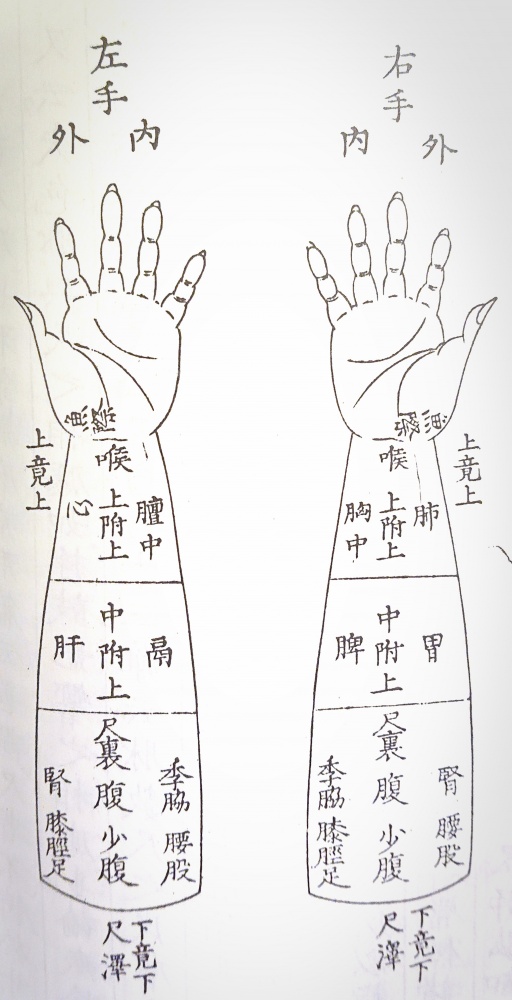

↑↑このような図とともに、細かく解説してくれております。(『素問識』より)

ここで彼が述べているのは、

「”尺”というのは前腕のことでアール!」

という説です。

それを言うだけでなく、前腕のどこで何を診るのかまで、わざわざ図にしてくれています。

専門家の方々は参考にするべきでしょう。

この前腕に書いてある文字を見て、あ!と、ピンとくるべきです。(笑)

もう一つは『素問』の28篇目、”通評虚実論”の解説部分です。

ここには、

「脈診で経を診て、尺膚診で絡を診る」

という論が提出されております。

経絡、経絡、と言うが、経が相対的に深く、絡は相対的に浅い、という論から始まり、さらに、経には営気が満ち、絡には衛気が満ちる、

という論から、脈が熱なのに尺膚が寒であるものについて、考察してくれております。

・・・とまあこのように、日本にもスゴイ先生がいた訳です。

(今でもいるけど)

この『素問識』なんかを読んでますと、『黄帝内経』のみならず、その周辺の有名な古典も、すべて頭に入った上で、平易に分かりやすく配慮しながら、慎重に解説しているのがよく分かります。

恐るべし、多紀元簡・・・。(苦笑)

尺膚診に関してはここらでいったん切って、また折に触れて解説してみたいと思います。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2015.09.21

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

「尺膚診(しゃくふしん)」について

「尺膚診」について 2

「尺膚診」について 3

「尺膚診」について 4

「尺膚診」について 5

「尺膚診」について 6

「尺膚診」について 7

「尺膚診」について 8

「尺膚診」について 9

「尺膚診」について 10 参照

では続きいきます!

◆『難経』13難における尺膚診の記載

ここまでで、『史記』『黄帝内経』における尺膚診の記載を引きながら、尺膚診という診察法の重要性を紹介してきました。

今日は、我々鍼灸師にとっての、もう一つの聖典と言っていい、『難経(なんぎょう)』という本の中の、尺膚診に関する記載を紹介したいと思います。

因みに、この『難経』という書物ですが、時代的には『黄帝内経』の後で、『傷寒論』の前、後漢の時代に書かれたと言われる本であり、

内容が多岐にわたり、様々な異なった立場や見地から述べられている『黄帝内経』とは違い、外邪に侵襲される病について詳細に論じた『傷寒論』とも違い、

薬でも灸でもない、鍼治療に関する内容に特化してスッキリとまとめられており、内容に非常に一貫性がある書物です。

日本の鍼灸師で、この本を知らないものはいないでしょう。

内容は『黄帝内経』と同じように81篇にまとめられ、1篇目から”1難、2難・・・、”と数え、最後は”81難”に至ります。

この本の”13難”に、尺膚診に関する記載があります。

どのような記載かというと、まず

五藏有五色.皆見於面.亦當與寸口尺内相應.

(五臓にはそれぞれ5つの色があって、その異常は顔面に出る。そしてそれは脈は尺内(前腕内側の皮膚の状態)と一致する。)

と出てきて、その後に

脉數.尺之皮膚亦數.

脉急.尺之皮膚亦急.

脉緩.尺之皮膚亦緩.

脉濇.尺之皮膚亦濇.

脉滑.尺之皮膚亦滑.

五藏各有聲色臭味.當與寸口尺内相應.其不相應者病也.

(脈が早ければ尺膚に熱感が現れ、脈が堅ければ尺膚も堅い、脈が緩んでいれば尺膚も緩み、脈が渋れば尺膚も渋る、脈が滑らかならば尺膚もなめらかである。

五臓にはそれぞれ声、色、臭い、味があるが、それらは脈、尺膚の状態と一致するものであり、一致しないのが病なのだ。)

と、出てきます。

※( )内は僕なりに平易に訳してみました。

ここの解釈なんですが、江戸時代中期にいた広岡蘇仙(1696-?)という人が書いた、『難経』の解釈本である『難経鉄鑑』という本の中に、

わざわざ”尺内”と書いてあることへの解釈がなされています。

”尺内”は前腕の内側を示し、外側でなく内側であることの理由として、前腕内側は陰経が流注する部位であり、相対的に陰であり、皮膚が和らかく、診やすいからである、

と述べ、尺膚よりも脈、脈よりも色が優位なのは、人体においては陽の方が優先されるからである、と説明しています。

一つの、参考にすべき考え方だと思います。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール