お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2018.08.31

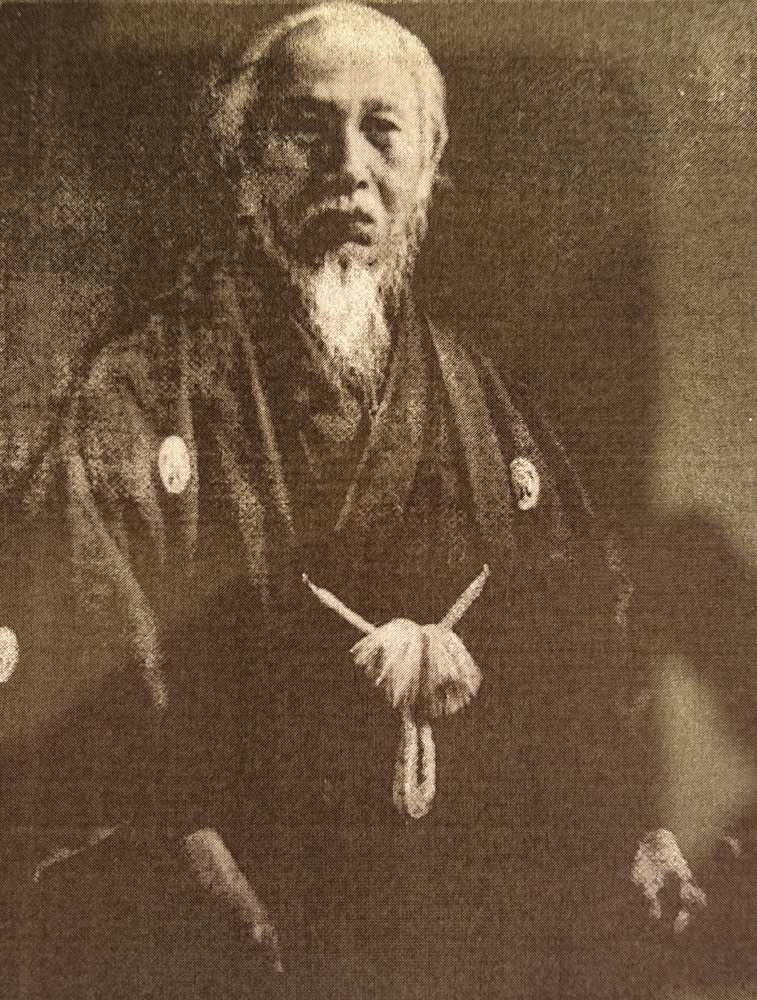

↑↑圧倒的貫禄。これは墓マイラー 森道伯先生で紹介したお写真をもとにした肖像画らしいんですが、素晴らしい出来栄えですね。

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日、墓マイラー 森道伯先生という記事を書きました。

・・・まあ、東洋医学をやっている者にとっては言わずと知れた、「一貫堂医学」の創始者であります。

このブログにも、これまでチョイチョイ、名前だけは登場していました。

・・・さて、どんな人物か。

〇

1867年、大政奉還の年に、水戸藩(現茨城県中・北部)の、代々武家の家系に生まれる。

父は白石又兵衛という。

遠い祖先に清和源氏・源頼義がいる。

(清和源氏とは、清和天皇の血を引く源氏姓の一族。後述しますが、皇室とご縁がありそうです。)

2歳の時、水戸藩の内乱を逃れて、今の茨城県、笠間城下の陶器商である森喜兵衛の養子となる。

(だから森姓なわけね。)

12歳で養父が死去。

この時、養母を連れて東京に出て、すでに東京にいた長兄・又二郎とともに、鱉甲彫刻をして生活する。

(なんて立派な12歳なんだ!( ゚Д゚) 現代にはこんなんいないでしょうな。。。)

この時の荷物の中に、実父の白石家に伝わる家伝の医書があったそうです。

(この一冊が原点か。因みに詳細不明。)

1887年(明治15年)、15歳の時、実父の勧めにより、東京(浅草蔵前)で開業していた、実父の知己であり、仙台出身の産科の名医である、

遊佐大蓁(ゆさたいしん:正しくは快慎かいしんというらしい)について、3年間医学を学ぶ。

因みにこの遊佐先生の先祖は大庄屋で、医家としての初代の人物は、婦人科で有名なあの賀川玄悦(1700-1777)の学統であり、

道伯が師事したのは医家としての遊佐家の2代目で、4代目の遊佐寿助は宮城県薬剤師会の初代会長であったらしい。

墓マイラー 14 参照

(繋がるね~~(゜o゜))

・・・ともかく、その後も鱉甲職人を続けながら、清水良斉という漢方医について漢方を学ぶ。

この清水先生がまた謎の人物で、名医だったそうだが大酒呑みで、ある時、旅に出ると家を出たまま、忽然と姿を消したそうで、その後を継ぐ形で「道伯」と号し、診療を行うようになったそうです。

(まあ、神が道伯先生に診療所を与えたんでしょうかね。。。)

因みに道伯は鱉甲彫刻職人としても「西町の豊光(彫刻師としての道伯の号)」と呼ばれ、名が売れていたらしい。

(サスガです。<m(__)m> きっかけは生活の為でも、やるからにはマジ、って感じだったんでしょうな。)

明治24年、24歳で最初の結婚。

26歳で長男義之介、30歳で次男光隆が生まれる。

(結婚してすぐに長女が生まれたそうですが、出生後すぐに亡くなってしまったそうです。)

明治32年、32歳の時に妻が妊娠中に腸チフスに罹り、流産し、亡くなる。

この時、道伯自身も、水戸に旅した際に風湿に中たり、強烈な黄疸を発し、清水良斉の治療を受けるも、生死を彷徨う。

(この時のエピソードについては後述します。)

1902年(明治35年)、35歳で「日本仏教同志会」創立、社会教化運動を行う。

(これは明治39年には解散したらしいですが。。)

↑↑こういうところも、道伯先生の面白いところです。

医家であると同時に、彫刻家であり、宗教家、社会活動家でもあったんですね。(゜o゜)

道伯先生は大変博学で、禅宗、真言密教にも精通しており、熱心に観音信仰をしていたそうです。

また政治や経済にも明るく、観劇に行く趣味もあったとか。

30代の頃、清水良斉先生の失踪後、「一貫堂」の看板を掲げて「道伯」と号し、診療を行うようになったそうです。

「一貫堂」はかつて師事した遊佐先生の診療所からとったもので、論語の里仁第四にある「吾道一以貫之」に基づいているそうです。

明治41年、41歳で再婚し、42年、道伯先生にとっては第4子である敬三郎が出生。

1918年(大正7年)、51歳の時、スペインかぜが大流行した際、病のパターンを胃腸型、肺炎型、脳症の3つに分け、それぞれ漢方で治療し、

大いに効果を挙げたという逸話はあまりにも有名です。

1923年(大正12年)、56歳で関東大震災に遭遇、居所保護法の建議案を訴えて、上野公園で演説を行う。

(こういう、政治活動家的な側面もあったようですね。)

1926年(大正15年)、59歳の時、門人・西原学氏が「漢方専門」と標榜したところ、医師会から圧迫を受けたことをきっかけに、森先生は憤慨し、

長野市善光寺にて「漢方医道復興大講演会」を開催し、

「漢方を滅さんと欲せば、まず森道伯の首を刎ねよ!!」

との有名な文句を叫び、専門科名認可の訴訟を起こし、ついにこれを獲得しました。

(スゲエ!(゜o゜) でも森先生は無資格!!みたいなね。。(笑))

・・・この、魂の籠った一言が、昭和の「漢方復興運動」の第一声と言ってもいいでしょう。

今日、街中に当たり前に「〇〇漢方クリニック」とか、総合病院内の中に「漢方外来」なんてのがあるのは、古くは森先生のこの行動のお陰と言ってもいいでしょう。

1930年(昭和5年)、63歳の時、森道伯の名声を伝え聞いた竹田宮、北白川宮から治療の依頼あり。

(ここで皇室と繋がるわけです。何かの縁なんでしょうね。)

同年8月、歩行困難を訴え、9月には病床に伏せ、脊髄炎、尿毒症を起こす。

1931年(昭和6年)、64歳で逝去。

亡くなる3年前には、自分の死期を家人に告げていた。

(ということはやはりあの墓石は自分で建てたっぽいですね。。。)

道伯先生は32歳の時に大病をした時に、観音菩薩に、

「寿命をもう32年延ばしてくれ、そしたら残りの人生は東洋医学の復興のために生きる」

と日夜お願いし、鍼灸と漢方薬で全治した経験があるらしく、その予言の通り、64歳でこの世を去った。

臨床でも、非常に直観が冴えており、不問診で患者の状態をピタッと言い当てたり、患者がこれからかかる病を予言し、その通りになったりと、

霊能力者っぽい逸話も多い先生であります。

〇

以前書いた丸山昌朗先生といい、自分の死期を正確に悟っていたエピソードは、他の先生でもけっこうありますね。

名医らしいエピソードだと思います。

また道伯先生は

「術は以心伝心で初めて伝わるもの」

とし、著述を好まず、書籍は残っていないそうです。

もっとも有名な弟子である矢数格(道斎)先生の『漢方一貫堂医学』が、森先生を知る重要な手がかりだと思います。

また、この先生は臨床において漢方だけでなく鍼灸も非常に重用したようであり、弟子には「人迎脈口診」の研究で有名な小椋道益先生や、

『漢方医術復興の理論』の著者で、昭和の時代に経絡治療を唱道したことで知られる竹山晋一郎先生、また婦人科医で、現在私が講師としてお世話になっている

東洋鍼灸専門学校の校長でもあった石野信安先生、他にも刺絡で有名な工藤訓正先生や、道伯先生と直接は会っていないようですが柳谷素霊先生門下の西沢道允先生など、

鍼灸師に与えた影響や、鍼灸そのものとの縁も深いです。

お弟子さんの諸先生方の後日談によって、この先生の臨床でのエピソードはたくさんあるのですが、特に印象に残ったものを二つ紹介します。

矢数格(道斎)先生の弟君である矢数道明先生が、漢方を学びながらも西洋医学にも興味を持ち、こっそりと患者の尿検査をしていたところ、それが道伯先生の耳に入り、

「試験管で小便の検査をしなければ治療が出来ないような漢方家になるならやめてしまえ!破門だ!!」

と怒鳴られたとか、あるお金持ちの患者さんが、処方を渡されて、帰るときに受付で

「これで本当に治るんでしょうか?」

と尋ねると、

「疑うような薬なんか飲むな!」

と一喝し、一旦渡した薬を引き取った事があるそうです。

(後日この患者さんは自分の態度振る舞いを反省し、無事治ったそうです。)

・・・とまあ、アツい臨床家、という感じの森先生。

この情熱が、多くの患者さんを救い、多くの優秀な後輩の心に火をつけ、現代まで脈々と続いているのでしょう。

「漢方医学復興」といえば、森道伯と同じ時代を生き、似た主張をした大人物である和田啓十郎先生とは、親交や面識があったかどうかは分かりませんが、

和田先生の場合は先に西洋医学を学び、その後に東洋医学に傾倒した人物で、業界に対して、ある種のイデオローグ的な言行を取ったのと違い、

森先生は最初からまさに「一貫して」漢方医学であり、生涯一臨床家であったと、後の竹山晋一郎先生は両者をともに”天才”と評価しつつ、

対比、比較しています。

また、和田啓十郎先生の息子さんである和田正系先生と、森道伯先生の高弟である矢数格(道斎)先生が、千葉医専(現千葉大学医学部)の同級生であったことは、

単なる偶然でない気がしてなりません。

・・・以上、どんなにコンパクトにまとめても僕の頭と文章力ではこれぐらいになってしまうので、肝心の「一貫堂医学」がどういうもので、

鍼灸ではどういう風に応用が利くか、みたいな話は、また違うところで書きましょう。(笑)

イヤーなんか、森家と和田家と矢数家、そして大塚家、柳谷素霊先生、千葉大学、北里大学、東洋鍼灸専門学校と、一連の近代日本東洋医学の歴史の流れ、重みを感じます。

また、僕としては、一貫堂も、森道伯先生の弟子には鍼灸師もいるのに、どこからか、鍼灸師と漢方医が一枚岩でなくなってしまったような感じがして、それが悔やまれますね。。。

◆参考引用文献

『漢方一貫堂医学』矢数格

『漢方一貫堂の世界』松本克彦

『漢方医術復興の理論』竹山晋一朗

『森道伯先生生誕百年祭記念文集』仁性会

『森道伯先生伝並一貫堂医学大綱』道齋矢数格編

『漢方治療百話 第八集』矢数道明

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.08.22

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

「肺胃不和」という証 2 参照

◆「肺胃不和」は証ではなく病理?

FBの方で、専門家の先生方から質問がチラホラ出ているこのシリーズ。。。(笑)

おもしろいから、もうチョイ引っ張りましょう。(゚∀゚)

ただ、ちょっと今日の話は専門的になっちゃうので、患者さんや一般の方はつまんないかもしれません。。。

そもそも、「肺胃不和」という熟語は、『中医病因病機学』という本の中に、「肺胃の”病理”を示す言葉」として出てきます。

そこだけ見ると、「肺胃不和」という言葉は、「証」ではなくって「病理」じゃないか!と思う人もいるかもしれません。

・・・そこで、『中医弁証学』という本に目をやると、肺と胃が同時に病む病証としては「肺胃陰虚」という証のみが紹介されています。

つまり、『中医病因病理学』と『中医弁証学』では、細かく言うと「肺胃陰虚」という病証が形成される病理過程のことを「肺胃不和」と呼んでいる、

という理解になるのでしょうが、僕は個人的に、治療時点では必ずしも陰虚だけではない気がしています。

どういうことかと言うと、治療時点では「肺胃気滞」「肺胃気逆」あるいは「肺胃熱結」「肺胃気分熱盛」とでも呼びたくなるような病証が、

臨床的にはあるんじゃないか、と思っています。

このように、TCMの成書については、もちろん参考にはするけれども、「TCMの成書が100ゼロで正しい」とするような、教条主義的な取り扱い方はしない、

というのが北辰会のスタンスです。

「実践から理論へ」ですね。

(ただもちろん、今回の話は私の私見であり、北辰会の公式見解とかではないと断っておきます。)

前回書いたように、肺の臓と胃の腑の力の源の中心は「陰液(津液)」です。

十二臓腑というのはこのように、それぞれの特徴に従って、活動の源泉とする精微物質に若干の違いがあります。

例えば肝の臓や心の臓であれば、その活力の源は「津液」よりもどっちかと言うと「血」、腎の臓であれば「精」、ということになるわけです。

このように、TCMの言う、人体を構成する「気・血・津・液・精」それぞれの精微物質が、もちろん全体としては混然一体となりつつも、

各臓腑に適度にバランスよく割り振られて、十二臓腑の生理活性や動的平衡が保たれているのです。

その中で、何らかの原因で「陰液が不足する」という病証があるならば、ある時点では気の停滞や邪熱がメインになる病証だってある筈でしょう。

個人的には、TCMの考え方は、現場ではそうやって融通無碍、臨機応変に運用しないと、単なる言葉遊びや暗記大会や牽強付会になってしまって、

結果的に成果があがらず、行き詰まってしまうように思っています。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.08.20

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

「肺胃不和」という証 参照

◆肺胃の活力のもとは?

肺胃の活力のもとは主に陰液(津液)と言っていいでしょう。

まあ平たく言えば、生理的に必要なお水です。

これが枯れると、問題が起こります。

それを「津傷(しんしょう)」とか、「液虧(えきき)」と呼んだり、さらに水液の不足から熱を持った状態になると「陰虚(いんきょ)」と呼んだりします。

また、さまざまな原因によって、肺胃に熱が籠った場合でも、相対的に津液が虚損して、病変を起こします。

これを「肺胃鬱熱(はいいうつねつ)」と呼んだりします。

・・・で、これらの病理状態にならないために、肺と胃の間には、肺の津液が胃を潤し、胃の津液は肺を潤す、という互助関係があります。

この互助関係が、様々な原因で破綻し(不和を起こし)、肺胃の重要な生理作用である「粛降、和降」が果たせなくなった時に、一つには咳が出たり痰が出たりします。

食欲不振や酸っぱいものが上がってきたりといった、現代医学的には「逆流性食道炎」のような症状が出ている患者さんも多いです。

本来下らなくてはならないものが、上がってきてしまうわけですね。

こういったものを「上逆症状」と呼んだりします。

こないだ、「逆流性食道炎+咳喘息」と病院で言われた、と仰る患者さんがいました。

逆流性食道炎の炎症を抑える薬をもらったら、咳が楽になったとおっしゃっていました。

こういうことを書くとすぐ、

「西洋医学の考えと東洋医学の考えが一致してる!統合可能だ!!わーい!(゚∀゚)」

とか騒ぐ人がいますが、実はそんなもんじゃないです。

こうやって、西洋医学と東洋医学が部分的にクロスオーバーすることはあります。

・・・ありますが、だからと言って同じ物差しで語ることは出来ません。

(方便としてはいいけどね)

残念ですが。(笑)

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.08.19

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

婦人科疾患と、呼吸器疾患を同時に持っている患者さんも少なくない。

患者さんは、西洋医学の婦人科で薬をもらい、呼吸器科で別の薬をもらい、なかなかコントロールできなくなると、ようやっと清明院に来る。

こういう患者さんをよく診ます。

(苦笑・・・最初の段階で来てくれれば、どれだけ楽か。。。)

これ、東洋医学的には、症状や場所が違うだけで、同じ病気であると考えられることも少なくない。

・・・で、よーく診たてて、吟味した経穴に一本鍼をすると、両方とも良くなったりする。

いやーたまらんね、東洋医学、鍼灸は。(゚∀゚)

かつて、2002年に中国でSARS(重症急性呼吸器症候群)が流行し、多くの死者も出て、かのスペインかぜの様に大流行し、パンデミックを起こすことが危惧された時、

広州中医薬大学の鄧鉄濤(とうてっとう)先生が、東洋医学で立ち向かったという話を以前書きましたが、この時に鄧鉄濤先生が使った「仙方活命飲(せんぽうかつめいいん)※」という薬は、

主に癰瘍毒(ようようどく:キツイ炎症を伴うオデキ)の薬です。

(ちなみにスペインかぜの時も、日本では日本人の漢方家である森道伯先生が大活躍した話がありますね。これもそのうち書きましょう。)

※仙方活命飲・・・『校注婦人良方』が出典。効能は清熱解毒、消腫潰堅、活血止痛。主治は癰瘍腫毒初起。金銀花・陳皮各9、白芷・貝母・防風・赤芍・当帰尾・甘草・皂角刺・穿山甲・天花粉・乳香・没薬各3

また、知り合いの漢方家の先生に伺うと、五味消毒飲(※)などもオデキの薬ですが、これを用いて呼吸器疾患や婦人科疾患を治す、なんてことも普通にあるようですね。

※五味消毒飲・・・出典は『医宗金鑑』、効能は清熱解毒、消散疔瘡、主治は各種疔毒、癰瘡癤腫。金銀花15、野菊花・蒲公英・紫花地丁・紫背天葵子各6

因みに、

「オデキの薬で、なんで肺炎が治るのか」

という問題に関しては、北辰会機関誌『ほくと』57号にて蓮風先生が解説して下さっているので、そちらをぜひ参照してください。

〇

呼吸は、律動性が大事。

月経も、律動性が大事。

それが乱れないのをもって、良しとする。

この律動性が、色々な臓腑経絡の働きで担保されている。

また、呼吸器は、ある意味常に、外界と接している粘膜。

女性生殖器も同様に、常に外界に接している粘膜。

肺は鞴(ふいご)のように袋状の形態、女子胞(子宮)は、懐胎するために袋状の形態。

どちらも大きく伸縮します。

肺の臓の隣(下)には、陽臓である心の臓がある。

女子胞の隣(上)には陰臓である腎の臓がある。

また、呼吸器は体幹の最も上部に位置し、女性生殖器は体幹の最も下部に位置する。

働き、形態が似てて、位置的には上下の陰陽。

この上下の気の交流も、色々な臓腑経絡の働きで担保されている。

肺の臓がある上胸部には、宗気のもととなる天空の清気が充満しており、女子胞がある下腹部には、胎児を妊養するための陰血が豊富に充満しています。

この意味でも、気血の陰陽。

機能的、形態的には相似性があり、位置的、環境的には陰陽関係にある。

これらが、同じ考え方で治療できる。

冒頭で述べた、オデキの治療と同じように、「内から外へ」と邪熱を誘導、発散させて治すのが、常套手段、ということ。

・・・まあ何て言うか、東洋医学最高。(゚∀゚)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.08.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こないだ、更年期障害様ののぼせとめまいで、数年前から定期的に通院されている患者さんが仰った。

この2,3年は、長いこと安定していたが、今年の夏前くらいから、軽いものの、少しメマイが出ているのが気になっていた。

やや怪訝に感じながら治療をしていたんですが、ある日、

「ヨモギ茶をやめて、麦茶に変えたら、ずいぶん調子いいみたい。」

と仰った。

この瞬間、

「あーなるほど!!チェックしとけば良かったーー!!!」

と、僕は思ったんですが、さあこれ、鍼灸師の皆さん、意味、分かりますか?

この患者さんに何が起こったか、即座に予測できますか??

ヨモギの生薬名は「艾葉(がいよう)」です。

性味は「苦・辛・温」、帰経は「肝・脾・腎」、効能は「散寒除湿・止痛・温経止血・袪湿止痒」、禁忌は「陰虚血熱」です。

まあ要するに、深い部分を温め、冷えによる痛みを止める効果がある訳です。

ポイントは「陰虚血熱」のものには禁忌で、冷茶として飲んだとしても、性質的には温める作用が強いことを意味しています。

「ヨモギ茶」というのは、ヨモギの煎じ液のようなものですね。

ヨモギの葉っぱを完全に乾燥させたものを、香りがたつまで炒ってから煎じるようです。

そして「艾葉」は何といっても我々にとって重要な、「お灸」の原料であります。

お灸は、ヨモギの葉の裏にある線維から製造します。

我らが東洋医学が、陰の治療が鍼(金属)だとすれば、陽の治療には灸を、そしてその素材として、数ある植物の中から、ヨモギを選んだんですから、

温める作用は相当強く、確かである、と考えていいでしょう。

それに対して、麦茶はどうかと言うと、「大麦」の種子を煎じたものであります。

大麦については以前書きましたが、生薬名としては「麦芽(ばくが)」と言われ、種子を発芽させた状態で使うようです。

これは性味は「甘・平」、帰経は「脾・胃」、効能は「健脾開胃・行気消食・舒肝・回乳(母乳の出をよくする)」、注意点は「回乳に働くので、授乳期」とあります。

(母乳が出過ぎちゃう可能性がある、ってことかな。)

・・・まあ要は、脾胃を調え、気の巡りをよくするものと思っていいと思います。

麦茶が冷やすのか、温めるのかについては、色々な考えがあるようですが、麦茶の製法については発芽した種子ではなく、種子そのものを水洗いして、

乾燥させたものを軽く焦げ目がつくまで炒って、それを煮出すようです。

ですので、寒熱についてはなかなか複雑です。

以前書いたように、「種子」を食べる、と考えれば陰分が強いかな、と思うが、それを乾燥させてしかも炒ってある、しかもそれを煎じた液体を飲む、

という話なので、陽に思いっきり傾けた種子を煎じた液体、と、思えます。

そいでまた、それをキンキンに冷やして飲むと美味いという。。。

(苦笑・・・まあ、”陰的な作用(気味)”のみを抽出した液体、と考えてもいいのかもしれませんね。)

寒熱に関してはそのように、微妙に調整してあるので、温めるとか冷やすという効能よりも、脾胃を調整する、気の巡りをよくする、ここが麦茶のいいとこでしょう。

・・・と、このように考えていくと、熱証の人が夏場にヨモギ茶を飲むよりは、麦茶の方がはるかに良さそうだ、となるわけです。

冒頭の患者さんは、私の診立てでは思いっきり陰虚で熱証(+大いに湿痰)です。

こういうことがあるので、患者さんが日々良かれと思って飲んだり食べたりしているモノには、注意を払わなくてはなりませんし、こちらから先手先手を打って誘導しないといけません。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.08.17

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

清明院には、毎日アトピー性皮膚炎の患者さんが見えます。

思えば、今から18年前、僕が初めて(一社)北辰会の勉強会に参加したのは、東京衛生学園で行われた、藤本蓮風先生による、アトピー性皮膚炎の公開臨床でした。

(思えばこの時、問診も蓮風先生が公開でとったんだよね。あれが最後じゃないかな。今にして思うと貴重だね。(^^))

清明院のアトピーの患者さんは、まあ程度は千差万別ですが、どちらかと言うと重いものが多いと思います。

それも、いわゆる「生まれつき」のような、病気というよりは「体質そのもの」といったような患者さんが多いと思います。

そういう場合、「一獲千金の劇的効果」みたいなものを狙うのではなく、今の症状が10だとすれば、まずは5を目指して、治療はもちろん、生活上の間違いを見つけては、

場合によってはステロイドなんかの力も借りながら、徐々に徐々に根気良く、生活上の間違いや症状を是正していくことが非常に重要だと思っています。

こないだ、患者さんから聞かれました。

「某メーカーの化学繊維の肌着を着たら悪化した気がする。。。」

と。

さっそくネットで調べると、そのメーカーの肌着を着たところ、悪化したという人と、逆に改善したという人がいます。(苦笑)

基本的に皮膚病の患者さんに化学繊維の肌着は良くない、というのは昔からよく聞きますが、かえって楽になるケースもあるんですね。

最近の肌着は、皮膚にピタッとくっつき、汗をかくとすぐに乾燥するような構造になっているものも多いですね。

単純にポリエステルだから、ポリウレタンだから、とも言い切れず、この化学線維の、特殊な繊維構造まで考えないといけなそうです。

発汗がすぐに乾くことで、必要な津液も飛んでしまい、かえって皮毛における陰虚や血虚が悪化し、乾燥して局所的な内風(風燥)が悪化する人もいると思うし、

発汗が急速に乾くことで、燥湿化痰の効果が生まれ、湿痰や湿困脾土や湿熱邪による皮毛レベルの気の停滞が緩和され、良化する人もいるし、

そもそも肌着の素材の時点で合わず、皮毛レベルの気の停滞がきつくなり、悪化する人もいるでしょう。

アトピーアトピーと一口に言っても、結局はそのアトピーの病因病理~体質素因までがしっかりと東洋医学的に明瞭に斬れているか、というところに帰結すると思いますね。

現代の、安価で機能的な肌着というのも、一考の余地ありだと思います。

ただ、これは多種多様な製品があり、ちょっとバリエーションが多すぎるので、まずは試してもらってみて、主訴がどうなるかで、帰納法的に考察した方がいいように思います。

臨床は千変万化、臨機応変性の大事だね。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.31

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

『素問』脉要精微論(17)における「脈の内外上下」 5 参照

◆『黄帝内経素問』脉要精微論(17)のポイント 続き

さて、『素問』のたいへん重要な篇である「脉要精微論(17)」の最後の部分です。

推而外之.内而不外.有心腹積也.

推而内之.外而不内.身有熱也.

推而上之.上而不下.腰足清也.

推而下之.下而不上.頭項痛也.

按之至骨.脉氣少者.腰脊痛而身有痺也.

とあります。

ここを簡単に訳しますと、

脈を内から外に向けて押して、内のみで打つものは心腹に積聚あり。

脈を外から内に向けて押して、外のみで打つものは身体外熱。

脈を下(尺位)から上(寸位)に向けて押して、尺位にのみ打つものは腰下肢の冷え。

脈を上(寸位)から下(尺位)に向けて押して、寸位にのみ打つものは頭項痛。

脈を骨にまで強く押さえて、弱いものは、腰脊痛で痹病。

となります。

ここでは、内外と上下(寸尺)に加えて、浮沈でも脈を比較しています。

手首の脈診部位を、

外から内、内から外、尺から寸、寸から尺、さらには浅い位置から深い位置

と、診る(指で押す)方向で噛み分けることで、脈診部位に全身を投影した場合の、病の深さと位置を窺っています。

面白いですね☆

このように、東洋医学では、局所には全体が投影されているとの考え方の下、全ての診察を行っていきます。

・・・で、総合的に判断して、「証」と「病因病理」を構築し、治療にあたります。

【参考文献】

『現代語訳 黄帝内経 素問』東洋学術出版社

『現代語訳 奇経八脈考』東洋医学術出版社

『奇経八脈攷 全釈』燎原

『経穴密語集』岡本一抱

『多紀元簡 素問識 上下巻』績文堂

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.17

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

15日の日曜日は、お茶の水で行われた北辰会の勉強会に参加してきました!

朝から藤本新風代表による症例解説「身体痛、不正出血」。

生まれつきの身体痛と、不正出血を、僅かな治療回数で治して見せた、新風先生自身の症例を、症例報告としての完成度における問題点も含めてオープンにし、

解説するという、なかなか豪華な企画。

蓮風先生も、今でもたまに症例を発表して下さいますが、北辰会の臨床の全貌を知る上で、その代表者の実際の臨床カルテを開示して、それを解説して下さり、

それを聞いて理解するというのは、北辰会方式を身に付けるうえでは一番重要な方法です。

あの貴重さが聴講者にどの程度伝わったか分かりませんが、新風先生は今後もどんどん新風を吹かせ続けることと思います。(゚∀゚)

午後は実技指導「背候診」。

みんな一生懸命、熱をもってやっていましたね。

そして最後は浅草で「伝統鍼灸 かみなり」を開業している土田丈先生による「気血津液弁証」。

東洋医学的な病態把握の基本とも言える「気・血・津液」の病変のお話を、自身の臨床の話も交えながら、分かりやすく講義して下さいました。

本部からも聴講に来ている会員の先生もおり、時代の変化を感じましたね。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.04

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

いやはや、前回求人を出してから半年経って、もうすでに、人手が足りなくなってきました。。。

春に入ってくれた、たいへん優秀な女性スタッフは、清明院スタッフによる、熱心で温かい指導により、スクスクと成長しておりまして、もう少しで研修が終わりそうです。(^^)

清明院の子たちは、みんなで協力しながら、色んなことをせっせとやってくれています。

たいへん微笑ましいですね。

ありがたい。<m(__)m>

でも、この新スタッフが完全稼働したとしても、すぐにスケジュールがパンパンになり、新患を断るような事態になりかねません。

一人でも多くの患者さんを東洋医学で救いたいのが清明院。

新患さんを断るような事態は避けたい。

・・・まあ、仕事をしている以上、忙しいのは嬉しい悲鳴。

清明院、外来、往診ともに、患者さんがドンドンと増えております。

難病、重症の相談も増えています。

ただ、上り調子の時ほど、躓く可能性もある。

だからいつも点検して、律して、ビシッと気を引き締めながら、決して質を下げずに、まだまだ増やす気です。

僕が19歳で鍼を持った時から一貫して変わらない、限界突破精神です。

因みに今年は、年末に一人、スタッフが家庭の事情で帰郷する予定です。

いいタイミングでの開業を控えているスタッフもおります。

・・ですので、ここらで再び、何人か採ろうと思います。

さあ、ヤル気のある者よ、この指とまれ!!!

求人条件の詳細はこちら!!!

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.06.30

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

金土と、急性病の患者さんが多かったですね。

「今朝から痛いです。」

「今朝からおかしいです。」

って感じの。

ギックリ腰を数例、腹痛を数例、ノド痛を数例、発熱を数例、それ以外にも色々とやりましたね。

患者さんは痛いとき、辛い時はこの世の終わりのような顔をして見えます。(苦笑)

・・・で、治療して、翌日、実にさっぱりとした笑顔で見えます。

いやー、鍼は素晴らしい。

急性病の診療、あの緊張感、割かし好きです。(゚∀゚)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.12.12

患者さんの声(睡眠障害、その他不定愁訴)2025.12.05

2025年11月の活動記録2025.12.01

2025年 12月の診療日時2025.11.22

患者さんの声(15年以上メンテナンスで継続通院)2025.11.20

11.22(土)、25(火)、通常通り診療やります!!2025.11.19

2025年10月の活動記録2025.10.29

2025年 11月の診療日時2025.10.15

2025年9月の活動記録2025.10.10

清明院16周年!!!2025.10.01

2025年 10月の診療日時2025.09.20

2025年8月の活動記録2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。