お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2019.06.30

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話し

◆二日目は一瞬。

日本東洋医学会、二日目の土曜日も聴きたい講演があるにはあったんですが、清明院の土曜の診療は忙しく、遠方から、土曜日しか来れない患者さんがたくさん見えます。

ですので、自分が演者でない限りは、診療を優先するようにしています。

開業以来、土曜は片手で数えられるぐらいしか休んでいないと思います。

・・・というワケで今回も、土曜日は昼休みに一瞬だけ顔出してきました☆

(会場近いしね☆)

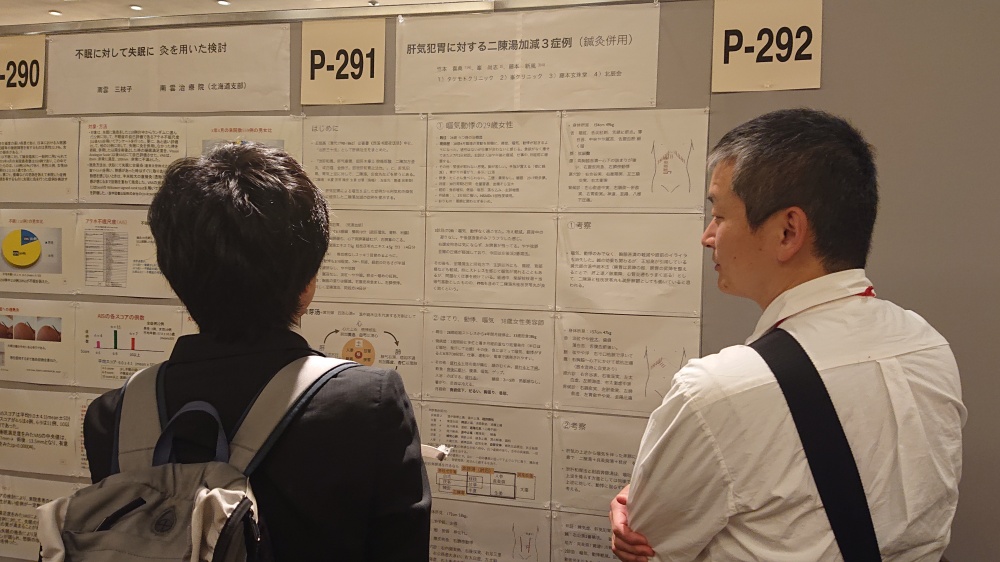

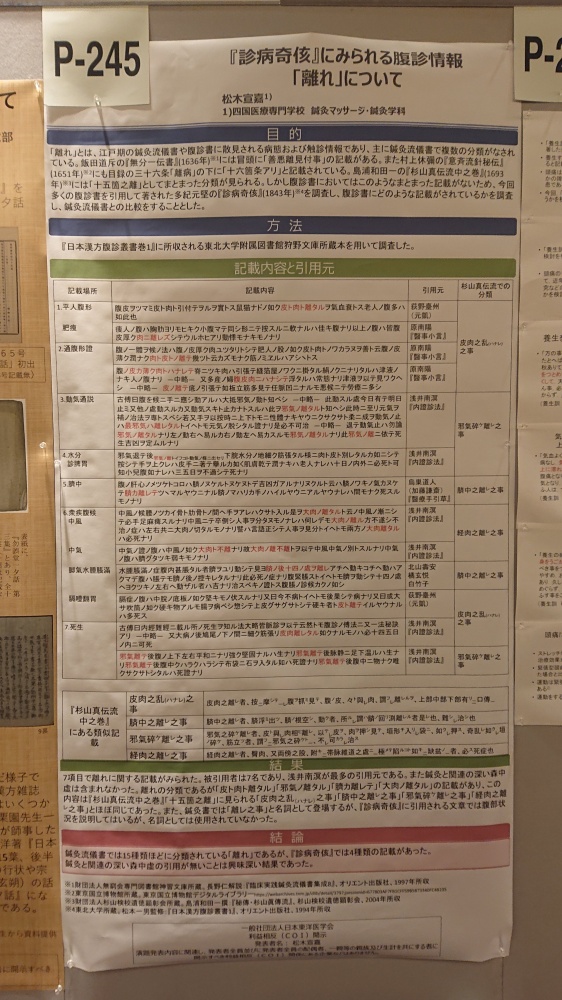

今回、土曜の午後に(一社)北辰会の竹本喜典先生が症例を、元清明院副院長の松木宣嘉先生が江戸期の古流派研究をポスター発表しました。

ポスター発表というのは、パネルに研究内容のポスターを貼り出しておき、それを読んで質問してくる人に、発表者がその場で答えるというものです。

↑↑質問者に熱心に説明する竹本先生。

↑↑松木先生の発表

そしてポスター発表の後、竹本先生が清明院に来て下さいました☆

(あ!写真撮り忘れた。。。)

そして夕方には、新風先生も清明院に合流して、なんと新風先生と竹本先生に診療を見て頂くという極限状況を経験しました。(汗)

診療終了後の夜は、東洋医学会の懇親会からの、東洋医学会のスピンオフ企画である「漢方を熱く語る会」へ。

いやー、濃い終末でした。。。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.06.27

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

東洋医学のバイブル『黄帝内経 素問』の中に、「異法方宜論(12)」という有名な篇がある。

ここでは「同病異治」の道理を説いている。

「同病異治」というのは、同じ病でもいろんな治し方があるという意味で、それはどうしてか、という問題を取り上げたのがこの篇だ。

内容はいたってシンプルであり、

◆東方の民

→海が近くて魚と塩辛いものばっかり食べてるから、熱が籠ったり、血を病みやすく、オデキが出来る人が多い。

→砭石(石のメス)で切開や出血させるような治療が適してる!

◆西方の民

→砂漠や丘陵地帯が多く、おいしいお肉や新鮮な乳製品ばっかり食べてて太ってるので、外邪には入られにくいが、内臓を病んでいることが多い。

→内服薬が適してる!!

◆北方の民

→寒くて、乳製品中心の遊牧生活をしているため、内臓が冷えて脹満の病が多い。

→お灸が適してる!!

◆南方の民

→蒸し暑くて酸味や発酵食品をよく摂っているため筋肉の攣りや痺れが多い。

→鍼が適してる!!

◆中央の民

→四方から色々な食べ物が入ってくるので、色々なものを食べているが、苦労しないので、痿軟の病や血行不良(寒熱)の病が多い。

→マッサージが適してる!!

・・・で、名医というのは、これらをよく理解して、治療の大原則を踏まえて、臨機応変に対応できる先生のことです。

という内容です。

要は東西南北の民衆の生活様式に着眼し、それに応じた治療をしないとダメよ、って話です。

現代人、特に都市部で生活している人は、「中央の民」に一番近いですかね。

街中に無資格も含めたマッサージ屋さんが溢れかえっているところを見ると、納得です。(苦笑)

まあそういった中で、清明院は「鍼灸砭石担当」として頑張ります!!

異法方宜論的な、鍼灸砭石の適応症はオデキ、筋緊張、神経痛、神経麻痺、内臓の冷えから来る脹満らしい。。。

・・・まあ、よく診てます、確かに。(^^)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.06.19

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

刺激量の問題 ⑥ 参照

◆置鍼か単刺か。 つづき

前回、置鍼時間にマニュアルや決まりはなく、各人が経験の中で会得するしかない、ということを書きました。

・・・とはいえ、『黄帝内経』の中に、もちろん一定の参考はあります。

置鍼のことは、「霊枢』九鍼十二原(1)に、

「毫鍼者.尖如蚊虻喙.靜以徐往.微以久留之.而養.以取痛痺.」

とあるように、”留”あるいは”留鍼”という文字などで表現されています。

「置鍼」あるいは「鍼を置く」というような表現は、『黄帝内経』には出てきません。

(因みに『黄帝内経素問』調経論(62)の「持鍼勿置.」は、置鍼という意味ではないと思います。)

『黄帝内経』中の”留”を文字検索(便利ー(゚∀゚))すると、『霊枢』で146件、『素問』で57件、ちなみに鍼灸医学の聖典といってもいい『難経』では16件出てきます。

このうち、「置鍼」という意味で”留”という文字が出てくるのは、ほとんどが『霊枢』です。

『霊枢』九鍼十二原(1)にあるように

「毫鍼は置鍼して気を養って痛痹をとる」

のが、本来の毫鍼(現代の一般的な鍼治療で最もよく使われる鍼)の使い方なのかもしれません。

他に、

『霊枢』本輸篇(2)では冬は井穴とか兪穴に置鍼しなさい

とか、

『霊枢』四時気篇(19)では冬には置鍼しなさい

とか、

『霊枢』経水篇(12)では陽明経は多気多血だから刺鍼は深く、置鍼は長くしなさい

とか、

手の経絡は浅くて気の動きが早いから、刺鍼は浅く、置鍼は短くしなさい

などなど、興味深い記載がたくさん出てきます。

こういったところを細かく読んでは、季節や寒熱なども考えて、自身の臨床と照らし合わせて作っていくのが、一番正解に近いものが見えてくるのではないでしょうか。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.06.13

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

刺激量の問題 ② 参照

◆置鍼か単刺か。 つづき

この問題は色々語りたいことを伴うのか、なかなか本題に入れない。(苦笑)

でもまあ、ついでなんで、色々思うままに書いときましょう。

もともとここは、そういう場だ。(゚∀゚)

清明院の治療のやり方は北辰会方式。

日本はおろか、世界中でも、かなり珍しいやり方だと思います。

初診時は3時間かけます。

詳細な予診票を記入してもらった後、問診を1時間以上。

その後、全身をこれまた詳細に体表観察したのち、治療はなんと鍼一本。

しかも、再診(二診目)以降は、患者さんに接している時間は数分です。

目にも止まらぬスピードで、1時間に10人くらいの患者さんを次々に治療していきます。

蓮風先生はじめ、北辰会のコアメンバーの先生方の多くは、そのようにして成立しております。

実に特殊な治療方式だと思います。

でも、この方式が、この業界に入って5、6年ほど経った時に一番、僕自身が納得でき、自分に合っていると感じた、治療方式でした。

僕も20代の頃は、諸説紛々のこの業界、誰の話にも、一定の説得力を感じ、迷いに迷って、まずは片っ端から試してみないことには分からないと考え、

巷でよく行われているような、全身にたくさんの鍼を打つやり方はもちろん、鍼に電気を流すやり方、太くて深い鍼、接触するのみで刺さないやり方、

お腹のみの治療、背中のみの治療、手足のみの治療、整体みたいな手技療法と組み合わせてどうか、などなど、何でもかんでも試しました。

その実体験の中で、僕なりの実感として、色々分かってきました。

患者さんの中には、痛いところ、凝っているところに、直接太い鍼を深く打って、ズンズン響かせて欲しい、患部を強く刺激してもらって初めて、

効いた気がするし、満足できる、という患者さんがいることは確かですが、それは実は全病人の中ではごく少数派だと思います。

関西ではそういう患者さんのことを、皮肉を込めてか「鍼食い」とか言うそうですね。

(苦笑・・・妖怪か!)

ある調査によれば、日本国民の鍼灸受療率は5%程度、ほとんどの人は鍼灸を受けたことがなく、受けたことがない人のほとんどは

「痛そう、熱そう」

という食わず嫌いな訳です。

・・・ということは、「痛くない鍼、熱くないお灸」でもって、鍼灸を食わず嫌いしている、残りの95%をいかに鍼灸ファンにするかが、

現代日本の鍼灸師の喫緊の課題なんじゃないでしょうか。

20代前半の頃から、そんなことを考えながら、色々試すうちに、鍼灸は別に無理にたくさん打たんでもよく効くこと、また、たくさん打ってしまったら、

治らない時、壊れた時に、それがなぜなのか、検証が出来にくいということに、嫌というほど気付かされました。

それで、一本ずつ、この経穴にこの鍼をするということの意味をよく考えるようになり、徐々に絞り込んでいった結果、最終的には一本のみになっていきました。

でも、その一本にも、また色々あります。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.05.28

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

5.26の日曜日は、高田馬場で行われた(一社)北辰会定例会東京会場に参加してきました!!

今回は朝から実技訓練「脈診・望診・取穴」。

先月と同じテーマでしたが、望診に爪甲診を入れ、取穴のテーマを前回の瘀血から湿熱、湿痰に変えて、蠡溝と豊隆に変更しました。

・・・まあ何と言っても、まずは

の熟読から始まります。

(文字クリックで購入ページへ)

当たり前ですが、学術習得にはそれなりの時間、かかります。

学んですぐに出来るような浅薄なものではない。

でもそれだけ奥が深く、使いこなせるようになれば、素晴らしい世界が待っています。

ですので、たまに勘違いしているアンポンタンがいるけど、「難しいのが売り」というワケではない。

「難しくて高度で、でも素晴らしい世界を、誰でもが共有出来る、分かりやすい理論の次元に落とし込んで、それを時間をかけてじっくりと勉強している」ワケであります。

せっかく、良く晴れた爽やかな日曜日を潰して勉強に来たんですから、頑張って欲しいと思いますね。

午後は関東では久しぶりの「症例レポート」です。

今回は「伝統鍼灸 心月院」院長、坂井祐太先生による「健忘の一症例」です。

「健忘」などという症状を主訴として患者さんが来院するというのも、北辰会方式の鍼灸のいいところでありますね。

本来の伝統的な鍼灸医学というのは、全科疾患を治療してきました。

今回はフロアからたくさんの質問が出て、大変盛り上がりましたね。

たった一症例を、あらゆる角度からナンボでも深めることが出来る、これも北辰会方式の長所ですね。

終了後は、実は同じ日にお茶の水の順天堂医院で開催されていた「良導絡自律神経学会 東日本支部」の勉強会後の懇親会に参加してきました!!

以前このブログに書きましたが、実はこの日は、大阪から北辰会代表理事である藤本新風先生が見えて、特別講演を行っていました。

こちらも非常に盛り上がったようで、良かったです。

良導絡と北辰会、患者さんに対して、全然違うアプローチの仕方だけど、どちらも効果が出ていることは確か。

和風先生と中谷先生のご縁もあるし、こういったコラボも面白いと思います。(゚∀゚)

懇親会では、良導絡の先生方のアツさ、元気さに触れて、面白かったです。

ご挨拶、名刺交換させていただいた良導絡の先生方、大変ありがとうございました!!<m(__)m>

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.05.09

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ② ことのはじまり

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ③ 医学部での東洋医学教育の現状把握

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ⑤ 発足後のイメージ

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ⑥ ドクターに助力を求める

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ⑦ SNS、学会活用のススメ

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ⑧ 順天堂の歴史

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ⑨ 順天堂の歴史 2 参照

◆そしてこれから

・・・まあここまで書いてきたように、一度思い立ってからは、妙なパワー、流れ、ご縁を感じながら、トントン拍子に進んだこの話。

何度か講義してみて、色々感じることがありました。

まあこれは、専門学校なんかでもそうなんですが、僕が行く以上は、東洋医学を水で薄めたようなものや、東洋医学まがいのマニュアル治療を説くのではなく、

ハードコアで「ド」ストレートな、「普通の」東洋医学を、如何に聴きやすく提供するかが重要だと思いました。

(いつもいう、東洋医学の”デフォルメ”ではなく”サマライズ”です。)

たとえ月に一回の講義であっても、医大生には、それを受け止められるだけの地アタマがあると思います。

ですので、当然のことですが、いわゆる、

「腰痛の場合はここに鍼灸するといいよ」

「肩こりだったらここに鍼灸するといいよ」

みたいなこと(ハウトゥ鍼灸みたいなやつ)を説く気は、1ミクロンもないです。

(それをするなら、またそれがニーズなら、別に僕が行く意味もないしね。(苦笑))

東洋医学的な人体の診方考え方、根本哲学の違いを説き、学んだもの自身が、自分の頭で東洋医学的に考えるということの価値、意義に気付いていってほしいですね。

・・・とはいえ、現実的には、医学生の本分は西洋医学です。

この辺をキチッと認識せずに、教える側と教わる側の熱量にギャップがあり過ぎてはうまくない、というのもあります。(笑)

彼らは就職先だって、西洋医学を知らないなんてのはあり得ない、ゴリゴリの西洋医学の職場しかない筈です。

ですので、西洋医学の勉強は勉強でキチッとやってもらって、その上で、確かな東洋医学をここで学んで見聞を広めたら、鬼に金棒、素晴らしい医師になれるんじゃないかと思います。

実際に医師として現場に出てからの色々な活躍の場や活躍のあり方についても、出来る範囲で紹介できたらと思いますね。

ゴリゴリの東洋医学の医師になるもよし、東洋医学と西洋医学を使い分けられる医師になるもよし、東洋医学を深く理解した上で、西洋医学の医師になるも良しです。

いずれにせよ、患者さんの益になる筈です。

順天堂東医研が、それの源泉となるような場になることを祈っています。

活動の方向性については、指導に当たる先生方と、学生さんの側の中心メンバーの子たちと、常に相談しながら、軌道修正しつつ、盤石に進めていきたいと思います。

・・・さーて、令和早々、こりゃ楽しみだ~~☆

おわり

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.05.03

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ② ことのはじまり

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ③ 東洋医学教育の現状把握

順天堂大学医学部に東洋医学研究会が発足!! ④ そして閃く 参照

◆記念すべきプレオープン、そして発足後のイメージをしてみる。

12月に、初めてお茶の水にある順天堂大学にお邪魔して、記念すべき第一回目の講義と、鍼灸の実技をやりました。

そこにはいわゆる「変わった」「おかしな」学生はまったくおらず、期待通り、いや、期待以上に爽やかな、健全な、優秀な若者たちが集まってくれていました。

(しかも、聞けば医学部生の中でも大変成績優秀な子たちなんだとか。。。)

こちらの熱の籠った早口の説明にもスイスイついてくるし、質問も実に的を得ているし、すっかり気分がよくなった僕は、19時に始まって、気付いたら24時過ぎまで喋っていました。(笑)

鍼灸学校にたまにいるような、せっかく賢いのに、無駄に斜に構えているようなやつとか、変に揚げ足とってきたりするやつとか、全く皆無で、喋りやす過ぎましたね。。。

以前、鍼灸の業界誌『鍼灸ジャーナル』のインタビューで、蓮風先生が

「北辰会に来て東洋医学を学んでいるドクター達は、決して変わり者などではなく、むしろ医師の中でも志が高い方だと私は見ている。」

と仰っていたのを思い出しました。

と同時に、

「これならイケる!この活動は、必ず将来、世のため人のためになる!!」

という手応えを感じたのを覚えています。

一回目の後、友岡先生、谷川教授と、今後の方針について、何度か話しました。

僕一人でも、東洋医学の基礎から、鍼灸の臨床までなら、全て教えることは出来ます。

しかし、湯液(漢方薬)の臨床については、やはり湯液家の力を借りた方がいいと思うし、学生諸君は卒業後、鍼灸師でなく医師になる訳なので、

やはり医師の業界の事情に詳しく、医師として東洋医学を実践している先生の力が借りれれば、それが一番いい。

北辰会の中にも優れたドクターはいらっしゃるが、いかんせん東京から遠い。。。

(交通費がとても出ない。。。)

しかも、無事発足できたとしても、大学生主体の部活の外部講師な訳ですから、講義料だって、出ないか、出たとしてもほとんど出ない。。。

なので、出来れば移動交通費のかからない、都内の先生がいいけど、そんな

「手弁当でどうすかね・・・?」

みたいな話に乗って下さる先生がいるかなあ、と不安を感じながら、まあダメもとで、何人かの先生にあたってみよう、ということになりました。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.04.23

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

4.21の日曜日は、大阪で行われた(一社)北辰会定例会に参加してきました!!

今年度から、「スタンダードコース」「エキスパートコース」と日を分けるのはやめて、スタンダード班とエキスパート班が、別教室や別グループでやる方式に変わります。

ですので、毎月の勉強会の呼び名が、かつての「定例会」に戻ったようです☆

こないだ告知したように、Eラーニングも始まりますし、北辰会の教育システムは、常に進化しております。

今回は午前中は実技訓練。

大仙堂院長、山本克仁先生のデモの後、各班に分かれて研鑽です。

今回、年度初めということもあってか、人数多かったですね~~~(゚∀゚)

午後は藤本玄殊堂院長、藤本新風代表から

「経穴解説を学ぶにあたって」

という内容での講演。

今年は大阪でも東京でも『経穴解説』の講座が4コマあります!

それを学ぶにあたって、どういった考え方で学ぶべきか、という内容です。

重要な話がいくつもありましたね。

その後、将来有望な、優秀な若手の先生方を育成する「講師養成クラス」での実技指導を見学。

皆さん非常に熱心に学んでいましたね。

最後は風胤堂院長、油谷真空先生による「中医小児科学概論 2」。

去年やったのが基礎編だとしたら、今回は臨床編です。

油谷先生は、治療院にキッズルームがあるほど、小児を積極的に診ておられます。

(先生自身も子だくさんですしね(*‘∀‘))

小児の臨床は、思いっきりウデの差が出ますね。

いやー、年度初めから、盛りだくさんでしたねえ。。。

今年度からはEラーニングも始まりますし、カリキュラムも非常に充実しています。

今年度から北辰会に参加する先生方には、果てしない東洋医学の世界に、大いに開眼し、多くの患者さんを救ってほしいですね。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.04.15

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

北辰会方式の治療と言えば、99%は少数鍼による軽微な治療です。

でもごくたまに、奥の手的に

「灸をする場合」

「刺絡をする場合」

「五十肩などの際、手技療法をする場合」

なんかがあります。

僕は実は、清明院を開業する前は、叔父の治療院で勤めておりまして、叔父は「刺絡」と「灸」を非常に多用する治療家です。

ですので、今の僕しか知らない人にとっては意外かもしれませんが、10年以上前の話ですが、毎日毎日、ほとんどの患者さんに、刺絡とあらゆるお灸(透熱灸、棒灸、灸頭鍼、カマヤミニなどなど)をやっていた時代があります。(笑)

・・・これらは、今となっては僕の秘密兵器だと思っています。

ここぞという時に使うと、実に興味深い効果が得られますね。

鍼灸師たるもの、必ず身に付けるべき技術だと思います。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.04.10

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

最近のお話し

参照

ここまで述べてきた、「桂枝湯」「麻黄湯」、”桂麻の剤”から派生する方剤は非常に多い。

また、『傷寒論』以降に著された様々な方剤の書も、結局は『傷寒論』の処方を基本として、いわば「後出しじゃんけん」的に色々なことを言っているものは多い。

(・・・言い方が悪いか。(苦笑) ”伝統医学の継承と発展”だね。)

なので、『傷寒論』は数千年先まで影響を与える、怪物のような本なのだ。

かつて、とある先生から紹介されて、知る人ぞ知る漢方の大家(故人)の先生にお会いした時、その先生は

「もう60年も毎日『傷寒論』を読み続けているが、それでも分からないところがある。。。」

と仰っていた。(苦笑)

そのぐらい、深遠な世界を表現した本なのだ。

まあ大体、『易経』にせよ『内経』にせよ『論語』にせよ、古代中国の古典というのは、それだからこそ魅力があるんだろう。

・・・話が逸れたが、麻黄湯の加減方として、東洋学術出版社『中国傷寒論解説 続篇』には、「小青龍湯」「大青竜湯」「葛根湯」の3方剤が紹介されている。

このうち、「小青龍湯」と「葛根湯」についてはすでに語ったので、「大青竜湯」だけ語らないのも、なんか気持ち悪い。。。(^^;)

・・ということで、今日は「大青竜湯」のお話。

よく、柴胡剤でも「小柴胡湯」「大柴胡湯」、承気湯類でも「小承気湯」「大承気湯」とあるように、方剤名の前に「大」「小」とついている場合がありますが、

当たり前ながら、これは効果の強弱を示すものではありません。(苦笑)

似ているところがあり、兄弟のようでありながらも、似て非なる方剤を、このように呼び分けています。

大青竜湯も、出典はもちろん『傷寒論』であり、

太陽中風.脉浮緊.發熱惡寒.身疼痛.不汗出而煩躁者.大青龍湯主之.若脉微弱.汗出惡風者.不可服之.服之則厥逆.筋惕肉瞤.此爲逆也.

傷寒脉浮緩.身不疼.但重.乍有輕時.無少陰證者.大青龍湯發之.

とあり、『金匱要略』では

病溢飮者.當發其汗.大青龍湯主之.小青龍湯亦主之.

とあります。

まあ簡単に言うと、大青竜湯の場合は、

「表面が冷えて、結果的に浅いところに熱が籠ってしまったもの」

に使います。

大青竜湯の中に入っている「石膏」という生薬は、浅い部分に籠った熱を取るための非常に重要な生薬です。

ですので、麻黄湯からの加減方をまとめると、

麻黄湯の場合は表面を温めて汗をかかす、

小青竜湯の場合は表面の冷え+水邪の突き上げ、

葛根湯の場合は表面の冷え+うなじのこわばり、

大青竜湯で表面の冷え+それによって籠った浅い部分の熱、

というバリエーションがあることが分かります。

鍼の場合も、カゼひきさんを治療する場合はこのように、

「どういう体質の人に」

「どういう邪気が襲って」

「結果的に表面で何が起きていて」

「深い部分では何が起きているのか」

を考えながら治療していきます。

なので、漢方薬の考え方と、一緒であり、ある意味応用的です。

ですので、鍼灸師にとっても、『傷寒論』理解は非常に大事なのです。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール2023.11.16

日本東方医学会学術大会、申し込み締め切り迫る!!