お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2018.12.06

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日は恒例の秘密会合、「妖怪大集合」の飲み会で、バタバタしててブログ更新を忘れました!!<m(__)m>

(・・・ま、たまにはそういうこともある☆)

12.2の日曜日は、大阪で行われた(一社)北辰会スタンダードコースに参加してきました!!

本部では年内最後の定例会です。

午前中は実技練習。

皆さん実に真剣に取り組んでいました。

支部も負けていられませんね。(^^)

午後は大阪の古田地天堂鍼灸院院長、古田久明先生の「正邪弁証」。

「正邪弁証」は、中医学にはない、WHOにもない、世界で唯一、(一社)北辰会が独自に提唱する弁証法です。

「八綱弁証」、つまり病の”表裏寒熱虚実”の中の”虚実”について、極めて厳密に弁証する北辰会ならではの弁証法ですし、「証」よりもむしろ「病因病理」に、

弁証論治の本質を置く北辰会ならではの、非常に重要な考え方です。

古田先生の優しいキャラと、見やすいスライドで、大変理解し易かったんじゃないかと思います。

最後は奈良の風胤堂院長、油谷真空先生による「小児科学概論」。

実は北辰会で「小児科」に特化した講義が行われるのは10年以上ぶりくらいらしいです。

油谷先生は4児の父、油谷先生の鍼灸院である風胤堂には、キッズルームまであります。(^^)

大変分かりやすい、基礎的な内容で、来年は臨床編も講義して下さるそうで、非常に楽しみです。

そして終了後は忘年会。

相変わらず本部の忘年会は出し物のキレが素晴らしかったですね。(笑)

・・・さーて、2018年も残すは12.16、東京衛生学園の大イベントです。

すでに席はパンパンらしいけど、強引に入れれば入れるんじゃないかと思うので(笑)、まだ申し込んでない人はダメもとでお問い合わせを!!

やる方としてはすし詰めの会場でやりたい☆

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.11.07

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

◆様々な研究成果

ここまで、あまり聞きなれない「ローズマリー」なるものの原産地や生育環境、現状や薬効に触れながら、話を進めてきました。

(・・・ちょっと間が空いたんで、正直、忘れかけていたよ(゚∀゚))

洋の東西問わず、人類の歴史の膨大な時間の中で、野山に生えている植物を食べてみたり、干してみたり、煎じてみたり、他の植物と合わせてみたりしながら、

体内に入れることで、その植物に毒があるとか、薬効があるとか、そういうことに気付いていった訳ですね。

現代では、こういった漢方薬やハーブを科学的な手法を用いて成分分析をして、どういった成分が入っていて、それが体内に入るとどのような変化を起こし、

結果的にどのような変化が人体に起こるのかが研究されていたりします。

ローズマリー以外にも、健康食品などの研究の現状などに関しては、こちらのサイト様が参考になります。

「ローズマリー」に関しては、

細菌の繁殖抑制、筋緊張緩和、疼痛緩和、健胃作用、癌の抑制に関与する可能性がある、摂り過ぎは良くない可能性がある、

などのことが、研究によって分かっているようです。

ただ、そう謳う根拠となっている元論文までは読んでいないので、その論文や研究自体の信憑性については未確認です。(苦笑)

「健康食品」あるいは「健康にいいと言われている食品」には、必ず上記のような情報(〇〇大学の研究によって明らかになったとか、〇〇学会誌に載っていて云々・・・)ということが書いてありますが、

そういう情報だけをもとに、ガンガン摂取するというような、安易な判断は控えましょうね。

極力プロのアドバイスに従い、「果たして自分にはそれが合うのかどうか」という観点が重要です。

漢方薬もそうですが、キチッと「その人の体質と、現在の状況」にあっているかどうか、それを正確に判断できる人の勧めかどうか、が大事です。

自己判断や、「にわか」の人に勧められたものを下手に鵜呑みにすると、取り返しのつかない失敗をすることが多々あります。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.10.12

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

大伯父の人生 1 参照

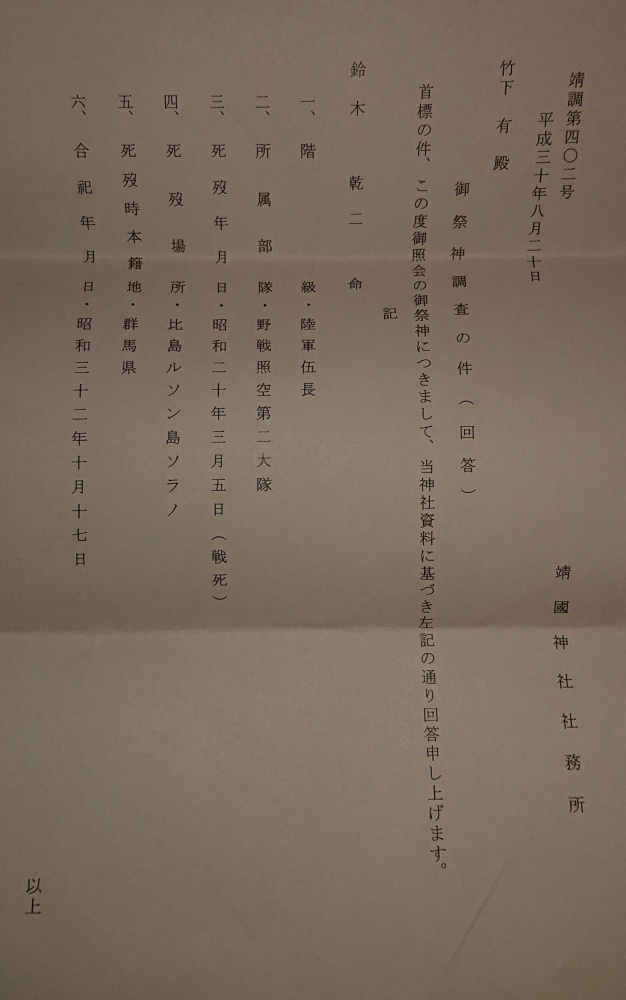

大伯父の足跡を知るため、今年のお盆の後に群馬から東京に戻って、まずは靖国神社に行ってみました。

旧日本軍の方で、大伯父を戦死者として把握しているのであれば、靖国神社に祀られている筈。

・・・で、行って調べたら、ちゃんとありました!!

下の名前の文字がハッキリしなくて、ちょっと手間取ったのですが、巫女さんが調べてくれました!!

この字を使って「乾二(かんじ)」とは、なかなか珍しいですね。

(”幹”の字を使って”幹二”だと聞いていたので、巫女さんを手こずらせました。。。)

僕としてはこの字を見ると、『易経』の”乾坤(けんこん)”の乾からとったのかな、とか、あるいは”いぬい”と読むことから干支の”戌亥(北西の意)”とかけてあるのか、

とか思ってしまいますが、本当のところどうなのか、今となっては知る由もないです。。。

(もしかしたら、PCもネットもない、戦時中のドサクサ当時ですから、役所の職員さんの書き間違いの可能性だってあります。(苦笑))

戦没者遺族は、靖国神社に行くと、こういうもの(調査結果)がもらえます。

これを見ると、ほうほう、階級は陸軍伍長、まあ、下士官の中では一番下、一兵卒よりは高い階級、ってやつなんですね。

ただ、戦死すると階級が上がることがあるようで、大伯父の場合は軍歴を見ると、戦死したことで「上等兵」から「兵長→伍長」と、二階級上がったようです。

(まあ、せめてもの供養みたいなもんか。。。)

所属部隊は野戦照空第二大隊、とあり、これはどういう部隊かと言うと、「照空」ですから、敵の戦闘機が来た時に、空をサーチライトのようなもので照らして、

撃ち落とす役割の高射砲部隊などを助ける、という役割の部隊なんだそうです。

(うーん、空が曇ってたりすれば見えないだろうし、当時のサーチライトなんて、大したものでもないだろうし、どの程度役に立つものだったのか、ちょっと想像がつきませんが。。。)

とりあえず、靖国神社での調査で、亡くなった場所と日時がハッキリ分かってよかったです。

ルソン島の中でも、大伯父が亡くなったソラノ(ソラーノ)は、市街地とは言っても、マニラの真北の山岳地帯の小さい集落で、ド田舎のようです。

1941年から1942年、大東亜戦争開戦初期に、日本はフィリピンに進軍し、当時フィリピンを植民地にしていたアメリカ軍、マッカーサーをフィリピンから追い出しましたが、

大戦末期のフィリピン戦では、1944年の10月の、有名なレイテ沖海戦に始まり、陸海での激戦を経て、甚大な被害を出しながら、12月にはレイテ島が陥落しました。

その後、1945年の1月にはルソン島に上陸され、激しい地上戦、市街戦の末、3月3日には首都マニラも陥落しました。

・・・まあ、開戦当時に敗走したマッカーサーの有名な

「I shall return.」

の言葉通り、日本の占領はわずか二年で、見事にリベンジされてしまったワケですね。

大伯父が亡くなったのは、このマニラ陥落のわずか二日後、ということになります。

今回、フィリピン戦に関して、初めて詳しく調べましたが、この後の、1945年の3.26から始まる沖縄戦が地獄であることは知っていましたが、

フィリピン戦もかなりの地獄でした。。。

3.3にマニラが占領された後の日本軍は、終戦後の9月まで、ルソン島北部の山岳地帯やジャングルに逃げながら、ゲリラ戦を戦っていたようですが、

このゲリラ戦は本当にタフな、地獄の闘いだったようです。

3月の段階で戦死した大伯父は、その地獄を味わわなくて済んだ、という意味では、まだ良かった方なのかもしれません。。。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.10.03

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

最近、清明院では「Googleのクチコミ」に患者さんの声を書いていただいております。

Googleで「清明院」と検索すると、一番上には「Googleマイビジネス」の簡易なページが、清明院の地図とともに表示されます。

Google検索→「清明院」

清明院のHPやこのブログには、開業以来約10年に渡る、僕の色々な日々の想いが詰まっている訳ですが、まだ清明院を知らない人にとっては、

検索段階では、「Googleマイビジネス」のページで、場所と電話番号くらいしか見てくれない、という現実があるそうです。

(苦笑・・・まあそりゃそうだわな。)

・・・で、ここには「クチコミ」というのがあり、そこでの評価が低かったり、高かったりすることを患者さんが参考にして、HPを見たり、

ブログを読んだり、という流れになるんだそうです。

(なんか”食べログ”みてえだね。。。(苦笑))

・・・ということは、最初の段階でクチコミに何も書いてなかったりすると、HPすら見てもらえない、一生懸命書いてるブログすら読んでもらえない、

ということになるようです。

これでは清明院の考えを、多くの人に知ってもらえない訳です。

「なるほど、これは良くない!」

ということで、先週あたりから患者さんに声をかけて、Googleのページにクチコミを書いていただいています。

開業以来変わらない、

「どんなにいいことをやっていても、知ってもらえなければゼロ意味。」

の精神です。

僕は、ヘンに隠遁趣味を決め込んで、

「分かる人が分かりゃいいのさ~ ケセラセラ~~」

みたいなのは嫌いです。

鍼は良いものです。

伝統医学は良いものです。

だったらそれをどんどん発信して、結果を出し、世に問う。

この絶え間ない努力は、生きてる限り、出来る範囲で継続した方がいいと思っています。

何しろ鍼灸受療率は国民の5%、それもほとんどはマッサージの延長としての局所治療でしょう。

伝統的な鍼の良さを知らない人が多すぎる。

清明院の患者さん達は皆さんアツいので、今、クチコミがバンバン増えています。(笑)

ホントにありがたいですね。<m(__)m>

・・・あっという間ですが、清明院、あと1週間で9周年です。

最高の10周年が迎えられるように、さらに気合い入れていきます☆

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.27

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こないだ、NHK「東洋医学 ホントのチカラ~科学で迫る 鍼灸・漢方薬・ヨガ~」という記事を書きました。

・・・で、見ました!!

感想は、

「・・・うん、まあ、いんじゃねんすか?」

って感じです。(゚∀゚)

制作に携わった先生方、ご苦労様でした!<m(__)m>

全身にする鍼、経穴や経絡を意識した鍼、耳鍼、今流行りの美容鍼、ラットでの実験、血液像の変化、婦人科と鍼、結核とお灸、動物と鍼、大学病院で鍼、米軍で鍼、漢方と証・・・、

とか、まあ、一般人ウケする要素満載の内容で、NHKが採り上げてくれたというのは、何も日が当たらないよりは、一先ずはいんじゃないすかね。

NHKの制作サイドが、コアな東洋医学の話は、分かりにくくなるし難しくなるので、意図的に排除しているようにも思えましたね。

鍼と言えば痛そうだからヤダ、灸と言えば熱そうだからヤダ、鍼灸は年寄りがやるもの、効くかどうか分かんない、単純に怪しい、怖い、といったマイナスイメージが過半数を占めているのであれば、

ああいった全国ネットでのポジティブで肯定的な見せ方はアリだと思います。

マスに対してやる訳だからね。

もちろん、細かい部分で「??」みたいな部分も無きにしも非ずでしたが、まあ、それは今に始まったことじゃないし、大枠としてはいいんじゃないの、と思いました。

個人的には、以前研修でお世話になった北里大学の伊藤剛先生が、スタジオで顔の巨膠というツボを真顔で指圧してリフトアップしようとしている姿がウケました。(笑)

〇

何といっても、鍼灸の受療率は国民の僅か5%前後。

2000年頃の小泉政権時代の規制緩和で、雨後の筍のように鍼灸師養成校が全国に増加し、それまでは年間1000人程度であった国家試験合格者が、

一気に毎年3000人程度にまで膨れ上がりました。

それでも今のところ、受療率は別に増加しません。

教育サイドも、これに対する対策なのか、確か来年度からだったか、授業のコマ数を増やして、実技のコマ数も増やして、臨床経験の豊富な先生が、

専門学校の教壇に立つように工夫していこうという動きが出てきています。

国家試験の難易度も徐々に上がり、年々合格者数が減っています。

・・・さあこれで、鍼灸師の質が上がるか。

受療率は増すか。

・・・僕としては、約20年前にこの業界に入った当初から、要するに、あれだけ社会インフラとして発達した西洋医学をもってしても上手く治せないような病気が実際にある訳なんで、

西洋医学とは全く違った自然哲学に立脚する東洋医学の見地、基準でもって診たてて、キチッと治せる、結果の出せる鍼灸師がどれだけ増やせるかが、

キモだと思っています。

まあ治せるだけでなく、それをプレゼン出来たらなお良いけど。

数だけ増えたって、実力ねえならゼロ意味、あるいは、かえってマイナスだね。(ΦωΦ)ニャー

藤本和風先生の言葉、

「デタラメな鍼をするなら、鍼灸師を辞めた方が人助けや。」

ですね。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.19

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

ここまで、たまたま森道伯先生の墓参に行ったことをきっかけに、甚だ簡単ではありますが、日本の漢方の一流派である一貫堂医学について紹介してきました。

墓参に行くと、その名医が実践した医学、その名医の思想、行動、人生に興味が湧き、色々調べていくと、非常に感動することがあります。

墓マイラー 目次 参照

今日、東洋医学が現代日本で行われているのは、先人たちの絶え間ないご努力の上にあるのだということを再認識しますね。

あらためて、

「ナメた鍼は打てねえなー。。。」

という気持ちになります。

〇

最後に、いくつか森先生の臨床でのエピソードを紹介しましょう。

前述したように、森先生は医者であると同時に仏教の僧籍を持つ宗教家です。

もう亡くなることが分かっている患者さんの前では「生死一如」の理を優しく説き、悠々と死を迎えられるように導いたそうです。

浄土宗では”南無阿弥陀仏”ととなえるが、阿弥陀には

阿→生

弥→現在

陀→死

という意味があり、生から死、死から生へと、大自然の生々化育、霊魂不滅、生死流転の理を示すのだということを、患者さんに分かるように、

平易な言い方で説いて聞かせたと言います。

(・・・そういえば、藤本鉄風先生の墓石にも”南無阿弥陀仏”と刻んでありましたね。)

また、とある肺病の青年がもう助からない状況であり、本人が、どうしても肺病で死にたくない、と日々苦悩、懊悩していた時、森先生は

「これは絶対に肺病ではない、必ず治してあげるから。」

と伝えて、毎日のように往診に行ったそうですが、暫くして、その青年はついに亡くなってしまったそうです。

亡くなった日、森先生はいつもと変わらない様子で泰然と往診に来て、つかつかと青年の亡骸に近づき、いつも通り脈を診て、腹を診て、

「病はすっかり治ったよ、もうすっかり治った。」

と、何度も何度も、その青年の亡骸に、繰り返し語りかけていたそうです。

患者さんの家族や、ちょうどその場に来ていた西洋医は苦笑していたようですが、僕的にはこのエピソードにはシビレましたね。( ゚Д゚)

これは僕からは浄化に思えます。

魂に語り掛けてたんでしょう。

森先生は、この青年の霊魂をも、診ていたんだと思います。

西洋医に「肺病」と言われ、「もう助からない」と言われたこの青年の苦しみ、無念を浄化していたんじゃないでしょうか。

すぐ横にご家族がいて、西洋医がいる状況下でこれをやるとは・・・、森先生の魂自体が、永遠に不滅だね。

僕も在宅医療を始めて15年以上、これまで多くの患者さんを見送ってきましたが、このエピソードはなかなか、考えさせられるものがあります。

東洋医学の名医はホントに凄い。

・・・このシリーズ、これにておわり。

◆参考文献

『漢方一貫堂医学』矢数格

『漢方一貫堂の世界』松本克彦

『森道伯先生 生誕百年祭 記念文集』仁性会

『漢方医術復興の理論 改稿版』竹山晋一郎 他多数

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.10

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

一貫堂医学について 2 参照

・・・さて今日は、森道伯の一貫堂医学の言う三大体質の二つ目、「臓毒証体質」について掘り下げます。

「臓毒証体質」とは、風毒、食毒、梅毒、水毒の四毒に侵された体質、だそうです。

この四毒を少し詳しく言いますと・・・、

「風毒」とは、ここではあらゆる病のもととなるようなキツイ邪気のことを言っているようです。

「食毒」とは、そのまんまですが食べ物の毒、それも急性の中毒ではなく、慢性の毒とも言えるもので、要するに肉食中心の偏った食生活や、

暴飲暴食の過剰な栄養だったり、また現代であれば加工食品や添加物などによる 内臓機能の低下なども広く含まれる考え方だと思います。

「梅毒」というのは性感染症で有名なあの梅毒で、現代では残念ながら増加傾向だそうです。

「水毒」というのは腎機能が低下して不要な水分の排出が滞って、水滞(浮腫みも含む)が起こったもののことを指しているようです。

この「四毒」が体内に蓄積し、単一に、あるいは複合して、健康を害しているようなものを、「臓毒証体質」と名付け、

これらすべてを「防風通聖散加減」で治療していた、というワケです。

この体質のものは、ガッチリしていて若いうちは丈夫だが、壮年期になると癌や脳卒中、痔疾や腎疾患を起こすと言われます。

診断は望診、脈診、腹診であり、

皮膚は黄白色、脈は実脈や堅い脈が中心で、腹は全体が堅いか、あるいは全体が軟満しているか、

だそうです。

防風通聖散は、以前このブログでも紹介した金元の4大医家の一人である劉完素(1120-1200)の著作である『黄帝素問宣明論方』(1172)に出て来る方剤で、

もともと熱のこもりやすい人が風寒邪に罹患し、「表裏ともに実」になったものに使う方剤と言われます。

実はこれ、近年になって”やせ薬”みたいに言われて、「ナ〇シトール」だの「コッコ〇ポA」とかいう商品名がついて製品化されています。。。

(しかし、痩せたいからといって安易に使用するのは、危険極まりないので絶対にやめましょうね。)

まあ、こういうものがよく売れるぐらい、安逸過度や暴飲暴食で実熱証、毒素をため込んでいる人が多いというのは、森道伯先生の晩年の、

第一次大戦後の、未曽有の好景気であった大正~昭和初期の日本と似ているのかもしれません。

しかし、私もたまにのぞかせていただき、勉強させていただいている、山口の村田漢方同薬局の村田恭介先生は、そのブログの中で、

「特殊な状況においてしか使う必要のない、まして現代においては全く必要のない、支離滅裂に近い配合」

と断じておられます。(笑)

・・・うーん、この辺、漢方家からしてどうなんでしょうね。

まあ、防風通聖散の方意を見ると、表は風邪邪実、裏は腸胃の湿熱の実、で、表は疏風して裏は清利湿熱で、表裏双解剤、というわけですから、鍼ではどうやるのが近いでしょうかね。

外関や合谷やりながら、上廉で下すような感じ?しかも養血や和中の穴処も加える??

あるいは上腹部の沈んだ実をややキツ目に瀉すか??

(これだと難易度は高いね。)

まあ、確かなのは、防風通聖散も、単に痩せようと思って長期に服用するなんてのは、バカ丸出しだね。(苦笑)

毎日、メシ減らして走ってりゃ、絶対痩せます。

漢方薬のそういう使い方を聞いたら、天国で森道伯が泣いているでしょうな。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.09

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回、一貫堂医学の基本中の基本である、「三体質・五処方」を紹介しました。

今日はこのうちの「瘀血体質」なるものについて少し掘り下げましょう。

「瘀血」という病理産物については、東洋医学では誰でも知っているような重要な概念で、このブログでもチョイチョイ登場しています。

まあ要するに、「使いもんにならん、停滞した血(けつ)」のことです。

あらゆる病気、症状に関わり、あらゆる病気、症状を治りにくくする、病理産物であります。

一貫堂医学では、これを叩くことを治療、予防の3本柱の一つとして、非常に重視してるわけです。

一貫堂のいう瘀血体質というのをもう少し詳しく述べると、要は「体内に停滞した血液を持っている者」のことであり、血液の多くは腹部にあることから、

腹部、それも下腹部、骨盤内(それも左側)に瘀血が停滞しやすい、特に閉経後や月経不順のある婦人に多いと考え、皮膚の色、脈診、腹診などで判断するようです。

(皮膚は赤ら顔、爪は暗赤色、あるいは貧血して黄白色、脈は細実、腹は臍周に緊張、腹直筋が緊張など)

瘀血体質の患者がかかり易いのは脳溢血、片麻痺、喘息、胃腸病、肝臓病、肺結核、痔疾、淋疾、精神疾患、婦人病などなど、とのことです。

(幅ひろー(゜o゜))

・・・で、これらを通導散加減で治療します、と。

通導散というのは、中国明代、16~17世紀を生きたと言われる龔廷賢(きょうていけん 生没年不詳)の著作である『万病回春』に所収されている処方で、

現代でも超有名な駆瘀血剤(瘀血を取り去る薬)です。

この『万病回春』は、江戸時代の日本人の医師に広く読まれた古典であり、極めて実践的な内容で、あの和田東郭や、原南陽も高く評価しているそうです。

つい最近、1989年になって、大塚敬節先生の指示を受けた松田邦夫先生が全訳解説本を出版されたことでも知られています。

この通導散は、『傷寒論』の陽明病の薬として有名な大承気湯に当帰、紅花、甘草を加えた加味承気湯に、さらに蘇木、枳殻、陳皮、木通を加えたもので、

気の停滞、瘀血を取り去る力の強い薬です。

(『万病回春』の原文には”童便、黄酒各一鍾で温服すべし”とありますが、”童便”ってまさか。。。( ;∀;))

・・・で、私は鍼師ですので、さてこれを、鍼でやるならどうするか、という問題にぶち当たる訳ですが、北辰会では瘀血証には三陰交、膈兪、血海、臨泣などを瀉法で使いますが、

通導散のイメージに一番近いものとなると、この中では臨泣でしょうかね。。。

ただし「上手にやれば」ですね。(ΦωΦ)

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.10

↑↑この火口部分にいたかと思うと、なかなかのことですな。

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

7.8の日曜日は、ついについに、天下の霊峰、富士山に登ってきました!!

きれいな画像 ④ 参照

これ、本当は去年行きたかったのですが、去年の夏はバタバタしているうちに時間が無くなり、行けずじまいでしたので、今年こそはと、

早くからスケジュールを組んで、少々強引に実現させました!!

まあ、事前に富士山登頂経験者に軽くリサーチし、4つあるルートのうち、初心者用の「吉田ルート」を選択し、初心者用だから何とかなるだろと、

じゃっかんナメていました。。。

結果的に、一番遅い人のペースに合わせて休み休み、8時間で登頂し、山頂での食事時間、途中のこまめな休憩時間、全て込みで、5合目の駐車場に停めた車に戻ってくるまでに合計15時間という、

ややダサめのタイムで制覇しました!!

(苦笑・・・しかも火口を1周回る”お鉢巡り”は出来ず!!orz)

いやー、吉田ルートでも十分キツイわ。。。

僕は8合目で、完全にバテました。(^^;)

少し動くと動悸、息切れ、足が重くて上がらんし前に出ない。。。(苦笑)

僕はもともと、身長の割に体重があるし、生まれつき結代脈があるので、昔から持久系の運動は弱く、低い山でも登りが弱く、呼吸器に来ちゃうと、

足が止まっちゃいますので、心配していましたが、予想通り、やっぱりダメでした。。。orz

(ただ、下りはなぜか強いです。全く疲れません。(゚∀゚))

まあ体力的にもそうなんだけど、経験者から聞くと、登山中に「高山病」になったらアウト、という事前情報があったので、高地に体を順応させながら、

ゆっくりと、と思いながら登っていたので、やや慎重になり過ぎた感じもあります。

次は吉田ルートよりも難易度の高い「須走ルート」でリベンジに行こうと思いますが、事前に今回以上の基礎体力作りが必要ですな。。。

色々、教訓の多い登山でした☆

↑↑山頂からの神目線☆

富士山登山は、色々なことを教えてくれますので、まあ日本人なら、一度はおススメです!!

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.02.07

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら !!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

「比較優位」という言葉があります。

この言葉は、wikipediaによれば

イギリスの経済学者であったデヴィッド・リカード(1772-1823)が提唱した概念で、比較生産費説やリカード理論と呼ばれる学説・理論の柱となる、貿易理論における最も基本的な概念である。

同じイギリスのアダム・スミス(1723-1790)が提唱した絶対優位(absolute advantage)の概念を柱とする学説・理論を修正する形で提唱された。

これは、自由貿易において各経済主体が(複数あり得る自身の優位分野の中から)自身の最も優位な分野(より機会費用の少ない、自身の利益・収益性を最大化できる財の生産)に特化・集中することで、

それぞれの労働生産性が増大され、互いにより高品質の財やサービスと高い利益・収益を享受・獲得できるようになることを説明する概念である。

と、クソ難しい言い方で説明されています。(苦笑)

まあ要は、

「なぜ貿易するのか」

という根本的な疑問を、リカードさんよりもちょっと先輩である、アダムスミスさんの説明よりもエレガントに説明した理論で、

「・・・、であるからして貿易した方がいいっしょ?お互いにとって得っしょ??」

ということを、精緻に説明した理論だそうです。

で、これは経済学とか貿易にのみ使われる話ではなく、この考え方を応用すると、仕事とか、組織とか、世の中の色んなことを考えることができるようです。

・・・例えば、東洋医学の現状にも。

ある疾患を治療するのに、西洋医学ではなく、東洋医学でやった方がいいのかどうか。

あるいは、西洋医学の治療に加えて、東洋医学が介入した方が、しないものと比べて良いのかどうか。

良いのだとすれば、どう良いのか。

こういうのを考えることを「比較優位の議論」、と言ったりします。

で、この比較優位を言うには、色んな方法があります。

先日も書いたように、東洋医学は、世界ではちゃんと認められていますし、勢いもそれなりにあります。

産経新聞にこんな記事が。 参照

そんな中、日本はどうでしょうかね。

このブログにいつも書いているように、明治維新以降、東洋医学は国民の医療の主役の座を降りたままで、終戦以降も、とにかく存続すること自体に力を割いてきて、

個人レベルでは凄まじい努力をなさり、結果も出された先生方はおられますが、なかなか全体としての制度的発展までは注力しきれなかったというのが、

この150年くらいの日本の東洋医学の流れでしょう。

今でも、医師に同意書を書いてもらわなかったら健康保険適用で治療できない。

(しかも同意の対象になるのは僅か6疾患、それも運動器疾患のみです。。。(苦笑))

本来の鍼灸医学からみれば、著しい制限を受けています。

(だから清明院の外来では、ややこしくなるので一切保険を使わない訳です。)

こんな状況なので、日本の東洋医学、特に鍼灸は、総体としては、変に選り好みしないで、色んな方法をフル活用して、鍼灸を活用しない場合との比較優位性を、

各人、各団体が精一杯、世にアピールするべきでしょうね。

(ホントは一枚岩になりゃあいいけど、それは無理でしょうからね。。。)

まあ、EBMの枠組みの中で、東洋医学の比較優位を主張する人がいたっていいじゃないか。(*‘∀‘)

芸能人ばっか治療する先生とか、テレビに出て目立つ先生がいたっていいじゃないか。

海外のデータを活用したって、いいじゃないか。

西洋医学との根本哲学の違いを説く人がいたって、いいじゃないか。

色んなところで、色んな人に、大いに叫んでいただきたいねえ。(゚∀゚)

俺は臨床現場で、患者さんやるだけ。

(うまくいったものについては、たまに世に出すけど☆)

要は鍼灸の素晴らしさ、「比較優位」を世にアピールしたいだけ。

・・・まあ、ある程度同じ方向を向いて、仲良くやろうぜ、日本の東洋医学の人達!!

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール2023.11.16

日本東方医学会学術大会、申し込み締め切り迫る!!