お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2015.09.30

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話(分かり易いように、タイトルを付けました)

「尺膚診(しゃくふしん)」について(イントロ)

「尺膚診」について 2(『史記 扁鵲倉公列伝』における尺膚診)

「尺膚診」について 3(『黄帝内経素問』平人気象論(18)における尺膚診)

「尺膚診」について 4(『黄帝内経素問』通評虚実論(28)における尺膚診)

「尺膚診」について 5(『黄帝内経霊枢』邪気蔵府病形萹(4)における尺膚診)

「尺膚診」について 6(『黄帝内経霊枢』論疾診尺(74)における尺膚診)

「尺膚診」について 7(『黄帝内経霊枢』邪客篇(71)における尺膚診)

「尺膚診」について 8(「表をもって裏を知る」の重要性)

「尺膚診」について 9(「表をもって裏を知る」の重要性その2)

「尺膚診」について 10(『黄帝内経素問』脈要精微論(17)における尺膚診)

「尺膚診」について 11(『難経』13難における尺膚診)

「尺膚診」について 12(『傷寒論』における尺膚診)

「尺膚診」について 13(『腹証奇覧翼』における尺膚診) 参照

では続きいきます!

◆多紀元簡(たきげんかん)の『素問識(そもんし)』における尺膚診の記載

「尺膚診」について 4と、「尺膚診」について 10に、日本の多紀元簡という人物の言説をチラリと紹介しました。

この人物の紹介は、また後ほど詳しくするとして、彼の代表作である『素問識』の中でチョイチョイ、この尺膚診について述べてくれております。

一つは、『素問』の17篇目、”脉要精微論”を解説した部分です。

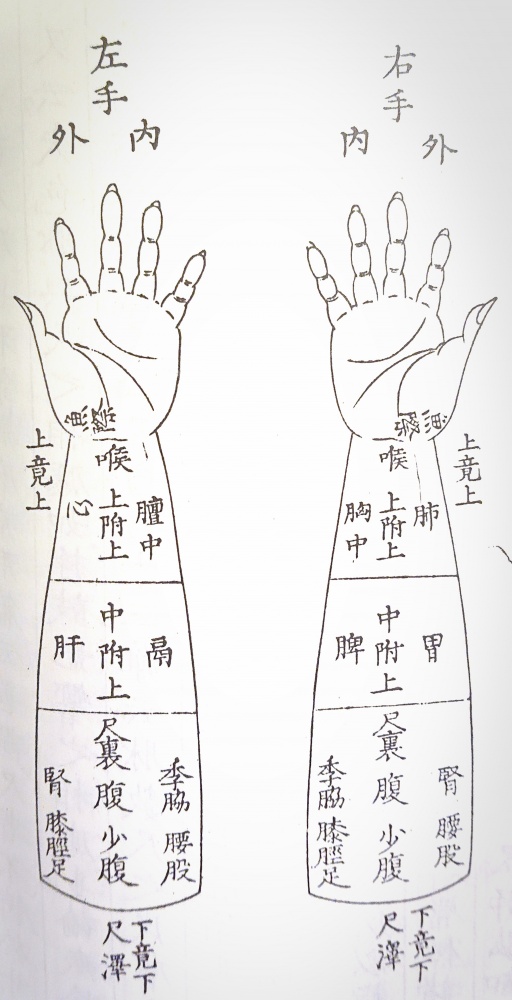

↑↑このような図とともに、細かく解説してくれております。(『素問識』より)

ここで彼が述べているのは、

「”尺”というのは前腕のことでアール!」

という説です。

それを言うだけでなく、前腕のどこで何を診るのかまで、わざわざ図にしてくれています。

専門家の方々は参考にするべきでしょう。

この前腕に書いてある文字を見て、あ!と、ピンとくるべきです。(笑)

もう一つは『素問』の28篇目、”通評虚実論”の解説部分です。

ここには、

「脈診で経を診て、尺膚診で絡を診る」

という論が提出されております。

経絡、経絡、と言うが、経が相対的に深く、絡は相対的に浅い、という論から始まり、さらに、経には営気が満ち、絡には衛気が満ちる、

という論から、脈が熱なのに尺膚が寒であるものについて、考察してくれております。

・・・とまあこのように、日本にもスゴイ先生がいた訳です。

(今でもいるけど)

この『素問識』なんかを読んでますと、『黄帝内経』のみならず、その周辺の有名な古典も、すべて頭に入った上で、平易に分かりやすく配慮しながら、慎重に解説しているのがよく分かります。

恐るべし、多紀元簡・・・。(苦笑)

尺膚診に関してはここらでいったん切って、また折に触れて解説してみたいと思います。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2015.09.21

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

「尺膚診(しゃくふしん)」について

「尺膚診」について 2

「尺膚診」について 3

「尺膚診」について 4

「尺膚診」について 5

「尺膚診」について 6

「尺膚診」について 7

「尺膚診」について 8

「尺膚診」について 9

「尺膚診」について 10 参照

では続きいきます!

◆『難経』13難における尺膚診の記載

ここまでで、『史記』『黄帝内経』における尺膚診の記載を引きながら、尺膚診という診察法の重要性を紹介してきました。

今日は、我々鍼灸師にとっての、もう一つの聖典と言っていい、『難経(なんぎょう)』という本の中の、尺膚診に関する記載を紹介したいと思います。

因みに、この『難経』という書物ですが、時代的には『黄帝内経』の後で、『傷寒論』の前、後漢の時代に書かれたと言われる本であり、

内容が多岐にわたり、様々な異なった立場や見地から述べられている『黄帝内経』とは違い、外邪に侵襲される病について詳細に論じた『傷寒論』とも違い、

薬でも灸でもない、鍼治療に関する内容に特化してスッキリとまとめられており、内容に非常に一貫性がある書物です。

日本の鍼灸師で、この本を知らないものはいないでしょう。

内容は『黄帝内経』と同じように81篇にまとめられ、1篇目から”1難、2難・・・、”と数え、最後は”81難”に至ります。

この本の”13難”に、尺膚診に関する記載があります。

どのような記載かというと、まず

五藏有五色.皆見於面.亦當與寸口尺内相應.

(五臓にはそれぞれ5つの色があって、その異常は顔面に出る。そしてそれは脈は尺内(前腕内側の皮膚の状態)と一致する。)

と出てきて、その後に

脉數.尺之皮膚亦數.

脉急.尺之皮膚亦急.

脉緩.尺之皮膚亦緩.

脉濇.尺之皮膚亦濇.

脉滑.尺之皮膚亦滑.

五藏各有聲色臭味.當與寸口尺内相應.其不相應者病也.

(脈が早ければ尺膚に熱感が現れ、脈が堅ければ尺膚も堅い、脈が緩んでいれば尺膚も緩み、脈が渋れば尺膚も渋る、脈が滑らかならば尺膚もなめらかである。

五臓にはそれぞれ声、色、臭い、味があるが、それらは脈、尺膚の状態と一致するものであり、一致しないのが病なのだ。)

と、出てきます。

※( )内は僕なりに平易に訳してみました。

ここの解釈なんですが、江戸時代中期にいた広岡蘇仙(1696-?)という人が書いた、『難経』の解釈本である『難経鉄鑑』という本の中に、

わざわざ”尺内”と書いてあることへの解釈がなされています。

”尺内”は前腕の内側を示し、外側でなく内側であることの理由として、前腕内側は陰経が流注する部位であり、相対的に陰であり、皮膚が和らかく、診やすいからである、

と述べ、尺膚よりも脈、脈よりも色が優位なのは、人体においては陽の方が優先されるからである、と説明しています。

一つの、参考にすべき考え方だと思います。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2015.05.25

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

患者さんが、日々の中で抱える精神的なストレスが、今現在の症状と大きく関わっていることは少なくない。

2015.05.17

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こないだ、先輩との話の中で、講義で漢文のスライドを使うべきかどうかの話になった。

2015.04.18

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

ラプラスの悪魔 参照

では続きいきます!!

「ラプラスの悪魔」の概要は、

ニュートン力学(古典物理学)が席巻した近世科学・近代科学において見えていた世界観、演繹的な究極概念、「因果律」なる概念の終着点といってよい。

量子論登場以後は、既に古いもの、ともされるようになった世界観・パラダイム。

と、言われているそうです。

(Wikipediaより)

「演繹」という難しい言葉の意味については、以前書きました。

「因果律」はこれね。

「決定論」という言葉 参照

・・・まあ、「易」を勉強する意味 2で述べましたように、「易」にしても、東洋医学のいう「気」の哲学や「陰陽」の法則にしても、なぜそれを、鍼灸臨床家である我々が学ぶかと言えば、

これらの理論が、毎日毎日、病人を前にして苦悩する我々に、それを「東洋医学では」どのようにとらえればいいか、とか、その病人の、どこにどのような鍼をすればいいか、とか、

で、それをした結果、得られた反応、変化から、どのような未来予測が出来るか、とか、そういう問題をかなり明瞭に指導してくれるものだからです。

この医学の大前提としての「気一元の世界観」とか、北辰会の言う「太極陰陽論」、そこから派生する「陰陽の法則」をよく学んで、一生懸命駆使すると、かなり確度の高く思える因果律、理論的な理解を与えてくれて、

それなりの臨床成果を挙げることが出来ますが、前回言うように、それとて、もちろんながら完璧ではないわけです。

東洋医学の基本的なことを一通り覚えて、患者さんに運用するようになると、あまりにもこの因果律の確度が高いように思えて、まるで自分が名人か神にでもなったような錯覚を起こす人がいますが、これは錯覚です。

まったくの。

糾弾対象となるべき、カン違い人間です。(笑)

東洋医学のいう、因果律の確度が高いなんてのは、実に数千年に渡って、東アジア一帯の無数の医者と患者が、一つ一つ本気で積み上げてきた臨床事実の集積なんですから、当たり前です。

その素晴らしい理論を借りているからと言って、その全てを余すところなく完璧に自分が表現しきれているかなんて、冷静に、客観的に、自分がやっていることとか、

言っていることを素直に評価できる頭があれば、誰だって自分が表現している東洋医学が完璧ではない、100%ではない、という事実に気づくはずです。

しかしそれでも、我々医療者としては、患者さんの健康を預かる立場なわけですから、この確度を極限まで高める努力をし続ける責任があります。

その時に必要な考え方の一つが、「背理法」や「帰納法」です。

続く

1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2015.04.09

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

では続きいきます!

前回は「形而上学」の意味と言葉の由来を紹介しました。

今日は「形而下学」いきましょう。

◆形而下学

1.形而上学の反対であって、実体のあるものを対象とする応用科学の学問。

2.フランシス・ベーコン(1561 – 1626)は、形而下学は、原因のうち質料因や作用因を探求するものとして、自然・博物学(自然誌)と形而上学の中間に位置づけた。

(言葉の意味の説明に専門用語使うの、やっぱりやめてほしいですねー。。。(苦笑))

また、「形而上学」と「形而下学」の比較として、

形のあるものを考えるのが「下」で、形のないものを考えるのが「上」で、「神」を考えるのが「上」、「宇宙」を考えるのが「下」。

でも宇宙は神が創造したとすると、繋がってしまった考え方になってしまい、この区別は良くわからなくなる。

という考え方もあるようです。

〇

・・・まーいずれにせよ、形あるものについて考えるのが形而「下」学。

形ないものについて考えるのが、形而「上」学。

この二つには、連続性、不連続性、どっちもありますかね。

東洋哲学では、この宇宙の始まりを考えたとき、形而上の世界から、形而下の世界への流れは、

『易経』、『淮南子』、『老子』

の中に著されています。

ビッグバンなんちゅう考え方は、東洋には出てこないわけです。

(似たような話は、ないではないけど)

で、もともとそういう世界観に基づく、我々東洋医学の立場としては、形あるものもないものも、結局は全て「気」から出来ており、

この「気」の動きに、一定の法則性を見出し、鍼灸や漢方薬を使って、ある意味”作為的に”「気」の動きをあやつり、

結果的に生体の「治る力」を最大化せしめ、病を治すのが、僕ら東洋医学の医者の仕事なわけです。

西洋医学が治せない病を、東洋医学が治せることが大いにあるのも、頷けますよね。

というのは、東洋医学は初めから、人間や、大自然、大宇宙を考える時に、「形ないもの」を大いに認識の射程に入れており、むしろそれをこそ重要視している立場だから、

そうでない立場である西洋医学が出来ないことが出来たって、何ら不思議はない、と考えられるからです。

西洋医学では、極端に言えば形ないものは”いじくる射程”に入れておらず、形のみを徹底的に重視しています。

それの良さはもちろんあるんだけど、生命、自然を考えていく上では、それ一辺倒だと、場合によっては偏りが生じ、盲点が生じるんだと思います。

人の健康や病気を考える上では、「形ないもの」をこそ積極的に重要視した方が、うまくいく場合が多いのです。

だから、僕ら東洋医学には、現代において大きな存在意義があるんです。

おわり

1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2015.04.08

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

哲学の言葉で、「形而上学(けいじじょうがく)」とか、「形而下学(けいじかがく)」とかいうのがあります。

なーんか非常に難しくて、つかみにくい言葉なんですが、我々、「気」というものを真剣に扱う者としては、無視できない学問なんです。

まず「形而上学」からいきますが、辞書によれば・・・、

◆形而上学

1.存在者を存在者たらしめている超越的な原理、さらには神・世界・霊魂などを研究対象とする学問。第一哲学。

2.客観的実在やその認識の可能を端的に認める哲学的立場。不可知論や実証主義の立場から独断論や実在論を称した語。

3.事実を離れて抽象的なものにだけとどまる議論を揶揄していう語。

4.アリストテレスの中心著作。全一四巻。彼自身は「第一の哲学」と呼び,ありとしあるものについての普遍学としての存在論と,

究極第一に有る実在をめぐる神学に区分される。

とのことです。

(言葉の意味の説明に、専門用語を多用するのをやめていただきたいですねー。。。(笑))

まあ要は、これまで語ってきたような、我々が患者さんを診ていくときに中心に据える「気」というものがどういうものなのか、という問題を深く考察していく学問、と思ってくれればいいと思います。

これは英語ではmetaphysicsと書きます。

Metaは「のちに」「背後に」「超越した」「上」という意味で、physicsは「物理学」ですね。

物理学の上にある学問、というニュアンスでしょうか。

語源はラテン語のMetaphysica(メタフシュカ)であり、これの原語の意味は、アリストテレスの講義草稿を整理する際、編者のアンドロニコスが、

「自然学(フュシカ)」の「のちに(メタ)」無題の草稿を置いて、

「自然学の後に置かれた諸講義案(タ・メタ・タ・フュシカ)」

と呼んだことに由来するそうです。

で、この言葉に”形而上学”という日本語が訳語として当てられているわけですね。

で、「形而上学」という言葉の語源なんですが、なんとあの『易経』なのであります。

「易」を勉強する意味 2 参照

『易経』の中に、

「形而上者謂之道、形而下者謂之器」(繋辞上伝より)

という一文がありまして、これの意味は

「形の上のものを道と言う、形の下のものを器と言う」

というほどの意味だそうでございます。

形として触れることの出来るもの、形として理解、認識できるものの”上の”存在について考える学問、というわけで、「形而上学」という訳語を当てた訳ですね。

難解な哲学用語の淵源に、『易経』発見!!

因みに、日本語にこの訳語を付けたのは井上哲次朗(1856 – 1944)という明治時代に活躍した学者です。

この人は日本初の哲学の教授だったそうです。(東京帝国大学)

中国では、もともと清末民初に活躍した啓蒙思想家・翻訳家の厳復(1853-1921)という人物によって、metaphysicsの事は「玄学」と訳されていましたが、

現在では日本から逆輸入される形で「形而上学」と用いられているようです。

しかし、中国国内では、毛沢東がソ連のことを「教条主義」「形而上学」という言葉を使って痛烈に批判したため、現在ではけなす言葉として用いられることが多いようです。

続く

1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2015.03.27

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

今日は哲学的なお話。

まあ哲学なんて、とんでもない膨大、莫大な学問分野であり、僕なんてズブの素人なんですが、東洋医学を実践する上では、避けて通れない問題なので、

たまには自分なりに考えてみました。

西洋医学では、

「人体は、60兆個の細胞の集まり」

と、説きます。

(因みに近年では37兆個説が定説となっているようです。まあ、個人的にはどうでもいいが。。。)

この立場から、さらに細かく考えれば、人体も、人間を取り巻く大自然もみんな、原子、電子、分子、つまり物質と、その物質間に働く電磁力の集合体、と考えられます。

この立場からすれば、我々の精神、意識の活動(喜怒哀楽などなど)なんてのは、単に脳の特定部位の神経細胞の興奮(活動電位)の結果、ということになりますし、

あらゆる自然現象は全て物質の移動、変動、電位変化の観察により解析可能なのではないか、ということになります。

また、この立場からすれば、「生命」というのは遺伝子を自己複製する精巧なシステムであり、「死」はそのシステムの活動停止である、となり、

神仏?霊魂??気や経絡???・・・んなもんないっしょ、って話になります。

・・・とまあこのように、この世の森羅万象の根本は「物質(素材的なもの)」である、とする考え方を、「唯物論(ゆいぶつろん、Materialism)」と言うそうです。

因みに、その物質の集合体である生命も、そこに働いている物理的法則が分かればすべて理解可能、というスタンスを「生命機械論」と呼んだりします。

北辰会が治療方式の用語と理論のベースに置いている、中華人民共和国が1950年代にまとめあげた「中医学」というのも、この「唯物論」の考え方でもって、

それまでの中国伝統医学をまとめた医学であります。

さてここで、数千年の歴史を持つ、「東洋医学(中国伝統医学)」の深遠な世界が、この「唯物論」でもってすべて把握できうるか、説明できるか、

本当の意味で「東洋医学的に」人間を診る医学として、その理解は正当か、という問題になると、かなり疑問が残る、という話を、随分前にしました。

東洋医学と中医学 参照

(もう、あの記事から5年も経つのか・・・。( ゚Д゚))

じゃあもし、「唯物論」では東洋医学が表現、理解しきれないとすれば、どういう考え方ならば出来るのでしょうか。

唯物論の対義語として、

「観念論(かんねんろん、Idealism)」

とか、

「唯心論(ゆいしんろん、Spiritualism)」

という言葉があるそうです。

「観念論」は、事物の存在と存り方は、事物よりも認識主体側の、当の事物についてのidea(イデア、観念)によって規定される、という考え方であり、

物質よりも精神、理性、言葉に優位性を置く理論のことだそうです。

「唯心論」は人間・社会において、心、もしくはその働きこそは至上の要因であるとする立場の一つで、心やその働きは、あくまでも物質に還元されない独特な性質を持っているとして、

物質的存在がその存在を容認されるのは、「意識」によるものである、したがって、意識こそが存在を決定づける、という論だそうです。

観念論も唯心論も、唯物論に対する言葉だそうで、要は「非」唯物論なのでありますが、観念論と唯心論は同義ではなく、

観念論は認識論(哲学の分野で、人が理解できる限界について考察する学問)における考え方

であり、

唯心論は存在論(哲学の分野で、存在するものの意味や根本規定を考察する学問)における考え方

なんだそうです。

東洋医学の背景にある古代中国の自然哲学では、大宇宙も、小宇宙である人間も、すべて「気」から出来ている、と考えます。

(これを”気一元論”と言います。)

そして、宇宙の開闢については、無(太極)から陰陽(両儀)が生まれ、それがさらに陰陽に分かれ(四象)、さらに分かれ(八卦)、という風に分化して万物が成った、と考えます。

(by『易経』繋辞上伝)

また、

「道は一を生じ、一は二を生じ、三は万物を生ず」

という考え方もあります。

(by『老子』42章)

因みにこの『易経』『老子』と同じような考え方は、『淮南子』天文訓にも出てきます。

まずこのような、大枠としての自然観、宇宙観、宇宙生成論が前提としてあり、その中にある、小宇宙たる人間、という風に説きます。

ここに出てくる「気」や「太極」や「道」といった考え方を、「物質が根本」という考え方で説明しきれるでしょうか。

中国伝統医学は、人間を、大宇宙と相似性、同一性を持ち、なおかつ大宇宙と常に連関する存在、という風に考えますが(天人合一思想)、それについても、

いわゆるニュートン物理学の言うような、「質量を持った物質」における物理法則の範疇で理解可能でしょうか。

中国伝統医学は、もともと、そういう独特な考えでもってとらえた「人間」「患者」に対する、最良の医学医療はどうあるべきか、という風に考えを進めて、

悠久の歴史の流れの中で、絶え間ない臨床実践(ある意味人体実験)を繰り返す中で、永久不変の真理としての実効性、普遍性、再現性を備える形で、

少しずつ、でも堅実に、堅牢に構築され続けてきたものであるとすると、現代的な唯物論で説明するよりも、本来は”非”唯物論で解釈した方が、

より正確に理解が出来そうな気がしてきます。

現状において「現代中医学」が世界中の東洋医学教育のグローバルスタンダードになっているからと言って、こういう根本哲学に関わる部分まで、

まったく無批判に、悪く言えば盲信的に受け入れていては、問題が生じるのではないか、というのが、北辰会の立場です。

中国伝統医学を理解するにあたって、「唯物論」に対して「観念論」的、「唯心論」的で、さらには、それらをもすっぽりと包むように「気一元論」的に解釈し、

「生命機械論」に対して「生気論」的に解釈しようとする姿勢を重視しています。

(だから臨床実践において”直観”とか”魂”というものを、論理と同じかそれ以上に重視している訳ですね。)

日本という国は、いつの時代も、大陸から流入した新しいものを、自国の風土や価値観と見事に習合させ、ピューリファイ(精錬、純化)してきた歴史があります。

中医学に対しても、日本人としてはそうあるべきではないでしょうか。

この問題については、私もまだまだ理解が浅いですが、一生かけて、もっともっと深く考えていかないと、と思っています。

【参考文献】

『哲学事典』平凡社

『哲学・思想事典』岩波書店

『詳解 中医基礎理論』東洋学術出版社

『気の思想』東京大学出版会

『鍼灸医学と古典の研究 丸山昌朗東洋医学論集』創元社

『医学の哲学』誠信書房

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2015.03.07

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

小半夏加茯苓湯と船酔い

小半夏加茯苓湯と船酔い 2

小半夏加茯苓湯と船酔い 3

小半夏加茯苓湯と船酔い 4 参照

では続きいきます!!

前回は生薬の説明をしました。

茯苓は幻のキノコでしたね。

今日はついでと言っては何ですが、キノコもので有名な生薬をもう一つ紹介します。

◆”猪苓(ちょれい)”という生薬

これは、サルノコシカケ科、チョレイマイタケの菌核を乾燥したものです。

別名「猪屎(ちょし)」というぐらいで、イノシシの大便のような、イヤ~な見た目をしております。(苦笑)

性味は淡、甘、平で、帰経は腎、膀胱で、効果は余分な水分を飛ばすこと(利水滲湿)です。

結果的に解熱したり、口渇を止めたり、利尿作用を出したりします。

茯苓と同じようにキノコ軍団なのですが、茯苓との違いとして、猪苓は茯苓よりも水分を飛ばす力は強いが、心の臓、脾の臓にはあまり効かないので、

鎮静作用が発現しにくいという特徴があります。

しかし、これをあまり不用意に使うと、津液を損傷し、腎の臓のダメージになる、だから気を付けて使え、と言われております。

(『本草衍義』や、易水学派の創始者である張元素(12世紀)がそのように述べております。)

◆キノコと薬

ところで、漢方薬に使われるキノコ生薬としては茯苓と猪苓が有名なんですが、他にも霊芝(れいし)や冬虫夏草(とうちゅうかそう)など、

キノコは、薬としてみた場合、独特な働きを持つものが多いようです。

まあ、抗腫瘍作用だとか、制癌作用なんてのが、わりかしセンセーショナルに扱われやすいですね。

(これはちょっと問題だと思いますがネ。。。)

キノコというのは菌類です。

かの南方熊楠も熱心に研究したという菌類、というのは、自然界では実はけっこう特殊な存在なんだそうです。

参考wiki【菌類】↓↓

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8C%E9%A1%9E

【キノコ】↓↓

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B3

〇

僕の出身は群馬です。

小さい頃、身の回りのオジサンには山菜取り、キノコ狩りを趣味にしている人が何人かおりまして、毒キノコの怖さをよく聞かされていました。

毒と薬は表裏一体なわけですね。

医者が、毒にも薬にもならないようなことはやったらイカンですな。(笑)

小半夏加茯苓湯と船酔い 6 に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2014.12.12

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

では続きいきます。

前回、自然界と人体を同じものだと考え(天人合一思想)、それを拡大解釈していくと、顔面や腹部といった、人体の「ある一部分」も、全体と同じ、

と考えることが出来、その考えをさらに深化させていった結果、「左肝右肺」となったのではないか、というお話をしました。

これはどういう事か。

我々が非常にお世話になっている、教科書的な本である『臓腑経絡学』の中には、このように述べられております。

”『黄帝内経』における左肝右肺の問題は、易の後天八卦を使うと簡単に解ける”

と。

(P252から省略して抜粋)

これ、ちょっと難しいようだけど、

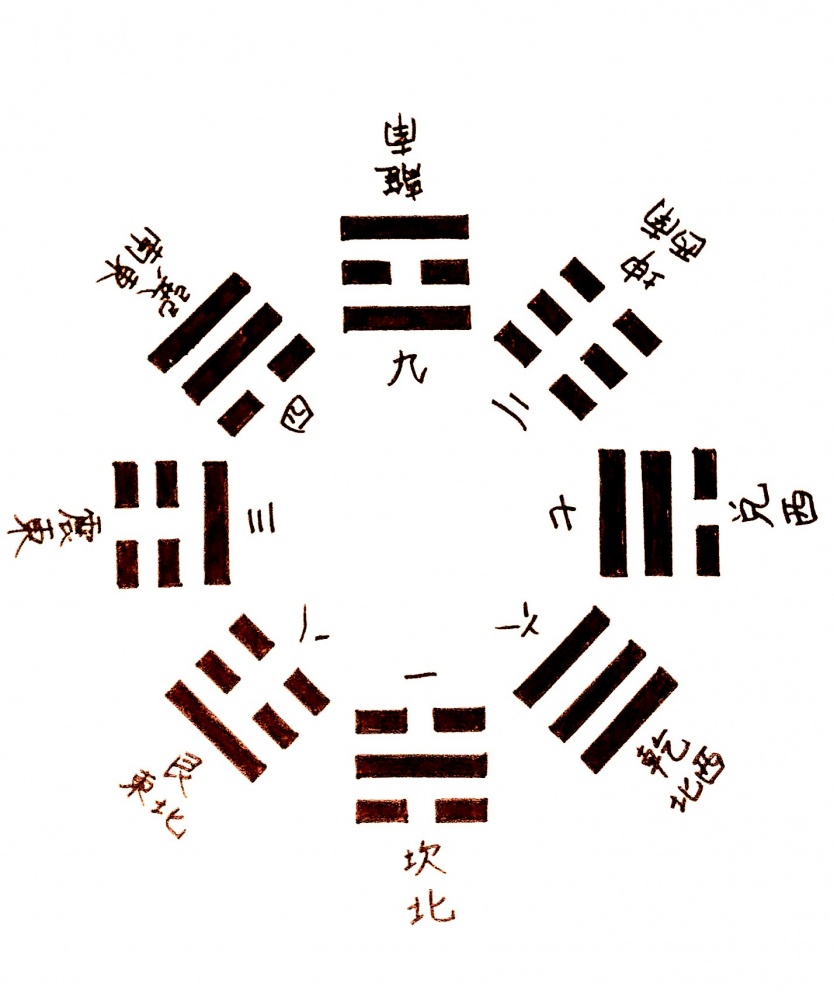

(↑↑「文王八卦圖」をもとに、清明院スタッフ樫部が作成)

「易(えき※)」において、上の図を”後天八卦図(こうてんはっけず)”というのですが、これは要は、自然界の

”陰陽の循環”

を示した図なんだそうなのですが、これをみますと、通常の地図とは上下が逆で、向かって左が東、右が西になっています。

(※易・・・古代中国の様々な叡智を包括した、陰陽論の根本思想、哲学ともいえるもので、周代に始まったといわれる。)

この図の中心に立って、南の方角を向いた状態を考えたら、分かりやすいと思います。

(日本列島で言えば、沖縄の方を向いて東京にに立ったら、左手の方に千葉、右手の方に山梨、って感じです。)

・・・で、四方の方角を五行で言えば、東は木、西は金に分類されます。

てことは、これを五臓で考えれば、東は木だから肝の臓、西は金だから肺の臓に分類されます。

「肝」って何ですか?(その13)

「肺」って何ですか?(その12) 参照

で、この後天八卦図の中心に立って、南を向いている人の顔面とか腹部に、この壮大な図を投影すると、左が東だから肝の臓を示し、右が西だから肺の臓を示す、

という考え方をしたのが、「左肝右肺」の論である、という訳です。

でもこれ、普通に聞いたら、

「おいおい、そんなん、信憑性あんの? 話が荒唐無稽じゃね??」

と思う方がほとんどでしょう。

もうチョイ続く。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.12.12

患者さんの声(睡眠障害、その他不定愁訴)2025.12.05

2025年11月の活動記録2025.12.01

2025年 12月の診療日時2025.11.22

患者さんの声(15年以上メンテナンスで継続通院)2025.11.20

11.22(土)、25(火)、通常通り診療やります!!2025.11.19

2025年10月の活動記録2025.10.29

2025年 11月の診療日時2025.10.15

2025年9月の活動記録2025.10.10

清明院16周年!!!2025.10.01

2025年 10月の診療日時2025.09.20

2025年8月の活動記録2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。