お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2019.04.09

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

最近のお話し

参照

前回書いたように、葛根湯は、桂枝加葛根湯に麻黄を加えたもの。

で、桂枝加葛根湯は、桂枝湯に葛根を加えたもの。

今日は

「そんじゃ桂枝湯は?」

というお話。

・・・これこそ、まさに漢方薬の王様みたいな薬です。

出典はもちろん漢代、『傷寒論』でありまして、『傷寒論』のド頭に出てくるのが桂枝湯です。

また、北辰会会員の必携の書である『袖珍中医四部経典(※)』にも収録されている、清代の名医、呉鞠通の著書『温病条弁』も、ド頭に出てくる方剤はこの「桂枝湯」なのであります。

((※)・・・『黄帝内経素問』『黄帝内経霊枢』『傷寒論』『金匱要略』『温病条弁』がすべて簡体字で収録されている、何とポケットサイズの書。)

数千年の風雪に耐えてきた名方ですね☆

『傷寒論』中の桂枝湯掲載の条文を全てここに拾おうと思うと、あまりにも長くなるのでやめますが、これ自体にもとにかく非常に多くの使い方があり、

バリエーションも非常に多くある、漢方薬の王様です。

『金匱要略』にも、栝楼桂枝湯、白虎加桂枝湯、枳実薤白桂枝湯、鳥頭桂枝湯、柴胡桂枝湯と、様々なバリエーションや使い方が紹介されています。

・・・まあー、それだけ奥が深い薬なので、あまり簡単に語るのは語弊があるのですが、最もポピュラーな使い方は、カゼの初期に使う場合です。

しかし、麻黄湯とは違って、桂枝湯の場合は汗があります。

外から邪気が入ったことによって、体の表面における気血の流れのバランスが崩れて、本来出てはいけない汗が、ダラダラと出てしまっている状態です。

そこで、気血を調和させて、気の流れをよくし、結果的に邪気を散らし、汗を自然に止める薬、という理解が、最もポピュラーでしょう。

また、以前書いたように、桂枝湯は、服用した後に熱くて薄いおかゆ(熱稀粥)をすすれ、と書いてあることも有名ですね。

映画『レッドクリフ』で、感染症にかかった兵士に桂枝を煎じて飲ませているシーンがありましたが、三国志の時代から使われる、超有名な方剤です。

(映画の中でも孔明が言っていたけど、ああいう重篤な感染症が桂枝湯で治るというワケではないよ。)

この桂枝湯の様々なバリエーションについても、いつか気が向いたら書きましょうかね。

〇

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.01.18

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

世の中、インフル狂騒曲ですな。

テレビでもインフルインフル・・・。

ラジオでもインフルインフル・・・。

ネットでもインフルインフル・・・。

そしてお決まりの「予防接種って、意味あるんですか?」っていう、毎年恒例の質問も乱れ飛ぶ。(苦笑)

僕は今年の正月、狭い個室居酒屋で、おそらくインフルに罹患済みであったろう友人二人(飲んでいる時はじゃっかんカゼ気味で、二人とも翌日高熱で寝込んだ)と、

近い距離で長時間飲んでいましたが、まったく罹患しませんでした。(゚∀゚)

患者さんでも、

「インフルエンザなので、2、3日寝て、動けるようになったら治療に行きます。」

というキャンセルの電話をくれる人もいれば、

「インフルエンザなんですけど、診てもらえますか?」

という人もいます。(笑)

東洋医学で、鍼灸でやってくれと言われれば、僕はやります。

インフルエンザでも、あまりにも毒性が強いようなものであれば東洋医学的には「疫癘の邪気」という扱いになるんでしょうけども、毎年巷で流行する、

タミフルやリレンザやイナビルやゾフルーザやラピアクタが効いて、2、3日で回復するようなものであれば、通常の感冒と同じように、『傷寒論』『温病学』の考え方で対応し、

うまくいったケースはこれまでにも数多く経験しています。

基本的な六経弁証、衛気営血弁証、三焦弁証が大事ですね。

ただ、通常の風寒や風熱と比較すると、やはり邪気の勢いが強いのは強いようで、数脈が緩まない、あるいは緩んでもすぐに戻るものは要注意だと思います。

「感染症に鍼灸は効かない!」と、頭ごなしに言われますが、本来は西洋医学とも積極的に協力できるところだと思うんですがね。。。

まあもちろん、こういうものを扱えるだけの学術がないのに触ったら、危険でしかないのは言うまでもないですが。

『傷寒論』『温病学』を読んでおり、六経弁証、衛気営血弁証、三焦弁証について理解し、これを鍼灸で臨床応用出来る鍼灸師が、日本にどれくらいいるかを考えたら、

仕方ないことかもしれませんね。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.01.11

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日、FB上で訃報を目にしました。

このブログでも以前紹介した老中医、鄧鉄涛(とうてっとう)先生が10日の朝、104歳でお亡くなりになりました。

文化大革命と中医学 4 参照

鄧鉄涛先生は、2009年頃から、(一社)北辰会会長、藤本蓮風先生とも交流があり、蓮風先生の御著書である『体表観察学』には推薦の書を書いていただいております。

偉大な鄧鉄涛先生のご略歴について、非常に分かりやすくまとめて下さったので、東洋学術出版社さんのFB記事を許可を得て引用させていただきます。

(以下引用)

鄧鉄涛先生は,1916年,広東省の開平でお生まれになりました。

広州中医薬大学終身教授で,第1回目の国医大師(日本で言えば医師で人間国宝のようなもの)です。

鄧先生は,優れた臨床家・教育家であっただけでなく,中国において中医学全体の発展に多大な貢献を果たしてこられた方で,中医薬事業の発展の節目で何度も重大な献策を行ってこられました。

中国中医界の “魂”であり,精神的支柱でありました。

たとえば,1990年,中国政府が制度改革を実施したとき,中医薬管理局が廃止されると聞いた鄧先生は,ただちに全国各地の老中医の先頭に立って政府に上書を提出しました。

これは,中医界ではよく知られている「八老上書」と呼ばれる上書で,八老とは,鄧鉄涛・方薬中・何任・路志正・焦樹徳・張琪・歩玉如・任継学の8人の老中医のことです。

彼らは,国家中医薬管理局を廃止することはできず,その権限と経費を削減することはできないと述べ,さらに各省に中医薬管理局を設立することを建議しました。

そしてその1カ月後,上書は認められ,国家中医薬管理局は維持されることになりました。

中医学を世界医学として普及させ,さらに中国文化を代表する一つと位置づけ発信している現在の中国の動向を見ていると,この上書の先見性がより際立ちます。

また2003年にSARSが流行した際にも,鄧先生は上書しています。

その上書を受けた当時の呉儀首相は,中医座談会を開きます。

SARSに対し中医が予防治療できる方法であることが強調され,座談会の後,ただちにSARS制圧のために中医が投入されました。

(SARS制圧後に行った鄧鉄涛先生へのインタビューは『中医臨床』98号に掲載されています http://www.chuui.co.jp/chuui/000188.php)

現在,中国では優秀な若い中医師を,経験豊かな老中医に就かせて学ばせる,大学教育と伝統的徒弟教育を融合した教育システムを採っていますが,

それは,広東省中医院で鄧先生が提唱して実施されたやり方がモデルになっているといわれます。

中医学の魂を体現した老中医がまたお一人,鬼籍に入られました。

しかしその精神と経験は,伝統的徒弟教育を通じてきっと若い中医師らに継承されていると思います。

心よりご冥福をお祈り致します。

(引用終わり)

第一回国医大師・・・。

中国政府に上申書・・・。

しかもあの中国政府の方針を変えさせるとは。。。

まさに中医学の巨星ですね。

日中韓に、東洋医学の名医はたくさんおりましょうが、鄧鉄涛先生ほどの先生はいないでしょう。

ご冥福をお祈りいたします。

合掌。

鄧鉄涛先生の詳しい経歴と学術については 国医大師鄧鉄濤 参照

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.19

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

ここまで、たまたま森道伯先生の墓参に行ったことをきっかけに、甚だ簡単ではありますが、日本の漢方の一流派である一貫堂医学について紹介してきました。

墓参に行くと、その名医が実践した医学、その名医の思想、行動、人生に興味が湧き、色々調べていくと、非常に感動することがあります。

墓マイラー 目次 参照

今日、東洋医学が現代日本で行われているのは、先人たちの絶え間ないご努力の上にあるのだということを再認識しますね。

あらためて、

「ナメた鍼は打てねえなー。。。」

という気持ちになります。

〇

最後に、いくつか森先生の臨床でのエピソードを紹介しましょう。

前述したように、森先生は医者であると同時に仏教の僧籍を持つ宗教家です。

もう亡くなることが分かっている患者さんの前では「生死一如」の理を優しく説き、悠々と死を迎えられるように導いたそうです。

浄土宗では”南無阿弥陀仏”ととなえるが、阿弥陀には

阿→生

弥→現在

陀→死

という意味があり、生から死、死から生へと、大自然の生々化育、霊魂不滅、生死流転の理を示すのだということを、患者さんに分かるように、

平易な言い方で説いて聞かせたと言います。

(・・・そういえば、藤本鉄風先生の墓石にも”南無阿弥陀仏”と刻んでありましたね。)

また、とある肺病の青年がもう助からない状況であり、本人が、どうしても肺病で死にたくない、と日々苦悩、懊悩していた時、森先生は

「これは絶対に肺病ではない、必ず治してあげるから。」

と伝えて、毎日のように往診に行ったそうですが、暫くして、その青年はついに亡くなってしまったそうです。

亡くなった日、森先生はいつもと変わらない様子で泰然と往診に来て、つかつかと青年の亡骸に近づき、いつも通り脈を診て、腹を診て、

「病はすっかり治ったよ、もうすっかり治った。」

と、何度も何度も、その青年の亡骸に、繰り返し語りかけていたそうです。

患者さんの家族や、ちょうどその場に来ていた西洋医は苦笑していたようですが、僕的にはこのエピソードにはシビレましたね。( ゚Д゚)

これは僕からは浄化に思えます。

魂に語り掛けてたんでしょう。

森先生は、この青年の霊魂をも、診ていたんだと思います。

西洋医に「肺病」と言われ、「もう助からない」と言われたこの青年の苦しみ、無念を浄化していたんじゃないでしょうか。

すぐ横にご家族がいて、西洋医がいる状況下でこれをやるとは・・・、森先生の魂自体が、永遠に不滅だね。

僕も在宅医療を始めて15年以上、これまで多くの患者さんを見送ってきましたが、このエピソードはなかなか、考えさせられるものがあります。

東洋医学の名医はホントに凄い。

・・・このシリーズ、これにておわり。

◆参考文献

『漢方一貫堂医学』矢数格

『漢方一貫堂の世界』松本克彦

『森道伯先生 生誕百年祭 記念文集』仁性会

『漢方医術復興の理論 改稿版』竹山晋一郎 他多数

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.17

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

一貫堂医学が今日まで大きな影響力を持っている原因の一つとして、昭和漢方界の中心人物であった矢数道明先生と、その兄君である矢数道斎(格)先生が、

創始者・森道伯先生の弟子であったことが挙げられます。

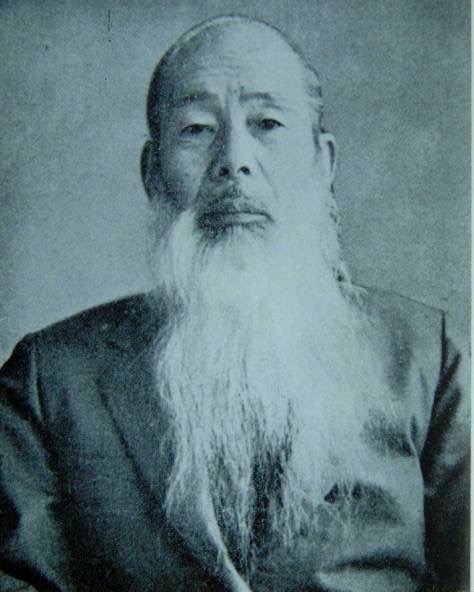

因みにこちらが矢数道斎(格)先生。

↑↑ インパクト満点、一度見たら忘れないお姿ですね。

(矢数芳英先生(道斎先生の弟君である矢数道明先生の御令孫)よりご提供いただきました。)

矢数格先生は明治26年(1893年)茨城県生まれ、はじめ海軍の軍人を志し、中学に入るも、スパルタ式の無茶苦茶な運動をやり過ぎて、3年の時に体を壊し、

マラリアに罹り、生死を彷徨う。

この時、有名病院から専門病院から、どの医者に行っても一向に良くならず、何を食べても、何を飲んでも吐いてしまい、全く飲まず食わずの状態が続いており、

終いには吐血して、余命宣告までされる始末だったようです。

そこで森道伯先生の噂を聴き、藁をもすがる思いで、骸骨のようにやせ衰えた体で上京し、診察を受けると、僅か2週間で、天丼が食えるほどに回復したそうです。

因みにこの時に、

「この薬が胃に入るようであれば治してやる。」

と仰って、森先生が使った方剤は五積散だったそうです。

(そして五積散の出典は『和剤局方』です。)

マラリアというのは東洋医学では「瘧(ぎゃく)」とか「瘧病」とよんで、古くは『黄帝内経素問』の「瘧論(35)」「刺瘧(36)」の中で詳細に認識されていますし、

『金匱要略』の中にも出てきますし、その後の歴代医家も多くの研究を残しています。

現代中医学でもマラリアを様々に分類し、治療法を提示していますが、「五積散」という選択肢は僕が探した限りでは提示がありませんでしたので、

森先生のオリジナル運用法だろうと思います。

よく名医はこうやって、西洋医学的な病名だの、経過だの、症状の軽重だのに振り回されることなく、自分がよく理解している方剤をシンプルに使って、

きれいに治しますね。

五積散は、風寒外感+内傷寒湿の薬で、解表温裏剤と呼ばれるグループです。

因みに、2015年にノーベル医学・生理学賞を受賞した中国人の屠呦呦(ト・ユウユウ)先生の研究は、中国伝統医学で使われている生薬にヒントを得た、マラリアの治療薬「アルテミシニン」の研究でした。

(因みにこの時一緒に受賞したのは寄生虫薬イベルメクチンで有名な日本人の大野智先生です。)

その後、元気になった矢数格先生は田舎に帰り、学を諦めて自然の中で農作業をする暮らしを4年ほどしていましたが、森先生のような漢方医を志そうと一念発起し、

22歳で千葉医専(現千葉大医学部)に入学しました。

当時は、漢方医の道を志すと言うと、学友から

「お前、頭がおかしいんじゃないか?」

と言われたそうです。

(苦笑・・・この時、矢数君を助けようと、署名が集まった、なんていうエピソードもあるそうです。)

まあ今で言えば、突然変な宗教に洗脳されたとか、精神に異常をきたしたとか思われるくらい、東洋医学の評判は地に落ちていたのでしょう。

医学生3年の時、再び無理をして体を壊し、肺炎まで起こし、入院する羽目になってしまいました。

その時に友人が森先生に電報を打ってくれて、知らせを受けた森先生は、夜中に東京から千葉の病院まで薬を持って往診に来てくれたそうです。

そして、病院のストーブで漢方を煎じて、飲ませると、

「こんなところにいたら殺される。わしが家に連れて行って看病する。」

と言って強引に矢数先生を東京の家に連れて帰ってしまい、本当に治してしまいました。

(このエピソードで思うのは、森先生は、矢数先生の才能に気付いていたんだと思います。)

この時、森先生が使った処方は升麻葛根湯に長ネギを加えて煎じたものだったそうです。

升麻葛根湯は、後にスペインかぜにも使った処方でしたね。

(しかしこの場合は長ネギ(葱白)を入れているところもポイントかもしれませんね。)

升麻葛根湯の出典は宋代の『小児薬証直訣』(1119)の付録である『閻氏小児方論』であり、効能は辛涼解肌、透疹解毒であり、葱白は長ネギの白い茎の部分のことで、

散寒解表、通陽の効能がありますので、肺炎の熱をとり、表は温め、内外に陽気を通じさせる、というイメージでしょう。

この信念、ハンパないですね。。。(゜o゜)

僕も現在、北辰会や東鍼校など、東洋医学教育に”端くれ”として携わっていますが、何といっても、この医学に本気になれるのは、こういうリアルな経験、感動が一番いいですね。

森先生の中では「治るか治らないか」に関する明確な物差しがあり、それを運用しただけのことでしょうが、これをしっかり持っているかどうかが非常に重要だと思います。

森先生は平生、

「わしに西洋薬を使わせたら上手に使ってみせる。」

と言っていたそうで、自分なりの評価の物差しがハッキリしていてブレなければ、どんな薬、どんな処置でも的確に分析できる、という意味からの言葉だと思います。

次回、森先生の臨床エピソードで「僕的に」印象的だった話を紹介して終わりましょう。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.15

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

さて、マニアックな話、ドンドンいきましょう。

ドンドン読者を置いていきます。

そしてみんな離れていって、終いには一人になりそうです。(爆)

・・・ともかくここまで、一貫堂医学における「三大体質・五大処方」について書いてきました。

よく勘違いされがちなこととして、

「一貫堂って、全ての患者を3つの体質に分類するんでしょ?それも全部実熱でしょ??そんなん、無理あるっしょ~~!!(;’∀’)」

というミスリード。

普通に考えて、そこだけ切り取って、名医・森道伯を語れる訳ないですね。(・ω・)ノ

矢数道斎(格)先生のまとめた『漢方一貫堂医学』には、森道伯先生のほぼ晩年の3年間のカルテに使った方剤が集積して一覧表にしてありますが、

当然ながら「それ以前の」数十年がある訳です。(笑)

まあ、色々な症例やエピソードがあると思うんですが、有名なのは「スペインかぜVS森道伯」のエピソードでしょう。

まず「スペインかぜ」を簡単に説明しますと、1918年~1919年(大正7年~8年)にかけて起こった、アメリカ発の強毒性インフルエンザのパンデミック(世界的大流行)です。

アメリカ発なのにスペインかぜと呼ぶのは、情報源がスペインだったから、だそうです。

ちょうどこの時は第一次世界大戦(1914~1918)の末期であり、このスペインかぜが大戦を早期に集結させた要因の一つである、という見方もあるぐらいの大事件であったようです。

そのくらい被害は大きく、全世界で5億人が感染、死者は5千万人~1億人、とも言われています。

日本にも被害が広がり、現在タレント論客として活躍している竹田恒泰さんの曾祖父君にあたる竹田宮恒久王をはじめ、多くの日本人が感染しました。

この時、森道伯先生はスペインかぜを3つに分類し、

胃腸型・・・香蘇散+茯苓・白朮・半夏

肺炎型・・・小青竜湯+杏仁・石膏

脳症型・・・升麻葛根湯+白朮・川芎・細辛

で治療し、たいへん効果を挙げたそうです。

これらも、現在でもよく使われる、割かしなんてことない処方なんですが、この処方からしても、決して実熱のみを重視していたなんて思えません。

スペインかぜの弁証論治を、非常にシンプルな形に落とし込んだように見えます。

因みに各方剤の出典は、

香蘇散は北宋の国定処方集である『和剤局方』、

小青竜湯は後漢の張仲景(150?-219)による『傷寒論』、

升麻葛根湯は『閻氏小児方論』という本が出典で、有名な葛根湯の変方かと思いきや、やや似て非なる配合の薬です。(笑)

僕のPCに入れてある『東洋医学辞書』では

葛根湯は葛根5.0・麻黄・大棗各4.0・桂枝・芍薬・生姜各3.0・甘草2.0

升麻葛根湯は葛根5.0・芍薬3.0・升麻・乾生姜各2.0・甘草1.5

と出てきますが、『中医臨床のための方剤学』では

葛根湯は葛根12g・麻黄、生姜9g・桂枝、炙甘草、白芍、大棗6g

升麻葛根湯は赤芍6g・升麻、葛根、炙甘草3g

と、ずいぶん違います。

こういうの(同じ方剤名でも時代や文献で構成生薬が違う)も、方剤学のややこしいところですね。(苦笑)

まあともかく、

香蘇散は風寒表証+気滞の薬で、現代ではストレスからくる肩凝りだの胃もたれだのといった、肝鬱や肝胃気滞によく使われる薬です。

小青竜湯は風寒表証+脇下の水飲の薬で、現代では「くしゃみ三回小青竜」な~んていう、実に胡散臭い謳い文句があって、花粉症によく使われる薬なんですが、

何も考えずに長期服用すれば徐々に内熱が籠っていき、別の病を形成します。(~_~;)

西洋薬と比べて、副作用がなくて眠くならないから助かるわ、な~んつって、冬から春に長期服用している患者さん、ホントに多いです。

升麻葛根湯は、小児の麻疹(はしか)の薬として有名で、肺胃の熱毒を叩く薬です。

これらを強毒性のインフルエンザに巧みに応用した訳ですね。

・・・まあいずれにせよ、よく後世派と言われる一貫堂ですが、古方派の使うような方剤も臨機応変に臨床応用していたことが分かります。

(そういえば後世派、古方派についても書いてなかったですね。いい機会なんでこれが終わったら書きましょう。)

次回、感染症に対する東洋医学の考え方を書きます。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.13

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

前回、三大体質の最後である「解毒証体質」について簡単に説明しました。

前回書き忘れましたが、一貫堂では、この解毒証体質というのは、遺伝的要素も多分にあると考えているようです。

(だから幼児期に治療に着手することを重視してる訳ね)

まあよく言われる、「胎毒※」ってやつですね。

※胎児の間に母体から受けるあらゆる毒(病理)の総称

・・・で、実際に解毒証体質であることの診断は、基本としては望診において

浅黒い(くすんだ)皮膚の色

であり、

体格はやせ型か筋肉質、

腹診において

腹筋の緊張強く、過敏であり、特に肝経上の緊張と、肝臓部(右季肋部)の腫大があること

が重要だそうです。

さらに、小児期の「柴胡清肝散」がフィットするパターンであれば、脈診では緊脈が中心で、頚が細く、胸が狭い、腹診ではくすぐったがる、などの所見が顕著であり、

青年期の「荊芥連翹湯」がフィットするパターンであれば、望診での皮膚の色はよりどす黒く、腹診では肝経上に加えて陽明経上~心窩部にも緊張がきつく、

「竜胆瀉肝湯」のパターンでは脈診上、緊脈の他に”中湿の脈”と言われる、”ボカリボカリ”とした脈を打つ、と言われており(まあこれは難しく考えず、普通に「滑脈」のことじゃないかな、という気がしますが)、

腹証では肝経上の緊張以外に臍周~下腹部の緊張を認めるそうです。

・・・で、これを鍼灸で考えるとどうか、という話ですが、そもそも「解毒証体質」では大枠として「肝の臓の解毒の力」に着眼し、これを高める訳ですから、

治療方針は「肝の臓を上手に調整すること」に他なりません。

ただ、東洋医学のいう「肝の臓」に、生理作用としての「解毒」は特に謳われていません。

しかも東洋医学の概念には「結核毒」なんていう考え方もありません。

(そもそも”細菌”という考え方がない訳ですからね。)

東洋医学では、感染性の強い病原菌に関しては「疫癘(えきれい)の邪気※」という考え方をします。

※感染力や毒性が極端に強い病邪のこと

このように、このブログ上で、かつて再三再四に渡って述べまくったように、東洋医学の言う「肝の臓」と、西洋医学の言う「肝臓(liver)」はまったく違うもの、

と考えた方がいいので、ここを混同しないように、厳に注意したいですが、東洋医学的な「肝の臓」には「疏泄、蔵血」という重要な生理作用があり、

これが失調すれば、要するに西洋医学の言う「免疫力が低下した」状態になりますので、結核その他の感染症には罹患しやすくなるでしょうし、

逆に「肝の臓」の機能を上手に賦活化することが出来れば、結果的に体内の毒素(病理産物)を排出しやすくなりますので、まあ、東洋医学のいう肝の臓には、

「疫癘の邪気」を無害化、無毒化するような、一定の「解毒能」があると言っても、過言ではないと思います。

ただ、何度も言うけどこの辺の、概念の混同には、ホント注意した方がいいです。

(双方の意味をキチンと分かった上で、方便として運用するならいいけども)

かつて『あはきワールド』にも書きましたが、「肝の臓の機能調整」は臨床上、北辰会が最も重要視するところです。

北辰会方式では、肝の臓を調整するには数多くのパターンを持っていますが、まあそれについては、

等の書籍を精読してください。<m(__)m>

(文字クリックでamazonページへgo!)

一貫堂の言う「解毒証体質」へのアプローチでは、北辰会が持つ肝病治療の多くのパターンのうちから、温清飲的なアプローチ、つまり、肝血の不足に配慮しながら、

肝気実、肝の実熱を捌くように配穴処置をする、ということですね。

(まあ北辰会の先生でなくても、プロの鍼灸師であれば色々な配穴が思いつくでしょう)

・・・ところで、現代では結核の患者を東洋医学で診る機会はほとんどなく、温清飲にしても、そのもとになっている黄連解毒湯にしても、現代では

慢性で難治性の「アトピー性皮膚炎」の患者さんで使用している患者さんが少なくありません。

これが上手くフィットせずに、あるいは、最初は良かったけど、ある段階から全然効かない、または悪化する、という患者さんが清明院にチラホラ見えますので、

これに関しても、重要なことなので少し解説しておこうと思います。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.10

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

一貫堂医学について 2 参照

・・・さて今日は、森道伯の一貫堂医学の言う三大体質の二つ目、「臓毒証体質」について掘り下げます。

「臓毒証体質」とは、風毒、食毒、梅毒、水毒の四毒に侵された体質、だそうです。

この四毒を少し詳しく言いますと・・・、

「風毒」とは、ここではあらゆる病のもととなるようなキツイ邪気のことを言っているようです。

「食毒」とは、そのまんまですが食べ物の毒、それも急性の中毒ではなく、慢性の毒とも言えるもので、要するに肉食中心の偏った食生活や、

暴飲暴食の過剰な栄養だったり、また現代であれば加工食品や添加物などによる 内臓機能の低下なども広く含まれる考え方だと思います。

「梅毒」というのは性感染症で有名なあの梅毒で、現代では残念ながら増加傾向だそうです。

「水毒」というのは腎機能が低下して不要な水分の排出が滞って、水滞(浮腫みも含む)が起こったもののことを指しているようです。

この「四毒」が体内に蓄積し、単一に、あるいは複合して、健康を害しているようなものを、「臓毒証体質」と名付け、

これらすべてを「防風通聖散加減」で治療していた、というワケです。

この体質のものは、ガッチリしていて若いうちは丈夫だが、壮年期になると癌や脳卒中、痔疾や腎疾患を起こすと言われます。

診断は望診、脈診、腹診であり、

皮膚は黄白色、脈は実脈や堅い脈が中心で、腹は全体が堅いか、あるいは全体が軟満しているか、

だそうです。

防風通聖散は、以前このブログでも紹介した金元の4大医家の一人である劉完素(1120-1200)の著作である『黄帝素問宣明論方』(1172)に出て来る方剤で、

もともと熱のこもりやすい人が風寒邪に罹患し、「表裏ともに実」になったものに使う方剤と言われます。

実はこれ、近年になって”やせ薬”みたいに言われて、「ナ〇シトール」だの「コッコ〇ポA」とかいう商品名がついて製品化されています。。。

(しかし、痩せたいからといって安易に使用するのは、危険極まりないので絶対にやめましょうね。)

まあ、こういうものがよく売れるぐらい、安逸過度や暴飲暴食で実熱証、毒素をため込んでいる人が多いというのは、森道伯先生の晩年の、

第一次大戦後の、未曽有の好景気であった大正~昭和初期の日本と似ているのかもしれません。

しかし、私もたまにのぞかせていただき、勉強させていただいている、山口の村田漢方同薬局の村田恭介先生は、そのブログの中で、

「特殊な状況においてしか使う必要のない、まして現代においては全く必要のない、支離滅裂に近い配合」

と断じておられます。(笑)

・・・うーん、この辺、漢方家からしてどうなんでしょうね。

まあ、防風通聖散の方意を見ると、表は風邪邪実、裏は腸胃の湿熱の実、で、表は疏風して裏は清利湿熱で、表裏双解剤、というわけですから、鍼ではどうやるのが近いでしょうかね。

外関や合谷やりながら、上廉で下すような感じ?しかも養血や和中の穴処も加える??

あるいは上腹部の沈んだ実をややキツ目に瀉すか??

(これだと難易度は高いね。)

まあ、確かなのは、防風通聖散も、単に痩せようと思って長期に服用するなんてのは、バカ丸出しだね。(苦笑)

毎日、メシ減らして走ってりゃ、絶対痩せます。

漢方薬のそういう使い方を聞いたら、天国で森道伯が泣いているでしょうな。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.07.05

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら !!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

清明院の患者さんの中には、西洋医学の畑で働いている患者さんが結構います。

医師、看護師、柔整師、病院の受付さんなどなど。

こういう人たちが、清明院の治療を受けて楽になると、なかなかのカルチャーショックのようです。(笑)

半信半疑が信用信頼に変わる瞬間。

最高の瞬間ですね。

これは僕もそうでした。

この世界に入ってすぐの頃、喉が痛いのが、足に一本鍼して劇的に取れた瞬間の感動、お酒を飲み過ぎて気持ち悪いのが、足に一本鍼して、

吐きもせずに劇的に楽になった時の感動。(笑)

東洋医学を志す者でも、カルチャーショックを受けるくらいですから、西洋医学をやってきた人にとっては、尚更でしょうね。

鍼が本当に効くのかを考える時に、論文を読むとか、世界情勢を調べるとかも結構だけど、自分が本当に困っているような症状を持った時に、

あえて鍼にかかってみるというのは、いい方法だと思います。

(ただまあ、西洋医学ではあっけなく楽に出来ることが分かり切っているような感染症とかではなく、ですかね。)

そもそもの世界観、当然人体観、疾病観を異にするという、全く根本哲学の違う、「もう一つの医学」。

これが世の中には実際にあり、しかもたいへん有用であることを、西洋医学しか知らない人に、もっともっと知って欲しい。

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.03.01

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

では続きいきましょう。

◆意識障害の西洋医学的分類

西洋医学でも、通常の意識障害と、一過性の意識障害(失神)を区別して考えるようです。

僕はもちろんながら、西洋医学の救急医療に関しては、ズブの素人ですので、いくつかのサイト様と書籍を参考に、自分なりに調べさせて頂きました。

もしおかしいところがありましたら、是非ご指摘ください。

救急医療においては、意識が戻った後も、何らかの認知障害等が残っている場合は、「意識障害」とし、一過性の失神とは区別するそうです。

当たり前ですが、救急外来では非常によく遭遇する症候だそうです。

救急搬送患者の1割以上だそうです。

・・・まあ、意識障害というのは、結論から言えば「脳の血流の異常」で起こるわけですが、それが一過性のものと、遷延するものでは、病態が異なる、という訳です。

「一過性意識障害」に、明確な定義はないようですが、来院した時点で意識が戻っているかどうかで判別するそうです。

病態に関して、頭部の大きな外傷や、脳卒中では勿論ですが、一過性に意識が消失し、すぐに戻るものについては急な血圧低下(神経反射、不整脈、出血、感染症)による脳の血液循環異常、

低酸素血症、高炭酸ガス血症、低血糖、電解質異常、肝性脳症、尿毒症、低体温、高体温、中毒が考えられるそうです。

(たくさんあるな~。。( ゚Д゚))

上記は脳だけでなく全身性の病態で、一過性の意識障害の7割(!)を占めるそうです。

また、脳局所に限定した疾患では、てんかんやくも膜下出血が2割だそうです。

十数年前に私の親戚が起こしたのは脳腫瘍によるてんかん発作でした。

また、以前職場の同僚が、クモ膜下出血を起こしたことがありました。

あれも怖いですね。

まったく元気に見える人が、ある日急激に倒れてしまう、本人はもちろん、周囲も非常にショックを受ける病気です。

救急では、この意識障害がてんかんなのか失神なのかを、まずは考えるそうです。

失神では、血圧低下による脳全体の虚血に伴って、抗重力筋の緊張が一気に低下するので、転倒時に受け身が取れずに、2割以上の患者が頭部や顔面の外傷を伴うそうです。

この外傷が、致死的な外傷になることもあるそうです。

こないだ、先輩が風呂場の脱衣所で倒れた時は、たまたま段差のあるところに頭が来ていたので、打たなかったのですが、抗重力筋の緊張が一気に緩むというのは、

まさに操り人形の糸を一気に切ったような、勢いのいい倒れ方ですね。

あの倒れ方で、もし頭部の下がコンクリートだったら、確かにヤバかったと思います。

今回の、先輩の時もそうだったし、以前、新幹線の中で中年の男性が僕の目の前で倒れたのを見たことがありますが、その時も、まさにそういう感じ(受け身なし)で、

その中年男性は真後ろに倒れたため、床に強く後頭部をぶつけており、非常に肝を冷やしました。

(新幹線の通路部分はビニール製の床(いわゆるクッションフロア)であり、コンクリートほどは固くないので、大きな頭部外傷はなさそうでしたが、凄い音がしました。)

また、西洋医学では血圧低下の原因を診断することが重要なんだそうで、体内の組織の物理的異常である器質的疾患(心臓・大血管疾患、消化管出血、脱水、アナフィラキシー、パーキンソン症候群、シャイドレーガー症候群、糖尿病、特発性起立性低血圧症)

が関与していた場合に、治療対象になるようですが、これはなかなか素人や専門外の医療人が現場で咄嗟に見分けるのは難しいのではないでしょうか。

(しかしたくさんあるな~( ゚Д゚))

器質的疾患の関与がない場合は、多くは治療せずに経過観察、ということになるようです。

(器質的疾患があるかどうか調べるのに、呼吸等、生命維持をしつつ入院して検査を重ねていく、てパターンもあり得るわけですね)

器質的疾患がない場合に多いのは迷走神経反射ですが、この場合は予後良好だそうです。

(不幸中の幸いパターンですね)

次に多いのは、不整脈等の心原性の失神だそうですが、この場合は予後が悪く、心臓性の突然死の前兆とも言われるそうなので、注意が必要、となります。

他に起立性低血圧、薬剤誘発性(飲酒後も含まれる)、他にも原因不明のものもあるようです。

また、失神と、一過性の脳虚血発作(TIA)が誤診されることが多いそうで、失神は「脳全体の」一過性の血流不全が起こるものであるのに対して、

TIAは「脳の一部分が」一過性の虚血を起こすことによるもので、意識障害の他に回転性のめまいや複視、片麻痺、小脳失調などの神経症状が出るのが特徴で、

症状が一過性の意識障害のみであればTIAとは考えにくいそうです。

上記を踏まえると、今回の先輩のケースでは、西洋医学的には、調べてないから分からないけど、器質的疾患がないとすれば、

飲酒後(ある意味薬剤性)の一過性の失神(迷走神経反射?)

ということで、予後良好の失神であり、事なきを得た、ということになるのでしょうね。

・・・まあそれでも、一過性の意識障害を経験したら、念のため、心臓(心電図)や脳(CTなど)に関しては調べておいてもいいんじゃないかとは思います。

本人はともかく、ご家族としては不安ですしね。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール