お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2011.06.07

「忙殺(ぼうさつ)」という言葉・・・。

聞いたことある方も多いと思います。

な~んか、やーな響きですねえコレね・・・。

要はこれ、忙し過ぎ、という意味なんですが、毎日患者さんを診ていると、まさに「忙殺」されている患者さんが多くいらっしゃいます。

いくら若くたって、朝起きた瞬間から夜寝る瞬間まで働いて、土日も何かしてたら、体に不調が起こって当たり前です。

それも、僕のように、好きと思えることをやっているならまだしも、嫌いな仕事を、嫌いな同僚や上司や後輩とやっているとなれば、

肉体、精神ともに、あっという間にボロボロになりますよ・・・。

コレ、当たり前です。

初診の問診の際、まずそのことを患者さん本人がキチッと理解するまでに、けっこうな時間を要することがあります。(苦笑)

・・・まあ、そういう人は自分の体力や精神力を過信している面があると思います。

また、あきらめモードになってしまっている面もあるかと思います。

人間は自然の子供。

東京のど真ん中の、この不自然極まりない環境に置かれ、そこで1日中パソコン作業やら人間関係のイザコザやら、不自然なことばっかやってたら、

そりゃ病気になりまっせ。

まず、今自分が置かれている環境が、自分自身のキャパオーバーになってないか、よくよく点検、理解しておく必要があります。

そこに冷静で確かな認識が持てるだけでも、だいぶ違うのです。

〇

自分自身で選択してきた時間です。

自分自身で選択してきた環境です。

だから、自分自身でいくらでも管理出来るはずです。

どうにもならない、ということなどないのです。

どうにもならない、は思いこみです。

あきらめちゃあいけません。

一度きりの人生、「忙殺」されずに、楽に生きましょう。

愛すべき読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2011.03.15

今回の地震に関するあらゆるニュース、速報というのは、被災者の方々はもちろん、日本国中、世界中の一大関心事です。

みんなテレビやラジオ、インターネットを駆使して、リアルタイムであらゆる情報を得て、現在の状況について色々と判断していることと思います。

しかし、多くのテレビ番組を見ていて思うのは、いたずらに不安を煽るような映像、演出をちょっとやり過ぎてないか?ということです。

・・・こう感じるのは僕だけでしょうか?

泣き叫ぶ声とともに、長年住んだ家が流されていくあの映像、僕もそうですが、皆さんの目にもはっきりと焼き付いていることと思います。

清明院の患者さんの中には、精神的に非常に敏感な患者さんも多くおられます。

そういう方が、何度も何度もあの津波の映像や、地震が来たときの人々がパニックになっている映像、

地震後の混乱で怒号が飛び交うような映像や、泣き叫ぶ声が入った映像などを見せられたら、具合が悪くなって当たり前です。

僕自身、

「こんなのを何回も何回も流してどうすんの??不安になるだけなんですけど・・・。」

「なんかこの演出の仕方、人の不幸を面白がってないか・・・?」

と思ってしまうような映像が、繰り返し繰り返し流されていました。

・・・原発の件に関しても、さかしらに不安を煽りたてるような言い方ばっかりで、具体的に原発から何キロの位置が現在どれぐらいの濃度で、

その場合はリスクがどうで、今後どうなっていくと考えられるか、原発から遠く離れた東京にいる我々が、何をどうしたらいいのかについてはイマイチ見えてきません。

普段からの政府やマスコミに対する不信感も大いに影響し、日本政府の発表や専門家の発言などについて、ネットなんかでは、

「ウソっぽい!」

とか、

「なんか隠してる!!」

とか言って、全然信用しない始末・・・。

これじゃあ、メディアを駆使して最新情報を得ておく意味なんてありゃしません・・・。

海外メディアが在日外国人に対して、日本からすぐにでも離れるように呼びかけているから、本当はもっともっとヤバいのでは・・・、とか、

何で無条件に海外メディアが言うことは正しくて、国内メディアがウソ、という判断になってしまうんでしょうネ・・・。

今日みえた患者さん曰く、

「ニュースや地震特番見てると気分が悪くなるんで、子供番組とお笑いのDVD見てました。」

とのこと。

それもまた極端な話だけど、無理もないです。

じっとテレビを見ていてネガティブになっちゃって具合悪くしてるぐらいなら、その方がまだマシです。

不安な人々を勇気づけたり、明確で建設的な内容ならともかく、不安を煽ったり、人の不幸をわざわざ誇張して表現するような映像や演出には、

憤りさえ感じることがあります。

この裏には、「視聴率」というものばかり気にして、「人の気持ち」というものを軽んじるという、テレビ側の真の態度が隠されているような気がします。

何か騒ぎがあった時に、いつもこのように批判されてしまう政府、マスコミの「平素からの」あり方、どうにか改善していただきたいものです。

P.S

枝野さん、顔色からして、無理し過ぎでしょ・・・。あれは寝かせてあげるべきです。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2010.12.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話・・・

ではでは、続きいきます!!

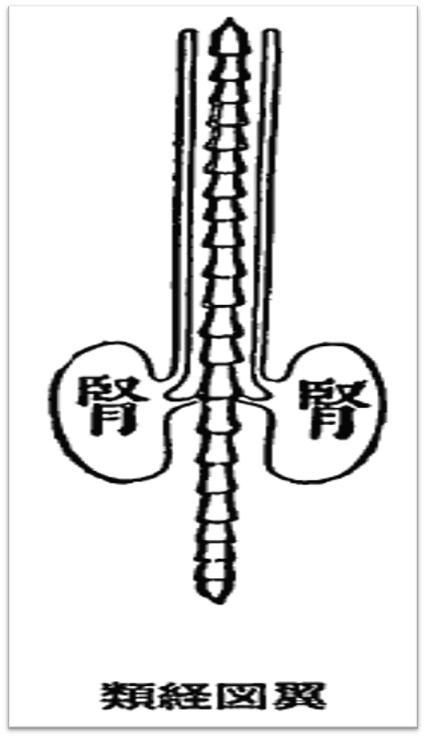

☆腎の形と位置

まずは東洋医学的な「腎の臓」の”形”と”位置”を見ていきましょう。

↑これが、東洋医学の言う「腎の臓」の図です。

(中国明代、張景岳『類経図翼』より)

「相変わらず、テキトーな・・・。」

と思う方もいらっしゃるでしょうが、このように、ザックリとした図にしていることに、むしろ大きな意味があると思っています。

東洋医学の言う「五臓六腑」というのは、そのほとんど全てが、背骨にくっ付いてぶら下がっている、と説きます。

(だから位置が大きくズレない、と考えていたのかどうかは分かりませんが。)

しかし、実際にその臓腑の図を見てみると、背骨との関連性をえらい強調した図になっているのは「腎」のみです。

(上の図でも、背骨と直接連結していますネ。)

ちなみに、「腎の臓」は、腰の部分の背骨(腰椎:ようついの2番)に付着している、と説かれています。

これは、「腎の臓」に異常が起きると、特に腰骨に変形などの異常を起こしやすい、ということを示しているのだと思います。

これについてはまたあとで解説します。

・・・まー、以前にも書きましたが、麻酔もない、精巧な手術器具もない時代に、東洋医学の医者達の興味はもっぱら、

「いかに人体の”機能”を整え、病を治す、あるいは予防するか。」

だったはずです。

また、

”人は自然の子供”

あるいは

”人は小宇宙(ミクロコスモス)”

であり、

”人と自然は一体不可分(天人合一思想)”

という思想的背景から、医療者側の観点からは、あまり病人をばらしていじくりまわすべきでない、あまり傷つけることなく、病人の「治る力」を最大限フル活用して治すべきだ~!

・・という考え方もあったのかもしれません。

・・・誤解されたくないので付け加えておくと、西洋医学の、外科手術の技術は言うまでもなく素晴らしいです。

東洋医学には出来ないことが、外科手術なら出来る、早い、という場面も大いにあるでしょう。

しかし、だからと言って全ての面での優劣を語ることは出来ません。

東洋医学にしか出来ないことも大いにある、と僕は思います。

これまでにも、腰椎椎間板ヘルニアや、脊柱管狭窄症など、腰の骨が異常を起こし、腰痛、坐骨神経痛を引き起こす病気で、整形外科医から、

「もう手術をするしかない。」

と言われた患者さんが、手術という選択肢を拒否して鍼治療を開始し、結果的に手術を回避することが出来た症例を、何例も経験しています。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.11.19

これまでのお話・・・

「五行(ごぎょう)」って何ですか?(その1)

「五行」って何ですか?(その2)

「五行」って何ですか?(その3)

ではでは、続き、いきます!

◆「陰陽」と「五行」の合体

もともと別々であった「陰陽論」と「五行論」は、今から約2300年ほど前、鄒衍(すうえん)という思想家によって合体させられた、と考えられています。

ではどのように合体させたかと言うと、五行(木火土金水)の中の、

木と火を陽に、

金と水を陰に、

土は陰と陽、両面ある、中間的存在、

という風に「五行」を大きく「陰」と「陽」に分類し、さらに、

木火土金水それぞれが持つ”意味”を押し広げて解釈し、それぞれの力関係をも説明

したのが始まり、とされています。

(『陰陽五行説 その発生と展開』P92 陰陽主運説 参照)

その後、この「陰陽五行説」はさらにどんどん、色々な解釈、発展を繰り返し、より細かく、精緻なものとなっていきました。

そしてそれは、自然を解釈するための重要な哲学として、現代に至っても、中国、というより世界を代表する古代自然哲学の一つであり、その価値は、

この高度に発達した文明社会でも失われていないと思います。

(なぜなら、鍼灸臨床家の立場として、ちゃんと”使える”と思うからです。もちろん使い方さえ間違わなければ、ですが。)

・・・その後、この考え方は当然、医学の分野においても応用され、6世紀の中頃には、仏教などとともに朝鮮半島を経て日本にも伝わり、医学はもちろん、

政治などなど、あらゆる方面にまで利用され、中国は中国で、日本は日本で、それぞれに発展していきました。

安倍晴明(あべのせいめい 921-1005)で有名な陰陽道(おんみょうどう)なんかも、この「陰陽五行説」をもとに発展したものの一つです。

(塙書房『日本陰陽道史総説』村山修一著P4 参照)

ちなみに、清明院の「清」とは字が違います。

これ、よく間違われることがあるんですが、”晴明院”なんて、恐れ多くて付けられませんよ・・・。(苦笑)

当院の名前の由来 参照

「陰陽師(おんみょうじ)」という言葉は最近も、野村萬斎さんが主演した同名の映画や、岡野玲子さんの漫画で、ずいぶん流行りましたよね。

ああいうものが非常に注目を集める、ということの背景には、単純に面白いとか、話題性があるとかいうこと以外に、やっぱり現代の科学文明では説明がつかないことに対して、

人々の関心は常にちゃんとあって、それを説明しうる考え方の一つに

「陰陽五行説」

が伝統的にあって、そこには何かあるんじゃなかろうか、という人々の密かな認識、期待を、暗に示していると思います。

なんぼ科学が発達したって、「自然」そのものを作ってしまうことは出来ず、なんぼロボット工学が発達したって、「人間」を作り出すことは出来ません。

宇宙、この地球において、人間は、他の動物と比べれば、相対的に独立しているかに見えますが、どこまでいっても大自然の絶対的支配下からは逃れられず、自然の子供であります。

現代の高度に発達した物理科学文明でも、所詮は自然のごく一部をコントロール下に置いたように見えているにすぎません。

・・・話がそれましたが、次回は五行、それぞれの意味づけを簡単に。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.08.18

前回のお話・・・

「怒りかたの大事」

昨日は中途半端なところで失礼しました。

(苦笑・・・いいとこだったのにネ。)

怒っても相手との関係性が崩れないためには、一体どんな怒り方、どんな関係性を構築すればよいのでしょうか。

☆「怒る」と「叱る」

この2つは、辞書で調べても意味的には大きな違いはないと思います。

しかし、「怒る」の場合は、その対象との関係性はあまり関係なく、「叱る」の場合はその対象が”目下のもの”という、言わば「対象や関係性の違い」があるようです。

例えば「上司が部下を叱る」とか、「親が子供を叱る」と言う方が、「怒る」と言うよりも何となくしっくりきますね。

(笑・・・そうでもない?)

・・・まあとにかく、分かりやすく言うと、

「怒る」は自分の不満や感情を相手にただぶつけること、

「叱る」は相手の行動、言動に対して、ことの善悪をしっかりと理解させること、

と解釈すればいいと思います。

・・・となると、治療者が患者さんに「怒る」時は、一方的に自分の不満をぶちまけるのじゃなしに、患者さんがとった行動や言動に対して、

それを「叱る」と表現した方が正しいかもしれません。

とは言っても、別に僕は患者さんのことを「目下の人間」とは思っていませんので、その意味においては「怒る」でいいのかな、と思います。

(笑・・・まあ、これはどっちでもいいネ。でもここには大きなヒントがあると思います。)

・・・要は、人が人を「怒る時」というのは、明らかに冷静さを欠いた部分があり、「叱る時」というのは、その対象に、

「あなたのした”それ”が間違ったことである、と気付いてほしい。」

という願いが込められた、「怒る時」と比べると、相対的に冷静な行動、と、考えられます。

(「”愛”がある行動」とでも言えば綺麗かしら。)

その”愛”がうまく伝わらないと、せっかく「叱った」のに、相手が、自分が望まない結果になってしまうことが多々ありますねえ?

例えば、子供に反抗される、恋愛が破たんする、離婚する、心の病気になる、などなど・・・です。

ん~、コレはなかなか難しい問題です。

でも、なんだか大事で、壮大な話になってきました。(笑)

なのでこれは何回かに分けていきましょう。

次回は怒り方の技術論。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.06.19

今日も朝からバタバタと臨床臨床・・・。

相変わらず鍼にとりつかれております!

(ありがたやー)

今日はお昼は清明小学校、午後は清明保育園となりました。(笑)

大人はもちろん、小学生も、赤ちゃんも、み~んな鍼でございます!

・・・念のため言っておきますが、清明院では小児には極力、怖がったり痛がったりすることを、無理に押さえつけてやるようなことはしません。

基本的には打鍼か古代鍼という、皮膚に刺さない鍼を用います。

小児というのは、大人に比べて敏感であるため、嫌がるのを無理に皮膚に刺すよりは、こういうやり方の方がよく効きます。

小児も「痛くなく、しかもよく効く」ということが体で分かると、だんだんと自分から

”せんせいはりして~”

って感じになってきます。(笑)

たまに、発熱時や、炎症があまりにもきつくて急いで治療しなくてはならない場合などに、ふつうの鍼(毫鍼)を使う場合がありますが、

その時は本人や親御さんに十分確認した上で行いますし、どうしても嫌だということであれば、無理に行うことはしません。

ですので、小児の患者さんでも安心して治療を受けることが出来るため、清明院には徐々に小児たちが増えていっている訳です。(笑)

医学、医療と言えば西洋医学しかない、東洋医学は怪しい、と思っている大人よりも、彼ら子供の方がよっぽど鍼に素直な反応を示します。

幼いころに、鍼で病気が治ったことのある子供が大人になったら、

「東洋医学なんて怪しい、胡散臭い。」

・・・なんて言うはずありません。

コレは20年後、30年後、必ず大きな波及効果を生むはずなんです。

清明院では、大人はもちろんですが、今後もどんどん子供の病気に取り組んでいこうと思っています。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.06.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話

「脾」の解説を続けます。

☆「脾」と「胃」はセット

東洋医学の「脾」という臓が一番深く関わる臓腑は、何と言っても「胃」という”腑(ふ)”です。

よく東洋医学家の間では、この2者をまとめて、「脾胃(ひい)」と呼んで、生理学、病理学を考えます。

この「胃の腑」については、また後ほど細かく解説しようと思いますが、東洋医学ではこの両者を、

「概念」の上から、

「機能」の上から、

「形態」の上からも、

キチッと分類し、説明しています。

人間の生命維持に欠かせない、毎日のことである「摂食行動」というイベント時には、脾と胃、この両者が非常にうまく協調することによって消化、吸収というスムーズな営みを作ります。

つまり「脾」を理解し、治療するためには「胃」への理解も欠かせない、まさに脾胃は2つで1つ、ニコイチ!!という訳です。

・・・と言っても、今はまず「脾」の方から解説していきます。

まず、人間がものを食べる、あるいは飲む、という行為を行うと、飲食物は「胃の腑」に入ります。

(これはなんとなく、一般的にも理解しやすいですよね?)

すると、ここでまず働くのが「脾」です。

「脾の臓」というのは「胃の腑」に隣接し、密着している臓、と考えられています。

これが、(形態については次回説明しようと思っていますが)刀のような形になったり、馬の蹄鉄のようなU字型の形に変化したりして、

飲食物の入った胃の腑をグイグイと揉む、と考えます。

(まあコレが要は、西洋医学的に言う”胃の蠕動運動”ってやつの、東洋医学的解釈です。イメージしにくいかな?)

そして、このように脾が胃を刺激することによって、飲食物を、胃よりも下に存在する「小腸の腑」「大腸の腑」に送っていきます。

ただ、ここで当然考えなくてはならないのは、単純に入ってきた飲食物を下へ下へ送っていくだけでなく、体にとって必要なものを取り出さなくてはなりません。

それこそが「脾」の最も重要な働きなんです。

要するに脾は「胃の腑」に入ってきた飲食物から体にとって重要な栄養である「気血のもと」を取り出し、なおかつ速やかに大便、小便を作って、

無駄なものが体に溜まらないようにする、「消化、吸収の要」なんです。

だからこの「脾」が弱ると、実に様々な消化器症状を呈します。

腹痛、下痢、便秘、嘔吐、胃もたれなどなど、挙げていけばキリがありません。

そして、「脾」が弱れば、無駄なもの、要らないものが体の中に留まりやすくなりますので、浮腫みやだるさ等の原因にもなり、他の4つの臓にも大変悪影響です。

現代は、戦後の食べるものがない時代とは180度違いますので、食べ過ぎ、飲み過ぎ、あるいは食事の欧米化により「脾」を痛めている人がとても多いように思います。

パンとコーヒー、チョコレート、キャラメル、ファーストフード、コーラ、スプライト、ファミレスでの肉食などなど、これらはすべて、

過剰になると、こぞって「脾胃」をいじめます。

小さい頃から、こういう加工食品まみれの食生活をしている現代の子供が、中年になる頃には、一体どんな「脾胃」になっちゃうんでしょうか・・・。

うちの身内にもいるけど、現代の、あまりにも多いアレルギーベイビー、消化器疾患の増加の大きな一因に、これがあるような気がしてなりません。

やっぱ日本人は白メシとみそ汁、魚と群馬の山で採れた野菜です!(笑)

欧米風の食卓や考え方も「一見」オシャレでスタイリッシュでいいけども、自分がどこまでいっても日本人であることを忘れてはイカンよなー、と思います。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.03.06

僕は毎月一回、大阪で行われる(社)北辰会本部臨床コースに出席しています。

僕は子供のころから、朝早く起きるのが大変苦手なので、前日の土曜日の診療終了後に新幹線で大阪まで行き、会場近くのサウナ(カプセルホテル)に泊まります。

朝起きる時間が自由自在に調節可能な人は、僕にとっては「神」です。(笑・・・単にだらしないだけだね。)

ところで、

「なぜサウナ!?ビジネスホテルにすればいいのに・・・。」

と、たまに患者さんから聞かれます。これ、僕からすると逆に、

「なんで!?サウナの方が安いし、風呂は広いし、何時でもごはん食べれるし、マンガもパソコンもあるし、サウナに来てる疲れたサラリーマン風の人々を観察することによって、勉強にもなるじゃん!」

と聞き返したくなってしまいます。いわゆる「見解の相違」ですな。(笑)

”土曜日の夜に一人でサウナに来る人”というのは、おそらく相当疲れている人です。皆さん厳しい社会の現実と戦っていらっしゃる訳です。

そういう人々の様子をさりげなく、それでいてよ~く観察して、どんな経穴にどんな鍼をすればいいのか、なんて考えていると、あっという間に時間が過ぎ去ります。

東洋医学では医者の五感をフル活用して診断しますので、その方の体格、声の感じ、しゃべり方、動きの様子や筋肉のつき方なんかを見ていると、

「あ、この人左の腰が痛いんじゃないかな・・・?」

なんてことが分かります。(答えはもらえないけどネ。)そして、それがどんな痛みか、いつ頃からか、きっかけは何だったか、な~んて考えていると、非常に勉強になります。

そこで実際に触ったら捕まっちゃいますんで、あくまでも「想像」するんです。そうすると言わば「仮想患者」に対する治療を組み立てるトレーニングになります。

まあカッコよく言うと、「思考実験」ですな。

そんなわけで、今日もこれから大阪のサウナにいく訳です。

・・・なんか、妙に変態っぽいブログになってしまってすいません<m(__)m>

ただ、真面目に東洋医学をやってるだけです(笑)

2010.03.05

もう終わっちゃったけど、3月3日は「ひな祭り」でしたね。

・・・ところでこれ、一体何なんですかね?

ひな祭りになると、お家にはひな飾りをします。

(お内裏さまとお雛さまね)

僕の田舎では、あのひな飾りの大きさが、そのままその家の裕福度を示していたような気がします。

(笑・・・貧乏人の卑屈な思い込みかもしんないけどね。。。)

友達の家は立派な段飾りをしているのに比べ、我が家のひな飾りのあまりの小ささ、みすぼらしさに、子供ながらにヘコんでいたことを思い出します。(苦笑)

これが始まった起源は、はっきりとはしていないようですが、もともと、上巳(じょうし)といって、七草、端午、七夕、重陽の五節句の一つとして、

古くから季節の節目と考えられ、特別視されていたようです。

これが平安時代ぐらいから、雅な「人形遊び」から徐々に発展していったのが、現在の「ひな祭り」のようです。

ここで面白いのが、お内裏さまとお雛さまの「左右」についてです。

明治以前の日本では、「左(向かって右)」に立つ人が偉いとされ、日本でも明治天皇は皇后と並ぶ時「左」に立ったと言われます。

大正以後、西洋化に伴い、天皇も西洋式に「右(向かって左)」に立つようになりました。

現在の天皇も、よく見るといつも皇后さまから見て「右」にいますね。

京都などでは、旧来式を重んじ、左(向かって右)にお内裏様を置く家もあるようですが、一般的には向かって左にお内裏様を置くことが多いようです。

しかしこれ、結論的には、「どっちでもよい」ということらしいです。(笑)

「左右」というのは、相対概念ですよね。

右がなければ左もない、という風にね。

また、あるものから見て「左」にあるものでも、それよりさらに「左」から見たら「右」にあるもの、となります。

東洋哲学では、「左」を陽、「右」を陰と分けます。

日本では、ある宗教の説ですが、「左」は「火だり」、「右」は「水ぎ」が元々の語源とし、認識している考え方なんかもあります。

火と水は「カミ」と読むぐらいで、まさに自然界の「陰陽そのもの」ですよね。

こういう話しをし出すと止まんなくなるのでやめますが(笑)、まあ要はですね、この「左右」のバランスがうまく取れてることが重要なんであって、

どっちが偉いとか、重要だとか、そういう議論はナンセンスなんです。

人間の体しかり、人間関係しかり・・・です!

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2010.03.02

再び、「患者さんの声」をいただきましたので、載せさせていただきます。

20代 女性

症状:頭痛、肩こり、冷え症、手に汗をかく、お腹が張る

私は、子供の頃から頭痛持ちで、1日に2~3回は鎮痛薬を飲みながら生活していました。

これまでも頭痛に良いということは色々とやってきたのですが、あまり効果を実感することが出来ず、

「元々の体質だからしょうがない、頭痛薬は効いているんだから、ごまかしながら付き合っていこう。」

と思っていました。

そんな折に偶然清明院を知ったことがきっかけで、HPを拝見し、院長先生のアツいブログを拝読し、

「もしかしたらこの先生なら治して下さるのでは・・・。」

と思うところがあり、思わず予約を入れました。

丹念な問診と触診の末に手首に鍼を1本。

目で確認しないとどこに打たれているのか分からないくらいの感覚です。

鍼治療を受けるのは初めてでしたが、痛い、怖いといったイメージからは程遠く、むしろ心地いいとさえ感じられたことが驚きでした。

私の場合は治療翌日から劇的に治療の効果を感じました。

頭痛薬を飲まずに過ごせた何年かぶりの1日でしたので、ちょっとその感激は忘れられません。

それから時々は薬を飲む日もありますが、それでも1日1回で、あとはスッキリ治まっています。

頭痛がないことの方が私にとっては非日常といった感じですので、今も毎日嬉しく、新鮮な感動を感じています。

まだ初診から1カ月ですが、頭痛以外の体調も治療に通うたびに段々良くなっていることが実感でき、竹下先生に診ていただいて本当に良かったと思っています。

20年来の頭痛も治ってしまったすごい鍼です。

私のように慢性的な症状に悩んでおられる方も、諦めずに相談してみて下さい。お勧めです。

【清明院からのコメント】

この方のご職業は薬剤師であります。

この方のように、薬剤師でありながら、薬に頼って生活することに疑問を感じる方は少なくありません。(苦笑)

現在、長年の頭痛を、「心肝火旺(しんかんかおう)>湿困脾土(しつこんひど)」と考え、治療を進めております。

経過は順調であり、このまま上手くいけば、幼少の頃から手放せなかった痛み止めから、卒業できるかもしれません。

近年は医療費高騰で、保険の患者負担割合を増やすとか、診療報酬を引き下げるとか、色々と問題になっておりますが、

東洋医学を効果的に使うことで、こういった社会問題にも寄与出来るのではないかと、清明院では考えております。

またこの方のように、清明院には医師、看護師その他、医療従事者の患者さんが多数おられますが、同じ業種の方から支持していただけるということは、

僕にとって大変嬉しいことであります。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール