お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2019.02.02

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

「腹哀」という経穴 ⑤ 参照

◆『吉田家腹診秘録』ではどうか。

前回、鍼灸師なら知らない人はいない「夢分流腹診図」において、腹哀穴が位置する「肺先」と呼ばれる部位について、竹下の妄想を少しだけ書きました。

ああいった妄想関係の話は、実はまだまだ至る所に無数にあるんですが、あまり書くと頭のおかしいやつだと思われそうなので、少しにしておきます。(苦笑)

しかし、それで臨床をやった結果、うまくいくことが意外と多いということも付言しておきます。

・・・ところで、蓮風先生が2004年に出版した『鍼灸医学における実践から理論へ パート3』の中で取り上げた、江戸期の腹診書の中に『吉田家腹診秘録』という書物があります。

これを見ると、蓮風先生の本では、腹部陽明経よりも「内側に」反応のある腹証ばかりが紹介されていることに気付きます。

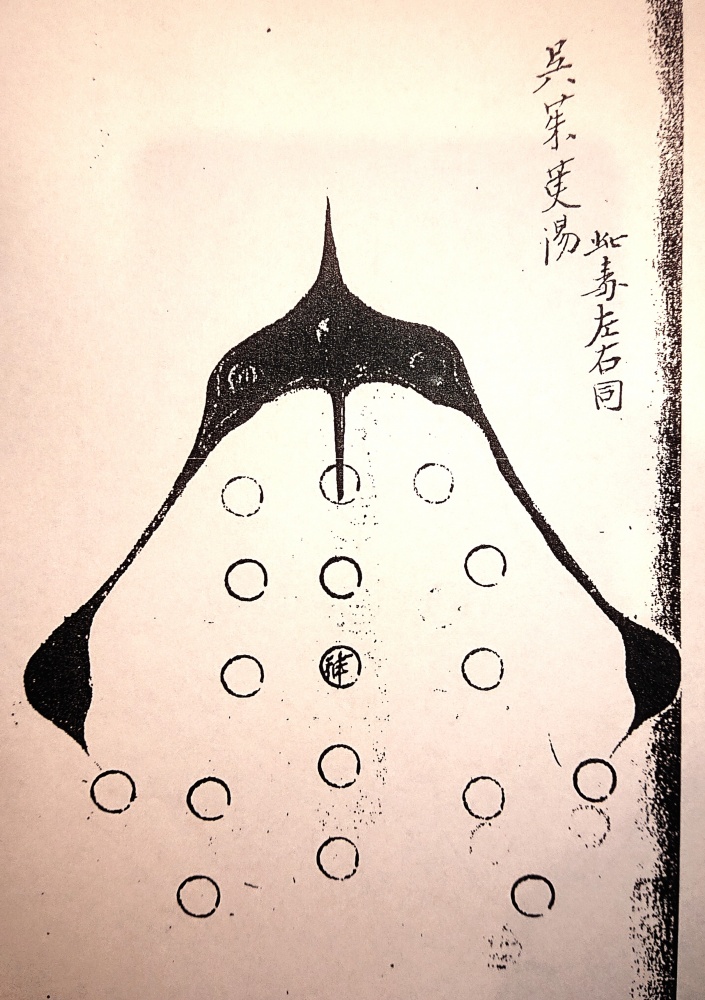

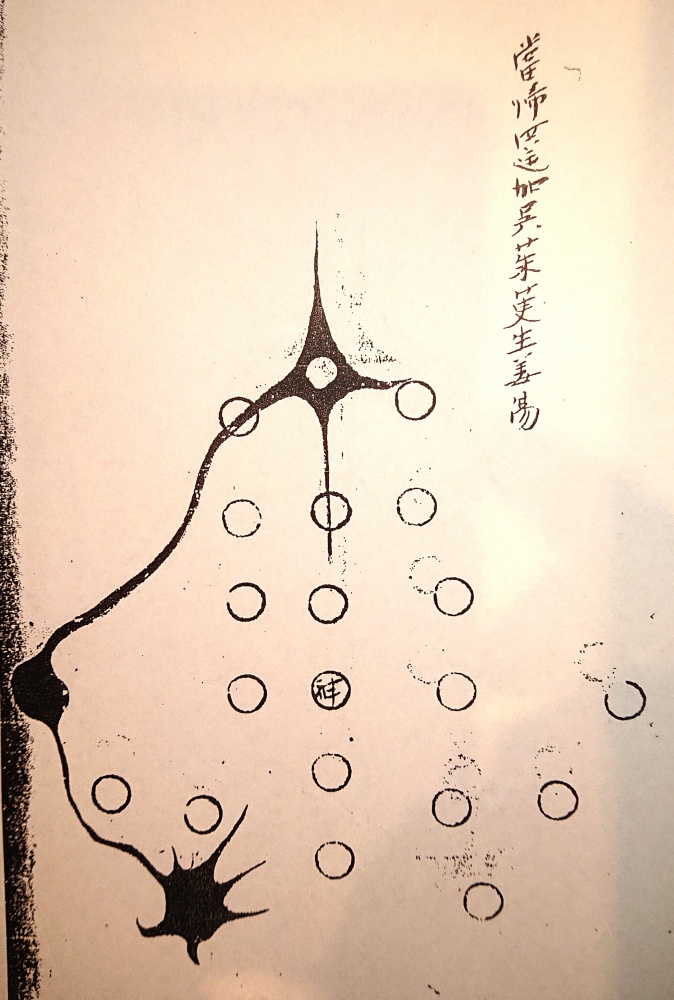

陽明経よりも外、とりわけ腹哀穴に相当する部位に反応のある方剤では、呉茱萸湯と当帰四逆加呉茱萸生姜湯の二方剤の腹証だけです。

呉茱萸湯は『傷寒論』に出てくる処方で、中焦をガッツリと温める、現在でも比較的使われる処方です。

当帰四逆加呉茱萸生姜湯も『傷寒論』に出てくる処方で、処方構成は当帰四逆湯+呉茱萸+生姜ですから、簡単に言えば血虚+寒邪+寒飲の者に用いる薬で、

中焦を温める働き+補血作用を期待した方剤です。

(あまりにも簡単に説明し過ぎで、湯液家の先生方から怒られそうですが。。。(;’∀’))

中医学ではどちらも「温裏剤」のグループですね。

温裏する必要があるような場合に、心窩部から季肋部にかけて反応が出てくる部位であると、『吉田家腹診秘録』の著者は認識している、ということです。

(因みに、柴胡剤のグループでは、心下は少し下目に、季肋部は少し内側目に描かれているのも興味深いところです。)

図では、呉茱萸湯は左右対称に、当帰四逆加呉茱萸生姜湯の方は右のみに出ています。

(↑↑呉茱萸湯の左右対称については、”此の毒左右同”と強調しています。)

あと、季肋部において陽明経よりも若干外に反応が記載されている処方は「葛根湯毒と陽明の合併の図」と、「太陽と少陽の合病の図」、

「十棗湯」「桂枝人参湯」「小柴胡湯」「大柴胡湯」「柴胡加桂枝湯」「桂枝加大黄湯」では、脾募よりもやや外側に反応が出ることが記載してあり、

これらも場合によっては勘案するべきでしょうね。

(細かい解説は煩雑になるので、ここでは避けます。<m(__)m>)

また上記方剤の多くで、「右側」が強調してあったのも興味深いところです。

夢分流腹診図においても、右の「肺先」の下外側にのみ「膽」の診処が存在しており、ずいぶん前に書きましたが、五藏六府の中の「胆の腑」の特殊性を考えると、

そこに一番近いところに「腹哀穴」が存在していることは、偶然でないと思います。

もうちょっと続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.01.11

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日、FB上で訃報を目にしました。

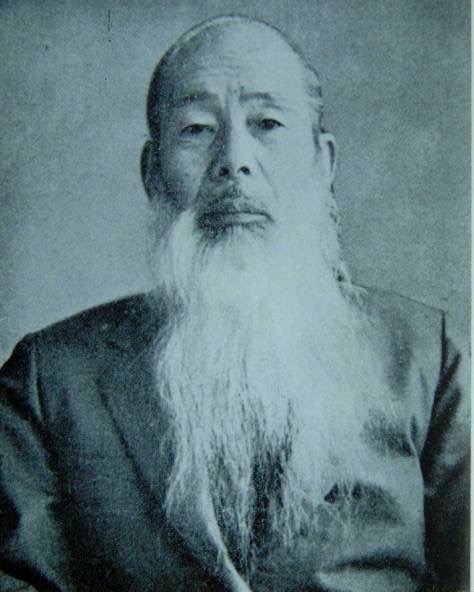

このブログでも以前紹介した老中医、鄧鉄涛(とうてっとう)先生が10日の朝、104歳でお亡くなりになりました。

文化大革命と中医学 4 参照

鄧鉄涛先生は、2009年頃から、(一社)北辰会会長、藤本蓮風先生とも交流があり、蓮風先生の御著書である『体表観察学』には推薦の書を書いていただいております。

偉大な鄧鉄涛先生のご略歴について、非常に分かりやすくまとめて下さったので、東洋学術出版社さんのFB記事を許可を得て引用させていただきます。

(以下引用)

鄧鉄涛先生は,1916年,広東省の開平でお生まれになりました。

広州中医薬大学終身教授で,第1回目の国医大師(日本で言えば医師で人間国宝のようなもの)です。

鄧先生は,優れた臨床家・教育家であっただけでなく,中国において中医学全体の発展に多大な貢献を果たしてこられた方で,中医薬事業の発展の節目で何度も重大な献策を行ってこられました。

中国中医界の “魂”であり,精神的支柱でありました。

たとえば,1990年,中国政府が制度改革を実施したとき,中医薬管理局が廃止されると聞いた鄧先生は,ただちに全国各地の老中医の先頭に立って政府に上書を提出しました。

これは,中医界ではよく知られている「八老上書」と呼ばれる上書で,八老とは,鄧鉄涛・方薬中・何任・路志正・焦樹徳・張琪・歩玉如・任継学の8人の老中医のことです。

彼らは,国家中医薬管理局を廃止することはできず,その権限と経費を削減することはできないと述べ,さらに各省に中医薬管理局を設立することを建議しました。

そしてその1カ月後,上書は認められ,国家中医薬管理局は維持されることになりました。

中医学を世界医学として普及させ,さらに中国文化を代表する一つと位置づけ発信している現在の中国の動向を見ていると,この上書の先見性がより際立ちます。

また2003年にSARSが流行した際にも,鄧先生は上書しています。

その上書を受けた当時の呉儀首相は,中医座談会を開きます。

SARSに対し中医が予防治療できる方法であることが強調され,座談会の後,ただちにSARS制圧のために中医が投入されました。

(SARS制圧後に行った鄧鉄涛先生へのインタビューは『中医臨床』98号に掲載されています http://www.chuui.co.jp/chuui/000188.php)

現在,中国では優秀な若い中医師を,経験豊かな老中医に就かせて学ばせる,大学教育と伝統的徒弟教育を融合した教育システムを採っていますが,

それは,広東省中医院で鄧先生が提唱して実施されたやり方がモデルになっているといわれます。

中医学の魂を体現した老中医がまたお一人,鬼籍に入られました。

しかしその精神と経験は,伝統的徒弟教育を通じてきっと若い中医師らに継承されていると思います。

心よりご冥福をお祈り致します。

(引用終わり)

第一回国医大師・・・。

中国政府に上申書・・・。

しかもあの中国政府の方針を変えさせるとは。。。

まさに中医学の巨星ですね。

日中韓に、東洋医学の名医はたくさんおりましょうが、鄧鉄涛先生ほどの先生はいないでしょう。

ご冥福をお祈りいたします。

合掌。

鄧鉄涛先生の詳しい経歴と学術については 国医大師鄧鉄濤 参照

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2019.01.09

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

来たる2月10~11日(日・月)の二日間、熱海の温泉旅館「和風館」にて、毎年恒例、(一社)北辰会主催、宿泊型の大研修会「順雪会(じゅんせつえ)」が開催されます!!

すでに申込期限を過ぎましたが、

「2月の予定が分からず、迷っているうちに申込期限が終わってしまった。。。」

とか、

「急遽参加できることになったんですが、今からでも大丈夫でしょうか?」

という問い合わせが必ず毎年あります。(苦笑)

そんな方のために、今回、講師の先生を若干名増員し、申込期間を1.15まで延長しました!!

藤本新風代表をはじめとする、(一社)北辰会本部支部の精鋭講師陣の、きめ細やかな実技指導が、トコトン受けられます!!

(一社)北辰会公式ブログ 参照

申し込みフォームはこちら!!

・・・今回、僕も90分喋ります。

演題は「講師候補登用試験解説」です。

かなり実践的かつ理論的な内容になります。

また何と言っても、会長である藤本蓮風先生も60分喋ります!!

(蓮風先生の講義が関東で聴けるのは今やこの「順雪会」のみです!!)

演題は「なぜ北辰会を作ったのか」であります。

北辰会という流派は、近代日本鍼灸の流れの中で、非常に重要な存在だと思います。

1867年の明治維新以降、色々な経緯がありながらも、結果的にどん底に落ちた日本の東洋医学(鍼灸漢方)。

そこから、戦前の1930年代、柳谷素霊先生以降の、経絡治療学派の誕生~発展の時代、そして戦後の経絡論争以降の現代医学派の台頭、そして1970年代以降の、

現代中医学(TCM)の輸入~翻訳~模倣~発展の時代、北辰会はその大きな時代の流れを十分に踏まえて、今や世界基準たるTCMを理論や用語の基本に置きつつも、

そこに日本固有の学術をも組み込み、西洋医学者でも分かりやすいように教材と教育システムを構築している、稀有な流派です。

それを今から約50年近くも前に、なぜ作ろうと思ったのか。

創始者本人が語ります。

濃密な60分、聴くしかないですよこれは。(゚∀゚)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.12.18

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

16日の日曜は、大森にある東京衛生学園で行われた(一社)北辰会関東支部主催、代表特別講演に参加してきました!!

今回、藤本新風先生が新代表に就任してから初の関東支部講演です。

歴史的瞬間ですね。(゜レ゜)

しかも今回は、中医学的な鍼灸漢方を教える団体である三旗塾塾長の金子朝彦先生もご参加いただき、非常に貴重な会となりました。

実は来年、平成最後の年の3.17、北辰会代表の藤本新風先生が、三旗塾のセミナー(オープン講座)で講演します。

日本で、中医学をベースとした、日本的な鍼灸治療を行う流派同士が、このように健全に交流することは、これまでになかった、大変喜ばしいことです。

毎回、関東支部のこのイベントは、他団体の先生方や、他業種の方が参加されるのも面白いところですね。

今回も医師の方、看護師の方から、教育学博士から、以前清明院に見学に見えた千葉大の鍼灸師の先生、慶応の医学部で講義をなさっている先生から、

他の鍼灸学校の学長さんまで、幅広い業種の先生方が参加されました。

素晴らしいことです。

午前中は尾崎真哉支部長の「腹診・打鍼の歴史」。

膨大な情報量を、コンパクトにまとめて、一生懸命喋っておられました。

今回の尾崎先生の講義は、実は資料をまとめていく段階から関わらせていただきましたが、現在判明している範囲での、腹診、打鍼に関する歴史認識の内容は、

ほぼ網羅されていたんじゃないでしょうか。

あの講義資料は、良くまとまった、超貴重なものだと思います。

午後一は私から「腹診・打鍼の重要点」。

・・・まあ、この講演会は他業種や学生さんから、中堅から先輩から大先輩まで、全レベルの聴講者がいらっしゃる講演会なので、せっかくなら、

初心者からベテランまでが、みんな満足納得できる内容にしたいなあ、というのが最初にありました。

・・・で、私なりに腹診打鍼の重要点を箇条書きにして設定し、それを喋っていく、という構成にしました。

アンケート的には、おおむね好評いただけて嬉しかったです☆

最後は新風先生による「腹診・打鍼の実技披露」。

昔から知っていますが、新風先生の指導、教育にかける情熱は尋常じゃないです。

前代表で北辰会創始者である蓮風先生が臨床でやっておられることを、非常に上手に言葉にして表現し、あれに近づくにはどうしたらいいか、

そのためにはどのように指導していくべきか、という問題を、非常によく考えておられます。

新風先生になってから、「指導の実際」をみんなに見てもらう、というのをやっています。

指導を受けた受講者の手つきがどう変わるか、というのを見せています。

これは非常にユニークな試みで、業界初の試みなのではないでしょうか。

そして最後は打鍼実技披露。

スタッフの動きがまだもう一つ慣れず、ちょっとバタバタしましたが、相変わらずの繊細な手技で、モデル患者さん三人ともに、バシッと直後効果を出しておられました。

聴講者へのインパクトは絶大だったんじゃないかと思います。(^^)

・・・さて、これにて、公式な大仕事はほぼ終わりです。

あとは明日の東洋鍼灸専門学校での講義、木曜日の秘密の特別講義を終えたら、年内の講義は終了です。

あとは最終週、事務的な院長業務を終わらせて、今年も終了です。

・・・いやー、早いねー☆(;’∀’)

来年も楽しいことやりたいねえ~~(ΦωΦ)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.12.06

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日は恒例の秘密会合、「妖怪大集合」の飲み会で、バタバタしててブログ更新を忘れました!!<m(__)m>

(・・・ま、たまにはそういうこともある☆)

12.2の日曜日は、大阪で行われた(一社)北辰会スタンダードコースに参加してきました!!

本部では年内最後の定例会です。

午前中は実技練習。

皆さん実に真剣に取り組んでいました。

支部も負けていられませんね。(^^)

午後は大阪の古田地天堂鍼灸院院長、古田久明先生の「正邪弁証」。

「正邪弁証」は、中医学にはない、WHOにもない、世界で唯一、(一社)北辰会が独自に提唱する弁証法です。

「八綱弁証」、つまり病の”表裏寒熱虚実”の中の”虚実”について、極めて厳密に弁証する北辰会ならではの弁証法ですし、「証」よりもむしろ「病因病理」に、

弁証論治の本質を置く北辰会ならではの、非常に重要な考え方です。

古田先生の優しいキャラと、見やすいスライドで、大変理解し易かったんじゃないかと思います。

最後は奈良の風胤堂院長、油谷真空先生による「小児科学概論」。

実は北辰会で「小児科」に特化した講義が行われるのは10年以上ぶりくらいらしいです。

油谷先生は4児の父、油谷先生の鍼灸院である風胤堂には、キッズルームまであります。(^^)

大変分かりやすい、基礎的な内容で、来年は臨床編も講義して下さるそうで、非常に楽しみです。

そして終了後は忘年会。

相変わらず本部の忘年会は出し物のキレが素晴らしかったですね。(笑)

・・・さーて、2018年も残すは12.16、東京衛生学園の大イベントです。

すでに席はパンパンらしいけど、強引に入れれば入れるんじゃないかと思うので(笑)、まだ申し込んでない人はダメもとでお問い合わせを!!

やる方としてはすし詰めの会場でやりたい☆

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.11.30

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

ここまでのお話し

難しい会議が、なんと90分もかかって30分押しで終わり(苦笑)、今大会のメインテーマでもある

「日本鍼灸のアイデンティティ」

というシンポジウムを聴きにメインホールへ。

NAJOM(『北米東洋医学会誌』)の副編集長であるスティーブン・ブラウンさんの話の途中(終わりかけ)から参加しました。

結論としては、ちょっとよく分かりませんでした。。。(苦笑)

最初から聴かなかったのもあるんですが、けっきょく、結論が出たんでしょうか、これ??

というか「日本鍼灸のアイデンティティ」とはこういうことだー!!というのが、伝統鍼灸学会レベルで色々討論して、結果的に出せたとして、

それをどうするんでしょうか・・・?

何をどうするために、その概念を用いるんでしょうか・・・?

なんかちょっと、モヤモヤしました。。。(^^;)

(今度呑んだ時に、登壇者の一人である横山 奨先生に聞いてみよ☆)

打鍼法、管鍼法などの独特の刺鍼法があって、繊細で個性的な診察術としての腹診術とかがある、ってのがまあ日本鍼灸独特の具体例で、あとはもう、

細かい学術の方は流派乱立、百家争鳴状態になっているのが現状、でいんじゃないすかね?

社会的にみても、鍼灸の保険医療化推進などの業団もバラバラ、学術研究機関である学会や大学もバラバラ、現場では湯液と鍼灸もバラバラ、しかも湯液の中もバラバラ、鍼灸の中もバラバラ、

結果的に日本の東洋医学は、国民にあまり正当に認知されているとは言えない、というのが実情なんじゃないんでしょうか。

(それがアイデンティティと言えなくもないような。。。(苦笑))

日本国内で、法とか制度を作っていくのには、あまりにもまとまってなさすぎる。

その点では、中国は資格制度的にも、共通理論、共通用語、大学も、湯液と鍼灸も、マンパワー的にも、一応はまとまっているんじゃないすか?

(まあ僕もそこまで詳しくないし、内部ではもちろん色々あるんだろうけども。)

だから今後、もし世界基準策定とか法整備を進めるなら、それをリードするのは普通に中国の考え方になるんじゃないすかね・・・?

まあ、注視しましょう。(ΦωΦ)

・・・で、最後は日中学術交流会。

中国人の先生の鍼というと、メチャクチャ強刺激で乱暴、というイメージが昔はあったんですが、近年、伝統鍼灸学会や中医学会に来て講演される先生は、

ほとんど日本の鍼と同じ、繊細でソフトな刺激の鍼ですね。

(もちろん”ヨソイキ”の鍼なのかもしれませんが。。。(笑))

ただこの実技セッションは、座学があまりにも長く、中国語が聴き取れないし、同時通訳も上手ではあったもののやっぱイライラするし、僕的には正直イマイチでした☆(苦笑)

終了後の飲み会では、和ら会の先生方とご一緒させていただき、他にも色んな流派の先生方や学生さんとお話しすることが出来て、これは大変良かったですね。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.11.27

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

11.24、25と、大阪の茨木市、立命館大学で行われた日本伝統鍼灸学会に参加してきました!!

今回は色々と見逃せない企画や講義があったので、珍しく土曜の診療を休ませていただき、土日の二日間、朝から晩まで参加させていただきました!!

土曜しか来れない患者さん達、本当に申し訳なかったです!<m(__)m><m(__)m>

今回学んだことを、必ず治療に活かせるように精進しますので、何卒ご容赦ください。

今回は色々と感想があるので、何回かに分けて書こうと思います。

まず、1日目の朝は一般口演。

土曜の朝一なのに、けっこう人が入っているなあ、という印象。

(一社)北辰会から、奥村裕一先生、油谷真空先生のご発表がありました。

学術部長である奥村裕一先生は、数十年前から日本伝統鍼灸の打鍼、腹診に注目し、その臨床、研究を重ねて来られました。

奥村先生の研究はまだまだ続くと思いますが、今回も素晴らしい内容でした。

ただ、抄録と、僅か7分でダーッと聴いただけでは、よく理解するのが非常に大変な、重厚な内容なので、ぜひ論文化してほしいと、夜の飲み会で何度もお願いしてきました。

(苦笑・・・それでも、なるかどうか分からないけど。)

油谷先生の発表は、北辰会の実際の臨床における打鍼の活用の実態に関する発表。

北辰会の講師の先生を中心に、約80症例を集積し、分析した発表でした。

キッチリと中医学的に弁証した上で、打鍼「のみ」の治療で、一回の治療を終わらせている北辰会だからこそできた発表だったと思います。

打鍼以外にもあれこれやってたら、その効果が本当に打鍼の効果かどうか、分かりません。

しかも、実験室で被検者にやるのではなく、実際の患者さんにやって、効果が出て、良い評判が立つくらいの代物でなければ、現場での利用価値はナシ、ということになります。

まあ僕が言うと手前ミソになりますが、上記の二つを満たした、80もの症例とその内容分析がパッと出せるのは、北辰会以外に無いでしょう。

症例集積に関しては、もちろん今後は、統計学的な計算方法だったり、もっと詳細な研究方法、検討方法があると思いますので、そこは今後の課題でしょう。

(ここは研究者と組んだ方が早いかな、という気もしました。)

後の二つの一般口演も、無分流打鍼継承会の関信之先生と、いやしの道の大浦慈観先生によるご発表で、関先生の発表には清明院の元副院長、

松木宣嘉先生も関わっており、どちらも非常に興味深かったです。

画像も動画も残っていない、江戸期の打鍼や毫鍼の道具や手法を、文章と絵図からイメージを膨らませて、それを頼りに現代に蘇らせ、それを実践の中で再検討し、

現代に定着させようという、昭和初期から、過去の先生方も連綿とやってきた試みが、再び過熱しているように思えます。

とてもいいことだと思います。

明治~昭和初期まで、ほぼ断絶してしまったと言っていい日本伝統鍼灸、ここ試みから何か、大きな発見や、今よりもいいやり方が見つかる可能性は大いにあると思います。

僕も市井の一鍼灸臨床家として、出来ることをやっていこうと思います。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.10.19

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日、11.24(土)~25(日) 日本伝統鍼灸学会 大阪大会に関して告知しました。

これを読んだ人は全員来ましょう。(゚∀゚)

・・・で、告知が続きますが(苦笑)、今日は12.16(日)に開催される、毎年年末恒例の、(一社)北辰会、東京衛生学園特別講演に関して告知します!!

この特別講演は、かれこれもう10年くらい前から、毎年やっているんじゃないでしょうか。。。

10年くらい前、ある先生方との呑みの席で、パパっと開催が決まったこのイベント。(笑)

確か一発目は、北辰会関東支部の設立15周年記念特別講演かなんかだったんですよね。

以来毎年、藤本蓮風先生をお招きして、普段の定例勉強会とは違う、特別なテーマでの講演会をやってきました。

去年から、(一社)北辰会の代表が藤本新風先生に代わりまして、今後は新風先生をお招きして行う形になることと思います。

私はこの講演会に関しては、企画発案者であることもあって、全回で前座を務めてきました。

今年もやらせていただきます。(゚∀゚)

今年のテーマは何と、1日通して「打鍼縛り」です!!

東洋医学は現在、中国が国家主導で推し進めているTCM(現代中医学)をベースに世界中で教育され、広まりつつありますが、日本には、日本独特とってもいい、

優れた東洋医学の技術や考え方がいくつかあります。

カテゴリ 中医学 参照

そのうちの一つが「腹診術・打鍼術」でしょう。

「打鍼」を含む記事 参照

今回は午前中に尾崎真哉支部長から「腹診・打鍼の歴史」、

午後一は私から「腹診・打鍼の重要点」、

最後は藤本新風先生による「腹診・打鍼の実技披露」と、日本独自の「腹診・打鍼」を知る上では、この上ない内容になっております。

そして終了後は忘年会です☆

(今年もスペシャルゲストが来ますよ~~!!)

これ読んだ人は、全員来ましょう。(ΦωΦ)

ポスターはこちら!!

お申し込みフォームはこちら!!

全員ロン毛の講師陣で、お待ちしております☆(*‘∀‘)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.17

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

一貫堂医学が今日まで大きな影響力を持っている原因の一つとして、昭和漢方界の中心人物であった矢数道明先生と、その兄君である矢数道斎(格)先生が、

創始者・森道伯先生の弟子であったことが挙げられます。

因みにこちらが矢数道斎(格)先生。

↑↑ インパクト満点、一度見たら忘れないお姿ですね。

(矢数芳英先生(道斎先生の弟君である矢数道明先生の御令孫)よりご提供いただきました。)

矢数格先生は明治26年(1893年)茨城県生まれ、はじめ海軍の軍人を志し、中学に入るも、スパルタ式の無茶苦茶な運動をやり過ぎて、3年の時に体を壊し、

マラリアに罹り、生死を彷徨う。

この時、有名病院から専門病院から、どの医者に行っても一向に良くならず、何を食べても、何を飲んでも吐いてしまい、全く飲まず食わずの状態が続いており、

終いには吐血して、余命宣告までされる始末だったようです。

そこで森道伯先生の噂を聴き、藁をもすがる思いで、骸骨のようにやせ衰えた体で上京し、診察を受けると、僅か2週間で、天丼が食えるほどに回復したそうです。

因みにこの時に、

「この薬が胃に入るようであれば治してやる。」

と仰って、森先生が使った方剤は五積散だったそうです。

(そして五積散の出典は『和剤局方』です。)

マラリアというのは東洋医学では「瘧(ぎゃく)」とか「瘧病」とよんで、古くは『黄帝内経素問』の「瘧論(35)」「刺瘧(36)」の中で詳細に認識されていますし、

『金匱要略』の中にも出てきますし、その後の歴代医家も多くの研究を残しています。

現代中医学でもマラリアを様々に分類し、治療法を提示していますが、「五積散」という選択肢は僕が探した限りでは提示がありませんでしたので、

森先生のオリジナル運用法だろうと思います。

よく名医はこうやって、西洋医学的な病名だの、経過だの、症状の軽重だのに振り回されることなく、自分がよく理解している方剤をシンプルに使って、

きれいに治しますね。

五積散は、風寒外感+内傷寒湿の薬で、解表温裏剤と呼ばれるグループです。

因みに、2015年にノーベル医学・生理学賞を受賞した中国人の屠呦呦(ト・ユウユウ)先生の研究は、中国伝統医学で使われている生薬にヒントを得た、マラリアの治療薬「アルテミシニン」の研究でした。

(因みにこの時一緒に受賞したのは寄生虫薬イベルメクチンで有名な日本人の大野智先生です。)

その後、元気になった矢数格先生は田舎に帰り、学を諦めて自然の中で農作業をする暮らしを4年ほどしていましたが、森先生のような漢方医を志そうと一念発起し、

22歳で千葉医専(現千葉大医学部)に入学しました。

当時は、漢方医の道を志すと言うと、学友から

「お前、頭がおかしいんじゃないか?」

と言われたそうです。

(苦笑・・・この時、矢数君を助けようと、署名が集まった、なんていうエピソードもあるそうです。)

まあ今で言えば、突然変な宗教に洗脳されたとか、精神に異常をきたしたとか思われるくらい、東洋医学の評判は地に落ちていたのでしょう。

医学生3年の時、再び無理をして体を壊し、肺炎まで起こし、入院する羽目になってしまいました。

その時に友人が森先生に電報を打ってくれて、知らせを受けた森先生は、夜中に東京から千葉の病院まで薬を持って往診に来てくれたそうです。

そして、病院のストーブで漢方を煎じて、飲ませると、

「こんなところにいたら殺される。わしが家に連れて行って看病する。」

と言って強引に矢数先生を東京の家に連れて帰ってしまい、本当に治してしまいました。

(このエピソードで思うのは、森先生は、矢数先生の才能に気付いていたんだと思います。)

この時、森先生が使った処方は升麻葛根湯に長ネギを加えて煎じたものだったそうです。

升麻葛根湯は、後にスペインかぜにも使った処方でしたね。

(しかしこの場合は長ネギ(葱白)を入れているところもポイントかもしれませんね。)

升麻葛根湯の出典は宋代の『小児薬証直訣』(1119)の付録である『閻氏小児方論』であり、効能は辛涼解肌、透疹解毒であり、葱白は長ネギの白い茎の部分のことで、

散寒解表、通陽の効能がありますので、肺炎の熱をとり、表は温め、内外に陽気を通じさせる、というイメージでしょう。

この信念、ハンパないですね。。。(゜o゜)

僕も現在、北辰会や東鍼校など、東洋医学教育に”端くれ”として携わっていますが、何といっても、この医学に本気になれるのは、こういうリアルな経験、感動が一番いいですね。

森先生の中では「治るか治らないか」に関する明確な物差しがあり、それを運用しただけのことでしょうが、これをしっかり持っているかどうかが非常に重要だと思います。

森先生は平生、

「わしに西洋薬を使わせたら上手に使ってみせる。」

と言っていたそうで、自分なりの評価の物差しがハッキリしていてブレなければ、どんな薬、どんな処置でも的確に分析できる、という意味からの言葉だと思います。

次回、森先生の臨床エピソードで「僕的に」印象的だった話を紹介して終わりましょう。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.09.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

前回、森道伯先生が、大正時代に世界的に流行したスペインかぜ(強毒性のインフルエンザ)に対して、漢方薬で効果を挙げていたことを紹介しました。

また、ずいぶん前ですが、このブログ上で、広州中医薬大学の鄧鉄濤(とうてっとう)先生が、2002年から2003年にかけて世界中に感染者を出した

SARS(重症急性呼吸器症候群)に立ち向かって、漢方薬で効果を挙げたという話も書きました。

鍼灸でも、以前に蓮風先生が非結核性好酸菌症の症例を、内科医の村井和先生とともに『鍼灸ジャーナル 7号』に発表したことがあります。

日本では残念ながら論文数は少ないですが、中国韓国台湾を探せば、鍼灸で感染症を扱って効果を得たものは、他にもあるんじゃないでしょうか。

東洋医学は感染症に無力、と切って捨てる人がたまにいますが、果たしてそうでしょうか・・・?

むしろ東洋医学の歴史は、感染症との闘いの歴史なんじゃないんでしょうか?

現代の新興感染症にも使える叡智が多分に含まれているのではないでしょうか。

・・・で、今日は、一貫堂医学の番外編でもないが、東洋医学の感染症に対する考え方を述べてみましょう。

(一社)北辰会が理論と用語のベースとしている現代中医学の「弁証論治」という基本的な考え方ですが、これの大本は『傷寒論』を著した後漢の張仲景(150?-219)と言われます。

(”弁証論治”という言い方自体が、『傷寒論』の”弁〇〇病脈証并治”という言い方から来ているとか。。。)

・・・で、その『傷寒論』の内容は、『傷寒論』よりさらに前の『黄帝内経素問』の「熱論(31)」の内容や、『難経』58難が元になっていると言われます。

『黄帝内経』よりもさらに以前は、「病気」というのは、悪霊や鬼が患者に憑りついたもの、と考えられており、治療はもっぱら祝由(お祈り、呪い)であったようです。

それを『黄帝内経』では、この世界の全ては「気」から出来ているという「気一元の世界観」、そしてそこに働いている法則性である「大極陰陽論」を前提として、

自然現象である、人間の生老病死の「病→死」を、自然界、あるいは人体内にある「邪気」が、人体の「正気」を傷っていく過程、と考えるようになり、

そしてその「邪気」にはパターン分類があり、人体の側にもまた体質分類があり、それを適切に噛み分けて、何がどうなって病になっているのかを考え、

戦略的に治療すれば、病治しができる、という、医学医術の革新(ある意味科学化)を行いました。

それ以来、その枠組みを前提とした、様々な学説や治療法が開発され、その数千年に渡る膨大な臨床事実の集積は「中国伝統医学」と呼ばれ、

現代にまで脈々と受け継がれている訳ですが、この「邪気」という考え方の中でも、自然界にある外来の邪気、つまり「外邪」と呼ばれるものが、

現代の西洋医学の言う「細菌」や「ウイルス」のことを含む概念です。

(ザッと書いたので、もし間違っていたらご指摘ください。<m(__)m>)

・・・で、東洋医学における感染症の捉え方、治し方は、蓮風先生が以前よく仰っていたことですが、

「ここにアサガオの種があったら必ず発芽するわけではないように、種子が発芽するには土、水、空気などなど、それなりの条件が整わないと発芽しない。

感染症もこれと同様で、細菌やウイルスがあったら必ず発病する訳ではないように、発病しないように、また、発病しても軽く済むように、

患者の側を調えればいいのだ。

細菌やウイルスを顕微鏡レベルで分類し特定して、それを死滅させる、あるいは人体の側を強制的にそれに反応しないようにせしめるのが西洋医学、

それらが増殖しにくいような体内の状況を調えるのが東洋医学、という違いがある。」

ということです。

もちろん、細菌やウイルスがキチッと特定できて、抗生剤などの治療法も確立されているような感染症であれば、西洋医学のやり方は非常に優れていると思いますが、

中にはうまくいかないものもあります。

そういう時に、意外と効果を発揮するのが、東洋医学の論理と手法だと思います。

森道伯先生も鄧鉄濤先生も、そこんところを良く分かっていたんだと思います。

次回、ついでなんで、矢数道斎先生が若い頃、森道伯先生に、マラリアと肺炎の治療を実際に受けた話を書いておきましょう。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!2023.12.21

(一社)北辰会、冬季研修会のお知らせ2023.12.01

2023年 12月の診療日時2023.11.26

患者さんの声(60代女性 背部、頚部の痒み、首肩凝り、高血圧、夜間尿)2023.11.25

患者さんの声(70代女性 耳鳴、頭鳴、頭重感、腰下肢痛、倦怠感)2023.11.22

12.3(日)市民公開講座、申し込み締め切り迫る!!2023.11.21

今週からの講演スケジュール