お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2010.06.04

これまでのお話・・・

「心」って何ですか?(その1)

「心」って何ですか?(その2)

「心」って何ですか?(その3)

「心」って何ですか?(その4)

「心」って何ですか?(その5)

だんだんと、ネタが増えてまいりましたね・・・。

イイ感じです。(笑)

ただまあ、このブログは専門家に向けたものではないので、最初から全部読まなくても、1話1話、

「誰でもが」

分かるように配慮したものにしよう、と思っています。

今日は東洋医学のいう「心」を理解する上で欠かせない、「神(しん)」というものの関わりについて述べます。

東洋医学には「五神(ごしん)」という考え方があります。

人間の精神活動(考えたり、覚えたり、判断したり・・・)は、この「五神」というものの働きによってなされている、と考えられています。

そしてこの「五神」というものは、読んで字のごとく”5つ”あり、それぞれが「五臓」と深く関わる、とされています。

「五神」と「五臓」の関わりを書きますと・・・

・肝・・・魂(こん)

・心・・・神(しん)

・脾・・・意(い)

・肺・・・魄(はく)

・腎・・・志(し)

となります。

この中の、「肝」と「魂」の関わりについては、以前「肝」って何ですか?(その4)にて述べました。

脾と意、肺と魄、腎と志についても、いずれ述べようと思っていますが、今日はとりあえず「心と神」について述べましょう。

この「五神」というものには、それぞれに役割があります。

例えば、肝の魂には無意識をつかさどる働きがあったり、それ以外の意や魄や志にも、それぞれ異なった働きがあります。

その中で、この「心神」というものは特別、別格です。

なぜならば、他の四神の働きを統合し、まとめる、という、”部分的”ではなく、”全体包括的な”働きを持っているからであります。

つまり、人間が持つあらゆる感覚、記憶、本能、理性、思考、といった、精神活動の全てを、「心」が蔵する「神」が、最終的には統括している、という風に、東洋医学では考えます。

この辺の詳しい話はたにぐち書店『中医心理学』に非常によくまとまっております。

(しかしこれは専門書ですので、一般の方は読んでもチンプンカンプンかもしれません。)

実は僕は昔からこの辺の理論が好きでして、というか興味を持ってまして、色々な先輩たちに質問したり、本を読んだりして、徐々に自分なりに勉強を進めていました。

日々患者さんに接するたび、

「一体、人間のココロの仕組みってどうなっているんだろう?」

「この人は何を求めているんだろう?」

「どうすればこの人は癒されるんだろうか?」

とかっていう問題は、僕が鍼を持って以来、ずーっと頭にありました。

これを「医学理論的に考える」、一つのヒントがこの『中医心理学』でありました。

・・・まあそれはともかく、「心」という臓が蔵するこの「神」というものは、「魂」の説明の時と同じ感じになりますが、「気」のある側面に名前を付けたもの、と考えたらいいと思います。

つまり、平た~く、はしょりまくって、強引に、言うと(笑)、「気」のように全身を周流しつつ、”主に”「精神活動」のバランス調節をしているもの、と言えます。

じゃあ肝の臓が蔵する「魂」との違いは何か、というと、「魂」が無意識の精神活動に関与するのに対し、「神」は意識下の精神活動に”主に”関与します。

要は、仕事でも家庭でも、それ以外の人間関係も、我々の振る舞いは全て、各人の顕在意識下でなされていて、潜在意識が表面化することは通常ない訳ですが、

両者は表裏一体の関係性を持っていて、相互に影響しあう訳です。

これを調整、統括し、顕在意識を清明、正常たらしめているものが「心神」なのであります。

なので様々な要因でコレが不安定になると、実に多様な症状を呈します。

いわゆる西洋医学的な、”精神病”と言われるようなものも、東洋医学では「心神の病」の範疇に入ってくることが多いです。

あるいは原因不明の激痛を伴う病なども、この範疇で考えると説明がつくことが多いです。

なので臨床的には、この考え方を応用すると、非常に強力な鎮痛作用を鍼で表現することが出来たりします。

(・・・と言ってもまあ、そんな簡単な技術ではないけどネ。)

かなり簡単に述べましたが、東洋医学の言う「心の臓」が蔵する「神」とは、以上のような役割を持ち、人間の健康には欠かすことのできない役目を担っている、ということです。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.05.21

これまでのお話・・・

「肝(かん)」って何ですか?(その1)

「肝」って何ですか?(その2)

「肝」って何ですか?(その3)

「肝」って何ですか?(その4)

「肝」って何ですか?(その5)

「肝」って何ですか?(その6)

「肝」って何ですか?(その7)

「肝」って何ですか?(その8)

「肝」って何ですか?(その9)

肝について、ダラダラとしゃべっていたら、もう10回目になってしまいました・・・。

(早いネー。)

・・・ということで、ここらで肝に関しては一旦完結します。

これまで、東洋医学の言う「肝」という臓は、「形態」に意味深い特徴があり、機能的には目や爪や髪や筋(経筋)の栄養に関わり、なおかつ内に「魂」や「血」を蔵し、

しかも全身の気の流れを調節している、とっても大事な臓ですよ、ということを書いてきました。

ではそんなに重要な「将軍」である肝が病んでしまうのはどういう時か、と言うと、誤解を恐れず超簡単に言うと、非常に多いのが”精神的ストレス”です。

このネ、”精神的ストレス”という言い方、僕はあまり好きではありません。

・・・というのは、(その1)でも言うように、これを仮に患者さんに伝えても、だってそんなんどうしようもないじゃん!て言われるからです。

そりゃあ確かに、鍼をいくらしたって、その患者さんの、浮気性の旦那の性格を改善させたり、口うるさい上司を優しい上司に変化させることは不可能です。(笑)

でも、じゃあそういうことにストレスを感じて、まいっている人の治療は不可能かと言うと、「可能」です。

それも、”その場限り”ではなく、です。

(その9)で述べたように、肝は将軍であり、外的な物理的、精神的刺激に対して、色々と作戦を立てながら、人間の正常な状態を保つように、一生懸命働いています。

要はこの刺激があまりにも過度であったり、長期的であったりすると、”肝将軍”は一生懸命になり過ぎたり、時には疲れてしまいます。

そうなると主に、

「気の巡りを配分調節する機能」

が、うまく働かなくなり、実に様々な精神、身体症状を出します。

清明院の患者さん達を診ていても、”肝将軍”が病んでおられる患者さんを、非常に多く見かけます。

こういう患者さんを治療していくと、よく面白いことが起こります。

「先生、最近彼氏になんか言われても、”イラッ”と来なくなった!」

「職場の上司に小言や嫌みを言われても、別にどうでもいいや、と思えるようになりました。」

・・・コレです。

”肝将軍”が本来の働きを取り戻すと、これまでストレスに感じていたものがストレスじゃなくなる、という変化が起こります。

体を通じて、心が変わる、大げさに言うと、その人の「運命」が変わる、という訳です。

これが徹頭徹尾、「心身一如(しんしんいちにょ)」という、東洋医学の生命観をもって治療した時の、”正しい患者さんの変化”なんです。

ココロとカラダを切り分けたら、そんなの生命じゃないんです。

こういう考え方を体系化し、生命、自然を説明し、キチッと結果を出す東洋医学、ほんっとに、美しいよナー・・・と、思います。

肝の臓について、ひとまず終わり。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.05.15

これまでのお話・・・

「肝(かん)」って何ですか?(その1)

「肝」って何ですか?(その2)

「肝」って何ですか?(その3)

「肝」って何ですか?(その4)

「肝」って何ですか?(その5)

「肝」って何ですか?(その6)

「肝」って何ですか?(その7)

引き続き、「肝」を構成する”7枚の葉っぱ”の意味について考えてみましょう。

前回述べたように、他の奇数に比較すると、影が薄いとはいえ、古代の中国では、様々な古典の中に”7”が出てきます。

『論語』『孟子』『荘子』などなど・・・。

僕ら東洋医学を学ぶものにとってなじみが深いモノの中では

『黄帝内経(こうていだいけい)』

という、東洋医学のバイブルと言ってもいい、大古典の中に、女性は7の倍数に応じて成長する、という記載が出てきます。

(つまり、7歳、14歳、21歳、28歳・・・と、女性の生涯の中で、身体的に大きな節目が訪れるよ、という記載です。)

また、東洋医学の根本思想である「陰陽論」の来源ともいわれる、『易経(えききょう)』の中にも、”7”という数字が「繰り返し、つまり循環」を示す数字として登場します。

(本田濟『易』P224~参照)

また、ここで詳しくは述べないが、今井宇三郎先生の『宋代易学の研究』の第二章(P146~)に、『易』において有名な「河図洛書」の「河図」には、

後漢の『漢書』五行志や、後漢の儒学者、鄭玄(じょうげん)の『周易鄭玄注』によって、1~5までの数字を「生数(せいすう)」、6~10までを「成数(じょうすう)」と呼んでおり、

7は生数5+2と考えられ、五行では火の成数ということになるが、龍雷相火といわれる肝の臓に、五行において火の意味を持つ成数7が乗せられていることは興味深いが、

この意味で肺の八葉を解釈しようとすると、こちらは「木」の成数ということになるので、肝の七葉、肺の八葉の意味に一貫性が見出しにくい。

ここは、詳しい読者諸賢の方は是非ご教示下さい。

個人的には、蕭吉(しょうきつ)撰『五行大義』の生成数解釈でここに関しては強引に理解しています。

(中村璋八ほか注『五行大義 上下巻』、神野英明『鍼灸漢方の名医になるための秘訣』P106~参照)

さらには仏教においても「初七日」「四十九日」と、7および7の倍数(乗数)に、極まり、そしてまた繰り返す、あるいは次なる段階へ進む、という意味がのせられています。

さらにさらに、中国古代の文学作品や詩集には、タイトルに「七」のつく作品が異常に多い、という特徴があるそうです。

この理由については、最終的には”不明”らしいですが(苦笑)、僕個人としては、「七」という数字に込められた、

「永続性」と「形式美」

に、当時の文学者たちは何かを感じていたんじゃなかろうか、と思っています。

(終わりと始まりを、同時に、かつストーリー性を持たせて表現できる数、という意味でね。)

・・・また、卑近な例として、7月7日の七夕祭りがありますね。

これも実は、織姫と彦星が、いつも会いたいのに年に一度しか会えない、ということから、「やっと会える日」の強調というよりも、好きな人がすぐそこにいるのに会えない、

”無限にも感じられる辛い時間”

というものの永続性とその極みを”7”に込めた、という解釈もあるようです。

(ロマンチック!!)

・・・さらに天体モノでいくと、何と言っても「北斗七星」の7です。

古代の中国人は夜空を見て、北極星の周りを回る北斗七星の柄の部分がどの方角を指すかで季節を定めました。

(ちなみに北辰会の”北辰”というのは北極星という意味がありマス・・。すごいネーミングだネ・・。)

そして道教においては、七夕に七星を祭る、という儀礼が存在し、内丹術(・・・ここでは詳しくは述べないけど、まあ要は気功みたいなもんです。)においても、”七”を極めて重要視します。

(これには”不老長寿”という考え方と”7”の神秘性、永続性が関係しているのではないか、と思っています。)

・・・また、空間を認識する上でも”7”は実は重要です。

つまり、「東西南北」の4と、「上下」の2を足すと”6”という数字が得られ、これを「六合(りくごう・・・宇宙のこと)」と言いますが、

これに「中央」、つまり「観測者の立ち位置」を加えると”7”という数字が得られます。

これにより広大無辺な六合空間の中に「基準」が出来るので、基準点から見て「空間」というモノを”どこからどこまで”と規定することが出来ますし、

当然、その空間の中で、2点間の移動を考えることが出来ますから、その移動速度と合わせて”いつからいつまで”という「時間」も規定することが出来ます。

小学生の頃やった、「道のり、早さ、時間」てやつが規定できるようになるわけです。

こう考えると、時間と空間を「規定する」「決定づける」数字が”7”なのであります。

それが、狭義の「魂」(意識の支え)と「血」を蔵し、「全身」という空間区分における「気」の配分調節をつかさどるという役割を持つ「肝」の「形態」に、

さりげなくのせられている、という東洋医学・・・、シャレてないすか?

・・・今日のブログは、細かい部分をかなりはしょりまくって書いたものなので、ちょっと意味が分かりにくかったかもしんないけど、何となく壮大で面白そう、

ということが伝われば、とりあえず満足です(苦笑)

今日はあえて書きません(てか書けません)が、ここからさらに、まだまだ2次的、3次的に生じる疑問や、それに対する考察についても、

これまた面白い考え方が山ほど!!

そのほかにもまだまだ僕の中で何年かあたためてる事案が山ほど!!

・・・ですので、東洋医学の中にさりげなく出てくる数字の意味には、深い意味が込められているとしか思えないことが多く、無視しない方が良いのですが、

これに最初からあまり拘ってばかりいると、基礎固めが全然進まないので(苦笑)、初学の方にはまったくおススメしません。

こういう細かい部分で、なおかつ初めに提唱した人の見解が残っていないので、原義や解が出しにくい部分に対して、色々な古典を幅広く調べて渉猟し、

肝の臓の七葉の意味の仮説に関して猛烈に詳しくなったとして、・・・「で?」ってなります。(笑)

しかし、そうはいっても東洋医学面白い~・・・、やめられない止まらない~・・・。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.05.12

これまでのお話・・・

「肝(かん)」って何ですか?(その1)

「肝」って何ですか?(その2)

「肝」って何ですか?(その3)

「肝」って何ですか?(その4)

「肝」って何ですか?(その5)

「肝」って何ですか?(その6)

今日は(その6)でお話しした、「7」という数字について考えてみたいと思います。

以前、「東洋医学」と「数学」にもチラッと書いたように、この医学には何かと“数字”というものが付きまといます。

これの意味については、とりあえず置いといて、「そういうもんだ」ということにして話を進めた方が、当然のことながら簡単なんです。

しかし、古代中国人の生命観をより深く分かろう(理解しよう)と思ったら、こういう何気ないことの意味にもやっぱり目を向けた方がいいと思います。

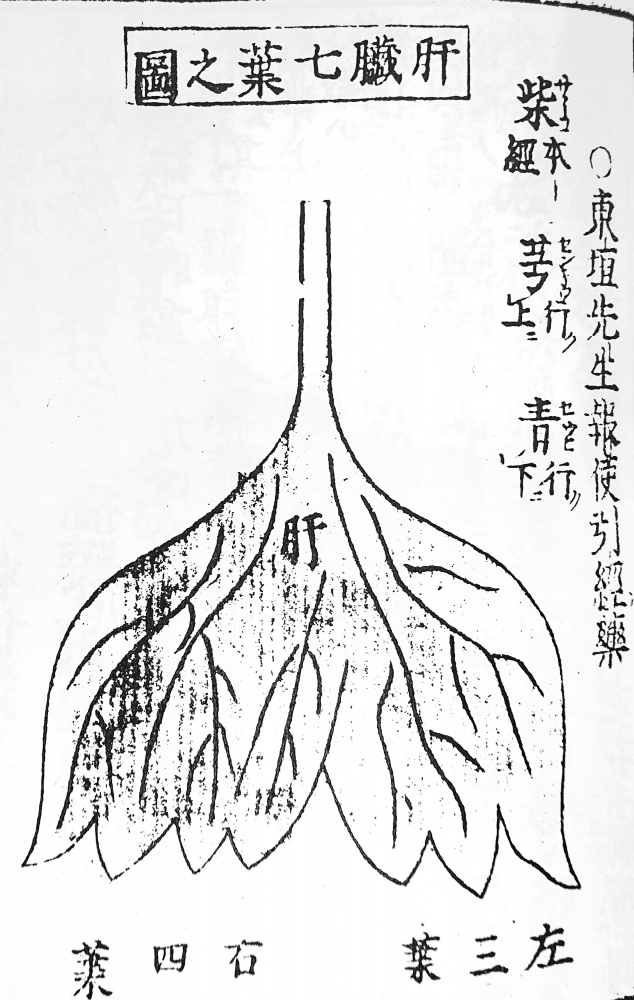

東洋医学の言う「肝」は”右に4葉、左に3葉、合わせて7葉”の葉っぱが垂れ下がった形をしております。

(↓こんな形ね。)

(岡本一抱(1655-1716)『臓腑経絡詳解』より)

文脈的に、江戸期の日本の文献である『臓腑経絡詳解』から持ってくるのはどうかとも思いましたが、分かりやすかったのでこの図にしました。

(専門家の先生方、大目に見て下さい(笑))

中国においては、西洋医学との接触後も、東洋医学を実践する者の間では、この図が支持され続けてきた、という事実があります。

(まあ現代日本の僕らもある意味ではそうな訳ですが、少数派です・・・。)

この図には、何らかの深い意味があるに違いない、と思います。

私が数字の意味を掘り下げる時にいつもお世話になっている良書、青土社『中国神秘数字』によれば、しかしこの「7」という数字は、世界的、

とりわけ旧約聖書なんかでは特別な数字とされているけども、中国においては、

「1」「3」「5」「9」

という、他の1桁の奇数と比較すると、実はわりかし影の薄い存在なんだそうであります。

ちなみに旧約聖書の世界では、7は「聖なる数=聖数」として、無限の数や循環を意味する時に多く用いられ、有名な一節で、 『マタイによる福音書』第18章の中で、

ペトロがイエスに、

「兄弟が自分に対して罪を犯したならば、何回赦すべきですか?七回ですか?」

と聞いているのに対して、イエスは、

「七回どころか、七の七十倍まで赦しなさい」

と説いております。

ここからしても、旧約聖書においては「7」という数字が「無限」を示す数字だ、ということが分かります。

しかも、7の内訳は「3(神性)+4(人性)」と言われ、すなわち宇宙(言いかえれば神と人との結合)を示します。

こう考えると、イイ感じで東洋医学のいう肝の臓の「右4葉、左3葉」と、肝が「魂を蔵する」ということの神秘性と符合するんだけどナー、

な~んて、学生の頃、よく妄想してました。

(笑・・・しかし、どう考えても東洋医学のいう”肝の7葉”は聖書からの発想ではないでしょうね。。。)

では東洋ではどうか、と考えて色々と調べてみると、「中華三大宗教」と言われる儒教、道教、仏教の中で、最も「7」がよく出てくるのは道教だそうです。

また、古代中国人における「7」の特殊性の中でよく考えられるのは「北斗七星」の”七”です。

またさらに、意外と、”7”は中国における文学者の間で、非常に好まれた数字でもあるそうです。

さあ、この辺の解説は長くなりそうなんで、この続きは次回、お楽しみに・・・。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.05.01

これまでのお話・・・

「肝(かん)」って何ですか?(その1)

「肝」って何ですか?(その2)

「肝」って何ですか?(その3)

肝という臓は、人間の体の中でも大変重要な臓でして、上記以外にもまだまだ働きはあります。

話があまりマニアックになっていきますと、患者さん向きでなくなるんで、このブログでは極力専門用語は使わずに、分かりやすく解説していこうかな、と思ってます。

(まあ専門家の先生方には、そういうサイトや本がいくらでもあるしね。)

・・・てな訳で今日も、肝の働き、いけるとこまで。

◆肝は「目」に関わる

・・・これも結局は、「髪」や「爪」と同様に、「目」を養っているのは「血」だから、というオチであります。

肝にためこまれている「血」が十分であり、ちゃんと目に十二分にいきわたっていれば、少々長い時間本を読んでも、PC作業をしても、

目が疲れたりかすんだりすることはありません。

清明院でも、よく患者さんの下まぶたを下げて(いわゆる”アッカンベー”ね。)、白くなってないかどうか診させていただくことがありますが、

下まぶたをめくった時の色が白くなっていれば、

「あ、肝がためてる血が少ないか、ためてる量はあっても、何らかの原因で、目にきちんと行きわたってないな。」

と考えます。

他にも、白内障や緑内障、疲労性の網膜剥離などなど、眼科のあらゆる病気は、東洋医学的には「肝」の異常を中心として起こっていることが少なくありません。

◆肝は「魂(こん)」を蔵(ぞう)す

・・・コレ、響きからして、いかにも東洋医学~!って感じでしょ?(笑)

「一体なんなのだ、この「魂(こん)」というものは!?ワケのわからんことを言うな!!」

と、僕も学生の頃は思っていました。

これについて細かく細かく解説をしていくと、どんどん肝の話から逸れていきますし、僕自身が年末に北辰会で講義する内容のネタばらしにもなっていきそうですんで、ここではごく簡単に述べてみます。

ここで言う「魂(こん)」ていうのも、人体を循環する「気」の一種だと考えて下さい。

つまり、生きている人間の体の中を絶えず流動し、心身のバランス調節をしてくれているものの一つです。

(「気」については、「気」ってなんですか? 参照)

で、「魂」は、日中活動時は「気」のように全身を行ったり来たりしていますが、睡眠時は、「肝の臓」に戻る、という運動パターンを持っています。

「肝の臓」が家だとすると、その家の主人が「魂」といった感じです。

このように肝の臓は、「血」であったり「魂」であったり、色々な重要なものを”蓄える”という性質があるということが、肝の臓を理解する上ではひとつ、重要です。

〇

・・・で、「魂(こん)」と「気」との違いはどうかというと、「気」が全身を巡って、”全ての生命活動を”調整するものであるのに対して、「魂」は、

「人間の無意識の精神活動を調節しているもの」

と言われます。

(笑・・・分かりにくいねえ~)

要はこの、「無意識の精神活動」っていうものは、僕らが普段、普通に「意識的に」やっていることの”支え”であり”裏”となっているものです。

例えば、「何かしよう」と思う時も、それを実際に行動に移す時も、その背後には、必ずこの「魂」の働きがある、ということです。

だから、目立ちませんが、大変重要なものです。

この「魂」の働きの具体例としてよく言われるのは、「夢」や意識昏迷状態での「うわごと」などです。

(「夢」についてはかつて「夢」はなぜ見る?にちょこっと書いてますのでご参考あれ。)

本来は、「寝てる」という状態であれば、人間は当然無意識状態ですから、「魂」の出番はありません。

だから寝ている時は「魂」は「肝」におとなしく帰っています。

(その時「魂は肝に蔵されている」わけね。)

しかし肝が病になると、この「魂」が不安定になって、(肝の臓に蔵することが出来なくなって)寝ている間も肝に帰らなくなります。

(非行少年のように、夜遊びし出すわけです)

そうすると、「夢」をよく見て、しかもそれをいつまでも覚えている、という病的な現象が起こります。

これを東洋医学では「多夢(たむ)」と呼び、うわごとや、酷いものでは夢遊病なども含めて、「魂(こん)」が夜の間に肝の外で遊んだ、

という意味で、「遊魂(ゆうこん)現象」なんて言います。(笑)

・・・面白いですねえ。(笑)

東洋医学にはこういう、西洋医学にはない、独特の病のとらえ方がたーくさんあります。

どれもとても面白いです。

しかしもちろん、この医学は面白いだけで終わりません。

例えば上記のような、毎晩毎晩、悪夢にうなされて睡眠不足で困っている、という患者さんがいた時に、これを”遊魂現象”と考え、「肝」に着眼して診察し、

実際に肝の病が中心だ、と確定したとします。

そして、それを上手に治療していくことによって、夢を見なくなり、ぐっすり眠れるようになる、

そして、それに伴って、肝の臓に関する病的なツボの反応やその他の症状が体から消えていく、という現象が「現実に」起こるんです。

そういう症例を実際に経験するたび、東洋医学はこのような一見不可思議な説明から、確かに一部「真実」を捕まえている、と再確認出来る訳であります。

次回につづく。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.01.28

こないだ、ニュースで、押尾学容疑者が、亡くなられた女性や遺族に対し、

「腹を切ってお詫びしたい。」

と発言した、というニュースがやってましたね。

なのになぜか“無罪”を主張している、という・・・。

これを見た大半の方は、

「切腹だなんて、する気もないくせに・・・。しかも無罪主張って・・・。ワケわからんわ!」

と思ったんじゃないかと思います。

僕もそれには同感なんですが、ふと、「切腹」というキーワードに目が止まりました。

以前、新渡戸稲造の『武士道』を読んだ時、確かこんなような一節があったと思います。

「・・・切腹は日本独特の風習で、古来より、腹には霊魂と愛情が宿ると考えた、日本人の解剖的信仰によるものであり・・・」

と。

我々東洋医学を実践する者も、日々「腹診」を行い、その技術は中国よりもむしろ日本において発達、発展した、という話は以前このブログでもしました。

⇒ 「腹診(ふくしん)」で何が分かるの? 参照

ここでさらにふと、

「そいじゃあ、切腹の起源て何なんだろう・・・。」

という疑問が僕の頭をかすめました。そこでネットで色々調べていくと、出てくるわ出てくるわ・・・(苦笑)

どうやら、平安末期に、源為朝(※)が切腹したのが、歴史上(記録上)初の切腹、というのが定説らしいですが、実は縄文時代に起源があるとか、

腸の形態から、蛇信仰と関係があるとか、諸説あるようです。

※みなもとのためとも・・弓の名手で、保元の乱で大暴れし、敗戦ののちに伊豆半島に島流しにあったが、そこでもまた大暴れし、追討にあって切腹死した武将。

↑↑この人の生涯は大変面白いので、ぜひ調べてみて下さい(笑)

しかしまあ、「愛情」や「霊魂」の宿る腹をあえて晒して死ぬ、という責任の取り方が日本人ぽいですよねー(苦笑)恐ろしい民族・・・。

第二次世界大戦の終戦間際にも、多くの有名な将校が切腹自殺していますね。

(これも、明治以降の武士道教育が大きな影響を与えている、と考えられているようです。)

近年では、何と言っても三島由紀夫が有名ですね。

(まあ彼の場合はちょっとまた趣が違うような気もしますが・・。)

・・・いずれにしても、日本人は、腹部の

「内臓が入ってる大事なところ」

という意味「以外」の部分を、かなり重んじていたようです。

こういった発想から、日本人の昔の医者達が腹診術を創っていった、というのは、現在、毎日患者さんのお腹を診ている僕にとっては、大変興味深いです。

まあそれにしても、押尾学さんは切腹しない気がします(苦笑)

腹診についてはまだまだ大変興味深いところなので、またなんかあったら書こうと思います!

2010.01.17

このシリーズ、最後の話題です。

例の気胸事件以降、インターネットに書き込まれた鍼灸批判、鍼灸師批判に対して、鍼灸を擁護する書き込みに対して、

4、「もともと少ない患者を減らさないために必死だね(笑)」

・・・と、書き込んだ人ね、えーっとですねえ、・・何ていうか、

「あのー、何でそんなに性格悪いんですか?何かお辛いことでもあったんですか?」

とお伺いしたいです。(苦笑)

・・・まあしかし、鍼灸の患者さんの絶対数が、ほかの医療業種と比較して少ないということは残念ながら事実でしょう。

これはあらゆるデータが証明しているでしょう。

ある調査によれば、国民の鍼灸治療受療率は5%ほどだとか。(苦笑)

このブログ上でもHP上でも何度も書いているように、現代の日本においては東洋医学、とりわけ鍼灸医学についてはまだまだ正当に認知されていないという現実があります。

だから患者さんとしては最初から鍼にかかりにくい、鍼灸と聞いたら、聞いただけで

「痛そう、熱そう」

となってしまって、最初の一歩がなかなか出ない、という現実があります。

例えば患者さんで鍼がよく効いた人がいて、その人が知人に鍼灸を勧めた時に、

「ええ~!痛そうだし熱そうだからやだよ~!!」

と言われてしまうと、それ以上強く勧められない、という感じ(空気)になります。

僕はそういう話を聞くたびに、悔しいような思いがします。

・・・まあ、こんな調子だから、いよいよどこに行っても治らない、という重症の患者さんや、もともと一家で昔から鍼灸治療を受けている人とかぐらいしか、なかなか鍼灸院を訪ねてはきません。

こんな現状なので、

慰安でも何でもやりまっせ~!言うこと何でも聞きまっせ~!安くやりまっせ~!

という、医療人としての誇りを失ったような、商魂全開の鍼灸師が増える一方です。

以前、噂に聞いて驚いたんですが、都内のとある鍼灸院では、患者さんに、

「今日はどこに鍼を打ちましょうか?」

と聞いてから、患者さんの「指示」に従って鍼を打つところがあるそうです。

ここまで行くとどっちが先生だか分りませんね。

(笑・・・まあある意味すごいけどネ)

・・・そうはいっても、鍼灸師だってメシ食わなきゃいけない訳だから・・・と考えると、こういうのは大変切実な部分ではありますが、

これは日本の東洋医学の発展を妨げる大きな問題の一つだと思います。

だから結局、現在僕がたどり着いた結論は、少しづつでもいいから、一人でも多くの人に本当の東洋医学をアピールし、かつ結果を出し、認めてもらい、

あの先生はちゃんとした「鍼の医者だ」という信用を勝ち取っていくしかない!ということです。

またこんなん言ったら夢がないと言われるかもしれないけど、厳しい世界です。

難事業です。

でもそれだけにやりがいもあります。

出来るようになってしまえば、マジで面白すぎる世界です。

(まあ僕なんて全然まだまだだけどね。でも今の時点でもこんなに楽しいんで、もっと上手くなったらもっと楽しくなるかと思うと、テンション上がります。)

ですので、インターネット上で、決して事故そのものを弁護したのではなく、「鍼灸」自体を擁護するようなコメントをした人の気持ちが、僕には分かります。

まあ、伝わらなかったみたいだけどね・・・。(悲)

・・・まあ以上で「鍼灸(師)批判について」シリーズはひとまず完結します。

またどこかで気になる話を耳にしたら、僕なりの考えを述べてみようと思います。

言われっぱなしは気分が悪いんでね(笑)

・・・しかしまあ、このシリーズを書くにあたっては、実は結構な「勇気」が要りました。

ああいう匿名の批判に対して、意見を述べる、ということは、大変怖いことでもあります。

無視するのが一番利口だなんて、百も承知です。

「こんなこと書いたら、賛否両論になっちゃって、ブログが炎上するんじゃないかしら・・」

とか、

「言葉足らずとか、表現が下手で、うまく伝わらないんじゃないかな・・。」

とか、内心ドキドキしながら書いた面も正直あります。

・・・でもね、僕はいつも言うように、今の日本の鍼灸、東洋医学の現状って、絶対おかしいと思うんだけど、こうなった歴史的背景には、

数々の場面で「明確で筋の通った自己主張」をハッキリとしてこなかった鍼灸師にも、責任の一端があると思うんです。

(僕個人的には、ですよ。)

なので今回は、稚拙な文章ではありますが、いわれのない批判に対する「僕なりの」意見を少し述べさせていただきました。

少しでも多くの患者さんに、僕の真意が伝わりますように・・・。

清明院 院長 竹下 有

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!