お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2011.01.07

これまでのお話

「泣く」とはどういうことか(その1)

「泣く」とはどういうことか(その2)

「泣く」とはどういうことか(その3)

「泣く」とはどういうことか(その4)

「泣く」とはどういうことか(その5)

かなり久々になりますが、このシリーズ、ちょっと足しましょう。

今後もこのように、右にあるカテゴリーの色んな話を、たまに肉付けしていきます。

今日、こんなニュースを見つけました。

(↓↓以下簡略化して引用)

米科学誌サイエンス電子版で6日、発表した。

研究チームはまず、複数の女性ボランティアに悲しい映画を見せ、涙を採取。

涙と、塩水がしみこんだシートを男性被験者24人の鼻の下に別々にはりつけると、涙のシートをつけた場合でのみ、女性の顔写真に性的魅力を感じる度合いが減った。

唾液中の男性ホルモン「テストステロン」の濃度も低下したほか、脳の活動を調べる機能的磁気共鳴画像装置(fMRI)でも、性的興奮にかかわる視床下部などで活動が低下していることを確認した。

「嗅覚」を刺激する何らかの成分(フェロモン?)が

男性の「性的興奮」を

「選択的に」抑制する

そして、「男女」という陰陽・・・。

2011.01.05

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「腎(じん)」ってなんですか?(その1)

「腎」って何ですか?(その2)

「腎」って何ですか?(その3)

「腎」って何ですか?(その4)

「腎」って何ですか?(その5)

「腎」って何ですか?(その6)

「腎」って何ですか?(その7)

年末年始でなんやかんやと忙しくしてるうちに、随分と空いてしまいましたが、続き、いきま~す!!!

☆「腎」と生殖

前回、「腎の臓」は”求心性”の働きを持った臓である、というお話をしました。

ところでこの表現、少し分かりにくかったかも知れませんので補足します。

・・・このシリーズでこれまで長々と解説してきているように、五臓六腑にはそれぞれ働き、役割があります。

「臓」と「腑」に関して大ざっぱにいうと、

「五臓」の方は”何かを貯め込む”、という働きが多く、

「六腑」の方は”何かを通す、あるいは洩らす”、

という働きが多いです。

つまり、「五臓」の場合は、

「肝の臓」は「血(けつ)」や「魂(こん)」を蔵(ぞう)し、

「心の臓」は「神(しん)」を蔵し、

「脾の臓」は「意」や「思」を蔵し、また、「胃の腑」と協調して一時的に飲食物を蔵し、

「肺の臓」は「気」や「魄(はく)」を蔵し、

そして今解説している「腎の臓」は「精」や「志」を蔵する、

といった具合であり、「六腑」の場合は、

「胃・小腸・大腸の腑」は飲食物を通し、

残りの3つはまだ解説してないけど、

「胆の腑」、「膀胱の腑」は胆汁、尿を一時的に溜めますが、結局は洩らしますし、

「三焦の腑」も、一面、体の中の”お水”の通り道であります。

(この3つについても、詳しくはいずれ解説します。)

・・・まあこのように、「臓」と「腑」でまずはおおざっぱに働きが分けられ、さらに五臓六腑それぞれに個別の働きがある中で、

比較的「腎の臓」の働きというのは目立って”求心力”(引き集める力)が強い、ということです。

そして「腎の臓」は、人間の生殖機能に大きく関わります。

前置きが思いのほか長くなっちゃったんで、続きは次回。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.12.27

昨日、12月26日(日)は、代々木オリンピックセンターにて行われた、(社)北辰会関東支部定例会に行ってきました!!

今回、午前中は僕が

『神主学説(しんしゅがくせつ)』

というテーマで2時間講義をさせていただくということで、朝からミョ~なテンションでございました。(笑)

・・・『神主学説』というテーマは非常にマトが広いテーマなので、何がどの程度伝わったか、やや不安でありますが、アンケートの集計を待って、

今後の参考にさせていただきたいと思います。

そして午後は藤本蓮風先生による代表特別講演

『日本鍼灸を訪ねて+公開臨床』

と、医師である、和歌山の村井和先生による最新の症例報告(5例)でございました。

蓮風先生の講義も、公開臨床も、村井先生の症例も、相変わらずハンパじゃなかったです。

蓮風先生の魂の叫び、また村井先生による、医師が実際に病院で鍼灸外来を立ち上げ、

「病気の治療」

に東洋医学的な考え方で、鍼灸師に教わった”鍼灸”を用いて、しかも好成績をおさめているという現実、多くの参加者の心に響いたんじゃないかと思います。

関東支部では、年に2回、奈良から蓮風先生を東京にお招きし、ご講演いただいております。

(宿泊型研修会「順雪会(じゅんせつえ)」を入れると年3回ですが、順雪会は群馬での開催となります。)

・・・まあとにかく、大変貴重な機会のうちの1回です。

今回は会場のキャパの問題もあり、100名限定ということで、申し込み受け付けのパンフレットを出したんですが、

実際は120名を超える参加者が訪れ、なかなか、というかかなりの大盛況、といったところでした。

これはおそらく、関東支部としては過去最高の参加人数であろうと思います。

・・・でも、その参加人数を聞いた蓮風先生が、

「まだまだや、もっともっと来るはずや!!」

とおっしゃっていたのが、個人的には印象的でしたネ。

蓮風先生は、あれだけの実績を残し、あれだけの評価を得ながらも、あぐらをかかず、まだまだ攻めています。

チャレンジスピリットを捨てていません。

・・・これは、大いに見習わなくてはならないと思います。

いや~しかし、僕としてはとりあえず年末の大仕事が終わって、ホッとしております。(笑)

来年もガンバろっと。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.12.20

これまでのお話・・・

「腎(じん)」ってなんですか?(その1)

「腎」って何ですか?(その2)

「腎」って何ですか?(その3)

「腎」って何ですか?(その4)

ここまで、「腎の臓」の”カタチ”と”位置”についてつらつらと述べてきました。

今日はいよいよ、その機能について。

☆腎と根気強さ

東洋医学の言う「腎の臓」というものがしっかりと働いていると、気力体力が充実し、細かい仕事を根気強くやり通すことが出来る、と説きます。

コレ、何故でしょうか。まずはその理由の一つ目、いきます!

・・・以前、「肝(かん)」は「魂(こん)」を蔵する、というお話をしました。

・・・また以前、「心」は「神(しん)」を蔵する、という話もしました。

・・・そして以前、「脾」は「意(い)」を蔵する、という話もしました。

・・・さらに以前、「肺」は「魄(はく)」を蔵する、というお話もしました。

「肺」って何ですか?(その9)

そしてこれらと同じノリで、「腎」は「志(し)」を蔵する、という考え方があります。

・・・ではこの「志」というものは具体的にどういうものかというと、これは「腎の臓」の機能の一部であり、

1.人間の行動のスムーズな最終決定の際に関わる

2.長期記憶(記憶の貯蔵)に関わる

とされています。

ということは、腎の臓が何らかの原因で弱り、この「志」の働きが鈍ると、単純に忘れっぽくなったり、昔のことが思い出せなくなったり、

行動が優柔不断になった結果、けっきょく、中途半端で終わってしまったり、という症状が現れます。

老人でこうならともかく、最近は若い人でもこういった症状が出ている人が非常に多いように思います。

何かを始めたはいいけど中途半端で、すぐやめちゃう、続かない。

若いのに会話の中に、

「えーとえーと、なんだったっけかな~・・・。」

が多い、これは「腎の弱り」から「志」の機能失調が起こっている可能性が高いです。

要注意です。

これはイカンことですぞ・・・。

(僕も気をつけよっと。)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.12.05

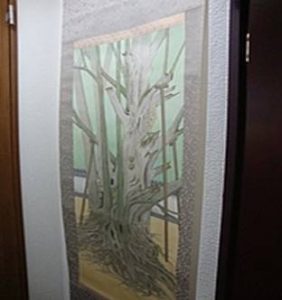

もう、先週土曜日以降に清明院にみえた患者さんは御存じでしょうが、この間、清明院をまたまたプチリフォームしました!

清明院の内装に関しては、今後もちょこちょこ手を入れていこうと思っています。

今回、手を入れたのは玄関です!!

以前は、背の高い靴箱がそびえ立っていて、圧迫感全開・・・。

しかもこれが地味に幅もとるもんだから、玄関がせまいせまい!

入りにくそうにしている患者さん、出にくそうにしている患者さんを見ていて、内心、

「ごめんね~!そこ何とかしなきゃだよね~!」

と、思っていました。

・・・そこで!

今回その靴箱を思い切って撤去しまして、知り合いの日本画の先生が書いた、

「富山県、氷見市の御神木、銀杏」

の掛け軸を飾ってみました!!

・・・ん~まあ、実はこの掛け軸を最初見た時、正直そんなにピンとは来なかったんです。

て言うのは、御神木だけど、なんかちょっと枯れ木っぽいし、パッと見で銀杏だって分かんないしなあ・・・、ということでネ。

でも、その知り合いが、これは絶対いいからって薦めてくるので、まあじゃあ、飾ってみようか~、って感じで飾ってみました。

そしたら以外とハマった感じで、

「あー、落ち着いてて、なんかイイ感じ。これでいこう。」

と、なりました。(笑)

銀杏は別名、公孫樹(こうそんじゅ)とも言うそうです。

そして花言葉は「鎮魂」「長寿」「しとやか」・・・。

花言葉はいいけど、別名の方は、恐れ多い気がします。

(苦笑・・・分かる人には分かる)

まあでも、こうして僕の手元に来て、清明院の玄関に飾られた、というのも、何かの縁でしょうから、

清明院の顔としてドーンと患者さんをお出迎えしてほしいと思います。

今後も頼むぜ御神木~

愛すべき読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

清明院に皆様のお力を!<m(__)m>

2010.11.11

これまでのお話・・・

前回は、”魂(たましい)”というもののお話を少ししました。

コレについては、僕も以前から大変重要視(というか意識)しています。

・・・まあさておき、今日はいよいよ、東洋医学では「痛み」というものをどのように考えるのか、というお話です。

東洋医学では、人間の体には「気」というものがくまなく、絶えず巡っている、と考えています。

「気」ってなんですか? 参照

そしてその「気」というものが、体の中で、過不足による滞りなく、スムーズにバランスよく巡っていれば、「痛み」は出ない、というより”無病”である、と考えます。

つまり、「痛み」がある、ということは、東洋医学ではそこに「気」の過不足による、「気の流れの滞り(循環障害)」がある、ということを示している、と考えます。

そして、その「原因」を究明するために、問診から始まる各種の診察法(脈診や舌診や腹診などなど)が考えだされている訳です。

東洋医学では「痛み」を大きく分けて、2種類の分類をして、解説します。

1.痛みのある部分に「気」が通じていないパターン

2.痛みのある部分に「気」が不足しているパターン

この2つです。

1.のパターンなら、「気」を通じさせればよく、2.のパターンなら、そこに「気」が充実するように治療すればよい訳です。

「なんだ、エライ簡単じゃん。」

と思う方も多いかと思いますが、東洋医学が注目するのは、この2つを起こさしめている「原因」です。

この「原因」によって、痛みの程度も、出方の特徴も決まってきます。

そして「原因」にアプローチ出来ないと、なかなかよくなってくれません。

たとえ治療直後に効果があったとしても一時的ですぐ戻ってしまったりします。

我々はその痛みの東洋医学的な「原因」を「問診」によって調べ、実際に体表観察をしてみることで、明らかにしていく訳です。

ここで、

「じゃあ、仮に肩こりの”原因”が長時間のPC作業だったとしたら、鍼ではどうしようもないですよね?」

という意地悪な質問があったとします。

(実際に言われたことあります。それも同業者に。)

僕はこれに対しては、

「長時間のPC作業をしても、肩が凝らない人もいます。そりゃあPC作業なんて不自然なこと、やめてくれるに越したことはないけど、生活の為にはそれがどうしても出来ない、

という条件であれば、東洋医学の立場から、PC作業が最も負担をかけた臓腑、経絡を明らかにして、そこの不具合を是正することで、

”PC作業をしても肩の凝らない人”に限りなく近づけていくしかない訳です。」

となります。

(真面目に答えるとネ(笑))

いずれにせよ、東洋医学の疾病観というのはどこまでいっても「陰陽の不調和」の一語であり、言いかえれば「気の過不足」な訳ですから、

どのような病態、状況においても、まったくのお手上げ、という状況はない訳です。

ただ、誤解を招きそうなので付け加えておくと、場合によっては、西洋医学的な手法(外科手術など)を用いた方が早いケースももちろんある、ということです。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.11.10

昨日まで、4話連続で、「スピリチュアルペイン」について書いてきました。

スピリチュアルペイン(その1)

スピリチュアルペイン(その2)

スピリチュアルペイン(その3)

スピリチュアルペイン(その4)

西洋医学においても、「緩和ケア」の分野においては、このように「痛み」というものを幅広く解釈し、治療にあたっている、ということが少しお分かりになったかと思います。

・・・が、しかし!です。

我々がやっている東洋医学においては、こういったことも、数千年も前から、当然のように意識しながら、医学理論を構築してきております。

まだすべて解説した訳ではありませんが、このブログの肝、心、脾、肺、などの五臓六腑シリーズ、あるいは七情などなどを、よ~くお読みいただければ、

いかにこの医学が、

「心身一如(しんしんいちにょ)」

を旗印に、患者さんの精神面、果ては魂(たましい)、というものの存在までを意識し、それらを包括しうる形で、医学理論を構築してきたかが、

少しはお分かりになるかと思います。

これまで何度か書いていますが、東洋医学はそういうことを意識しつつも、数千年の経験と実績に裏打ちされた、明確な”理論(ロジック)”を持っています。

よく、東洋医学の学会や勉強会などで、西洋医学的に”原因不明”と言われた、あるいは診断名は付いたものの、服薬は無効か効果薄の、激しい痛み疾患などに、

鍼灸治療が劇的に効いた、という症例なんかが出てくることがよくあるんだと思います。

これは、鍼灸師を長いことやっていたら、必ずと言っていいほど経験することでもあろうかと思います。

ちなみに、私の所属している(一社)北辰会では、その理念において、患者さんの「心」と「体」と「魂」を救うのは、東洋医学思想でないと出来ない、

と考えている、とあります。

なお、”魂(たましい)”と、ここで言うのは、”肝”のところで僕が説明した”肝魂(かんこん)”というものとは、重なる部分はあれども、

また別の概念であり、これは非常に難しいところだと思います。

いつか(何年、何十年後?)僕もこういうことを明瞭に書けたらイイナー、とは思っておりますが、この問題は下手に語れば、勘違いや誤解を与えやすいし、

今の僕ごときが語っていい問題だとも思いませんし、とてもうまくなんて語れませんので、今後の蓮風先生の発言に注目していきたいと思っています。

蓮風先生は最近、そのブログ「鍼狂人の独り言」の中で、ちょくちょくこの”魂(たましい)”というものに触れて、発言されています。

・・・これは注目ですよ。

なんか色々書いてたら、前置きが長くなっちゃったので、続きは次回。(苦笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.09.17

最近、また「夢」というものについて、考えています。

これは以前にも、ちょこっとだけ、書いたことがあります。

「夢」に対する解釈で、一般にもよく知られ、有名なのは、フロイトとユングですわな。

・・・まあ、フロイトさんの方は、

「夢は願望の充足である」

と強調し、一時はそのフロイトさんの弟子でもあったユングさんは、

「夢は過去の願望ばかりではなく、現在の期待の実現でもある」

と強調しました。

それ以外にも色んな学者さんが色んな立派な研究成果や見解を持っているようですが、そのように、なかなか見解の統一がうまくはかれないということは、

逆に言うと結局は夢というものが「不可知」なるもの、ということの証左じゃないかな、とも思います。

日本にも、「初夢」とか「正夢」なんて言葉があります。

「夢」に対しては、昔からみんな興味津々な訳です。

(そりゃあそうです。だって超身近な不思議現象だもんね。)

これは、脳波の観察とか、そういう近代的な観点から研究した人たちによると、みんなが毎晩見ている、なくてはならないもの、ということになるらしいです。

(ただ、起きると同時に忘れてしまうのが正常ね。)

危険な実験で、「断夢(だんむ)実験」なるものがあるそうです。

これは、脳波上、「夢を見ている」とされる脳波の時に、強制的に被験者を覚醒させる、という実験で、これを5~7日繰り返すと、軽度~重度の精神異常などの症状が出るそうです。

(でもコレ、倫理的にやっちゃダメな実験ですぞ。)

東洋医学ではこの辺の仕組みを、

「肝の臓」が蔵する「魂(こん)」

「肺の臓」が蔵する「魄(はく)」

そして、それらを統括する、

「心の臓」が蔵する「神(しん)」

というものの働きで説明します。

・・・まあ、ここいらの話はムズいので、年末の講義でちょこっとしゃべることにして、要は、

「夢をいつまでも覚えている=その時点でいくらか病的」

ということが言えるようです。

でもこれぐらいでは、誰にだってたまにならあることで、即治療対象、とは考えないことが多いでしょう。

面白いのは(というかみんなが興味あるのは)見た夢の内容に対する解釈ですね。

よく、やれ吉夢だとか凶夢だとか、色々言いますが、僕から見たら、「吉凶」もまた「陰陽」ですから、すべて「吉」の方向に解釈して、

プラスに転じてしまえばよいのです。(笑)

・・・例えばこないだ、とある大先生がおっしゃっていた、

「髪が全部抜けおちる夢を見た!」

なんていうのも、

凶夢としての解釈なら、”老いへの恐れ”とか、”ある能力の低下”という解釈もありますが、吉夢としての解釈として、

”さらなる高次の学びへの欲求”

とか、

”飾り気を捨て、ありのままに精神の成長に専心する前兆”

という解釈も出来るんです。

このように、マイナスは、いつだってプラスなんです。

・・・「陰陽論」て、マジで凄いんです!!

「夢」については、まだまだありますが、ちょこっとずつちょこっとずつ、小出しにして、書いていきます。(笑)

お楽しみに♪

【参考引用文献】

王克勤『中医心理学』たにぐち書店

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.09.11

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「肺」って何ですか?(その1)

「肺」って何ですか?(その2)

「肺」って何ですか?(その3)

「肺」って何ですか?(その4)

「肺」って何ですか?(その5)

「肺」って何ですか?(その6)

「肺」って何ですか?(その7)

「肺」って何ですか?(その8)

☆「肺」と「本能・感覚」と「魄(はく)」

・・・以前、「肝(かん)」は「魂(こん)」を蔵する、というお話をしました。

・・・また以前、「心」は「神(しん)」を蔵する、という話もしました。

・・・そして以前、「脾」は「意(い)」を蔵する、という話もしました。

・・・「肺」というのも、これらと同じように、五臓の一つですから、精神作用や感覚に関係のある「魄(はく)」というものを蔵しています。

この辺の話って、とっても難しいけど、実はとっても面白い、そしてとっても重要な部分なんです。

・・・でもまあ、なるたけ簡単に述べます。

この「魄」というものも、まあ言わば、全身を流れる「気」のようなものであります。

そしてその役割は、

1.人間の本能的な欲求に関わる

2.感覚機能(味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚、etc..)

主にこの2つです。

1.については、そもそも人間に「本能」なんてあるんだろうか、という議論もあるようです。

(事実、「人間には本能などない!」とする学問もあるようです。)

しかし間違いなく、「欲求」は存在しますよね?

・・・なのでこのような書き方にしました。

つまり、「〇〇したい!」という欲求の惹起には、この肺魄の活動が大きく関わる、ということです。

2.について、東洋医学では、( )内のあらゆる感覚にて得られた情報を、「肺魄(はいはく)」が「心神(しんしん)」に伝えることによって”認知”する、と、考えています。

(笑・・・難しい?)

まあ要するに、生命を主宰し、精神活動の中枢である、「君主の心」を、すぐそばでサポートする側近(宰相)が「肺」であり、その「君主の心」に蔵され、

人間の精神活動を統合する「神」というものに、あらゆる情報を正確に伝達するのが「肺魄」だ、という関係です。

・・・まあ、僕としては、最低限皆様に分かっていただきたいのは、東洋医学ではこのように、

”人間の感情も感覚も、消化吸収排泄など、あらゆる生理機能も、ぜ~んぶ「気」の働きによるものです!!”

と言ってしまえば、そりゃあ簡単なんだけど、それじゃザックリし過ぎててよく分からんので、東洋医学では、こういう細かいメカニズムについても当然いちいち考えているし、

そしてそれが、実際に起こるあらゆる現象を説明しうるものかどうか。治療を行う際に使えるものかどうかについても、ひっじょ~に細かく細かく考え尽くされているよ、

ということが言いたいのです。

・・・ですから、東洋医学はきちんと体系だった「医学」なんです。

荒唐無稽ではございません。

お間違いなきよう。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.06.22

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「脾」って何ですか?(その1)

「脾」って何ですか?(その2)

「脾」って何ですか?(その3)

「脾」って何ですか?(その4)

☆脾は湿気が嫌い

いや~、ここんとこ毎日毎日ムシムシしますね~!!

東洋医学では、体の内外の過剰な湿気のことを「湿邪(しつじゃ)」と呼び、あらゆる症状の発病因子と考えています。

体の中の湿邪のことを「内湿(ないしつ)」と呼び、体の外(自然界)の湿邪のことを「外湿(がいしつ)」と呼んでいます。

東洋医学では、「脾」というのはもともと湿った、乾きを嫌う臓だと考えています。

それに対して「胃」は逆で、乾いた腑である、と考えています。

(コレには深い意味があるんですが、難しいので割愛します。(笑))

体の中に余分な水分が増えたり、自然界がジメジメした時期になると、もともと湿っている「脾」の働きは弱ります。

だからいつも言うように、最近のようなジメジメした時期は、消化器に負担をかけないようにして、「飲み過ぎ、食べ過ぎ」はしないようにしないといけません。

それ+手足を使った軽い運動をしておけば、脾がしっかりしますので、あらゆる症状を未然に防ぐことが出来ます。

・・・では、脾が弱ると具体的にどんな症状が現れるんでしょうか?

☆脾が弱るとクヨクヨする

コレについては以前少しだけ書きましたが、(「思」について 参照)あまりクヨクヨと悩んでも脾に悪影響だし、飲食の不摂生などから脾を弱らせても、逆にクヨクヨしやすくなります。

要するに脾が弱ってくると、体がジメジメし、考え方までもがジメジメしてくる訳です。(笑)

身の回りに、引っ込み思案の人、理屈っぽい人、いつも物思いに沈んでいる人なんかがいたら、その人の食生活をよ~く観察してみましょう。

・・・きっとヒドいはずです。(苦笑)

☆脾が弱ると頭の回転が鈍る

コレはなぜかというと、肝が魂を蔵し、心が神を蔵するように、脾は「意」を蔵する、という考え方があります。

「肝」って何ですか?(その4)

「心」って何ですか?(その1) 参照

この「意」というのは、人間の短期的な記憶力を発揮するのに役立ち、人間の知恵、知識、思考能力に深く関わります。

参考図書『中医心理学』たにぐち書店

暴飲暴食のあとは頭の回転が鈍くなる、というのは、多くの人が経験したことがあると思いますが、それはこの「脾」に蔵される「意」の働きが鈍っている結果、と東洋医学では考えます。

自閉症、認知症などの精神疾患なども、多くの場合「脾」が関わっていることが多いように思います。

東洋医学の言う「脾」は、このように、消化吸収だけでなく、精神的な働きにも大いに関わる、と考えます。

まだ他にも、脾が弱った時の症状はありますが、一つ一つ全部書くよりも、大まかな傾向を述べていこうと思います。

・・・次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!