お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2014.12.12

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

では続きいきます。

前回、自然界と人体を同じものだと考え(天人合一思想)、それを拡大解釈していくと、顔面や腹部といった、人体の「ある一部分」も、全体と同じ、

と考えることが出来、その考えをさらに深化させていった結果、「左肝右肺」となったのではないか、というお話をしました。

これはどういう事か。

我々が非常にお世話になっている、教科書的な本である『臓腑経絡学』の中には、このように述べられております。

”『黄帝内経』における左肝右肺の問題は、易の後天八卦を使うと簡単に解ける”

と。

(P252から省略して抜粋)

これ、ちょっと難しいようだけど、

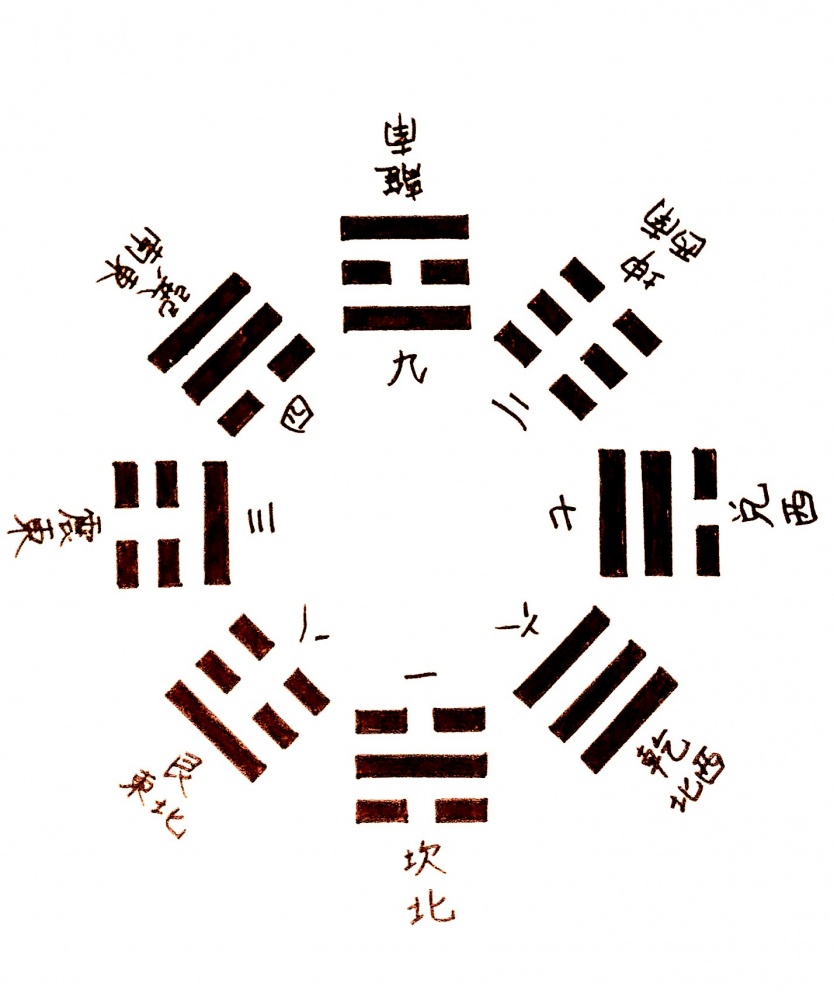

(↑↑「文王八卦圖」をもとに、清明院スタッフ樫部が作成)

「易(えき※)」において、上の図を”後天八卦図(こうてんはっけず)”というのですが、これは要は、自然界の

”陰陽の循環”

を示した図なんだそうなのですが、これをみますと、通常の地図とは上下が逆で、向かって左が東、右が西になっています。

(※易・・・古代中国の様々な叡智を包括した、陰陽論の根本思想、哲学ともいえるもので、周代に始まったといわれる。)

この図の中心に立って、南の方角を向いた状態を考えたら、分かりやすいと思います。

(日本列島で言えば、沖縄の方を向いて東京にに立ったら、左手の方に千葉、右手の方に山梨、って感じです。)

・・・で、四方の方角を五行で言えば、東は木、西は金に分類されます。

てことは、これを五臓で考えれば、東は木だから肝の臓、西は金だから肺の臓に分類されます。

「肝」って何ですか?(その13)

「肺」って何ですか?(その12) 参照

で、この後天八卦図の中心に立って、南を向いている人の顔面とか腹部に、この壮大な図を投影すると、左が東だから肝の臓を示し、右が西だから肺の臓を示す、

という考え方をしたのが、「左肝右肺」の論である、という訳です。

でもこれ、普通に聞いたら、

「おいおい、そんなん、信憑性あんの? 話が荒唐無稽じゃね??」

と思う方がほとんどでしょう。

もうチョイ続く。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2014.12.11

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話・・・

「左肝右肺」に関して 参照

では続き行きます。

左肝右肺の論を考えるときに、東洋医学の基本である「天人合一思想」を思い出す必要があるように思います。

「天人合一思想」に関して、鍼灸学校の現行教科書である『新版 東洋医学概論』によると、

1.人体の形と機能とが、天地自然(自然環境)と相応していること

2.人と自然は一体であること

だそうです。(P13)

因みに『黄帝内経』には、『霊枢』邪客篇(71)に「人與天地相應者也.」とあり、『素問』五蔵生成篇(10)には「五藏之象.可以類推.」ともあります。

歴史的には、すでに中国、春秋戦国時代の孟子などの諸子、あるいはそれ以前から、この思想の原型がみえるようですが、これは要するに天と人を対立するものとせず、

本来それは一体のものである、とする思想だそうです。

なお、朱子学でいう「天理人欲」という命題も、ひとつの天人合一論でしょうし、南宋の道教経典の一つであり、日本でも盛んに翻訳された『太上感応篇』の内容(司過神など)も、

天人合一思想の現れと言えると思います。

・・・まあ、儒教も道教も、この天人合一思想の影響を、少なからず受けている、ということなんですね。

「荘子」という人物

カテゴリ 「道教・道家思想」

カテゴリ 「儒教・儒家思想」

「朱子学」 を含む記事 参照

この壮大な考え方に則って、人体を医学的、生理学的にみていくと、例えば前回お話したような「顔面」とか、「腹部」なんていう、人体における”一部分”も、

全体(大宇宙)の縮図である、という発想が起こり、全宇宙、大宇宙と同じ、同一性、相似性、大いにあり、という考え方に繋がってきます。

そうして、その仮説を、現実の臨床と重ね合わせながら、突き詰めて考えていった結果、腹部や顔面における異常所見が、

「左は肝、右は肺」

と診ることが出来る、と結論付けられるようになっていったのでしょう。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2014.10.06

清明院では現在、スタッフを急募しております!!

ぜひ我々とともに、切磋琢磨しましょう!!詳細はこちら。

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

今日の午前中は、都内も大雨。

そして、昼からはカンカン照りです。

・・・で、夜になると、今度はそこそこ寒い。

何て不安定な。。。

東洋医学には、「天人合一思想」というものがあります。

大自然、大宇宙に対して、小宇宙である人間。

この大宇宙と小宇宙とが、常に連関しあっているという考え方。

これ、

「大自然の状況が人体に影響を与える」

という、一方通行で考えられがちだけど、

「人間の状態が大自然に影響を与える」

方については、あまり論じられることがない。

最近の、噴火、大地震、津波、台風等の大きな自然災害。。。

人心が乱れている結果、とも考えられる。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.08.10

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

読者の皆様、 この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

こないだ、ヤフー百科事典に、目が止まった。

僕は、何かについて書かれた文章の意味を、他のことに変換して読むクセがある。

文章って、自分で書いてても思うけど、書いていることの裏に、何かがある場合が多い。(笑)

額面通り読まないというのも、読み方としては、あっていいと思う。

〇

・・・まあともかく、この「上昇気流」に関しては、人間の気持ち、ヤル気に似ている。

自然現象も人間の精神も、似てる部分はあるはず。

これも「天人合一思想」です。

ヤフー百科事典の曰く、上昇気流が吹く時とは、

(1)山の斜面に沿って風が吹くとき。

・・・逆境に向かう時

(2)二つの気団の境界面で、寒気の背に暖かい空気が乗り上げたときで、おもに寒冷前線面および温暖前線面で生じる。

・・・自分とまったく正反対の性質のものと関わった時

(3)暖められた空気塊が浮力で上昇したとき。地表面が日射で強く熱せられて生じる場合と、雲の内部で水蒸気が凝結するときに発生する潜熱(気化熱、蒸発熱)によって空気塊が暖められて生じる場合とがある。積乱雲が上空に向けて発達するのは後者の場合である。

・・・誰かからの影響でも、自身の想いからでも、アツい気持ちになった時

(4)性質の似た二つの気流が合流した結果、一部の空気が上空に押し出されるとき。上昇気流の生じる範囲が線状になるので、そこを収束線という。

・・・理解者、協力者を得た時

(5)風が海から陸地に向かって吹くとき。風が海岸線を越えると急に地表面摩擦が大きくなって風速が弱まるので、一部の空気が上空に向かう。これを内部境界層ということがある。また、海風前線(海風の先端部)にも上昇気流が生じる。

・・・邪魔が入ったり、障害に直面した時

(6)台風や竜巻のような強い渦巻の中心部。渦巻の中心部は周囲より気圧が低いので、地表面付近の空気が渦巻の中心部に集まってくる。その結果、上昇気流が生じる。

・・・ムーブメントの中心的立場になった時

自然界の上昇気流、まるで人間の気持ちのようじゃないか。

風のように、アガッていきましょ。

1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.07.09

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

・・・さあ、ぼつぼつ五臓六腑シリーズのラスト、「三焦の腑」について、解説していきます。

何でこれだけこんなに空いたかというと、コレ、実は結構、奥が深いんですよネえ・・・。

下手な書き方をすると誤解を招きそうっていうかねえ・・・。

・・・で、読む人が読んだら分かってもらえるかと思うけど、僕が書いているこの五臓六腑シリーズっていうのは、色々な考え方と矛盾しないように、

他の流派の先生方や、西洋医学の先生方に、なるべく御迷惑にならないように、慎重に言葉を選んで書いているつもりなんです。

(それでも至らないところもあるかもしれませんが)

その観点から、この「三焦の腑」をどのように書こうか、ちょっと迷ってる部分があったんで、少々遅くなりました。

(・・・まあ、実は単純にメンドくさかったという面も、ないではないです。(苦笑))

ずいぶん前に、「五臓六腑(ごぞうろっぷ)」って何ですか?という記事を書いた時、とある患者さんから、

「先生、他のは何となく聞いたことあるけど、あの”三なんとか”ってなに??」

という質問をいただきました。(笑)

「五臓六腑」という考え方自体、東洋医学の独自のものであって、西洋医学の内臓学と混同してはならない、ということは再三述べている通りですが、

この「三焦の腑」というのは、”特に”東洋医学独特の発想、考え方の産物なのです。

現代では、東洋医学の五臓六腑の考え方というのを、西洋医学的に言うとそれが何なのか、何を示すのか、ということを研究し、

西洋医学の用語、概念に東洋医学の用語、概念を当てはめて、実践を展開し、主張している学派の先生方もおられます。

その先生方にとって、扱いに特に困るのがこの「三焦の腑」ではなかろうかと思います。

(突き詰めていけばいくほど。)

まあ、東洋医学的に考えても、この「三焦の腑」が何であるか、という問題は、永遠のテーマみたいな部分があって、各時代の大古典や、有名な医家も、

それぞれ自分自身の立派な考え方を述べておられます。

(ちなみに(一社)北辰会代表理事、藤本蓮風先生も、『臓腑経絡学』の中で、独自の三焦論を述べておられます。)

我々後学は、そういう先哲の見解を大事にしながら、自分自身の臨床で得た事実と照らし合わせて、自分自身の「三焦観」のようなものを構築していくしかない、

「三焦の腑」とは、実はそういう部分なのです。

つまり、三焦というのは、東洋医学的な人体において「もっとも曖昧な存在」とも考えられます。

ここで僕が思うのは、古代中国の医師たちが、「人体」という小宇宙を、「病の治療」を目的に、色々と論じようというとき、人体のもつ「曖昧さ(霊妙さ、と言い換えても言い)」を大いに肯定し、

その医学理論の中に、あえてその「曖昧な概念」を包含、包摂したほうが、東洋医学の理論は限りなく完璧に近いんものになると考えたんじゃないかな~、なーんて思っています。

だから数千年もの間、打たれても叩かれても滅びない、色褪せないのだと・・・。

「気一元」の世界観、「天人合一思想」の世界観、気の流動の「動的平衡」の保持こそが治療、という前提で、現実的、実践的な医学理論を構築した場合の完成度が、この上なく高いから。

この「三焦の腑」シリーズでは、一般的な三焦の概念を簡単に紹介しながらも、そういった部分にも触れていこうと思います。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.04.24

清明院では現在、求人募集しております。

本物の鍼灸医学の世界を、我々と追求してみませんか?

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

*************************************************************************************

これまでのお話・・・

「トポロジー(位相幾何学)」について

「トポロジー(位相幾何学)」について(その2)

「トポロジー(位相幾何学)」について(その3)

さあ、どんどんいきましょう!!

前回、終わりの方で、

「トポロジーの発想とは、形にとらわれずに、それがもっている本質を見極めようとするもの」

という風に述べさせていただきました。

この辺が、「トポロジー」というものが、あらゆる学問によい影響を与えている部分なんだと思います。

つまり、どんな複雑な形を持ったものでも、それを簡略化し、抽象化し、同一化することによって、本質を浮かび上がらせやすいという特長があるのです。

(ちょっと分かりにくいですかね・・・。)

つまり、トポロジー的な発想というのは、

「なんか色々ゴテゴテとくっついてるけど、要は簡単に言うとこういうことだろ?・・・てことは結局はあれと一緒じゃんか!!」

・・・てなる、ってことです。(笑)

それを具体的に申せば、例えば(その2)で示したドーナツとコーヒーカップと、”人体”も同じ、とも言えちゃう、ということです。

なぜなら、人体も、口から肛門まで、1つの穴が開いた、ある意味「図形」だからです。

そう考えると、なかなかおもしろいですねえ、トポロジーの世界・・・。

東洋医学では、その大前提となる自然哲学として「天人合一思想(てんじんごういつしそう)」ということを言います。

これは、大自然、大宇宙(マクロコスモス)の中にある、人間という小宇宙(ミクロコスモス)は、”同じもの(相似というか合同)”である、という発想です。

これこそ、つい最近、わずかこの250年の学問である、トポロジー的な発想を、2500年前の東洋医学がすでに用いて、医学分野に応用していた、とも考えられないでしょうか。

東洋医学の発想というのは、当時としては当たり前だったんだろうけど、現代的な考え方からすると、非常に柔軟で自由なものに思えますし、そして何より、全て医療現場での治療実践に立脚していますので、実用的です。

・・・まあなんていうか、「最高」なんです。(笑)

次回はトポロジーの考え方の発展版を少し。

こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.01.24

昨日、1月23日(日)は、代々木にて行われた、(社)北辰会関東支部定例会に参加してきました!

今回は諸事情により、午後からの参加となりましたが、午後は1時からラストまで丸ごと、以前このブログでも紹介した、

『内経気象学』

鍼灸治療 内経気象学入門―現代に甦る黄帝内経による気象医学

鍼灸治療 内経気象学入門―現代に甦る黄帝内経による気象医学

著者:橋本 浩一

緑書房(2009-11)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

↑コレね。

この本の著者である橋本浩一先生による、

「内経気象学基礎・季節天候と病証予測」

でした。

左が橋本先生です。ちなみに右は北辰会、方剤学の専門家である島内薫先生・・・。

なかなか貴重なツーショットです。

教頭先生と仙人のような、まったく違う雰囲気の二人ですが、とっても仲良しであります。(笑)

橋本先生は御自身の橋本鍼灸院で院長をされながら、北辰会でも長年役員、講師をされつつ、超難関資格(合格率5%以下)である気象予報士の資格も持ち、

独自で東洋医学における気象医学の研究をされております。

コレは日本はもちろん、中国においてもあまり研究されていない分野であり、研究者や著作の少ない、大変貴重な分野です。

橋本先生は「学者」といっても過言ではないほどの、凄まじい勉強量にも関わらず、我々と同じように、毎日毎日患者さんを診ておられる、

「鍼灸臨床家」でもあります。

ここが、橋本先生や、北辰会の先生方の本当にスゴイところだと思います。

・・・東洋医学の基本である、天地自然と人間は一体不可分であるという、

「天人合一思想」

これに基づいた医学を考える場合、気象変化と疾病との関係に対する研究は欠かせません。

橋本先生の研究は、まだまだ進んでおります。

昨日の講義も、それを実感させる内容となっておりました。

これが今後もっともっと深まり、展開され、後世に残る研究成果を残すことになるだろうと思います。

そして来月は大阪で、橋本先生と蓮風先生と、『医易学(いえきがく)』の神野先生により、

が開催されます。

ま~次から次へと、注目企画が目白押しですな・・・。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2011.01.13

「ホメオスターシス」

一般には、何やら聞き慣れないこの言葉・・・。

僕らが学校に通っている時に、よく聞いた言葉です。

医療系の学校に通ったことのある方ならご存知でしょう。

・・・この言葉は、20世紀初めにアメリカのキャノンという人が唱えた言葉で、homeo(同一の)とstasis(状態)と言うギリシャ語をドッキングさせて作った言葉なんだそうです。

コレを簡単に言うと、

「生き物が一定の状態を常に維持しようとする働き」

と言えます。

・・・我々の体には、もともとこの「ホメオスターシス」が備わっております。

外界の温度が上がれば汗を出して体温を下げようとし、寒かったら汗を止め、震えたり、代謝を亢進させたりして、体温を上げようとします。

ウイルスや細菌が体に入ったならば、それを除去する仕組みが働きますし、体に傷が付いたなら、血を固めて止め、傷をふさぎ、

やがては周りとのギャップが少なくなるように傷口を仕上げてくれます。

西洋医学では、コレには自律神経系、内分泌系、免疫系などが複雑に関わり、これらが有機的、合目的的に働き、この仕組みを維持している、と考えています。

しかし、いまだに不明な点も多いそうで、何故人間がこういう感じで維持されているのかの細かい部分は、実はまだまだ分かっていないようです。

東洋医学では、数千年の昔から、これをまさしく気、陰陽、五行、五臓六腑、経絡、経穴という理論を使って、この働きを説明しております。

大自然と人間は一体不可分であるという、「天人合一思想」に基づいて、です。

背景にあるその思想性、哲学性を是とするならば、単なる原始的でおおざっぱな理論ではない、ということはすぐに分かるはずです。

・・・まあいずれにせよ、「ホメオスターシス」という言葉が出来たのは20世紀であっても、考え方としてはそれ以前からとっくにあるということです。

最近よく聞く、「自然治癒力」というものも、この「ホメオスターシス」の一部といってもいいでしょう。

(ちなみに清明院も、”治る力を活かす”とうたっています。(笑))

・・・つまり「病的な状態」というのは”何らかの原因で”この「ホメオスターシス」なるものが追い付かなくなっている状態、と考えられます。

・・・ということは、それに対して「治療」を考えるならば、”何かをすることで”、追い付かなくなっている状態を助けてあげたらいい訳です。

”ちょん”と押してね。(笑)

もちろん、西洋医学的な理論を使ってそれをしなければいけないなんて決まりはありません。

なのにどうして、医療といえば西洋医学しかない、というような発想が、日本国民には染みついているんでしょうか?

先ほども言うように、自律神経も免疫も内分泌も、分からないことだらけと色んなところで宣言されてるにもかかわらず。

・・・フシギデスネエ。

・・・ドウシテデショウネエ。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.12.16

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回のお話・・・

ではでは、続きいきます!!

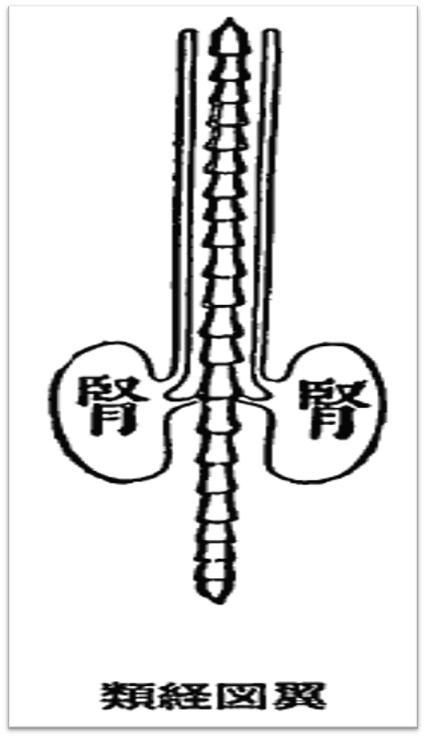

☆腎の形と位置

まずは東洋医学的な「腎の臓」の”形”と”位置”を見ていきましょう。

↑これが、東洋医学の言う「腎の臓」の図です。

(中国明代、張景岳『類経図翼』より)

「相変わらず、テキトーな・・・。」

と思う方もいらっしゃるでしょうが、このように、ザックリとした図にしていることに、むしろ大きな意味があると思っています。

東洋医学の言う「五臓六腑」というのは、そのほとんど全てが、背骨にくっ付いてぶら下がっている、と説きます。

(だから位置が大きくズレない、と考えていたのかどうかは分かりませんが。)

しかし、実際にその臓腑の図を見てみると、背骨との関連性をえらい強調した図になっているのは「腎」のみです。

(上の図でも、背骨と直接連結していますネ。)

ちなみに、「腎の臓」は、腰の部分の背骨(腰椎:ようついの2番)に付着している、と説かれています。

これは、「腎の臓」に異常が起きると、特に腰骨に変形などの異常を起こしやすい、ということを示しているのだと思います。

これについてはまたあとで解説します。

・・・まー、以前にも書きましたが、麻酔もない、精巧な手術器具もない時代に、東洋医学の医者達の興味はもっぱら、

「いかに人体の”機能”を整え、病を治す、あるいは予防するか。」

だったはずです。

また、

”人は自然の子供”

あるいは

”人は小宇宙(ミクロコスモス)”

であり、

”人と自然は一体不可分(天人合一思想)”

という思想的背景から、医療者側の観点からは、あまり病人をばらしていじくりまわすべきでない、あまり傷つけることなく、病人の「治る力」を最大限フル活用して治すべきだ~!

・・という考え方もあったのかもしれません。

・・・誤解されたくないので付け加えておくと、西洋医学の、外科手術の技術は言うまでもなく素晴らしいです。

東洋医学には出来ないことが、外科手術なら出来る、早い、という場面も大いにあるでしょう。

しかし、だからと言って全ての面での優劣を語ることは出来ません。

東洋医学にしか出来ないことも大いにある、と僕は思います。

これまでにも、腰椎椎間板ヘルニアや、脊柱管狭窄症など、腰の骨が異常を起こし、腰痛、坐骨神経痛を引き起こす病気で、整形外科医から、

「もう手術をするしかない。」

と言われた患者さんが、手術という選択肢を拒否して鍼治療を開始し、結果的に手術を回避することが出来た症例を、何例も経験しています。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.01.23

「寒燥」、「湿熱」について書いてきたので、せっかくだから「風(ふう)」、「火(か)」についても書いておこうと思います。

「風」と「火」については、「寒燥」「湿熱」の時のように陰陽一対になっている訳ではありません。

風も火も、どちらも性質の上から「陽」に分類され、「陽邪(ようじゃ)」と呼ばれます。

◆「風」について

まず「風邪」ですが、これは自然界に吹く風(かぜ)を想像すれば分かりやすいと思います。

気圧の高いところから低いところに向かって大気が移動する、あれのことです。

これが冷たいところから吹くと寒く、暖かいところから吹けば暖かい気候を形成します。

それが極端だったり、季節はずれだったりすると、人体に悪影響を与えやすく、病因になる場合がある訳ですね。

ここ何日か、季節外れの南風が吹いて、妙に暖かくなりましたね。

皆さん体調は崩していませんでしょうか?

古代、この働きをみた東洋医学の医者達は、

「風は百病の長たり」

と言いました。

(『黄帝内経素問』玉機真蔵論(19))

これは要するに「風邪」が他の邪気(寒邪や熱邪など)と合わさって、いろんな病気を連れてくることがある、と考えた訳です。

・・・ということは、「風」は自然界(外界)にはあるけど、人間の体内にはないかと言うと、東洋医学では「ある」と考えています。

例えば、緊張すると手が震える、ピクピクと筋肉が痙攣する、などの症状を「内風(ないふう)」と考え、人間の体の中に吹く「風」に相当する現象だ、と考えました。

手が震えていたり、筋肉が痙攣しているのを見て、風が木々を揺らしている現象と重ね合わせたんでしょうか。

おもしろいですね。(^v^)

このように、自然現象をそのまま人体に置き換えて考える考え方は、この医学の言う「天人合一思想」に基づいている、という話は以前このブログに書いた通りです。

まあ、この見方考え方をして、そのつもりで治療を考えた結果、何の効果も得られなかったら、まったくの机上の空論、ゼロ意味になってしまいますが、

それで効果が得られる、という事実があることは、そこに何らかの真実がある証拠だと思います。

◆「火」について

次に「火」ですが、自然界の「火」は分かりやすいですよね?

燃えさかる炎です。

山火事、噴火など、太古の昔から「火」が人間に与えるインパクトのすごさは今と変わらなかったでしょうし、人間が生活する上でも、火は欠かせませんよね。

・・・この「火」も、東洋医学では人体の中でおこる現象のひとつ、と考えます。

詳しい説明は難しくなるので避けますが、これはいわゆる”人体発火現象”みたいなもののことを言っている訳では無く(笑)、人体をめぐる正常な「気」が滞り、

鬱滞が長引いたりした時に起こる病理現象の一つとして考えています。

急激に熱症状が上半身や皮膚に出て、痛みや痒みを引き起こす、非常に激しい邪気、と考えております。

東洋医学ではこのように、自然現象が時に起こす特徴的な現象を、人体でも同じように置き換えて考え、さらに自然の異常と人体の異常との微妙な関係性にまで注目して、

独特の優れた医学体系を構築してきました。

「じゃあ、近年問題になっているウイルスだとか、新手のばい菌とか、その他のあらゆる病原体については、東洋医学では想定していなかったんだから、対応できないんでしょうか?」

というと、僕はそう思っておらず、

「出来る可能性は大いにあるのではないでしょうか。」

となります。

確かに、東洋医学には病原体の構造や種類を細かく分析する、という考え方はありません。

(顕微鏡や血液成分の分析など、技術的に出来なかったわけです。)

しかし、原因はどうあれ、結果的に人体に起こった異常を正常に調える、あるいは近づける方法は、これでもかと言うぐらい考え尽くしています。

なので、現代の様々な病気にも、東洋医学の考え方を応用すると、あっけなく治ったりするものが多くあります。

病原菌を顕微鏡的に明らかにして、殺してしまうのがいいか、病原菌によって起こった体の異常を調え、結果として病原菌を体から追い出すのがいいか、というアプローチの違いがあります。

・・・実際は、どちらがいいかはケースバイケースですので、方法論自体に優劣はないと思っています。

でも、実はこういう分野(東西の医学どちらが適応する病気か)の研究って、全然進んでいないという現実があります。

僕らとしては、東洋医学の言う判断基準に従って治療にあたるのみですが、ここら辺(どのタイミングなら東洋医学的手法の方が良いのか)がもっともっと明確になると、

患者さんのためにとてもいいことだと思っています。

(今の日本の医療体制じゃ難しいでしょうが・・・。)

東洋医学と西洋医学が、いつか「患者さんのために」手を組む日が来ることを祈っています・・・。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!