お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2010.10.14

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回までのお話・・・

「肺」って何ですか?(その12)

「大腸」って何ですか?

「大腸」って何ですか?(その2)

「大腸」って何ですか?(その3)

「大腸」って何ですか?(その4)

「大腸」って何ですか?(その5)

ぼつぼつ、「大腸の腑」に関する解説は終わりにしようかな、と思います。

・・・まあ、簡単にまとめると、東洋医学の言う「大腸の腑」というものは、

・上から送られてきた飲食物の残り物の、最後の通り道で、

・「肺の臓」や「脾の臓」や「腎の臓」などに働きを助けられながら、

・最終的な「使えるもの」を体の中に取り込み、

・大便をトイレにスムーズに伝え導く

というのが主な働きであり、その「大腸の腑」と最も関わりの深い「経絡(気の通り道)」は、

・手の人差し指、手首、肘、肩、首、顔面、鼻、目、額

なんかに深く関わるよ、ということです。

だから「大腸の腑の病」と言っても、東洋医学では決して下痢や便秘だけではなく、

テニス肘や五十肩、肩コリや頭痛、目の疲れや鼻炎などなど、

あらゆる病気が考えられるよ、というお話でした。

・・・ここで番外編を一つ。

☆「便が緑色!?」

患者さんからたま―に、

「先生、最近、野菜を食べてもいないのに、緑色の便が出るんですけど、どういうことでしょうか?」

と聞かれることがあります。

この、「緑色便(りょくしょくべん)」というものについて、西洋医学では、胆汁に含まれるビリルビン(赤血球の分解代謝産物)が、腸内の消化不良によって酸化し、

緑色の色素をもつビリベルジンに変化することによって起こるもので、多くは一過性であり問題ないが、まれに急性腸炎や食中毒で起こることもあり、云々・・・

などと説明します。

まあ要するに、単純に胃腸が弱っている場合か、あるいは胆汁が出過ぎている場合を示す、と考える訳です。

(あー、なんか久々に西洋医学の話したわ―。(笑))

東洋医学では、多くの場合、こういう患者さんを観察すると、「肝の臓」や「脾の臓」に異常を示していることが多く、そこを治療することによって改善することが多いように思います。

つまりたいがいは、余分な神経の使い過ぎから胃腸を弱らせたり、暴飲暴食から消化機能を高ぶらせ過ぎた結果です。

他にも、大便の異常では、

「白い便」

「黒い便」

「タールのような便」

「スカスカの便」

「未消化のものが混じった便」

「粘液のような便」

「血が混じった便」

「カチカチの便」

「最初カチカチで、あとは軟便」

などなど、があります。

(経験ある人も多いのでは?)

・・・まあこのように、一つ一つ言っていくとキリがないんですが、大便の異常というのは、東西の医学に関わらず、重要な意味(診断意義)を持つことが多く、

診断上、非常に参考になりますので、恥ずかしくても、ぜひご相談いただきたいと思います。

こういう、便の種類によってどう診断するか、という話も、そのうち書きたいですね。

ちなみに、「いい便」というのは、

茶色くてバナナ状で、密度が高く、ズシっとトイレの水に沈み、便器にこびりつかない

ような便です。

(これは『アレルギーは鍼で治す!』を参考にしていますが、密にいえば、その人の食生活によって変わってきますので、一概に言えないですけどね。)

いつも便に異常を感じている人は、生活全体を見直し、毎日このような「大きな便り」に出会う日々を目指さなくてはなりません。

以上で「大腸の腑」シリーズ、いったん終わり。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.10.08

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回までのお話・・・

「肺」って何ですか?(その12)

「大腸」って何ですか?

「大腸」って何ですか?(その2)

「大腸」って何ですか?(その3)

・・・前回までで、

・「大腸の腑」のカタチ、

・飲食物が入ってから出ていくまでの通り道

について、あらかた述べました。

今回は、その「大腸の腑」の働きについて、です。

(今日の話は、苦手な人はごはん食べながら読まないでね。お通じの話を書きますので。(笑))

コレはですねー、「大腸」そのものに限って言えば、めちゃめちゃシンプルです!

・・・ただこれも、実際は様々な臓腑が大腸と関わって、働きを成立させているんです。

だから細かく言うとなかなか複雑で、一筋縄ではいかない場合もあります。

しかし、今日はつとめて簡単に述べてみたいと思います。

☆便をトイレに伝え導く

まず、メインの働きとして、当たり前ですがコレが重要です。

「大腸の腑」がこの働きを最大限発揮する上で欠かせないのが「肺の臓」の働きだよ、という話も、以前にしました。

コレがうまく出来ない状態が、いわゆる「便秘」ってやつです。

「便秘」が起こってくる原因というのも、実は様々なものがありますが、最終的には「大腸の腑」で大便を”伝え導く”ことが滞ったものを「便秘」と呼びます。

言うまでもなく、”導く”ってどこにかと言うと、”トイレに”です。(笑)

また、ただ単に伝え導いてる(素通りしてる)訳ではなくて、「小腸の腑」から送られてきた”ウンチのもと”に対して、「大腸の腑」も、何かをしているはずですよね?

・・・一体、何をしているんでしょう。

☆「大腸」と「お水」

飲食物というのは、お腹の中(脾胃)に入って来た時はすでに、ぐちゃぐちゃのドロドロになっています。

これは噛んで、唾液や飲み物と混ぜるからですよね?

この時点ではまだ、皆さんがよく知っている「大便」の姿とは全く違います。

それが、「脾胃」「小腸の腑」に、ぐんぐんと水分を吸収され、ついでに体内の不要なものとも混ざり合い、徐々に”あの”姿になっていく訳です。

ということは当然「大腸の腑」でも、最後の「使えるお水」を体内に取り込みます。

また、それと同時に、”ある程度”大腸そのものが潤ってないと、正常に便を下に送っていけない、という面があります。

大腸でお水を吸収し過ぎて、便がパサパサになっちゃったら、動かなくなっちゃうわけです。

これも「便秘」になりますね。

逆に大腸が潤い過ぎてビシャビシャになっちゃったり、うまくお水を吸収しきれなかったら、今度は「下痢」や「軟便」です。

ただ、先日言うように、「下痢」という現象は、一概に悪い現象とも言い切れない部分があります。

治療の後に下痢が出た! 参照

この、どれだけ水分を吸収するか、便の潤いの程度については、実は「腎の臓」も深く関わってきます。

「腎の臓」については、また後ほど説明するとして、このように、「肺の臓」やら、「腎の臓」やらが深く関わり合いながら、毎日の何気ない「排便」という、

生命の営みを支えてくれている訳です。

市販の便秘薬で治らない、便秘や下痢などの、お通じの異常、、東洋医学が大変いいと思います。

毎日のことですからネ。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.10.06

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回までのお話・・・

「肺」って何ですか?(その12)

「大腸」って何ですか?

「大腸」って何ですか?(その2)

☆前回の補足

前回、東洋医学の言う、「大腸の腑」と「小腸の腑」の図を示して、その”形態的な”特徴の差とその理由を述べました。

今回は、ちょっとその補足をしたいと思います。

人間は、みんなみんな、毎日「口」から”飲食物”を取り入れています。

そしてそこから、生命を維持するのに必要な栄養分を、体の中に摂りこみ、不要なものを「大便」「小便」「汗」「その他の排出物」によって外界に排泄していく訳です。

これが出来なくなると、実に様々な症状が出てくる訳ですね。

もし、これらが出来ないまま治らず、これらの働きが完全に停止したまま戻らなければ、生物は死んでしまいます。

・・・具合悪くて何日か食べてない、と言う人はたまにいても、”何年も”食べてない人とかはいませんよね?

こないだニュースで数十年間、何も食べてないという、インドかどっかの修行僧が紹介されてたけど、あの彼ですら、水は飲む訳です。(笑)

ちょっと話がそれたけど、要するに東洋医学的な、飲食物の通っていく順番は、

1.口

↓

2.食道

↓

3.脾胃

↓

4.小腸

↓

5.大腸

↓

6.トイレ

という順番です。

(西洋医学と似ていますが、それぞれの持つ意味が違います。)

このうち、人間の栄養である”気血津液(きけつしんえき)のもと”が摂りこまれるのは、3.4.5.のフェイズ(段階)です。

この中で最も重要なのが3.のフェイズであり、これについては以前述べました。

次に重要なのが4.最後が5.です。

4.の重要性については、いずれ述べます。

・・・となると、「大腸の腑」って、あんまり重要じゃないのでは!?と思う人もいるかもしれませんが、そうではないのです。

ここでは、あくまでも「相対的な」重要度を言っただけであって、「大腸の腑」は、人間の

”飲食物の摂取~排泄”

までのプロセスにおいて、必要不可欠なポジションを占めています。

上記のような理由から、「脾胃」においては「脾の臓」が「胃の腑」にぴったりと密着し、臓と腑とで協調しながら、速やかに栄養吸収を行い、「小腸の腑」においてはクネクネと細くうねっていることで、

飲食物を長くとどめ、「大腸の腑」ではその残りカスをスムーズに、かつ余すことなく体外に排出するため、太く、うねりも軽い構造を持っている、と、東洋医学では考えたのでしょう。

・・・長くなっちゃったので、機能の話は次回に持ち越しましょ。(笑)

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.10.02

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

前回までのお話・・・

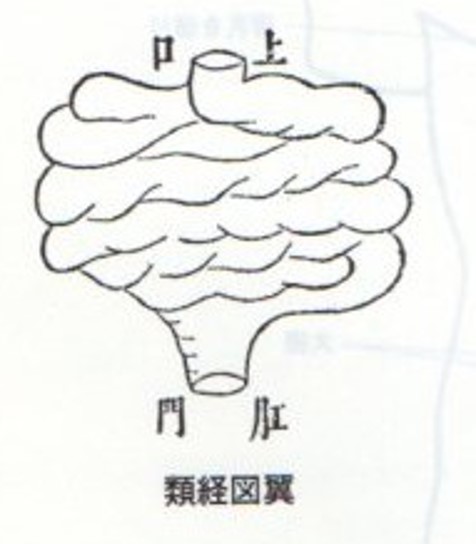

☆「大腸」のカタチ

↑これが、東洋医学の言う、「大腸の腑」の形であります。

「また・・。ちょっとテキトー過ぎない?」

と思う人もおいででしょう。

しかし、これでよいのです。いつも述べているように、これはこれで意味があるんです。

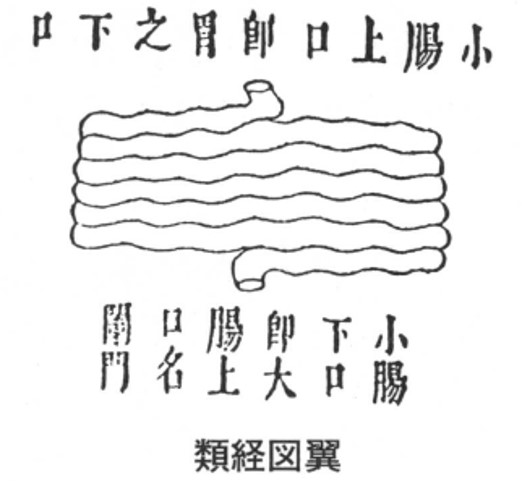

さらに参考に、ここで「小腸の腑」の画像も出してみましょう。

↑↑「小腸の腑」はこんな感じとなります。(笑)

ちなみにこの2つの図は、中国、明の時代の大名医、張景岳(ちょうけいがく)の代表的な著作、

『類経図翼(るいきょうずよく)』

からの引用です。

この時代では既に、中国医学界は、西洋医学的な写実的な解剖図とも接触していたはずです。

・・・にもかかわらず、こういった表現を変えなかった、というところに大きな意味がある、と思います。

(日本との対応の違いも含めて、ネ。(苦笑))

2つの図を見比べた感じでは、

1.両方とも管空状になっている

2.両方ともウネウネと曲がりくねっている

3.大腸の方が曲がりくねり具合がゆるい

4.大腸の方が太い

・・・ぐらいがすぐに見て取れます。

1.については、飲食物の通り道だからです。

飲食物はここをゆっくりと通過しながら、大事な大事な「気血津液(きけつしんえき)」のもとを体に取り込まれる訳です。

2.については、もしここがストレートになってたら、すぐに飲食物が通過してしまいますが、ウネウネしていることで、あえて飲食物を留める構造になっています。

「脾胃」で吸収したにもかかわらず、さらに十二分に、「気血津液のもと」を取り出す必要がある訳です。

3.については、口から入った飲食物は、「脾胃」、「小腸」であらかた栄養分を吸収し尽くされている訳ですから、「大腸」にはそんなに長く留める必要はない訳です。

なので「小腸」よりも短く、太くなっています。

・・・ということで、コレ、とっても簡単でしょ!?

東洋医学における「内臓の形態」に対する認識が、このようにシンプル極まりまないものになったのは、ある意味当たり前です。

だっていじくれないんだから。

麻酔なんてないし。

でも逆に言えば「形態面」に対してはこの認識でも、「機能面」さえキチッと理解しておけば、大概のものには対応できた、ということです。

東洋医学はそういう情報の宝庫なのであります。

人体に対する侵襲性を極力低く調整できるなら、それに越したことはないですよね。

次回からは、ちょっと今回の補足をして、その「機能面」のお話。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.09.19

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「肺」って何ですか?(その1)

「肺」って何ですか?(その2)

「肺」って何ですか?(その3)

「肺」って何ですか?(その4)

「肺」って何ですか?(その5)

「肺」って何ですか?(その6)

「肺」って何ですか?(その7)

「肺」って何ですか?(その8)

「肺」って何ですか?(その9)

「肺」って何ですか?(その10)

☆「肺の臓」と「排便」

皆さんは毎日、あるいはきちんと定期的に排便してますでしょうか?

人間の体内には、必要なモノと不要なモノがいつも混在しておりますが、不要なモノが停滞してはいけません。

不要なモノが停滞すれば、当然病気になります。

だからどんどん捨ててかないと!

余分なモノも、気持ちも考え方も。

辛い過去でさえも。(笑)

・・・前回、”肺とお水”というテーマで、人間の「余分な水分排出機構」のお話をしました。

つまり、主たるものは「発汗」、「排尿」、「排便」の3つですね。

そしてその3つともに、「肺の臓」が深く関わるよ、というお話をしました。

ここで、余分なものを「水分」という風に限定すれば、この3つの中では「排便」は相対的に脇役になります。

しかしこの「排便」というものにも、「肺の臓」は大きく関与します。

東洋医学的に、「排便」が直接行われるところと言えば「大腸の腑」です。

「大腸の腑」については、後ほどまた簡単に解説しようと思っていますが、基本的には上から送られてきた”飲食物のカス”の中から、

まだ”使いシロのある”お水や栄養分を取り出し、カラダに取り込み、最終的な”カス中のカス”を、体外に”大便”として排出する、

という働きを持っています。

実は「肺の臓」は、この「大腸の腑」の働きを、体の上部から大いに助けています。

では、どう助けているかと言うと、「肺」って何ですか?(その6)で述べたように、「肺」は「胃」と協調して、

”気を下に下に降ろす”

という大事な仕事を担っています。

ですので、大腸が便を排出するのも最終的には「下に」ですから、この「肺」と「胃」の助けがないと難しい、ということになります。

このようにして五臓六腑は、それぞれが極めて有機的に、密接に絡み合って、外界との

”動態的な陰陽バランス”

を非常に絶妙にとってくれているのです。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.08.26

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「肺」って何ですか?(その1)

「肺」って何ですか?(その2)

どんどんいきましょう。

☆肺のカタチ

東洋医学の言う「肺の臓」の形は、実はとても興味深いものです。

↑↑中国清代、王宏翰『医学原始』(1692)より

これまた、一見、

「は?何すかコレ?」

ですよね。(笑)

でも、東洋医学がこの形で「肺」を表記したのには、当然大きな意味があります。

この形は、実は他の臓腑で言うと「肝」にそっくりです。

「肝」の時は、「肝」が「血(けつ)」を蓄える働きが、植物の葉っぱが養分を蓄える働きに似ていることから、葉っぱの形をしていると考えた、と説明しました。

では、「肺」は何を蓄えるんでしょう。

答えは「気」です。

「肺」は、そのすぐ下の、中焦に存在する「脾胃」が飲食物から取り出した「気血のもと」が、脾の働きによって上焦に持ち上げられたものと、

「肺」自身が天空から吸い込んできた「清らかな気」とをドッキングさせて、全身に行きわたらせる、という重要な働きを持っています。

カテゴリ「脾胃について」参照

このような働きを指して、

「肺は気をつかさどる」

なんて言われたりします。コレについては、重要なので後ほどもう少し詳しく述べようと思います。

そして、前回書いたように、「肺」は全身の清と濁の「気」を、絶えず交換しています。

これは植物の葉っぱの光合成やガス交換によく似ていますね?

古代の中国人は、実際に解剖してみた場合の、”写実的な”内臓の様子をそのまま書き残すのではなく、その臓腑が持つ「機能」に着眼、重視して、臓腑の形態を描き示しました。

個人的には、あるものをそのまま書くよりも、その方が賢い(というかシャレてる)気がします。

(まあそこは、好みの問題だけどネ。)

さて、この写真の上の部分に、「氣管」がくっついているのが分かるかと思いますが、そこに、

「肺管九節(はいかんきゅうせつ)」

と書いてあることに気付くと思います。

また、

「六葉 両耳」

コレにも目がいきますよね?これらにも当然、深い意味があります。

「九節」に関しては、氣管の節目の間の数であり、「六葉両耳」というのは、「肺」を構成する葉っぱの数が全部で「八枚」ある、ということを教えています。

以前、「東洋医学」と「数学」に書いたように、この医学に数字が出てきた時には、ほぼ間違いなく、特別な意味があります。

ですからこの「九」と「八」にも、当然意味が隠されている訳です。

さて、その説明は長くなりそうなので次回、お楽しみに♪

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.08.25

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

・・・今日、患者さんから、

「五臓六腑の話し、分かりやすいです!楽しみにしてますので、どんどん書いて下さい!」

と言われ、すっかり上機嫌なので、続きを書きます。(笑)

☆肺の位置

これは、前回も書きましたが「胸部」です。

東洋医学では、人間の体の「膈(かく)」から上の部分のことを「上焦(じょうしょう)」と呼びますが、

(「膈」についてはこちら参照)

「肺の臓」はまさしくこの”上焦”の「胸部」に位置します。

そして、胸部にはもう一つ、重要な臓である「心」があります。

ではこの「心」と「肺」との位置関係はどうかと言うと、

「肺」の方が「心」よりも上にあり、ちょうど「心」に乗っかったような位置関係

にあります。

そして、以前書いたように、「心」と「肺」は、それ以外の3つの臓と比較すると、相対的に結びつきが強い、と考えられています。

これは東洋医学では、「氣管(きかん)」という、空気の通り道で、心と肺が直接つながっているためだ、としています。

(形態的には、ですよ。機能の話は追々しましょう。)

☆「肺」と「呼吸」

東洋医学の言う「肺」は、ちょうど「ふいご」のような役割を果たす、と考えています。

要するに空気を吸ったり出したりする訳です。

(簡単ネ。)

ここで大事なのは、

天空の清らかな空気(清気)を取り入れ(吸)、

体内の汚れた濁気(だっき)を排出する(呼)、

という風に、単なる出し入れではなく、「気の清濁入れ替え作業」を行っている、という考え方です。

東京なんかにいますと、全然「天空の清らかな空気」という感じがしませんが、生活できる、ということは、これでもまだ何とか「清らか」なようです。(苦笑)

この「清らかな空気」というものが、体内を巡る最も重要な「気」というものの原料の一つになります。

「気」の原料は他に何があるか、と言うと、「飲食物」です。

カテゴリ「脾胃」について 参照

人間が外の世界から取り入れているものは「空気」と「飲食物」だけです。

基本的には、それ以外のものは取り入れることは出来ません。

なので、結局はこの2つから「気」を作り出し、不要なものは大小便と汗などによって体外に排出することで、生命を維持している訳です。

逆に言うと、それしか出来ないんです。

人間ていうのは。

昔っから。

・・・東洋医学を「古い」という人がいるが、僕はそうは思いません。

人間自体の基本が変わってないんだから、東洋医学の基本原理だって変化する必要がないんです。

少なくともここ数千年は。

対して、この数百年で劇的に変化した西洋医学。

「医学」としての完成度が高いのはどっちでしょうかネ・・・。

ちょっと話がそれたけど、「肺」の基本的な機能は何と言っても「呼吸」だ、というお話でした。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.07.30

いや~、わたくし事で恐縮ですが、実はおとといの晩、僕としたことが、3年ぶりに”ぎっくり腰”になりました。(笑)

おとといの夕方、たまたま夜の患者さんがみえるまで、30分ほど時間があいたので、

「よっしゃ、掃除機でもかけよかな♪」

と思って、鼻歌交じりに”ブイ~ン・・・”とやっていたら、突然腰が、

「ピシッ!」

となって、歩くのも辛い状況に・・・。

(当然、その時点で鼻歌は中止。)

しかもその時点で、患者さんがみえる時間まで15分を切っていました。(苦笑)

しかし、頭をよぎった言葉は

”ピンチはチャンス(by小泉元総理)”、

こういう時こそ鍼師の本領発揮です。

即座に脈、舌の状態、どういう動きで痛みが出るか、それから痛みの性質、記憶にある限りの、この2,3日の飲食、大小便、睡眠等の状況から、

『痺証(痛>着痺)、バックボーンに腎虚あり』

と考え(細かい説明省略)、とあるツボに刺鍼。

即座に、ある程度ならば動けるようになる。

そしてそのままどうにかこうにか、夜の患者さんを十数人治療し、診療終了後、もう一度自分で自分を治療。

さらなる改善を確認し、すぐに楽な姿勢で休む。

(清明院の院内で)

そのまま清明院で寝てしまい、夜の2時過ぎに何となく目が覚めたので、再度ダメ押しで治療。

またグーッと眠気が来て、再び寝る。

朝、痛みの程度は発症時を数字の10とすると1~2程度。

ほとんど問題ない。

昼に副院長に鍼してもらう。

そして今日、痛みの程度は0。

可動域いっぱいまで動かした時のわずかな違和感を残すのみとなり、ほぼ完治。

今日はもちろん、おととい、昨日の患者さんでも、僕が腰を痛めているなんて、誰も気が付かなかっただろうと思います。

鍼最高。

おしまい

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.07.28

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「胃」って何ですか?

「胃」って何ですか?(その2)

「胃」って何ですか?(その3)

「胃」って何ですか?(その4)

・・・けっこう空いちゃいましたが、「胃」のお話、続けていきましょう。

☆脾は上げ、胃は下げる(続編)

「脾の臓」というのは、飲食物から取り出した「気血のもと」を、上焦(胸部から上の部分)に持ち上げます。

そこから後の流れについては、「肺」を解説する時に書こうと思います。

「胃の腑」というのは、飲食物から脾の臓が「気血のもと」を取り出したあとの”残りモノ”を、下焦(胃よりも下の部分)に送っていきます。

すなわち「小腸の腑」「大腸の腑」へと、下に下にと、送っていく訳です。

小腸、大腸にて何が行われるかは、それらを解説する時に述べましょう。

つまり、脾は「持ち上げる力」があり、胃には「下げる力」が生理的に備わっている、と、東洋医学では考えます。

そしてこれはなにも飲食物を消化する時にのみ働く力、と考えるのではなく、全身を巡る「気血」の、上下のうごきをバランス調整している、とも考えられます。

いわば脾胃は「人体」という小宇宙における「昇降のバランサー」なのです。

(笑・・・カッチョイー!)

なので、「脾の臓」が弱ると、消化器症状のみならず、気血がうまく上焦に上らないため、立ちあがった時にめまいがしたり、脱肛や脱腸、子宮脱や胃下垂などの内臓下垂になったりすることがあります。

同じように「胃の腑」が弱ると、うまく気血を下げられないために吐き気やおう吐、頭痛などが起こることがあります。

このようにして東洋医学では、「脾」と「胃」を、働きの上から「脾胃」、「脾胃」と呼んで同一視しながらも、実際に変調が起こった時は「脾」なのか「胃」なのかを明確にして治療します。

「脾」が悪い時と「胃」が悪い時では治療のやり方が違ってきます。

症状も違います。

東洋医学的な所見も違います。

こういったことを明確にしないままに治療しても、なかなかうまくいきません。

「弁証論治」の重要性ですな。

・・・人体を上焦、中焦、下焦と3つに分けると、そのど真ん中となる「中焦」にデ~ンと存在し、気血の上下、「昇」と「降」をつかさどる脾胃・・・。

昇るべきものを昇らせ、降るべきものを降す、脾胃はまさに、「生命活動の中心」なのであります。

次回に続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2010.07.23

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話・・・

「胃」って何ですか?

「胃」って何ですか?(その2)

「胃」って何ですか?(その3)

☆胃は「気」の工場

いよいよ、「胃の腑」の機能面での重要性について書いていこうと思います。

まず、我々人間というのは、「飲食物」と「空気」がないと、すぐに死んでしまいますよね。

外界からこの二つを取り込むことによって、生命を維持している訳です。

そして、このうちの「飲食物」による生命維持に、「胃の腑」が大きく関わる訳です。

飲食物が体内に入ると、まず初めに食道を経て、「胃の腑」に収まります。そしてここで、「脾の臓」と協調して、飲食物から「気血のもと」を取り出します。

つまり脾胃がしっかりと働く、ということが出来ないと、全身の正常で健全な気血の産生運動は、ここでいきなりつまづいてしまう訳です。

しっかりとした脾胃を作るためには手足を使った軽い運動が一番いい、というお話は以前に致しました。

☆脾は上げ、胃は下げる

飲食物が脾胃に入った後、脾が胃をグイグイと「もんで」、気血のもとを取り出したならば、その残り物(カス)はさらに下の「小腸の腑」に送られます。

では取り出した「気血のもと」はどうなるか、というと、一度「胸部」に持ち上げられる、と、東洋医学では考えます。

この「胸部」よりも上の部分のことを、東洋医学では「上焦(じょうしょう)」と呼び、胸部に存在するのは「心の臓」と「肺の臓」、頭に存在するのは「脳」ですよね。

(「脳」についても、またいずれ述べましょう。)

以前、「脾胃」の存在する、みぞおちからおへそまでの位置(スペース)のことを「中焦(ちゅうしょう)」と言いましたよね。

・・・それに対して「心と肺」が存在するのが「上焦」です。

そしてこの”上”と”中”の境界線になるのが「膈(かく)」ですね。

(膈については「心」って何ですか?(その2)参照)

ではおへそよりも下は?というと、「下焦(げしょう)」と言います。

東洋医学ではこのように、人体を「上・中・下」の横3分割にして、それぞれの関わり、それぞれにおける働きを考えます。

なんで3分割で考えるのか、という問題は、長い話になるので、これもいつか書きましょう。

(笑・・・でもここは大変興味深い部分です。)

少し話がそれましたんで、今日はこの辺で一旦切って、次回は「脾は上げ、胃は下げる」話の続きから行きましょう。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。2024.04.02

2024年3月の活動記録2024.04.01

2024年 4月の診療日時2024.03.14

2024年2月の活動記録2024.03.01

2024年 3月の診療日時2024.02.15

2.17(土)ドクターズプライムアカデミアで喋ります!2024.02.04

3.10(日)(公社)群馬県鍼灸師会で講演します!2024.02.03

3.3(日)「浅川ゼミ会」にて講演します!2024.02.02

2024年1月の活動記録2024.02.01

2.25(日)順天堂東医研、第5回特別公開シンポジウム「日本とインドの伝統医学」に登壇します!!2024.02.01

2024年 2月の診療日時2024.01.11

2023年、9月~年末の活動一覧2024.01.05

診療再開!!2024.01.01

2024年 1月の診療日時2023.12.30

2023年、鍼療納め!!