お電話

03-6300-0763

10:00~21:00(完全予約制)

2019.11.02

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、求人募集しております!

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

この仕事には直観力も大事。

まあよく言われることですし、日々実感する部分でもあります。

毎日毎日、たくさんの患者さんを診る中で、学と術はもちろんだが、これ(直観)を大いに働かせてやっている。

治療が終わった後から、自分がやったことを理論的に分析してみて、

「あーなるほど、だからああいう風にやったのか。」

と、自分なりに納得する場合がある。

直観が、学術よりも先に働くことがある。

(因みに、直観と直感は違うね。これもそのうち書きましょう。)

勝手に手がそう動いた、みたいな感覚です。

ここで、

「じゃあ、直観力を高めるにはどうしたらいいですか??」

という、よくある、甘えんぼさんな質問がある。(笑)

これについては、我々の場合は

「伝統的鍼灸臨床における直観力」

限定な訳だから、確かな伝統的鍼灸臨床を、毎日、一生懸命やり続けることに他ならないと思っている。

瞑想でもない、運動でもない。

「コペ転」的な回答もない。

この道に、魔法の杖はない。

とんでもない場所に行くためには、日々小さいことを積み重ねるしかない。

(by イチロー)

2022.04.13

清明院では現在、求人募集しております。

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

2020年頭に始まったコロナ禍によって、日本中、世界中の皆さんと同じように、大幅に事業の予定が狂った清明院なんですが、こういう時こそ、

「ピンチはチャンス」

の精神で、2019年末までに、すでに洗い出してあった業務上の問題点を、一つ一つコツコツと改善、修正しておりました。

一連の業務フローその他を、改造、改善、改良する。。。

これは、言うのは簡単なんですが、本当に実行しようとすれば大変なお金も時間も労力もかかるし、モノによっては、委託する外部業者の都合もある訳なので、当然一筋縄にはいきませんでした。

・・・で、二年以上が経った今、毎日せっせと色々なことを進めまして、患者さんから見て、目に見える部分と見えない部分とあるのですが、だいぶ形になってきています。

(まだまだ、完璧とは言えませんが)

その一つの現れが、このページの上部分に新たに設置した

「初診・再診の御予約・予約の変更・その他お問い合わせはこちら」

のバナーです。

これはすでに数か月前に試作段階までは完成し、まずは現状通院しておられる患者さんにお伝えし、患者さんからの御意見を吸い上げ、修正しながら試運転し、スタッフ全員が徐々に操作に慣れるまでの時間を作り、

次に清明院HPの一番上に表示し、初めての方がどのくらい使うかを試し、そこでまた問題点を洗い出し、いよいよ稼働に問題がないところまで仕上がって来たので、今回ブログの方にも表示することにしました。

清明院の治療予約というのは、私が学校に教えに出ていたり、講演したり、スタッフも往診に出ていたりと、スケジュール自体にイレギュラーなパターンが多く、また初診には3時間かかるため、

初診患者さんがいる日といない日とでは予約の入れ方を変える必要があったり、精神疾患の患者さんや、小児の患者さんで、治療中に大騒ぎする患者さんがいる時は予約を薄くしたりと、

予約の電話がかかってきたら、瞬時にそういったことをあれこれ考え、的確に判断しながら、私と、患者さんと、スタッフにとって最適な時間に入れるようにしているので、

普通の「空いてるか空いてないか」しか分からないような予約ソフトなんかでは、全然使い物になりません。

となると、清明院独自の、清明院ならではの業務フローにピッタリとハマる予約システムを新たに開発する必要があり、これにはずいぶん苦労しましたが、ついに完成しました。

(構想段階から考えると、マジで2年くらいかかっています。苦笑)

これにより、現時点でも毎日数件の治療予約が入りますので、その分、かかってくる電話が劇的に減りました。

(以前は予約受付は電話のみでしたし、診療時間内しか受付できませんでした。)

これを月に換算すれば、スタッフが100本以上の電話応対をする時間を、他のことに使えるようになったわけです。

受付にあった紙の予約表も、ipad上で操作できるようになり、完全ペーパーレスになりました。

これにより、予約表は全てデータ化され、過去の予約表を保存するための本棚のスペースも今後は要らなくなります。

しかもスタッフ全員が、手持ちの端末で、予約状況や自身のスケジュールを管理することが出来るようになりました。

そしてこれにより、今後は24時間、365日受付可能です。

これは清明院にとっては凄いことなんです。

〇

しかし、僕は正直、開業当初は、こういった「オンライン〇〇」に消極的どころか否定的でした。

なぜなら、鍼灸師にとって、初診の予約電話の時にすでに診察は始まっており、患者の声のトーン、喋り方、礼儀正しさ、態度等々から、ある程度の人物像や病理を想定しておくことが、

『難経』六十一難にある「四診」の一つである「聞診」や、人間理解や直観力を磨くことの非常に良い訓練になると思っているからです。

(この考え自体は今でも変わりません)

で、実際に来院された時に、自身が事前に立てていた予測とのギャップから、自分の聞診の正確性(レベル)をチェックすることが出来る。

こういう意味もあって、開業して、清明院が忙しくなってきた時にも、スタッフに電話番を任せることにすら強い抵抗があり、開業して1~2年くらいは、1日30人、初診患者3人とかの日でも、

ベッドメイク、会計、電話番もすべて自分で行う、「完全一人診療スタイル」でやっていたんですが、ありがたいことに、徐々に忙しすぎてそうも言っていられなくなりました。

(てか、事業をされている患者さんから「先生、そういうのはどこかで人に任せないとダメだよ!」と怒られました。。。苦笑)

今後は、功罪あるでしょうが、オンラインでのやり取りがますます増えるでしょう。

まあ、今回コロナ禍が来たことによって踏ん切りがつき、どうにかいいタイミングで、半永久的に使える予約システムが構築できたので、

今後も清明院は時流に「ある程度は」合わせていこうと思います。

2022.02.23

清明院では現在、求人募集しております。

募集内容の詳細はこちら。

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

2.20(日)の朝10時からは、(一社)北辰会エキスパートライブ配信を視聴しました!

今回はドクター講義&対談シリーズ第三弾。

漢方内科の竹本先生、小児科の児玉先生に続いて、精神科の徳田先生です。

3先生とも、北辰会の主義主張に、大変理解のある先生方です。

徳田先生は清明院のある新宿の隣、高田馬場で開業しておられることもあり、普段からお世話になっている、東洋医学に大変理解のある先生の一人です。

今回の講義テーマは

「鍼灸師が知っておくべき精神科のあれこれ」

ということで、我々鍼灸院が対応することもある、統合失調症やうつ病など、精神科でよく診る諸々の疾患の基本と、精神科でよく使われる諸々の薬の基本などの話を軸に、

我々北辰会学術部からの質問にもお答えいただく、という形で、多くの参考図書を紹介しながら、進行して下さいました。

視聴者からの質問も盛んに出て、2時間あっという間、内容濃厚、という感じでしたね。笑

とてもリアルタイムで一回聴いただけでは理解が及ばないと思いますので、キッチリ資料をDLして、二回三回メモしながら視て、自分の臨床に落とし込んでおくべきでしょう。

近年の私自身の活動もそうですが、今後も、開業鍼灸師にとって「医師との連携」というのは非常に重要なことだなあと、日々感じているところです。

(ましてや北辰会のように、難病や重症を扱う鍼灸院は特に、です。)

ただ、医師との連携の中で、ただ単に医師の意見なり医師そのものに盲従、追従、従属、依存、寄生するのではなく、こちらの、東洋医学に立脚した固有の立場をキチッと主張でき、

さらに結果も出せて、しかも冷静にリファーもかけられる、受け入れられる存在でなければ、地域の中で開業鍼灸師である意味はないと思うので、今回、鍼灸師がこれまで逃げてきたとも思える、

その部分に向き合う足がかりとなる活動にも見える、北辰会の試みは非常に重要だと思います。

講義の中で印象的だったのは、徳田先生が京大の学生時代に精神科や心理分析に興味を持ったきっかけの一つとなった、ユングのお話。

ユング、フロイトといえば、阿頼耶識思想や筆跡分析などと合わせて、これまで蓮風先生も講義の中で繰り返し触れてきた人物です。

(因みに蓮風先生はかつて『ユング心理学入門』で有名な、かの河合隼雄先生(1928-2007)とも会って対談したことがあったそうです。)

僕もこの辺に関しては、20代の頃に興味をもって、何冊か本を読んだことがありましたが、鍼灸臨床では、患者さんの心理分析を専門にするわけではないので、

なかなか臨床で使いこなすのは難しいな、と思ったことがありますが、患者さんの行動パターンや夢の内容というのは、非常に興味深いものがありますね。

講義の中で紹介して下さった映画『危険なメソッド』、U-NEXTでさっそく観ましたが、なかなか面白かったです。

(ユングとフロイトの基本をある程度知っていないと、ワケ分からないかもしれませんが 苦笑)

また、

「患者さんの状態を直観的に分かるというのは大事、でもそれは術者が分かっている気になっているだけの可能性もある、と、冷静におさえることも大事。」

「患者さんを〇〇させる、という考え方はある種の暴力性を含みうる。」

という発言も、非常にシビアであると同時に、徳田先生の甘くない御経験の数々を感じさせる発言だと思いました。

医師との連携に関しては、色々と水面下で進んでいる話もありますので、そのうち何か発表できたらと思います。

2019.09.21

清明院では現在、院内診療、訪問診療ともに多忙のため、求人募集しております!

募集内容の詳細はこちら!!

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話し

さて、続きいきましょう!!

◆「陰陽論」ではなく「”太極”陰陽論」。 その②

さて前回は、蓮風先生の著書における「太極」のとらえ方を紹介し、北辰会が鍼灸臨床で「太極」をどう考えているのか、というお話を紹介しました。

僕らは、あくまでも現代日本の鍼灸臨床家なので、古代中国哲学や、哲学用語の歴史的変遷や、東洋医学のバイブルとされるような各種古典の内容を、

あくまでも現代日本人への鍼灸臨床に役立つような、理解運用の仕方をするように心がけています。

これが北辰会の提唱する「臨床古典学」という立場ですね。

因みに、(一社)北辰会では「無極」という言葉についてはあまり言及されないのですが、奥村裕一学術部長がかつて1997年に『全日本鍼灸学会誌』上に発表された、

という論説の中に、日本の江戸期の医家による、腹部における「太極」「無極」という表現が出てきます。

ここについても今回、ついでなんで、あとで触れておきましょう。(∩´∀`)∩

・・・ところで、前回言うように、北辰会では「陰陽論」を単に「陰陽論」と言わずに、あえて「”太極”陰陽論」と呼んでいるのには、陰陽は偉大な哲学、分析学だけれども、

あくまでも常に「太極を踏まえた上で」分析することが重要だ、というメッセージが含まれています。

陰陽という「二」で考えつつも、常に太極と言う「一」の視点を外さないこと。

ですので「陰陽論」は単純な二元論ではなく、「二元的一元論」なのである、という重要な主張です。

陰陽論が、森羅万象に対する単なる分析学なのであれば、その境界線やものさしは精密で精緻であればあるほど良いわけですが、西洋医学のように、

電子顕微鏡レベルにまで精密精緻になってくると、出来ることや分かったことが増える一方で、分からないことも増えていき、時に「木を見て森を見ず」となって、

結果的にかえって「自然(人体)のトータルな全体としてのバランスの調和」を見逃す、見誤る、ということが起こりうる訳ですね。

手術はうまくいったけど亡くなってしまった、とか、血液検査の数値上は薬は効いているけど、全体的な体調としては悪化した、などですね。

ここに、よく言われるように、西洋医学で治らないものが、東洋医学では治ることがある、という事実の謎の一つが隠されているのではないか、と考えています。

上記の考えは北辰会方式のすべてを貫いており、以前紹介した「総合と総体」の話や、「直観と論理」の話にも通じてきます。

「直観」を含む記事 参照

あくまでも「気一元」の世界観。

色々分けるけど、そもそも分けれないもの「太極=太一」なのだ、ということが大前提なんです。

続く。

2018.08.31

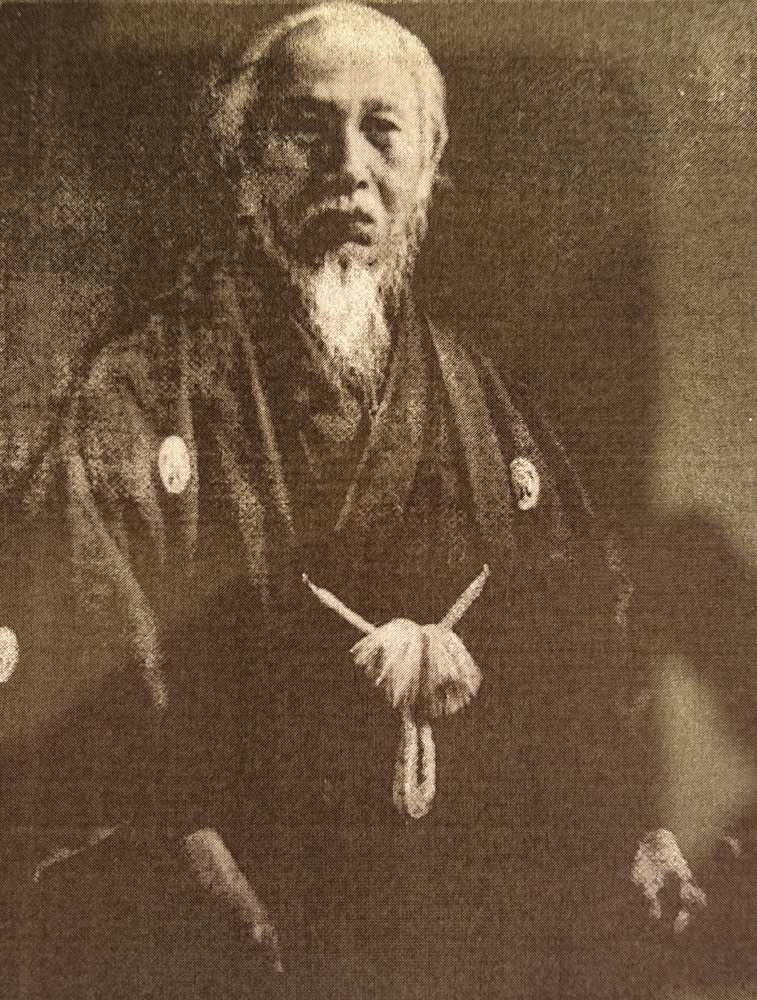

↑↑圧倒的貫禄。これは墓マイラー 森道伯先生で紹介したお写真をもとにした肖像画らしいんですが、素晴らしい出来栄えですね。

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

昨日、墓マイラー 森道伯先生という記事を書きました。

・・・まあ、東洋医学をやっている者にとっては言わずと知れた、「一貫堂医学」の創始者であります。

このブログにも、これまでチョイチョイ、名前だけは登場していました。

・・・さて、どんな人物か。

〇

1867年、大政奉還の年に、水戸藩(現茨城県中・北部)の、代々武家の家系に生まれる。

父は白石又兵衛という。

遠い祖先に清和源氏・源頼義がいる。

(清和源氏とは、清和天皇の血を引く源氏姓の一族。後述しますが、皇室とご縁がありそうです。)

2歳の時、水戸藩の内乱を逃れて、今の茨城県、笠間城下の陶器商である森喜兵衛の養子となる。

(だから森姓なわけね。)

12歳で養父が死去。

この時、養母を連れて東京に出て、すでに東京にいた長兄・又二郎とともに、鱉甲彫刻をして生活する。

(なんて立派な12歳なんだ!( ゚Д゚) 現代にはこんなんいないでしょうな。。。)

この時の荷物の中に、実父の白石家に伝わる家伝の医書があったそうです。

(この一冊が原点か。因みに詳細不明。)

1887年(明治15年)、15歳の時、実父の勧めにより、東京(浅草蔵前)で開業していた、実父の知己であり、仙台出身の産科の名医である、

遊佐大蓁(ゆさたいしん:正しくは快慎かいしんというらしい)について、3年間医学を学ぶ。

因みにこの遊佐先生の先祖は大庄屋で、医家としての初代の人物は、婦人科で有名なあの賀川玄悦(1700-1777)の学統であり、

道伯が師事したのは医家としての遊佐家の2代目で、4代目の遊佐寿助は宮城県薬剤師会の初代会長であったらしい。

墓マイラー 14 参照

(繋がるね~~(゜o゜))

・・・ともかく、その後も鱉甲職人を続けながら、清水良斉という漢方医について漢方を学ぶ。

この清水先生がまた謎の人物で、名医だったそうだが大酒呑みで、ある時、旅に出ると家を出たまま、忽然と姿を消したそうで、その後を継ぐ形で「道伯」と号し、診療を行うようになったそうです。

(まあ、神が道伯先生に診療所を与えたんでしょうかね。。。)

因みに道伯は鱉甲彫刻職人としても「西町の豊光(彫刻師としての道伯の号)」と呼ばれ、名が売れていたらしい。

(サスガです。<m(__)m> きっかけは生活の為でも、やるからにはマジ、って感じだったんでしょうな。)

明治24年、24歳で最初の結婚。

26歳で長男義之介、30歳で次男光隆が生まれる。

(結婚してすぐに長女が生まれたそうですが、出生後すぐに亡くなってしまったそうです。)

明治32年、32歳の時に妻が妊娠中に腸チフスに罹り、流産し、亡くなる。

この時、道伯自身も、水戸に旅した際に風湿に中たり、強烈な黄疸を発し、清水良斉の治療を受けるも、生死を彷徨う。

(この時のエピソードについては後述します。)

1902年(明治35年)、35歳で「日本仏教同志会」創立、社会教化運動を行う。

(これは明治39年には解散したらしいですが。。)

↑↑こういうところも、道伯先生の面白いところです。

医家であると同時に、彫刻家であり、宗教家、社会活動家でもあったんですね。(゜o゜)

道伯先生は大変博学で、禅宗、真言密教にも精通しており、熱心に観音信仰をしていたそうです。

また政治や経済にも明るく、観劇に行く趣味もあったとか。

30代の頃、清水良斉先生の失踪後、「一貫堂」の看板を掲げて「道伯」と号し、診療を行うようになったそうです。

「一貫堂」はかつて師事した遊佐先生の診療所からとったもので、論語の里仁第四にある「吾道一以貫之」に基づいているそうです。

明治41年、41歳で再婚し、42年、道伯先生にとっては第4子である敬三郎が出生。

1918年(大正7年)、51歳の時、スペインかぜが大流行した際、病のパターンを胃腸型、肺炎型、脳症の3つに分け、それぞれ漢方で治療し、

大いに効果を挙げたという逸話はあまりにも有名です。

1923年(大正12年)、56歳で関東大震災に遭遇、居所保護法の建議案を訴えて、上野公園で演説を行う。

(こういう、政治活動家的な側面もあったようですね。)

1926年(大正15年)、59歳の時、門人・西原学氏が「漢方専門」と標榜したところ、医師会から圧迫を受けたことをきっかけに、森先生は憤慨し、

長野市善光寺にて「漢方医道復興大講演会」を開催し、

「漢方を滅さんと欲せば、まず森道伯の首を刎ねよ!!」

との有名な文句を叫び、専門科名認可の訴訟を起こし、ついにこれを獲得しました。

(スゲエ!(゜o゜) でも森先生は無資格!!みたいなね。。(笑))

・・・この、魂の籠った一言が、昭和の「漢方復興運動」の第一声と言ってもいいでしょう。

今日、街中に当たり前に「〇〇漢方クリニック」とか、総合病院内の中に「漢方外来」なんてのがあるのは、古くは森先生のこの行動のお陰と言ってもいいでしょう。

1930年(昭和5年)、63歳の時、森道伯の名声を伝え聞いた竹田宮、北白川宮から治療の依頼あり。

(ここで皇室と繋がるわけです。何かの縁なんでしょうね。)

同年8月、歩行困難を訴え、9月には病床に伏せ、脊髄炎、尿毒症を起こす。

1931年(昭和6年)、64歳で逝去。

亡くなる3年前には、自分の死期を家人に告げていた。

(ということはやはりあの墓石は自分で建てたっぽいですね。。。)

道伯先生は32歳の時に大病をした時に、観音菩薩に、

「寿命をもう32年延ばしてくれ、そしたら残りの人生は東洋医学の復興のために生きる」

と日夜お願いし、鍼灸と漢方薬で全治した経験があるらしく、その予言の通り、64歳でこの世を去った。

臨床でも、非常に直観が冴えており、不問診で患者の状態をピタッと言い当てたり、患者がこれからかかる病を予言し、その通りになったりと、

霊能力者っぽい逸話も多い先生であります。

〇

以前書いた丸山昌朗先生といい、自分の死期を正確に悟っていたエピソードは、他の先生でもけっこうありますね。

名医らしいエピソードだと思います。

また道伯先生は

「術は以心伝心で初めて伝わるもの」

とし、著述を好まず、書籍は残っていないそうです。

もっとも有名な弟子である矢数格(道斎)先生の『漢方一貫堂医学』が、森先生を知る重要な手がかりだと思います。

また、この先生は臨床において漢方だけでなく鍼灸も非常に重用したようであり、弟子には「人迎脈口診」の研究で有名な小椋道益先生や、

『漢方医術復興の理論』の著者で、昭和の時代に経絡治療を唱道したことで知られる竹山晋一郎先生、また婦人科医で、現在私が講師としてお世話になっている

東洋鍼灸専門学校の校長でもあった石野信安先生、他にも刺絡で有名な工藤訓正先生や、道伯先生と直接は会っていないようですが柳谷素霊先生門下の西沢道允先生など、

鍼灸師に与えた影響や、鍼灸そのものとの縁も深いです。

お弟子さんの諸先生方の後日談によって、この先生の臨床でのエピソードはたくさんあるのですが、特に印象に残ったものを二つ紹介します。

矢数格(道斎)先生の弟君である矢数道明先生が、漢方を学びながらも西洋医学にも興味を持ち、こっそりと患者の尿検査をしていたところ、それが道伯先生の耳に入り、

「試験管で小便の検査をしなければ治療が出来ないような漢方家になるならやめてしまえ!破門だ!!」

と怒鳴られたとか、あるお金持ちの患者さんが、処方を渡されて、帰るときに受付で

「これで本当に治るんでしょうか?」

と尋ねると、

「疑うような薬なんか飲むな!」

と一喝し、一旦渡した薬を引き取った事があるそうです。

(後日この患者さんは自分の態度振る舞いを反省し、無事治ったそうです。)

・・・とまあ、アツい臨床家、という感じの森先生。

この情熱が、多くの患者さんを救い、多くの優秀な後輩の心に火をつけ、現代まで脈々と続いているのでしょう。

「漢方医学復興」といえば、森道伯と同じ時代を生き、似た主張をした大人物である和田啓十郎先生とは、親交や面識があったかどうかは分かりませんが、

和田先生の場合は先に西洋医学を学び、その後に東洋医学に傾倒した人物で、業界に対して、ある種のイデオローグ的な言行を取ったのと違い、

森先生は最初からまさに「一貫して」漢方医学であり、生涯一臨床家であったと、後の竹山晋一郎先生は両者をともに”天才”と評価しつつ、

対比、比較しています。

また、和田啓十郎先生の息子さんである和田正系先生と、森道伯先生の高弟である矢数格(道斎)先生が、千葉医専(現千葉大学医学部)の同級生であったことは、

単なる偶然でない気がしてなりません。

・・・以上、どんなにコンパクトにまとめても僕の頭と文章力ではこれぐらいになってしまうので、肝心の「一貫堂医学」がどういうもので、

鍼灸ではどういう風に応用が利くか、みたいな話は、また違うところで書きましょう。(笑)

イヤーなんか、森家と和田家と矢数家、そして大塚家、柳谷素霊先生、千葉大学、北里大学、東洋鍼灸専門学校と、一連の近代日本東洋医学の歴史の流れ、重みを感じます。

また、僕としては、一貫堂も、森道伯先生の弟子には鍼灸師もいるのに、どこからか、鍼灸師と漢方医が一枚岩でなくなってしまったような感じがして、それが悔やまれますね。。。

◆参考引用文献

『漢方一貫堂医学』矢数格

『漢方一貫堂の世界』松本克彦

『漢方医術復興の理論』竹山晋一朗

『森道伯先生生誕百年祭記念文集』仁性会

『森道伯先生伝並一貫堂医学大綱』道齋矢数格編

『漢方治療百話 第八集』矢数道明

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2018.06.21

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

6.18の月曜、北辰会の勉強会の翌日は、いつも通り藤本漢祥院で研修でした。

朝の7時半には到着し、8時前、そろそろ診療開始という時。

みんなで蓮風先生から今年出版予定の『舌鑑弁正 訳釈』についての話を聞き、楽しみだなー、という平和な雰囲気になっていた時。

急にガツンと、床から突き上げるような衝撃。

その数秒後に、けっこうな横揺れ。

起こった瞬間、これはタダの小さい地震ではないではないことを、その場にいた全員が直観しましたね。

あれ、やっぱ怖いねー。。。

自然の圧倒的な力を感じます。

・・・で、ネットですぐに情報を収集。

大阪の交通網がマヒし、死者も出ていることが分かる。

うわー・・・、またかー・・・、という空気になる。

しかしこういう時、ネットはもちろん、LINEは非常に便利ですね。

まったく不便を感じずに、いつも通りみんなと連絡が取れました。

あと、僕はやってないけど、Twitterからの情報も、交通網の状況を把握するのに役立ったようです。

今回の研修の後、午後は色々なところに行く予定があったんですが、電車が止まっているので、すべてキャンセルし、また大きな余震があったら新幹線が止まってしまうので、

奈良で昼飯を食いながら電車が動くまで待って、早め早めに東京に帰ってきました。

幸い、割とスーッと帰って来れましたが、東北大震災の時の東京もそうでしたが、都市部での地震は、交通網がマヒするから、都心に出てしまっていたらホント大変。

何でもない日常が、一気に止まってしまいます。

帰宅難民になった人も多かったことでしょう。

大阪付近の方々は、しばらくは余震で気が気ではないでしょうけども、最大限備えて、冷静に行動するしかないですね。

あればっかりは仕方ない。

備えと冷静な行動、これ以外にないですね。

はー、東京もいつ来るやら。。。(~_~;)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2017.12.26

**********************************************************************************************![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

こちらを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

いやー、12.17(日)の特別講演での講義も終わり、12.20(水)には今年最後の東洋鍼灸専門学校での講義も終わり、日本の症例報告論文も一段落し、

さーて、今年の大仕事はもう終わったかなー、年末までゆっくりしようかなー、と思っていたら、来年の1.28(日)に、もう北辰会での講義があります。(苦笑)

今度のテーマは「北辰会方式 病因病理チャート図作図」。

これがまた、なかなかヘビーな内容です。

・・・まあでも、これに近い内容の講義は、過去に関東支部でやったことがあります。

ですので、さほど手間ではないな、と思いつつ、今日ちょっとPPT作成に手を出し始めたら、楽しくなってきちゃって、どんどん調べていたら、

またあっという間に夜になりました。(笑)

北辰会の治療(というか東洋医学)は、論理と直観ですね。

その論理の部分の最たるものが病因病理学です。

そしてそれを、チャート図化して人様に説明できるかどうか、という部分で、その人の論理的思考力が試されます。

北辰会では数十年前から、毎症例、外部に発表する際には必ずチャート図にして説明しています。

これは良い伝統だと思います。

そして、

「その患者さんの病態を、チャート図にして作図できる能力」

は、そのまま、患者さんへの分かりやすい説明能力、スタッフや学生、研修生への教育能力に繋がってきます。

臨床家にとっても、東洋医学の教育者にとっても、欠かせない能力ではないでしょか。

・・・これまた、いい内容になりそうです。(゚∀゚)

ヒヒヒ―

因みにこの講義は、同じテーマで1.21に、本部でも藤本新風先生が講義して下さいます。

両方聴いたら完璧ですな。

そして今日は税理士さんともミーティングして、来年の作戦を立てつつ、世の中への不平不満をブチまけてきました。(゚∀゚)

いいことに使えよな、税金、保険料!!( ゚Д゚)

読者の皆様、1日1回、こちらをそれぞれ1クリックお願いします!!

2016.12.30

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

「総合と総体」、なかなか面白いテーマで、書いてて楽しかったね。

目次を付けとくので、もっかい頭から読んで、ぜひ感想下さいな。

総合と総体 1 導入

総合と総体 2 東西医学、そもそもの違い

総合と総体 3 「経絡論争」に関して

総合と総体 4 実感する経絡の存在

総合と総体 5 「総合」「総体」それぞれの意味

総合と総体 6 「原子論(アトミズム)」とは

総合と総体 7 「気一元論」とは

総合と総体 8 「天人合一思想」とは

総合と総体 9 「直観」と「直感」の違い

総合と総体 10 「太極」とは

総合と総体 11 「五臓六腑」に分ける意味

総合と総体 12 「三焦」の大事

総合と総体 13 「多面的観察」の大事

総合と総体 14 東洋医学のアドバンテージ

総合と総体 15 奥村先生の論文

総合と総体 16 松田博公先生の指摘

総合と総体 17 「哲学を持つ」とは。

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2016.12.27

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

総合と総体 15 参照

◆松田博公先生の指摘

先日の『あはきワールド』に、松田博公先生がWFASの感想を書いておられました。

(あはきワールド、鍼灸師の皆さん購読しましょうね。良い情報満載です。)

WFASについては、私も参加しましたし、このブログにも書きました。

その中で、今回のテーマとも関わる、重要な指摘がありました。

以下に引用します。

・・・彼ら(昭和初期の古典的鍼灸復興運動の鍼灸師たち)は技術だけでなく、古今の医学書および哲学や宗教の追究にも余念がなかった。

経絡治療運動のリーダーだった柳谷素霊は、西田幾多郎の『善の研究』やトマス・カーライルの『英雄崇拝論』を読み、大学に進んで4年間、宗教学を学んだ。

澤瀉久敬の『医学概論』は、東洋医学の生命観や自然治癒力観を根拠づけるものとして広く受け入れられ、これを通して、

フランスのアンリ・ベルクソンの「時間の持続」や「生命の飛躍」の哲学に親しむ鍼灸師も少なくなかった。

鍼灸師は、単に技術的な効果だけで患者のこころをつかむのではない。

技術的な効果と人格の二つでつかむのであり、技術と人格は洞察において一つになるのである。

その洞察を養う鍼灸修業の場を作り出さなければ、日本鍼灸に未来はない。 ・・・

(引用終わり)

という一文がありました。

ベルクソンという人 参照

ここで松田先生の言う「洞察」とは何か。

技術も大事、人格も大事。

それはよく分かる。

ではそれを統合する「洞察」ってのは、いったい何でしょうね。

『大辞林』三省堂によれば、「洞察」とは

鋭い観察力で物事を見通すこと。見抜くこと。 「結果を-する」

とあります。

なるほど、ここまで語ってきた「直観的認識」と近いものがあると思います。

総合と総体 9 参照

では、それを養う鍼灸修行の場とは、どういったものが望ましいのか。

生活レベルから24時間、師匠にべったりとくっつく、徒弟制度の修行の場なのか、それとも。。。

悩ましいところですね。

僕個人的には、自分自身、その人自身の、「真剣な」臨床現場の中にしか、それはないと思っています。

ここでは当然「真剣な」がポイントで、ただ漫然とやってたって、何十年やってもダメでしょうけども。

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2016.12.23

**********************************************************************************************

![]()

![]()

↑↑↑ ↑↑↑

この2つのバナーを、1日1回クリックに是非ご協力下さい!<m(__)m>

クリックしていただくと、ランキングポイントが上がります!!

**********************************************************************************************

これまでのお話

総合と総体 12 参照

◆多面的観察の重要性

蓮風先生が講義の中でよく引用なさる『素問』脈要精微論(17)に、多面的観察の重要性が説かれています。

多面的観察というのは、「四診」といって、患者さんに対して、望聞問切(ぼうぶんもんせつ)、この四つの診察法を駆使して、あらゆる見方で患者さんの状況を知ろうとする、この医学の基本的な考え方です。

この「四診」というものも、これまで書いてきたように、全て東洋医学的な「総体における気の傾斜」を判断するために行います。

数千年の歴史の中で醸成されてきた、様々な多面的観察の手法と考え方というのも、根本的な考え方として、「総体」から目を離さないようなセッティングになっています。

脈や舌を診ていても、脈だけ、舌だけ、を診ているのではなく、そこは常にその患者の「総体」が投影された姿、という世界観で診ていくわけです。

これは、本来なら直観的認識で把握するべき「漠たる全、カオスとしての総体」を、論理、学問の次元でいったんとらえるための知恵なのですが、

ここで必ず「一面的」ではなく「多面的」に捉えることで、「全体」を再構築する際の”ブレ”を最小化できる、とも考えられます。

偉大な古代人の知恵だと、私は思います。

この話を思い出しますね。

意味のある未進化 参照

続く

読者の皆様、1日1回、こちらのバナーをそれぞれ1クリックお願いします!!

2012.07.08

2016.05.09

2016.04.12

2016.04.28

2015.06.04

2012.12.23

2014.02.17

2014.04.26

2025.12.12

患者さんの声(睡眠障害、その他不定愁訴)2025.12.05

2025年11月の活動記録2025.12.01

2025年 12月の診療日時2025.11.22

患者さんの声(15年以上メンテナンスで継続通院)2025.11.20

11.22(土)、25(火)、通常通り診療やります!!2025.11.19

2025年10月の活動記録2025.10.29

2025年 11月の診療日時2025.10.15

2025年9月の活動記録2025.10.10

清明院16周年!!!2025.10.01

2025年 10月の診療日時2025.09.20

2025年8月の活動記録2025.09.01

2025年 9月の診療日時2025.08.15

2025年7月の活動記録2025.08.01

2025年 8月の診療日時2025.07.04

2025年6月の活動記録2025.07.01

2025年 7月の診療日時2025.06.26

2025年5月の活動記録2025.06.01

2025年 6月の診療日時2025.05.10

2025年4月の活動記録2025.05.01

2025年 5月の診療日時2025.04.04

2025年3月の活動記録2025.04.01

2025年 4月の診療日時2025.03.13

2025年2月の活動記録2025.03.01

2025年 3月の診療日時2025.02.06

2025年1月の活動記録2025.02.01

2025年 2月の診療日時2025.01.21

順天堂東医研、第6回公開シンポジウム「総合診療と東洋医学」2025.01.10

2024年12月の活動記録2025.01.02

2025年 1月の診療日時2025.01.01

謹賀鍼年!!2024.12.28

年内診療終了!!2024.12.14

2024年11月の活動記録2024.12.01

2024年 12月の診療日時2024.11.07

2024年10月の活動記録2024.11.01

2024年 11月の診療日時2024.10.10

清明院15周年!!!2024.10.09

2024年9月の活動記録2024.10.01

2024年 10月の診療日時2024.09.19

2024年8月の活動記録2024.09.01

2024年 9月の診療日時2024.08.03

2024年7月の活動記録2024.08.01

2024年 8月の診療日時2024.07.10

患者さんの声(70代女性 目の痛み、不安感)2024.07.05

2024年6月の活動記録2024.07.01

2024年 7月の診療日時2024.06.05

2024年5月の活動記録2024.06.01

2024年 6月の診療日時2024.05.10

2024年4月の活動記録2024.05.01

2024年 5月の診療日時2024.04.13

(一社)北辰会、組織再編。